15年戦争資料 @wiki

今中哲二:低線量放射線被曝とその発ガンリスク

最終更新:

pipopipo555jp

-

view

岩波「科学」 フォーラム 現代の被曝

低線量放射線被曝とその発ガンリスク

今中哲二 いまなか てつじ

京都大学(原子力工学)

京都大学(原子力工学)

ソースサイト「原子力安全研究グループ」:http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/

PDF:http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/seminar/No110/kagaku050711.pdf

PDF:http://www.rri.kyoto-u.ac.jp/NSRG/seminar/No110/kagaku050711.pdf

放射線になじみのない方には、被曝を表す単位は複雑でわかりにくいが、本稿では実効線量Sv(シーベルト)のみを用いる。放射線影響国連科学委員会の報告によると、自然放射線にともなう被曝は世界の平均で年2.4mSv である。また、法令で定められている原子力施設周辺住民の線量限度は年1mSv である。ここでは年1~10mSv レベルの被曝について議論する。

Berrington 論文

2004年2月10日の朝日新聞と読売新聞に「日本人のガンの3.2%は診断用X 線が原因」という記事が出て、医療関係者や原子力関係者の間でちょっとした波紋を引き起こした。英国の医学誌ランセットに掲載されオックスフォード大学のBerrington らの論文(1)によると、医療制度が整っていると認められている15 カ国での診断用X線の利用状況を文献調査し、それにともなって発生するガンの数を推定したところ、日本での診断用X 線の利用がもっとも多く、毎年ガン全体の3.2%にあたる7587件のガン発生が見込まれた。ちなみに英国については毎年700 件でガン全体の0.6%であった。

筆者にとって、大新聞の一面記事として扱われたのは驚きであったが、Berrington 論文の内容は目新しいものではなかった。たとえば、放射線被曝に関する国内法令の基になっている国際放射線防護委員会(ICRP)1990 年勧告(2)では、被曝にともなうガン死リスクは1Sv 当り0.05 と見積もられている。一方、放射線影響国連科学委員会(UNSCEAR)2000 年報告(3)では、医療先進国での診断用放射線による被曝は年平均で1.2mSvと報告されている。これらの数字を日本の人口1億3000 万人にあてはめ、

(5×10-2 件/Sv)×(1.2×10-3 Sv/人)×(1.3×108 人)=7.8×103 件

という単純な計算によって、1年間の診断用放射線被曝にともなう将来のガン死数が得られる。これらのガン死は被曝後十年くらいから数十年間にわたって現われると考えられるが、こうした被曝が継続すると平衡状態では毎年7800 件のガン死がもたらされることになる。Berrington 論文では、X線診断の種類や被曝量についてもっと細かい取り扱いが行われているが、基本的な考え方は上記の計算と同じである。

誰もが日常的に利用している診断用 X 線により日本で毎年約8000 件ものガン死が発生しているとしたら、到底看過できるものではない。関係者にBerrington 論文が波紋を引き起こした所以である。今回Yahoo!Japan を使って「ランセット」&「放射線」で検索してみると448 件のヒットが出てきて、そのほとんどがBerrington 論文に関連したものだった。「論文は多くの仮定に基づくものでその結論は真に受けるようなものではない」、「診断用放射線にともなう害は医療上のメリットに比べて無視できる」という専門家の意見が大部分で、「診断用放射線の安易な利用を戒めねばならない」という意見はわずかに見受けられる程度であった。

Berrington 論文の結論は受け入れられないという専門家が問題にしているのは、上記単純計算の最初の項、つまり「放射線被曝にともなうガン死リスク係数」である。Berrington らは、UNSCEAR2000 年報告などに基づいて、ガン発生確率が被曝量とともに直線的に増加するという「しきい値なし直線モデル」(NLT モデル)を用いてガンの数を計算している。UNSCEAR やICRP が採用しているNLT モデルのリスク係数値は、主として広島・長崎被爆生存者の追跡調査に基づいているが、広島・長崎データは高線量被曝に関するものであり、診断用X 線のような低線量被曝には適用できない、という見解である。

広島・長崎被爆生存者データ

最近の生物学の進展はめざましいが、実験データを外挿して人に対する発ガンリスクを求めることは困難なので、発ガンリスクの評価は、何らかの原因で放射線を浴びてしまった集団に関する疫学データを用いて行うことになる。UNSCEAR2000 年報告はその附属文書 I

“Epidemiological evaluation of radiation-induced cancer”

において従来の多くの疫学研究をレビューしている。そうした被曝集団の中で、最も重要なデータと見なされているのが、広島・長崎データである。

“Epidemiological evaluation of radiation-induced cancer”

において従来の多くの疫学研究をレビューしている。そうした被曝集団の中で、最も重要なデータと見なされているのが、広島・長崎データである。

日本の敗戦にともなって占領統治をはじめた米国は、原爆放射線による人体影響を研究するため1947年に原爆傷害調査委員会(ABCC)を組織し広島と長崎に研究所を設置した。1950 年の国勢調査に基づいてABCCは、広島・長崎の被爆生存者約12万人を対象とする固定集団を設定し、死亡状況を追跡する寿命調査(LSS: Life Span Study)を開始した。1975年にABCC は日米共同運営の放射線影響研究所(RERF)に改組されたが、LSS調査は現在も継続されている。LSS 固定集団の特徴は、年齢・性別に偏りの少ない一般人で構成され人数が多いこと、戸籍制度を利用した生死の情報が確かであること、個人別に被曝量が推定され被曝量の範囲が広いこと、全身にほぼ均一な被曝であることなどで、約50 年におよぶ調査結果は、放射線被曝の人体影響に関する比類のないデータとなっている。

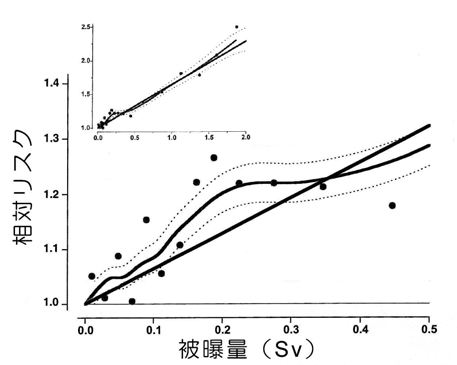

図1 被曝量と固形ガン発生相対リスクの関係(5).被曝量ゼロ

のグループの固形ガン発生率を1とした相対リスク.被曝

時年齢が30 歳で70 歳までのガン発生にデータ調整してあ

る.被曝量は大腸の組織線量で代表させている.

のグループの固形ガン発生率を1とした相対リスク.被曝

時年齢が30 歳で70 歳までのガン発生にデータ調整してあ

る.被曝量は大腸の組織線量で代表させている.

LSS の最新報告(第13 報:1950-1997)(4)によると、個人被曝量が推定されている被爆者86,572人のうち、1997 年末までに死亡したのは44,771人(51.7%)で、そのうち、固形ガン死は9,335件、白血病死は582 件であった。図1 は、1958-1994 年の腫瘍登録データに基づいてLSS集団での固形ガン発生リスクを被曝量グループごとにプロットしたものである(5)。横軸は被曝量(0~0.5Sv)で、縦軸は対照グループ(被曝量ゼロの集団)の固形ガン発生率を1としたときの各被曝グループの相対リスクである(左上の小さな図は範囲を0~2Sv に広げてある)。図の直線は0~2Svのデータに直線でフィッティングしたもので、曲線は前後のデータで重み付けされながら滑らかに引かれたものである。曲線上下の点線は標準偏差巾である。

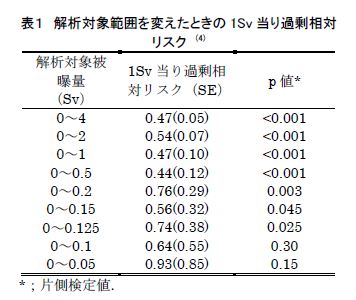

表1は、1950-1997 年の固形ガン死について、解析の対象とする被曝量範囲を変えながら、直線モデルにあてはめた結果である(4)。フィットされた直線の傾きが1Sv 当りの過剰相対リスク(相対リスクから1を引いたもの)に対応する。p 値から判断されるように、上限値が0.125Sv より大きな範囲で有意な結果(p<0.05)が得られているが、0~0.1Sv 以下では統計的に有意ではなくなる(p>0.05)。表1でもうひとつ興味深いのは、解析対象範囲が低くなるとともに1Sv 当り過剰相対リスクは大きくなるという傾向が認められることである。

以上のように、広島・長崎LSS データでは、被曝量と固形ガン死の関係について直線モデルが適合している(白血病については、直線よりも直線・2次モデルの方がよく適合する)。広島・長崎データに基づくガン死リスクは、高線量データから低線量データへ外挿して得られた値であるとよく言われるが、0.1Sv(100mSv)くらいまではかなり信頼できる結果が得られているといってよい。本稿で問題にしているのは1~10mSv の被曝影響であるが、LSS データからその範囲について疫学的に有意な影響を観察するのは不可能であろう。しかしながら、0.1Sv 以下で有意な結果が得られていないからといって、LSS データがその範囲で直線モデルを棄却しているわけではない。ICRP やUNSCEAR は結局、こうしたLSS データや低線量まできれいな直線関係を示すムラサキツユクサ突然変異実験などの生物学的知見に基づいて、1~10mSv での被曝量・効果関係にNLT モデルを仮定することは合理的であると判断している。

LSS データによると、1Sv の被曝にともなうガン死の過剰相対リスクは約0.5である。全死亡の20%をガン死とすると、大ざっぱにいうなら、1Sv の被曝によって将来ガン死する確率は10%(0.2×0.5=0.1)ということになる。UNSCEARはこの10%を採用し、ICRP は低線量・低線量率での効果低減を見込んで1Sv 当り5%を被曝ガン死リスクとして採用している。

発ガンリスクモデル

人の発ガンにはさまざまな要因が複合的に関係していることを考えると、Berrington 論文の見積もりが正しいとしても、3.2%という診断用X 線によるガンの増加を疫学研究により直接観察することはまず困難であろう。従って、Berrington 論文の結論が妥当であるかどうかは、ひとえにNLT モデルの妥当性にかかっていることになる。NLT モデルは過大評価、過小評価の両面から批判されている。

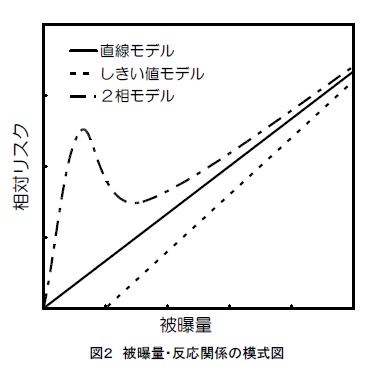

NLT モデルは過大な見積もりを与えるとしているのは、少量の放射線被曝には発ガン効果がないという「しきい値説」(図2)である。生物は進化の過程で、放射線や活性酸素といった「毒物」によるDNA損傷に対して修復機能を備えるようになっている。少量の放射線被曝による損傷はすべて修復されて健康被害には至らないので、NLTモデルを用いて低線量被曝のリスクを評価すると大幅な過大評価になるという主張である(6)。中国の高自然放射線地域住民の疫学調査でガン増加が認められていないことやチェルノブイリ事故高汚染地域で白血病の増加が報告されていないことなどが「しきい値説」を支持するデータとなっている。Yahoo 検索でヒットした専門家の見解の多くは、このしきい値モデルかそれに近いモデルに賛同している。しきい値説からもっと踏み込んで、低線量放射線被曝は免疫機能を活性化させるなど、ホルモンのように健康にとってよい影響をもたらすという「ホルミシス効果」も提唱されている。

一方、欧州放射線リスク委員会(ECRR)2003年報告(7)は、低線量被曝のリスクを小さめに見積もっているとしてICRP を批判している。ECRRは、線量・効果関係が極低線量でいったん極大値を示すという「2相(Biphasic)モデル」(図2)を提唱するとともに、ウランやストロンチウムといった核種の内部被曝はICRP の評価より300~1000 倍危険であると主張している。英国セラフィールド再処理工場、フランスのラアーグ再処理工場、ドイツのクリュンメル原発周辺などで観察されている小児白血病の増加がECRRのモデルで説明できるとしているが、そのモデルを実証するデータが十分に示されているとは言い難い。

以上、自然放射線レベルの被曝にともなう発ガンリスクをめぐる議論の一端を紹介してみた。自然放射線と聞くと「微弱な放射線」と感じられるかもしれないが、筆者としては、環境放射能を測ってきた経験から、自然放射線は結構強いものだと思っている。自然放射線で日常的に生じている生物学的損傷のうち、修復されるものもあるだろうし修復されない損傷もあるだろう。自然放射線レベルの被曝によるDNA 損傷は大線量の場合に比べ修復されにくかったという実験データも報告されている(8)。さまざまな議論はあるものの、自然放射線や診断用医療放射線が私たちをとりまく多くの発ガン要因のひとつであってもまったく不思議はないであろう。そしてそのリスクの大きさを推定する方法のひとつとして、LSS データにNLT モデルを適用することは十分合理的なアプローチであると筆者は考えている。

文献

(1) A. Berrington and S. Darby: The Lancet 363 345(2004)

(2) 国際放射線防護委員会1990 年勧告、日本アイ ソトープ協会(1991)

(3) UNSCEAR 2000 report 、United Nations (2000). http://www.unscear.org/reports.html

よりダウンロード可能.

(4) D.L. Preston et.al.: Radiation Research 160 381(2003)

(5) D.A. Pierce and D.L. Preston: Radiation Research 154 178(2000)

(6) 近藤宗平、人は放射線になぜ弱いか第3版、講談社ブルーバックス(1998)

(7) ECRR: 2003 Recommendations of the European Committee on Radiation Risk,

Green Audit Press, UK(2003). (邦訳「ECRR欧州放射線リスク委員会2003 年勧告」美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会(2003))

(8) K. Rothkamm and M. Löbrich: Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100 5057(2003)

(2) 国際放射線防護委員会1990 年勧告、日本アイ ソトープ協会(1991)

(3) UNSCEAR 2000 report 、United Nations (2000). http://www.unscear.org/reports.html

よりダウンロード可能.

(4) D.L. Preston et.al.: Radiation Research 160 381(2003)

(5) D.A. Pierce and D.L. Preston: Radiation Research 154 178(2000)

(6) 近藤宗平、人は放射線になぜ弱いか第3版、講談社ブルーバックス(1998)

(7) ECRR: 2003 Recommendations of the European Committee on Radiation Risk,

Green Audit Press, UK(2003). (邦訳「ECRR欧州放射線リスク委員会2003 年勧告」美浜・大飯・高浜原発に反対する大阪の会(2003))

(8) K. Rothkamm and M. Löbrich: Proc. Natl. Acad. Sci. USA 100 5057(2003)

注:

本稿をまとめた直後の6月末、低線量被曝問題に関わる2つのビッグニュースが飛び込んできた。ひとつは、米国科学アカデミーに設置されている低線量被曝健康リスク評価委員会から新たな総括的報告「電離放射線の生物学的影響第7報」(BEIR VII)が発表された(http://www.nas.edu/)ことで、もうひとつは、British Medical Journal誌に、世界各国約40 万人の原子力産業労働者を対象とする疫学調査結果が発表された(Cardis et.al,BMJ 331 77(2005))ことである。

BEIR VII 報告は、この15 年間の疫学報告や生物学的知見に基づいて、低線量被曝の発ガン影響についてNLT モデルを強く支持し、発ガンリスク係数としては1Sv の被曝当り約0.1 という値を推奨している。

一方、WHO 下部組織である国際ガン研究機構(IARC)のCardis らの論文は、世界15 カ国で行われてきた原子力産業労働者の疫学調査をひとつにまとめて解析したものである。平均個人被曝量19.4mSv の集団において、観察期間中24,158 件の死亡があり、そのうち(白血病を除く)ガン死6,519 件、白血病死196 件であった。

(白血病を除く)ガン死の過剰相対リスクは1Sv当り0.97(95%信頼区間:0.14~1.97)と統計的に有意であった。白血病については1Sv 当り1.93(同:<0~8.47)と有意ではなかったが、Cardis論文の値はLSS データとよく一致していると言ってよいであろう。

(付)引用者注

- 診断用X線の量について踏み込んだ記載をみつけました。http://yaplog.jp/churasan/archive/46 それによると

- CTは単純X線撮影の100~500倍もの放射線被曝を余儀なくされる。

- 単純X線による被曝量は胸部撮影で0.05~0.1mGy。

- 一方胸部CTは10mGyと100倍以上に増える。

- 腹部CTで約200倍。

- 頭部CTになると800~1500倍。

- また14歳以下の小児に対するCT検査の8割は頭部CT

- 幼い子供は大人より放射線感受性が高く臓器が小さいため吸収線量も大きく発ガン確率は数倍。

- CTは大人の体格に合わせて設計されおり放射線を出す管への電流を体格に合わせて自動的に制御する装置(AEC)を搭載したCT機種が普及しているが日本では一部の病院にしか普及されてはいない。

- Berringtonベリントン論文が起こした波紋例:放射線医学研究所という国家研究所が、戦闘チームまで組んで、Berringtonと戦いました。http://www.nirs.go.jp/news/etc/lancet02.shtml

- 自然放射線の量は国際的には2.4mSvで議論されるが、日本ではどうか? WEB上の記載では、0.99~1.59mSv/年までの幅がある

- 自然放射線を浴びても何の影響もないのではなくて、統計に現れないだけのはなしである。平常時での幼児の白血病は、胎児のとき浴びた自然放射線によると考える医学者もいる。

- ムラサキツユクサ突然変異実験:生涯をその実験にささげた市川定夫博士の研究 http://ayeyai.blog90.fc2.com/blog-entry-755.html 講演録は http://www2.gol.com/users/amsmith/koen.html

(付)なかなか覚えられない英文字略語

- ICRP:国際放射線防護委員会

- UNSCEAR:放射線影響国連科学委員会

- NLTモデル:「しきい値なし直線モデル」

- ABCC:戦後占領米軍が広島に設置した原爆傷害調査委員会、1975年にABCC は日米共同運営の放射線影響研究所(RERF)に改組

- LSS調査:Life Span Study死亡状況を追跡する寿命調査

- ECRR:欧州放射線リスク委員会

- BEIR VII:米国科学アカデミーの低線量被曝健康リスク評価委員会からの総括的報告「電離放射線の生物学的影響第7報」

- IARC:世界保健機構WHOの下部組織である国際ガン研究機構