必須項目

基礎知識

音名

ラをAでドをCとする呼び方。ラシドレミファソがABCDEFGで

ドレミファソラシドがCDEFGABCと表記できる。これを英語音名表記といい、また用語に音名がついた場合その音を一番下の音とすることが多い。

また、半音上がること(ピアノでいう一つ右の黒鍵盤のこと)を#と表記し、その逆は♭と表記する。

音の間隔

半音・・・ピアノロール上で1つ違う。 例)CとC# EとF

全音・・・ピアノロール上で2つ違う。 例)CとD EとF#

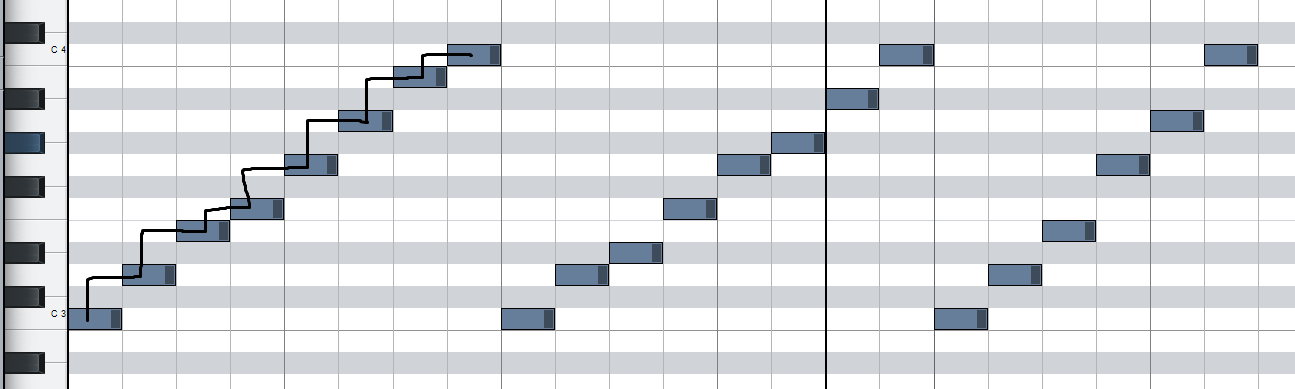

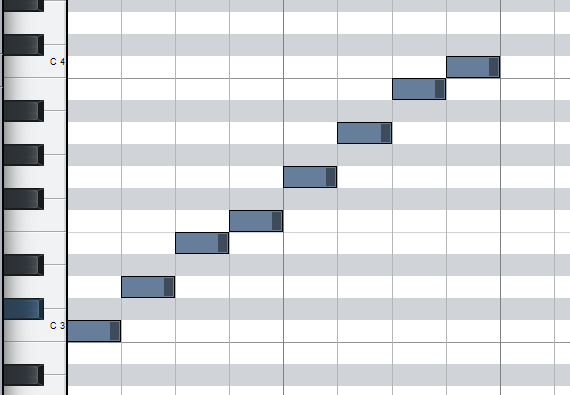

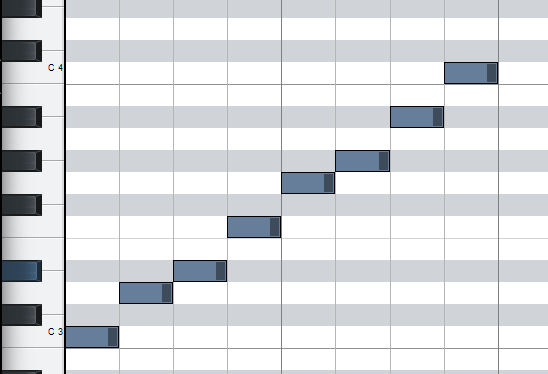

スケールについて

ピアノロールでC3~C4(ドの音ともうひとつ上にあるドの音)の間には11個の音がある。(C-C#-D-D#-E-F-F#-G-G#-A-A#-B-C)

Scaleは日本語で階段という意味。C3~C4に上がる時、どの音を踏んで上がるかで様々なスケールが存在し、基本的にはスケールの音だけを用いて作曲を進めていく。

有名なもので例を挙げると「メジャースケール」(明るい)と「マイナースケール」(暗い)が存在し、初心者であればこの二つさえ知っていれば問題なく曲が作れるであろう。

メジャースケールの音の上がり方は半音(1)を「半」、全音(2)を「全」と表記すると、Cから全全半全全全半と上がっている。

(マイナースケールは全半全全半全全)

またスケールの他にも「キー」と言ってスケールの一番最初の音をどの音に置くか決める必要がある。たとえばドレミファソラシドと弾くと、ド(C)からスタートするので「C メジャースケール」となる。

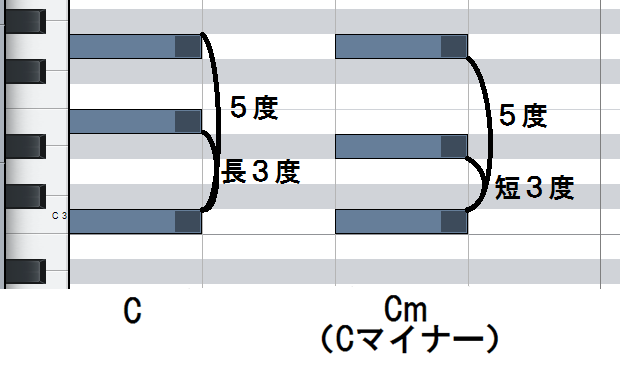

コードについて

コードとは2つ以上の音の組合せに名前を付けたものである。コードを適切に用いることによって様々な響きを得ることができる。コードからメロディーを作る事ができる。次のメロディーが浮かばない時などに大活躍する(メロディーの理由になる)。また、作ったメロディーにコードを付けることもできる。付けたコードによってそのメロディーの雰囲気が大きく変わることもある。コードの名前はコードの一番下の音名を基本とする。この一番下の音を「ルート」と呼ぶ。最も基本的なコードは三和音で、三和音にはスケールと同様にメジャー(明るい)とマイナー(暗い)が存在する。

コード進行

コードを並べたものをコード進行という。コード進行は使用するスケールに依存する。以下では最も使用することの多いメジャースケールを想定して説明する。

コード進行を考える際、どのキーでも使えるようにコードをローマ数字で呼ぶ方法。Cメジャースケールを使うならCをⅠ、DmをⅡmというように表す。

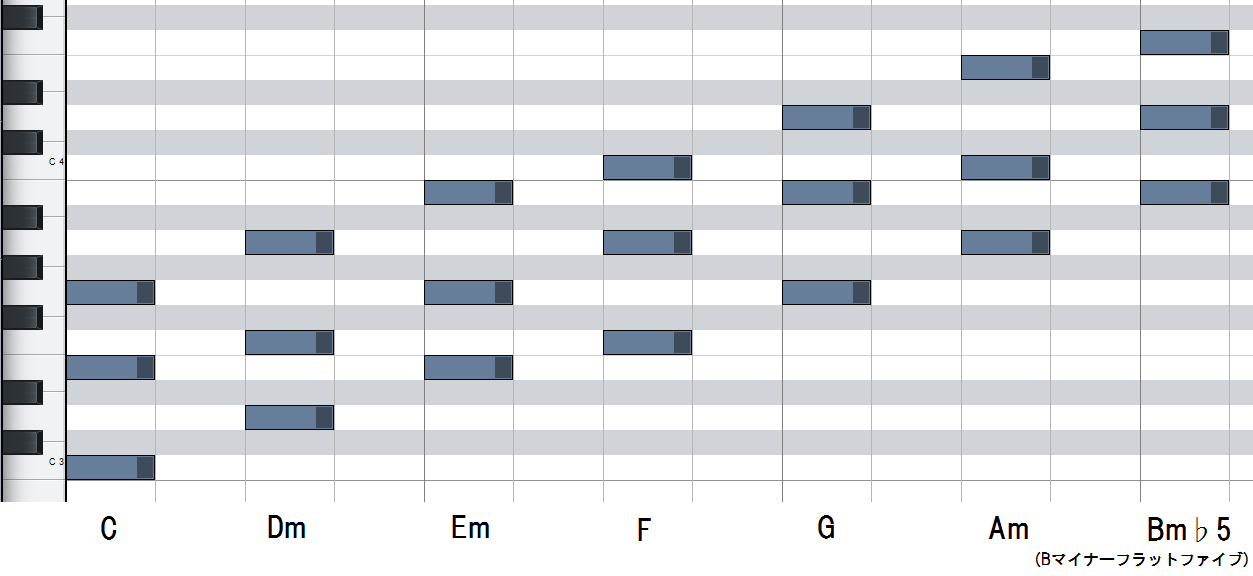

メジャースケールの音のみを使ってできるコード。コード進行は基本的にダイアトニックコードを使って考える。

ディグリーネームで表すと順に

Ⅰ Ⅱm Ⅲm Ⅳ Ⅴ Ⅵm Ⅶm♭5

となる。

有名なコード進行の例

本来は役割を持ったコード進行を順に並べることで思い通りの雰囲気を作ることができますが、半年でこの理論を覚えることは難しいので有名な曲のコード進行を借用することで似たような雰囲気を作ることをオススメします。

- カノン進行(I-V-VIm-IIIm-IV-I-IV-V)

ex)カノン、負けないで

ex)コネクト(まどマギOP)

ex)Only my railgun(レールガンOP),残酷な天使のテーゼ,Second Heaven(Bemani)

他にも自分の好きな曲のコード進行を知りたい場合は

楽器.me等のサイトで探すことが出来ます。

(参考:東京理科大情報技術部2016年次資料)

選択項目(教える必要はないが教える側には知っておいてほしい事項)

メジャー・マイナー以外のスケールについて

7th・susなどの応用的なコードについて

コード進行の組み方について(カデンツ)

http://楽典.com/gakuten/shushikei.html

転調について

最終更新:2016年12月15日 12:25