シャーシの選定に関して

K成バスはすでに連節バスを保有しており(VOLVO B10M)

できるだけそれに近い構造の物が良いという要望を受けました。

VOLVOは昔も今も連節車用のシャーシを販売していて、右ハンドル

での実績もあります。しかし、今回のシャーシ(B9LA)は決して

すんなり採用というわけに行きませんでした。

それには、駆動軸の違いという大きな問題があったのです。

B10Mはエンジンが前車体中央の床下に搭載され、第2軸を駆動する

方式でした。この方式は第3軸にステアリング機構を取り付けることが

でき、回転半径や内輪差を少なくすることができるというものでした。

このシャーシは現在でも後継モデルが販売されています。しかし、この

シャーシは前車体の中央にエンジンがあるという理由から低床化ができ

ません。

対してB9LAは後車体の後部左隅にエンジンを寄せて搭載することで

最後部までの低床化を実現しています。しかし、これによって第3軸

にステア機構をつけることができなくなり、運転感覚が大きく変わる

ことが懸念されました。

その懸念を払拭するポイントとして開発陣が着目したのは、両者の

ホイールベース、特に第2軸~第3軸間の違いです。B10Mは第2軸

から第3軸間が7400mmあるのに対し、B9LAでは6755mmと、645mm

も短いのです。ホイールベースの長さは内輪差の大きさに比例します

から、ホイールベースが短いB9LAは(ステア機構がないにせよ)

内輪差はそれほど問題にならないのではないかということになりました。

※これには裏話があり、理論上は問題ないように見えても実際に走行

してみないとわからないということで、そこでB9LA同様第3軸を駆動

する車両を保有する、とある神奈川県の事業者から車両を貸してもらい、

実際の経路を走行するといった実験が行われたんだとか。

広幅扉の採用

路線概要からも分かるように、この車両が走る路線は短距離で、多数の

乗客が一度に乗降します。また、ラッシュ時は特に車両に乗客を満載して

走行することが想定されます。そのため、扉は全て1200mm幅のグライド

スライドドアを採用しました。また、ドア中央には仕切りを設け、

2列で乗降ができるような作りとなりました。

扉数

事業者側からは、従来車両の3扉からさらに扉の数を増やすことによって

乗降時間の短縮が図れないかとの要望を受けました。

増やすとすれば普通は車内最後部となるのですが、輸入シャーシはどれも

車内後部左側にドライブシャフトやエンジン・トランスミッションなどが

あるため設置は不可能でした。また、他の部分も18Mという限られた車長

では設置が難しかったので、断らざるを得ませんでした。

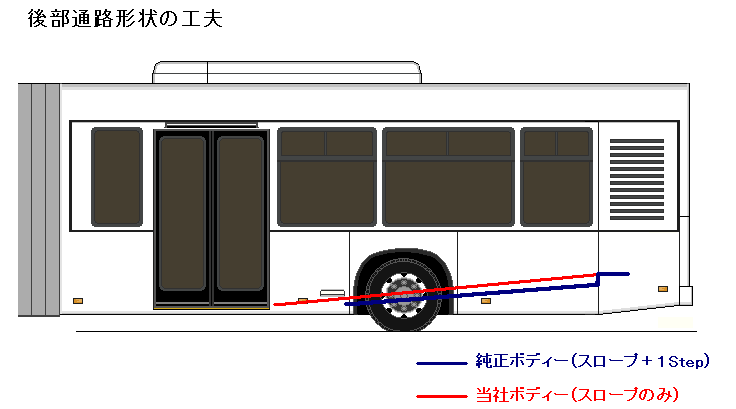

通路部分段差の解消

いくらヨーロッパの先進ノンステップ車両のシャーシといえども、

リアエンジンの車両は車内後部に段差が生じてしまうことが多いものです。

VOLVOシャーシも、純正ボディーでは車内最後部に一段の段差がつきます。

しかし、Ansinでは以下の図のようにして段差を解消しました。

VOLVOシャーシはリアオーバーハングが国産車より300mmほど長いこともあって

後部のスロープ角度も比較的緩やかです。しかし、これ以上スロープ角度を

きつくすると今度はすべって足を滑らせるというリスクが発生することになります。

よって、スロープの角度は変えずに長さを伸ばすことにしました。

ここまでしてでも段差をなくしたのは、満員の車内は乗客が段差に気付かない

可能性が高いためです。満員の車内での転倒は、大事故につながりかねないで

すし、ドライバーもそれに気付かない可能性があるというリスクもあります。

最終更新:2007年11月15日 18:34