今後の予定

このゼミではフリーソフトであるTeX,Ruby,GMT,GrADS,GRASSなどの講習会を行っていく予定です.

今回はTeXの講習を行います.

TeX

文書作成用のツールにはMicrosoftのWord,JustSystemsの一太郎など色々ありますが,今回はWordや一太郎のようなシェアウェア(料金がかかる)ではなく,フリーウェア(無料で使える)のひとつであるTeX(テック,テフ)を使ってみましょう.

ちなみに,当研究室のメンバーは先生に提出する論文(卒論・修論など,要旨も含む)をWordで書いても先生に見ていただけませんので注意してください.

大丈夫です.

TeXはそう難しいものではありません.

慣れればWordよりも使いやすいかもしれません.

TeXとは

TeXは数学者,コンピュータ科学者であるドナルド・クヌース(米国)が開発しました.

文章と文章の構造を指定する命令文(コマンド)が混在したテキストファイルを読み込み,DVI(DeVice Independent:デバイス独立フォーマット)形式のファイルに書き出します.

このDVIからPS(画像)ファイルやPDF(文章)ファイルに変換することもできます.

Editorのインストール

Wordなどでも良いですが,できれば軽い(PCが止まったり,いきなり終了したり...というPCに対する負荷が少ない)エディターが良いでしょう.

有名どころだと,「サクラエディタ」や「xyzzy」,「mule」などがあります.

もちろん,Windowsの「メモ帳」や「ワードパッド」でもOKですが,できたらTeXなどのコマンドを色分け表示してくれるソフトが良いと思います.

Windows用のソフトウェアを紹介しているサイト「窓の杜」や「Vector」にも色々紹介されていますので参考にしてみてください.

来週のゼミ(4/22)までに何がしかのエディターを自分のPCにインストールしておいてください.

ちなみに,後述のWinShellというソフトもエディターとして使うことができます.

TeXには「TeX Wiki」という有名なサイトがあります.

ここをクリックするとTex Wikiに移動します.

TeXのインストール

前述のTex WikiにはWindows用のTeXインストーラーやインストールの方法などが詳しく記述されています.

TeXインストーラー3(kakuto3.exe)をインストールすれば,TeX本体だけでなく,DVIのビューワーやPSのビューワーなども一括でインストールされるので,動作に問題はありません.

また,インストーラーのセットアップマニュアルもTeX Wiki内にありますので,それの通りに行えば間違うことはありません.

迷ったり,困ったりすることがあれば,研究室にいる詳しそうな人に相談してください.何かわかるかもしれません.

TeXを使うのは避けて通れない道なので,早めに慣れておくことをお勧めします.

また,来週のゼミのときまでに「WinShell」もインストールしておいてください.

注意!

TeX Wiki内のWinShellの設定の欄で,コマンド名「DVIWin」の設定で失敗する人が何人かいました.

もし,「ちゃんと説明通りにしたのにDVIが起動しない」という人は,「exeファイル名」の下にある「参照」をクリックして,「divout.exe」の場所を訂正してください.

TeXの使い方

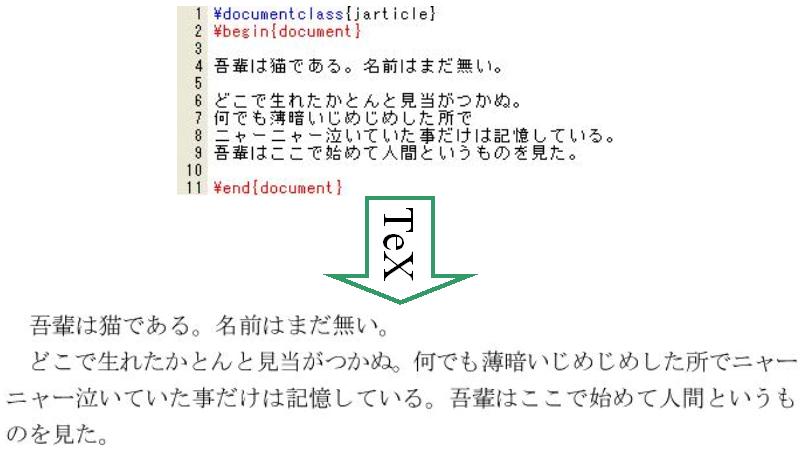

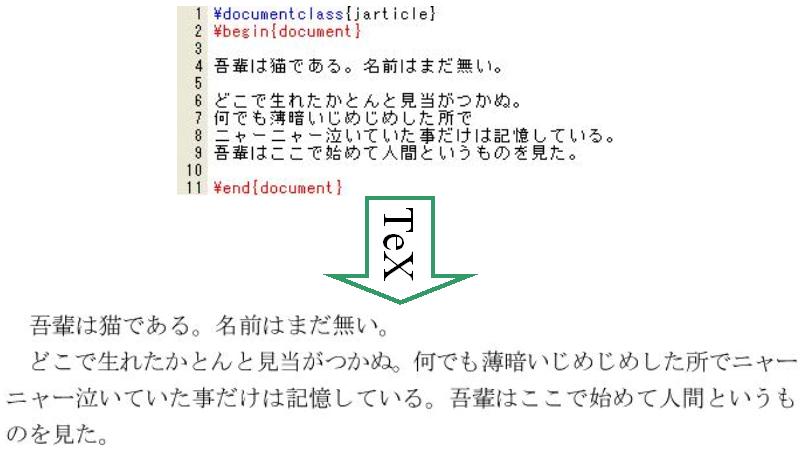

エディターを立ち上げ,次のように入力してください.

\documentclass{jarticle}

\begin{document}

\section{はじめに}

\section{解析の方法}

\section{結論}

\end{document}

保存する際は「workshop01.tex」としてください.

これだけで枠組みはできました.

このファイルに直接本文を入力しても良いですが,長い文章を書く場合,卒論や修論などの場合は1つのファイルが非常に長くなって編集しにくくなります.

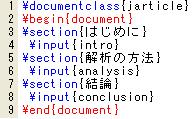

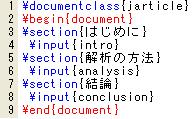

そこで,「\input」というコマンドを使って,本文を挿入することができます.

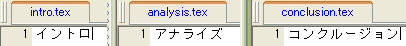

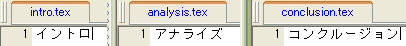

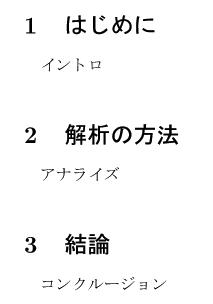

ここで,セクション「はじめに」では「intro.tex」を,セクション「解析の方法」では「analysis.tex」を,セクション「結論」では「conclusion.tex」を本文として挿入(インプット)しようと思います.

ちなみに,「intro.tex」には「イントロ」,「analysis.tex」には「アナライズ」,「conclusion.tex」には「コンクルージョン」と書いてあります.

出来上がったら,文章に「\input」を付け加えます.

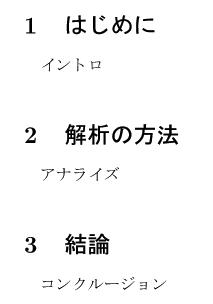

↑のように記入すると,↓のように出力されます.

注意点

- 「%(パーセント)」

- これ以降の文字はコメント文として処理される.具体的には,表示されない.

コメント文にしたくない場合は「\%」と記入する.

質問がある場合はこちらへどうぞ!

最終更新:2008年04月22日 11:47