x≠1で定義される関数F(x)=1/(1-x)

|x|<1で定義される関数G(x)=1+x+x^2+...

これは

「F(x)は領域|x|<1に限りG(x)のように表現できる」

といえる。

解析接続の立場では

「G(x)を|x|<1以外の領域へ拡張するとF(x)が得られる」

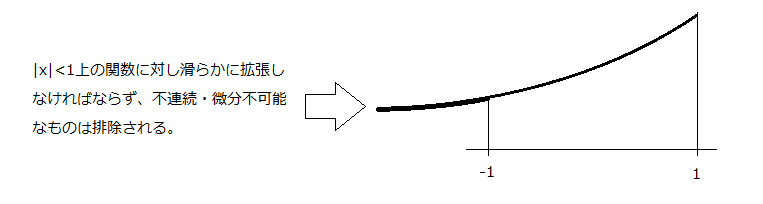

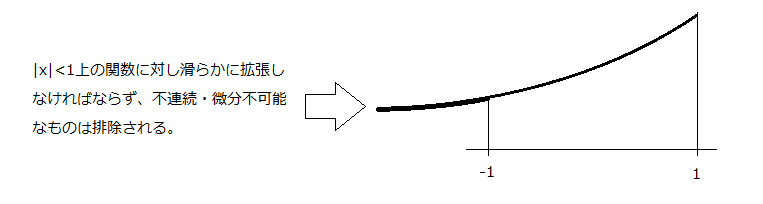

これに解析性を要求するので

「G(x)を|x|<1以外の領域へ、微分ができること(テイラー展開可能であること)を要求して拡張するとF(x)が得られる」

F(0)=1のとき、次の微分方程式

を解く。ただしこのとき

なる形を仮定する。

これを係数の比較等により求めれば

であることがわかるので

である。

しかしこれだと|x|<1以外でF(x)が使えない。

|x|<1以外でも使える形にしたい→解析接続F(x)=1/(1-x)を得る

(これは上の微分方程式を満たす)

手法としては特殊解を求めたあとに解析接続で一般解を出している、と考えられる。

今回は微分可能性が仮定されているので、解析接続が有効。

ちなみにF(x)は

など、各点においてテイラー展開が可能になっている。

片方でしか定義されていない区間で関数が等しいとしてしまうと

1/(1-2) = 1 + 2 + 2^2 + ... より -1 = ∞ みたいな事が起きてしまう。

オイラーゼータ関数:

リーマンゼータ関数:

前者を解析接続すれば後者のように広い範囲の点でゼータ関数が定義できる。

リーマンゼータ関数によれば、たとえばn > 0のとき

とかける。

B_2=1/6(ベルヌーイ数)であるので、

となる。

定義された範囲ではないが、オイラーゼータ関数においてs = -1とすれば

となり、一見

が成り立っているかのように見える。

A = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + ...

B = 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + ...

C = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + ...

に対し

B - A

= - 4 - 8 - 12 - ...

= -4A

より A = -B/3

C - B

= (1 - 1) + (- 1 + 2) + (1 - 3) + (- 1 + 4) + (1 - 5) + (- 1 + 6) + ...

= 0 + 1 - 2 + 3 - 4 + 5 + ...

= B

より B = C/2

1 - C = 1 - (1 - 1 + 1 - 1 + ...)

= 1 - 1 + 1 - 1 + ...

= C

より C = 1/2

以上より A = -B/3 = -C/6 = -1/12

とかいう数字遊び

収束しないものを定数として扱っている点が誤り

最終更新:2012年08月08日 17:57