<概要>

- 自作の疫学・統計の学習用ソフトです。

- このページの下のリンクの「ROC.exe」がソフトです。

<使用法>

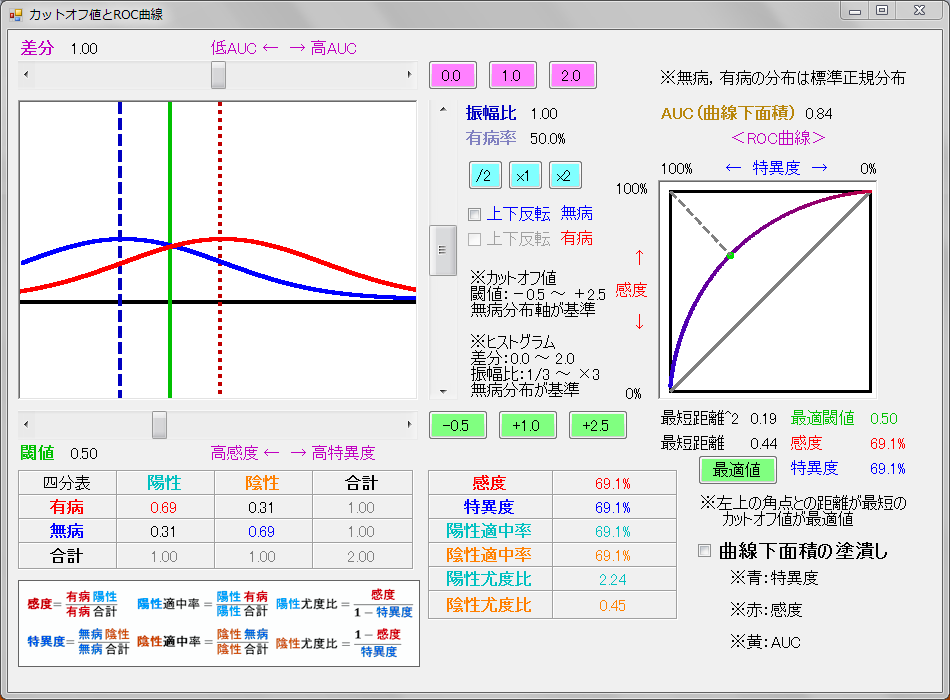

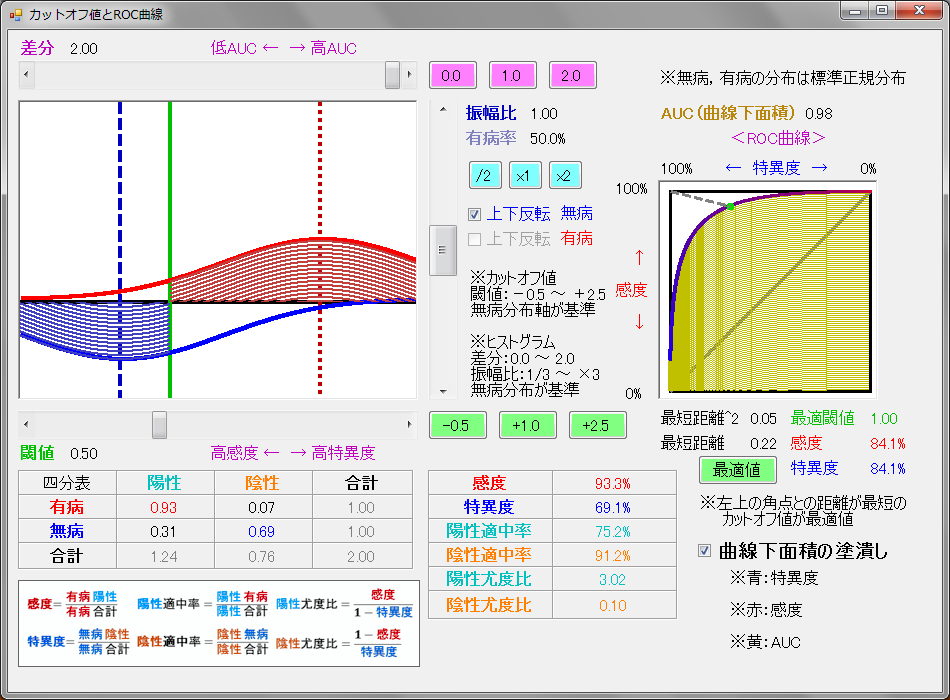

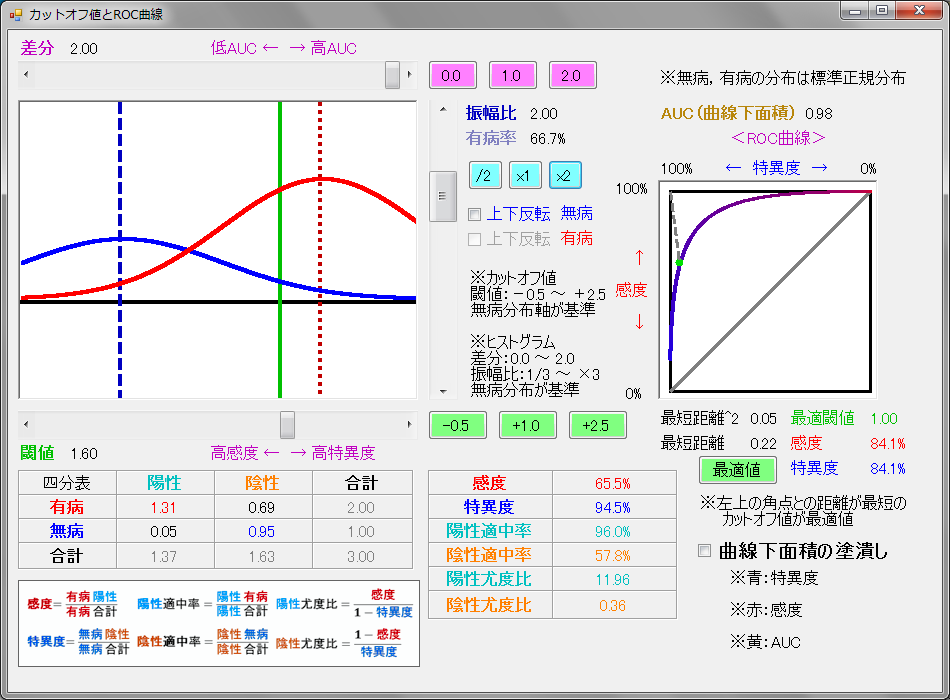

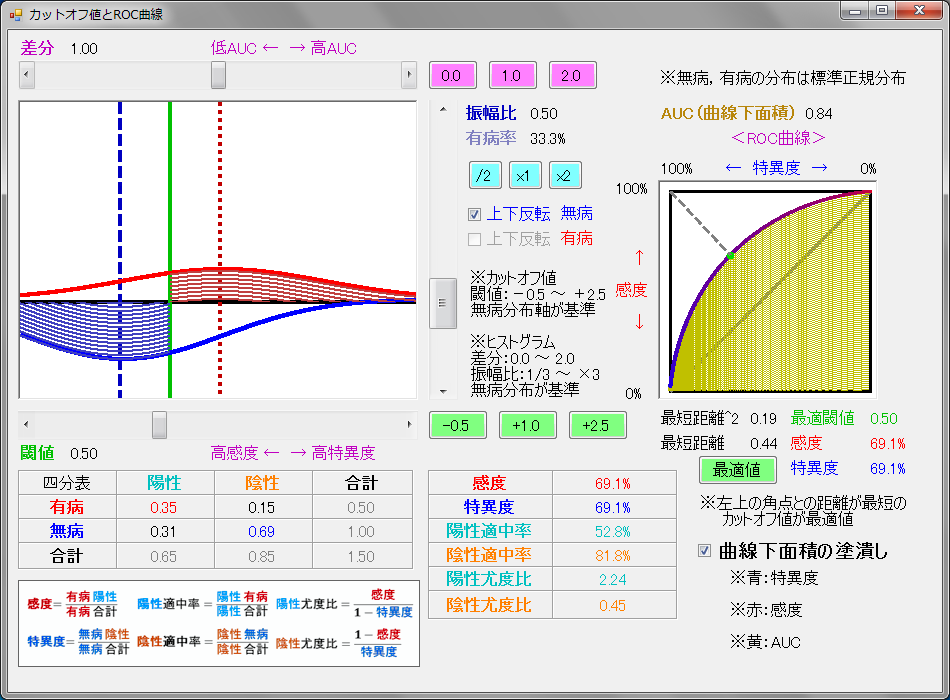

- 左上の図が「ヒストグラムとカットオフ線」、右上の図が「ROC曲線」、左下の表が「四分表」、中下の表が「各種パラメータ表」です。

- 操作できるのは、「差分バー(水平スクロールバー)」、「差分プリセット(ボタン×3)」、「振幅比バー(垂直スクロールバー)」、「振幅比プリセット(ボタン×3)」、「無病分布の上下反転チェック(チェックボックス)」、「閾値バー(水平スクロールバー)」、「閾値プリセット(ボタン×3+1)」、「曲線下面積の塗潰しチェック(チェックボックス)」です。

- 操作により、操作した「差分」や「振幅比」や「閾値」の数値が変更され、それに連動して図や表が変化します。

- 「差分」は「0~2」の範囲(0.5刻み)で操作でき、プリセットでは、「0」と「1」と「2」を直接指定できます。

- 「閾値」は「-0.5~2.5」の範囲(0.5刻み)で操作でき、プリセットでは、「-0.5」と「1.0」と「2.5」を直接指定できます。

- 「差分」は「1/3~x3」の範囲(1/3,1/2,x1,x2,x3)で操作でき、プリセットでは、「1/2」と「x1」と「x2」を直接指定できます。

<詳細(ヒストグラム)>

- 左上の図には、検査値の分布が「無病者群は青のヒストグラム」、「有病者群は赤のヒストグラム」で表示されています。

- ヒストグラムは、検査値の分布が「標準正規分布(標準偏差=1)」に従うものと仮定しています。

- 「閾値」や「差分」が1の場合、「標準偏差」の位置になります。

- 検査値の平均は「無病者群が青の点線の縦線」、「有病者群が赤の点線の縦線」で表示されています。

- 無病者群の平均線は固定されており、「差分」が変更されると有病者群の平均線が動きます。

- 有病者群の平均線とともにヒストグラムも移動し、無病者群の平均線~右側(検査値の陽性側)の範囲で動きます。

- 検査値の判定閾値は「カットオフ値が緑の実線の縦線」であり、「閾値」が変更されると左側(陰性側)から右側(陽性側)の範囲で動きます。

- カットオフ線より「右側を陽性」、「左側を陰性」と判定します。

- 有病者群の分布は、無病者群に対する「振幅比」を変更することで、ヒストグラムの振幅が変更されます。

- 「振幅比」を変更すると、連動して「有病率」も変更されます。

- 有病率は、「振幅比/(1+振幅比)」になります。

- 「上下反転 無病」をチェックすると、無病者群のヒストグラムが上下反転します。

- 「曲線下面積の塗潰し」をチェックすると、「無病者群の陰性者(青の塗りつぶし)」と「有病者群の陽性者(赤の塗りつぶし)」が描画されます。

- 「曲線下面積の塗潰し」のチェック時は、「上下反転 無病」をチェックしておいた方が、分布が重ならず見やすくなります。

<四分表>

- 「無病者群のヒストグラム」と「有病者群のヒストグラム」は「カットオフ線」によって、それぞれ「陽性者」と「陰性者」に判定されます。

- 標準正規分布の曲線下面積(標準正規分布の積分値)を閾値を境界にして分割した値が、四分表の各セル(2×2)に配置されます。

- 横の合計は、無病者の総数や有病者の総数を示し、「無病者群の場合は1」で「有病者群の場合は振幅比(振幅比=1の場合には1)」になります。

- 縦の合計は、陽性者の総数や陰性者の総数を示し、閾値の変化に伴い変動します。

- 総合計は、陽性者と陰性者の総数であり、無病者と有病者の総数でもあるため、「1+振幅比(振幅比=1の場合には2)」になります。

<パラメータ>

- 左下の演算公式に従って、「感度」と「特異度」、「陽性適中率」と「陰性適中率」、「陽性尤度比」と「陰性尤度比」が自動で計算されます。

- 「感度」と「特異度」は「トレードオフ」の関係にあり、「閾値」の変更では両者を共に高めることはできません。

- カットオフ線を左へ移動すれば感度が上昇する代わりに特異度が低下し、カットオフ線を右へ移動すれば特異度が上昇する代わりに感度が低下します。

- 感度と特異度を共に高める場合は、「差分」を変更してヒストグラムを分離する必要があります。

- 特異度を上昇させることで「陽性適中率」が上昇し、感度を上昇させることで「陰性適中率」が上昇します。

- 閾値を固定し、感度や特異度が一定でも、振幅比を変更して有病率を変化させれば、「陽性適中率」や「陰性適中率」も共に変化します。

- 「陽性尤度比」や「陰性尤度比」は、「感度」や「特異度」と同様、「閾値」や「差分」の変更で変化しますが、「振幅比」を変更して有病率を変えても変化しません。

- 「差分」を増加させることで、「感度」や「特異度」、「陽性適中率」や「陰性適中率」は上昇(0%から100%へ向かう)します。

- 「陽性尤度比」は「差分」を増加させることで上昇(1から∞へ向かう)し、「陰性尤度比」は「差分」を増加させることで低下(1から0へ向かう)します。

<詳細(ROC曲線)>

- ROC曲線は、横軸(左向き)を「特異度」、縦軸(上向き)を「感度」(真陽性率)にして、各閾値における「感度と特異度のペア」をプロットした点をつないだ線のグラフです。

- なお、横軸(右向き)を「1-特異度」(=偽陽性率)、縦軸(上向き)を「感度」(=真陽性率)にしても同様です。

- ROC曲線は、通常は左上に凸の曲線のグラフになります。

- 「どの閾値でも感度=特異度」の場合(「差分=0」の場合)のみ、右上がりの直線(左下点から右上点への対角線)になります。

- 左上点により近い曲線の方が、より優秀な(感度と特異度がともに高い)検査であり、「差分」が大きいほどより左上へ凸となります。

- どれだけ左上へ凸の曲線なのかを評価する指標として、「AUC(Are Under the Curve)」があります。

- AUCが高いほど優秀であり、左上点に接近するほど1(正方形の面積)へ近付き、対角線に一致すると0.5(直角三角形の面積)になります。

- 「AUC」が0.5の場合(「差分」が0で、対角線に一致する場合)は、ランダムに陽性と陰性を判定したのと同様の結果になります。

- 感度と特異度はトレードオフするため、同一の検査で感度と特異度を両立させた閾値を求めるには、ROC曲線が左上点に最も接近する点を選択します。

- 具体的には、左上点とROC曲線の各点との距離を計算し、最短距離となる閾値を「最適閾値」とします。

- また、対角線とROC曲線の各点との距離を計算し、最長距離となる閾値を「最適閾値」とする方法もあります。

- 「差分」を変更するとROC曲線が変化するため、「最適閾値」も変化します。

- 「振幅比」を変更してもROC曲線は変化しないため、「最適閾値」も変化しません。

- 「曲線下面積の塗潰し」のチェック時は、「ROC曲線下面積」が描画され、「AUC」を知覚しやすくなります。

<演算公式>

- 感度(%)=有病者かつ陽性者/有病者(合計):0~100%(通常は50%~100%)

- 特異度(%)=無病者かつ陰性者/無病者(合計):0~100%(通常は50%~100%)

- 陽性適中率(%)=有病者かつ陽性者/陽性者(合計):0~100%(通常は50%~100%)

- 陰性適中率(%)=無病者かつ陰性者/陰性者(合計):0~100%(通常は50%~100%)

- 陽性尤度比=感度/(1-特異度):通常は1~∞

- 陰性尤度比=(1-感度)/特異度:通常は0~1

<参考画像>

最終更新:2015年07月06日 18:57