混合することであらゆる種類の色を生み出せる、互いに独立な色の組み合わせのこと。

互いに独立な色とは、原色が3つの場合は2つを混ぜても残る3つ目の色を作ることができないという意味である。

原色は電磁波の本質的な要素ではなく、生物の眼が可視光線に対して起こす生理学的反応に由来する。

光刺激を色覚として認識するのは、網膜の視細胞のうち、錐体細胞の光受容作用による。

錐体細胞は、認識する波長の異なる3種類(625-740nm,500-560nm,445-485nm)が存在する。

その3種類の錐体細胞が認識する色覚が、それぞれ赤(Red:R),緑(Green:G),青(Blue:B)である。

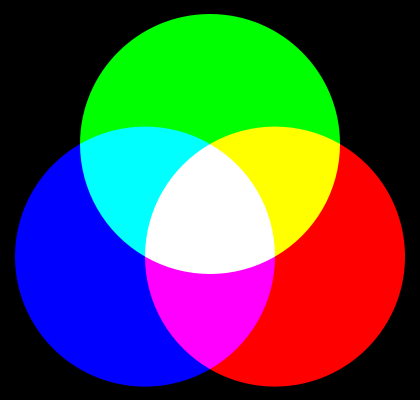

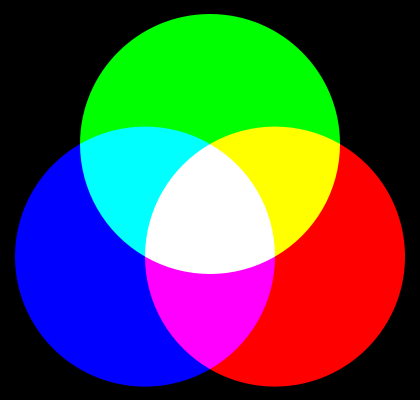

赤(Red:R),緑(Green:G),青(Blue:B)の色光の3原色の混合による色の表現法は加法混色と呼ばれる。

加法混色では色を重ねるごとに明るくなり、3つを等量で混ぜ合わせると白色になる。

CRT(ブラウン管)ディスプレイや液晶ディスプレイなどの、発光体が色を表現する場合に用いられる。

シアン(Cyan:C),マゼンタ(Magenta:M),黄(Yellow:Y)のインクの3原色の混合による色の表現法は減法混色と呼ばれる。

減法混色では色を重ねるごとに暗くなり、3色を等量で混ぜ合わせると黒色が生じる。

減法混色は主に印刷物など反射光によって表現するものに用いられる。

減法混色で理論上表現できる黒色が、実際は必要とされるほどは強くは表現されないために、ほとんどの場合CMY3色に黒(blacK:K)を補ったCMYK4色として使用される場合がある。

最終更新:2013年03月17日 13:52