アシスト力傾向

基本的に初期の電池容量に比例したアシスト力を持つ傾向。

8Ahクラス以上のアシスト車であれば、実用上ここが問題になる可能性はほぼ無い。

メーカー別アシスト力の違い

◆ヤマハ製のアシスト力

「アシストレベル」…アシストの強さを【★の数で6段階評価】した目安の値

ヤマハの場合は「アシストレベル」という指標で各モデル間のアシスト能力の違いを表している。

基本的にバッテリー容量が大きくなればアシストレベルも上がるが、

同じ容量でアシスト強化タイプと通常アシストタイプの2種類がある場合も存在する。

◆アシストレベルとアシスト比の関係イメージ

アシストレベル

&推定アシスト比率 |

電池容量 |

具体的車種 |

★★★★★★(6)

【1:1.8】位? |

8.1Ah |

ナチュラLスーパー、パスGEAR |

★★★★★☆(5)

【1:1.6】位? |

8.1Ah |

現行モデルに該当車無し(旧パスGEAR等) |

★★★★☆☆(4)

【1:1.4】位? |

8.1Ah

6.0Ah |

ナチュラL、ナチュラM、CITY-L8、

リトルモア、ラフィーニ |

★★★☆☆☆(3)

【1:1.2】位? |

4.3Ah

2.9Ah |

ナチュラS、リチウムT、

パスブレイス、パスブレイスL、

CITY-S、City-X、City-C、

PAS-Ami、PASコンパクト、PASワゴン |

※「推定アシスト比率」の項目は仮の予想値。実際の値がこの数値になっている訳ではない。

ヤマハ製ユニットのアシストの特徴

パナソニック製ユニットの場合ペダルに込めた力を抜くとすぐアシストも弱くなるのに対し、

最初の踏み込み力に反応してアシスト力を決めると、しばらくの間同じパワーを保とうとする傾向が強い。

(パワーモードで約2秒、エコモードで1秒ほど)

踏み始めに少し強めを意識して後は足を軽く乗せておくだけでもアシストがしばらくは強いので、

パナソニック製より強力に感じる。

だがケイデンスを瞬時に急増させすぎると、踏み始めの頃に合わせてしばらくアシストしようとするので、

ペダルの回転よりモーターの回転が遅れる形で、若干漕ぐのを妨げられる場合がある。

強力な分、極端な急操作には反応にクセがある。

また踏み込みトルクに応じてアシストの強さが変わる度合いも大きい。

発進時に踏み込む力の強弱を変えた際のアシストの強弱の差が分かり易い。

脚力の高い人が力強く踏むと、アシスト比の低いスポーツモデルでも発進に比較的大きなトルクを引き出せる。

逆に脚力が極端に低いとモーターの力をフルに引き出せない事もある。

一方、★×6のアシスト強化タイプは、下位の★×4や★×3に比べ、低速域ではかなり強力なアシストが掛かる。

脚力の弱い人でも、ペダルを足に乗せて軽く動かすだけで前に進んでいく感覚。

前述の一定時間はアシストのレベルが落ちない特性と合わせると、

走行速度や漕ぎ方次第では殆どモーターの力だけで進む感じで走行も可能。

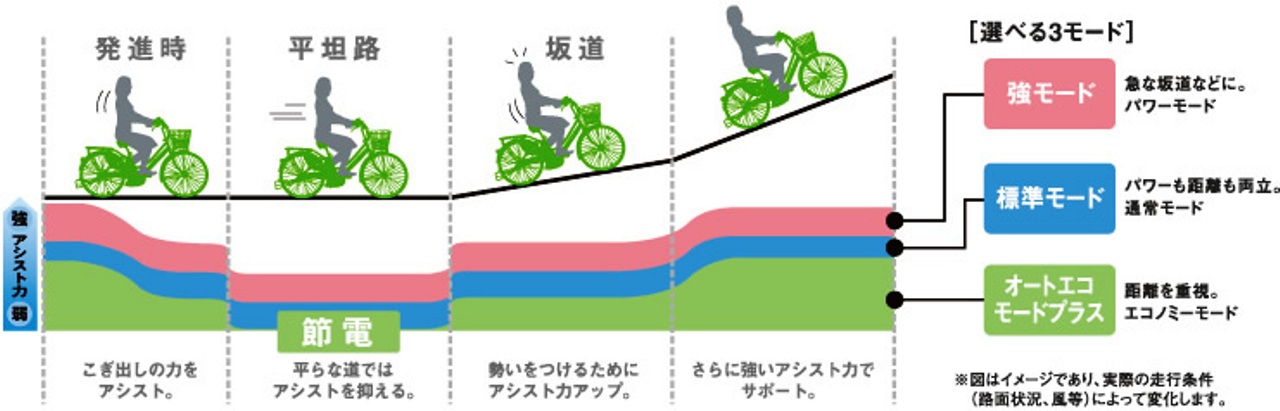

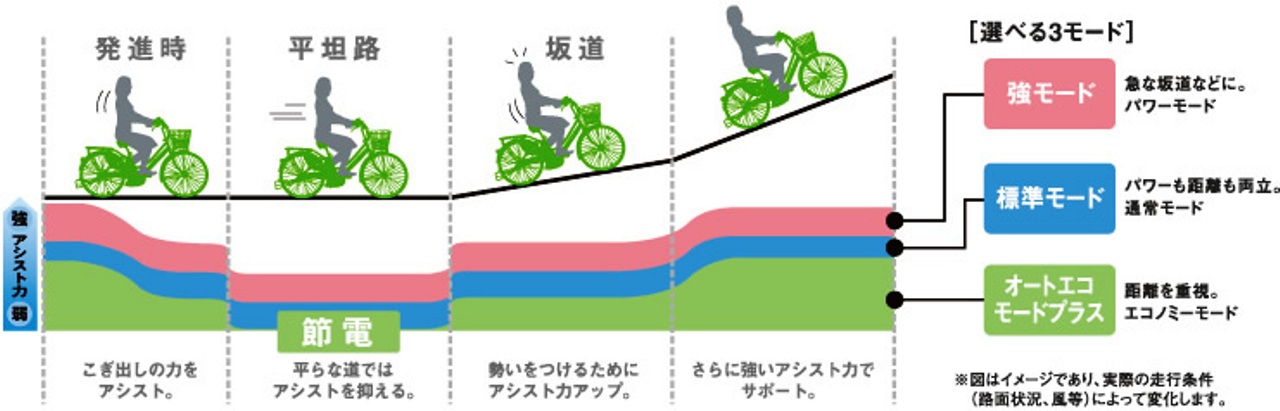

ヤマハ製ユニットの走行モードの傾向

アシスト比が最大となるのは、走行モードが「強モード」の場合。

標準モードでは全体的にアシスト比率が下がる。

オートエコモードプラスでは低負荷状態でのアシストを無くして節電を行う。

強化アシスト型の上位モデルは「強モード」と「標準モード」の間の差が大きい。

強モードは多少の航続距離を犠牲にしてでもパワーが欲しい時に使い、

標準モードは全体的にパワーは落ちるが航続距離との両立を図りたい場合に使う等、

かなりメリハリの効いた落差があるので、状況に応じて使い分けをする形になっている。

◆ブリヂストン製のアシスト力

「アシストレベル」…ヤマハ製ユニットと同様★の数で6段階評価

ブリヂストン製の電動アシスト自転車は、動力部にヤマハ製ユニットを搭載するOEM関係なので、

アシストや走行特性はヤマハ製と全く同じ。

◆アシストレベルとアシスト比の関係イメージ

アシストレベル

&推定アシスト比率 |

電池容量 |

具体的車種 |

★★★★★★(6)

【1:1.8】位? |

8.1Ah |

アシスタリチウムロイヤル、アシスタビジネス |

★★★★★☆(5)

【1:1.6】位? |

8.1Ah |

現行モデルに該当車無し(旧アシスタビジネス等) |

★★★★☆☆(4)

【1:1.4】位? |

8.1Ah

6.0Ah |

アシスタリチウムDX、A.C.L.ロイヤル8、

アンジェリーノアシスタ、アンジェリーノアシスタDX、

アンジェリーノミニ、ラフィーニ |

★★★☆☆☆(3)

【1:1.2】位? |

4.3Ah

2.9Ah |

アシスタリチウム、アシスタリチウムライト、

リアルストリーム、リアルストリームDX、

A.C.L.、リアルストリームmini、ベガスE.A.、

アシスタポルク、ジョシスワゴンE.A.

アシスタリチウムコンパクト、PASワゴン |

※「推定アシスト比率」の項目は仮の予想値。実際の値がこの数値になっている訳ではない。

◆パナソニック製のアシスト力

アシスト比は非公開で、実測値等から類推するしかない

パナソニックの場合は、「アシストレベル」の様な目安の値すら出さず、一切非公開。

消費者側が知るには、

動力計等で出力計測して他社との比較から類推するしかない。

また、パナソニックも上位機種はヤマハやブリヂストンと同じく高耐久型ハブ等を搭載しており、

その駆動系一式を「ラクラクドライブ」と呼称している。

◆アシストレベルとアシスト比の関係イメージ

アシストレベル

&推定アシスト比率 |

電池容量 |

具体的車種 |

★★★★★☆(5)相当

【1:1.6】位? |

12Ah |

ビビEX、ビビタフネス |

★★★☆☆☆(3)相当

【1:1.2】位? |

8.0Ah、6.0Ah、

5.0Ah、3.1Ah等 |

上記以外の車種全て

(ギュットシリーズ含む) |

※「★」表記はヤマハ製ユニットとの相対的比較からの仮の予想値。

※実際の値がこの数値になっている訳ではないので注意。

パナソニックの場合は、ビビEXとビビタフネスのみアシスト強化タイプで、それ以外は同じとなる。

8.0Ahを搭載する子供乗せ専用車「ギュット」はラクラクドライブ搭載だが、アシストはビビDXと同等。

この点「強化(高耐久)ハブ搭載≠強化アシスト」となるので注意が必要。

パナソニック製ユニットのアシストの特徴

ヤマハ製ユニットが最初の踏み込みで検知したトルクに比例した力をしばらく維持する傾向が強いのに対し、

パナソニック製ユニットは、踏み込んだ力が変化するとアシストもそれに比例して増減する傾向が強い。

その為、踏み込みに対する反応がリニアで、脚のパワーを相似的に増幅した形となり、自然なアシスト感が得られやすい。

逆に言えば、脚のトルクを抜くと即座にアシストも弱まるので、背中から押される様なパワー感は出しにくい。

一方、強化アシストタイプの特徴として、ペダルの1回転目から強いトルクが盛り上がるのではなく、

漕ぎ出し直後のペダル1回転目は僅かに控えめで、2回転目以降にアシストが最大になる。

これは、急発進による事故等への安全対策として、最初だけは急なトルクが出ない様にしていると思われる。

ビビEX等のアシスト強化タイプは、ペダル1回転後にグワッと太いトルクが盛り上がる感じがある。

アシスト強化タイプ出ないビビDXになると、それが無くなり漕ぎ出しが普通の自然な立ち上がりとなる。

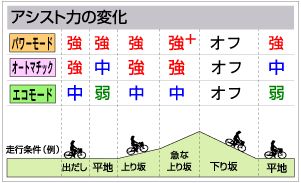

パナソニック製ユニットの走行モードの傾向

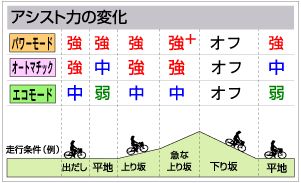

パワーモードとオート(標準)モードの差が少なく、オートモードとエコモードの航続距離差が大きい。

オートモードでもそこそこアシスト重視で、エコモードがかなり節電重視の設定となっている模様。

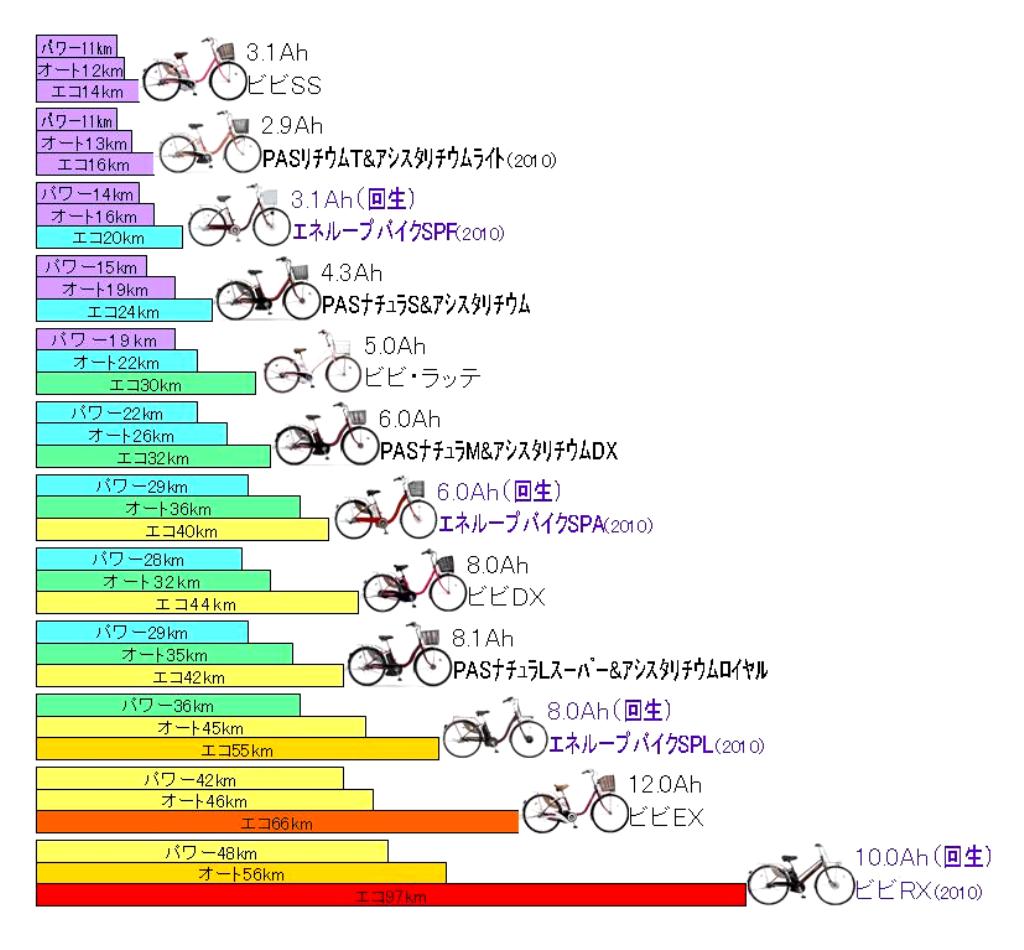

◆パワー/オート/エコモードの航続距離の開き

例えばビビEXは、パワーモードとオートモードの差が少なく僅か+4km差。

オートモードとエコモードの差が大きく航続距離に20kmもの差がある。

一方、ヤマハのナチュラLスーパーは、パワー/標準モード/エコモードの差が6~7km差でほぼ等間隔。

◆サンヨー製のアシスト力

アシスト最大値は【1:2】に近く、モデル間の差が殆ど無い

前輪にモーターを搭載しているエネループバイクの場合、アシスト比を高めても、

後輪側の変速ハブやチェーンにはモーターの負荷がかからないという特徴がある。

車体中央にモーターを搭載する機種の場合、アシスト比を高めると、

強化されたモーターのパワーがチェーンや後輪ハブに直接掛かるので、

長年使用した時に内装変速ハブやチェーンの耐久性に不安が出る点が問題だったが、

前輪モーターならフロントフォーク周辺の強度さえ十分なら、1:2に近いアシスト比率を実現しやすい。

◆アシストレベルとアシスト比の関係イメージ

アシストレベル

&推定アシスト比率 |

電池容量 |

具体的車種 |

★★★★★★(6)相当

【1:2.0】位? |

8.1Ah、6.0Ah

3.1Ah(ニッケル) |

全車種(SPK/SPL/SPA/SPF/SPH/SPJ) |

※全車種最大アシスト比は同じ。

※ただし、車種ごとに走行モード別の挙動に若干アシストの味付けの違いあり。

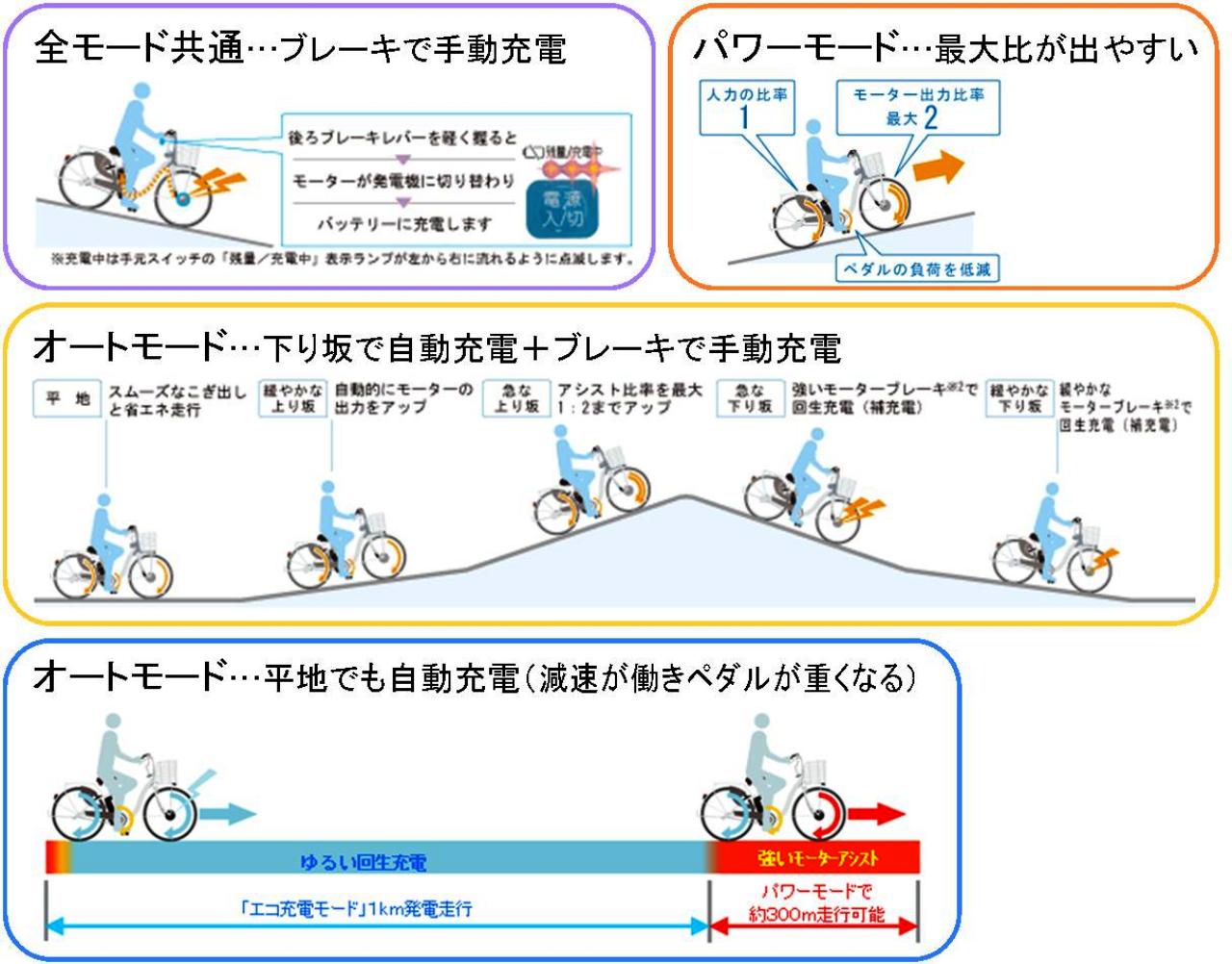

サンヨー製ユニットのアシストの特徴

サンヨーの車種は、パワーモード時に最大アシスト比は1:2に近い比率が出せる。

また、モデル間でのアシストの差が殆ど無い。下位モデルも上位モデルと最大値は同じ。

モデル間の違いは装備内容と走行モードや機能の違いだけで、最大パワーはどのモデルでもほぼ同じとなる。

ただし、「バッテリー残量、温度、勾配、モーター空転」等の諸条件で細かく制御数値が変わるので、

パワーモードなら常に1:2に近い性能が発揮できる訳ではない。

前輪回生構造の登り坂での問題点

坂道では荷重の関係で数値通りのパワーが出ない

高耐久ハブ等のコストのかかる部品が使えない低価帯の

下位モデルでも、

他社の上位モデル並の高いアシスト比}が得られるのは前輪モーター構造の強みだが、

その反面、

回生モデルの短所も併せ持つので、常に

数値ほどのパワーがあるとは言い難い面もある。

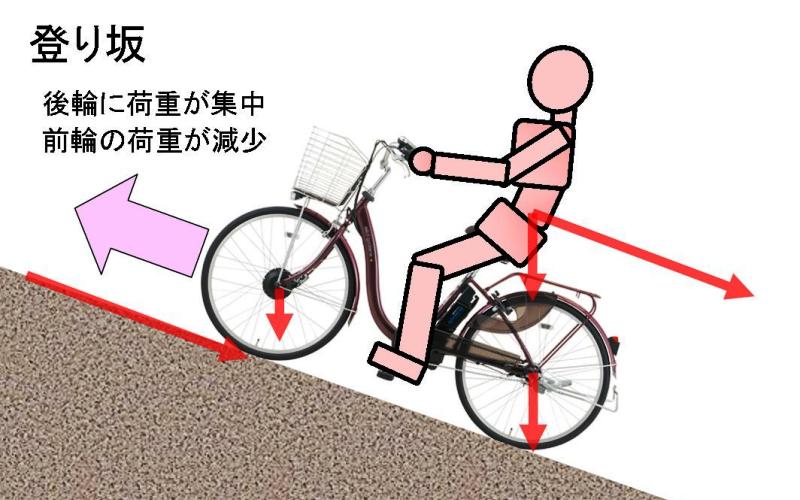

◆坂道・発進時の前輪荷重の抜け方

坂道では後輪に荷重が集中する。その分前輪の荷重は抜ける。

見た目は前輪が地面と設置しているように見えても、タイヤを地面に押し付ける力が抜けて、

前輪がフワフワ浮いてる状態に近付いていく。

登り坂が急になる程この傾向は強まり、急坂だとウィリー気味で前輪が浮きそうになる程。

こうなってしまうと前輪のモーターがいくら回転しても、地面に駆動力を伝えられないのでパワーを活かせない。

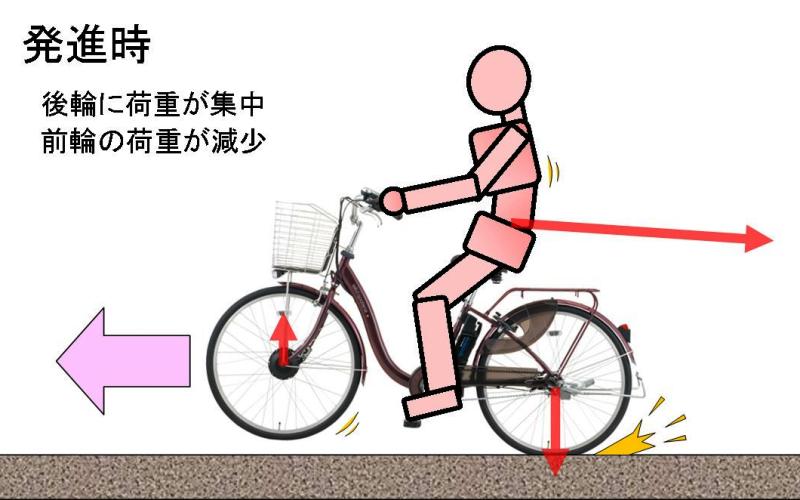

発進時も、坂道程ではないが後輪に荷重が寄るので、僅かながら前輪モーターのパワー伝達にロスが生じる。

またクランクの踏力センサーの構造上、踏み込んでから僅かなタイムラグでアシストが追随する。

なお、超急坂で前輪が空転しかけると、スリップ転倒を防ぐ安全装置が働いてアシストが停止する場合がある。

本来は雪混じりの道などでも安全に走行できるTCS(トラクションコントロールシステム)なのだが、

概ね勾配が12%(約7度)を越えると、坂が急過ぎてウィリー気味になり、

安全装置作動でアシストが停止してしまう模様(体重や走行条件にもよる)。

これが発生してしまうと、「アシスト比が高い筈なのに、肝心の坂では使えない」事態になるので注意。

急坂地帯に住んでいて、アシスト比の数字が高いからと前輪モーター駆動を選ぶと、

自宅周辺が12%以上の坂だらけだった場合、アシストが全然働かないというケースも起こりうる。

以上の点から、

利点…平地では、下位機種でも上位機種並のアシスト

欠点…坂道と発進時は、アシスト比の数値の割に体感パワーは低い

という問題を抱えている。これは前輪駆動の構造的な特性なので改善は難しい。

一応、坂道でもハンドルに体重を掛けるように前のめりにして、

前輪タイヤを地面に押し付ける様にすれば、荷重面では多少緩和されるが、

漕ぐ力に比例してアシストは決まるので、極端な前のめり姿勢はペダル踏力を失わせる。

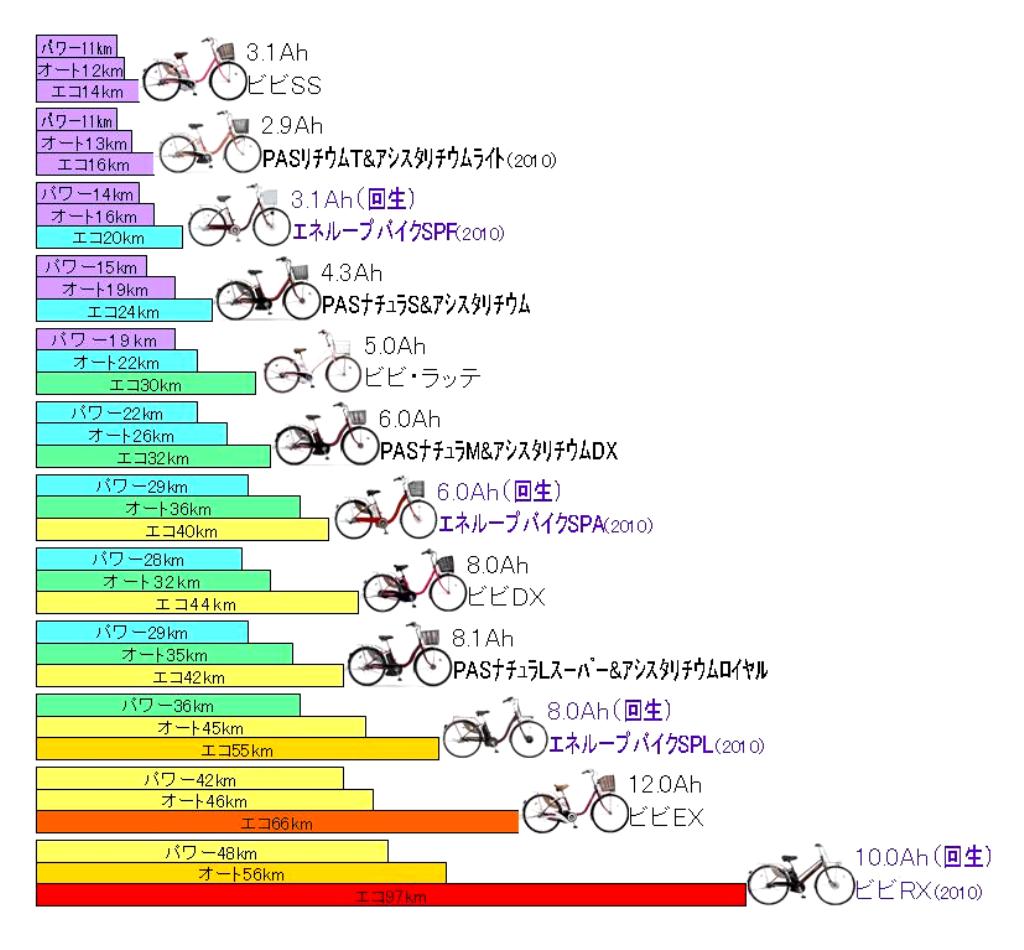

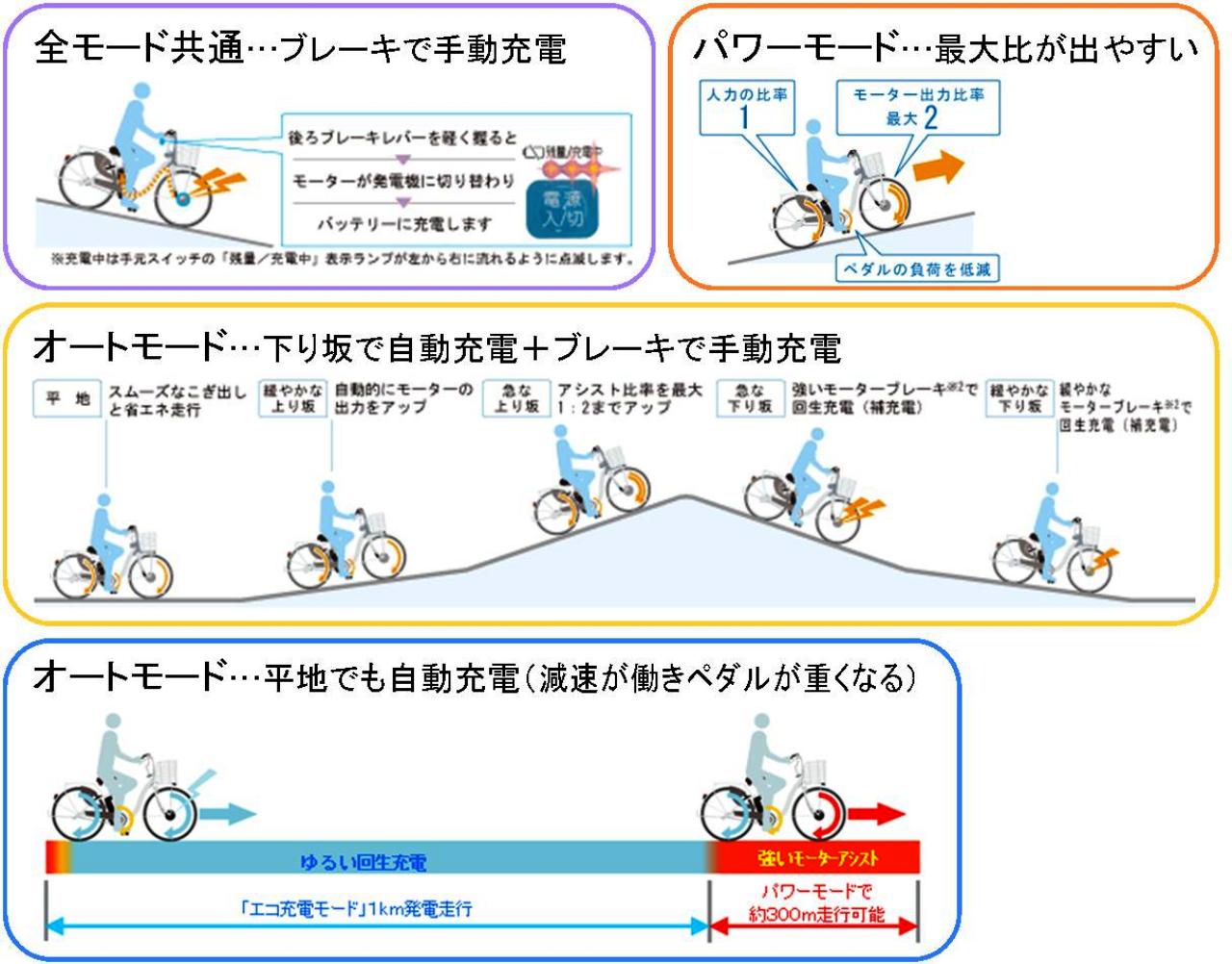

サンヨー製ユニットの走行モードの傾向

基本はオートモードで使用する事を前提に設計されている。

ブレーキ時に充電は全車種共通で、オートモード時は下り坂惰性走行時にも自動充電。

パワーモードを使うと1:2近くのアシスト比を発動させやすくなる。

エコ充電モードは基本的に非常発電用。アシストを削減しペダルが重くなる事で発電。

ペダルの重くなる度合いは、オートモードで弱ブレーキを掛けながら漕ぐよりは軽い。

最大値は1:2近いが、急坂など仕様上の都合でパワーに制限が掛かる場合がある。

アシスト力の差の詳細

実際のアシストは「1:2」じゃない!

よく広告や紹介で「新基準対応でアシスト比1:2」等と言った表記を見かけるが、

実は殆どの車種が実際には1:2も出ていない。

よく文章を見ると「法律上の最大値が1:2になりました」と言う意味で書いているだけで、

「実際にこの車種がアシスト比1:2まで出てます」とは一言も書いていない点に注意。

よく読むと端っこに小さく

注:アシスト1:2は最大値であり、「本製品のアシスト比を示すものではありません」

等と書かれていたりする。

法律上の上限値は1:2でも、各車種の実際の設定値は1:1.2位の場合が殆ど。

法定上のアシスト比上限

まず、法律上の上限の値に関しての表を掲載する。

あくまで法律上の上限値を示しただけであり、各車種の実際の値では無いので注意。

数字は「人力+電動=出力合計100%とした時にそれぞれが何%の割合になるか」の値。

◆新基準の法律上の上限値

| 時速→ |

10km/m以下の間 |

11km/m |

12km/h |

13km/m |

14km/m |

15km/h |

16km/m |

| 人力:電動(比) |

1:2 |

1:1.86 |

1:1.7 |

1:1.56 |

1:1.44 |

1:1.27 |

1:1.12 |

| 人力:電動(%) |

33:67 |

35:65 |

37:63 |

39:61 |

41:59 |

44:56 |

47:53 |

| 時速→ |

17km/m |

18km/m |

19km/m |

20km/h |

21km/m |

22km/m |

23km/m |

24km/m |

| 人力:電動(比) |

1:1 |

1:0.85 |

1:0.72 |

1:0.56 |

1:0.43 |

1:0.28 |

1:0.15 |

1:0 |

| 人力:電動(%) |

50:50 |

54:46 |

58:42 |

64:36 |

70:30 |

78:22 |

87:13 |

100:0 |

※新基準では時速10km/h迄は最大で33:67(1:2)までのアシストが認められる。

(実際の電動アシスト自転車が1:2出している訳ではない点に注意)

※時速10km/h以上からは、速度が上がるほど電動の割合が減り、人力の負担は増えていく。

※時速24km/hで電動のアシスト比率はゼロにしなくてはならない。

◆旧基準の法律上の上限値

| 時速→ |

10km/m以下の間 |

11km/m |

12km/h |

13km/m |

14km/m |

15km/h |

16km/m |

| 人力:電動(比) |

1:1 |

1:1 |

1:1 |

1:1 |

1:1 |

1:1 |

1:0.89 |

| 人力:電動(%) |

50:50 |

50:50 |

50:50 |

50:50 |

50:50 |

50:50 |

53:47 |

| 時速→ |

17km/m |

18km/m |

19km/m |

20km/h |

21km/m |

22km/m |

23km/m |

24km/m |

| 人力:電動(比) |

1:0.79 |

1:0.67 |

1:0.56 |

1:0.44 |

1:0.56 |

1:0.21 |

1:0.11 |

1:0 |

| 人力:電動(%) |

56:44 |

60:40 |

64:36 |

69:31 |

75:25 |

82:18 |

90:10 |

100:0 |

※旧基準では時速15km/h以下までずっと50:50(1:1)が上限、そこから漸減して24km/hでゼロになる。

(実際の電動アシスト自転車が1:1出している訳ではない点に注意)

実際の車体が出しているアシスト比

アシスト比率の具体的数値が分かる数少ない例として、

自転車産業振興協会の2005年レポートに「

アシスト比率の調査結果」が載っている。

如何せん事例としては機種が古すぎるが、

大まかなイメージが分かる例として下記に引用しておく。

上記の

「◆旧基準の法律上の上限値」と比べて見てもらいたい。

なお、下記の勾配2度及び4度の例は、ともに強モード(強モードが無い機種は標準モード)で計測。

◆勾配2度でのアシスト比率(2005年度旧基準車)

| 車種↓ 時速→ |

5km/h |

10km/h |

12km/h |

15km/h |

20km/h |

24km/m

以上の速度 |

| エナクルSN(旧エネループバイク) |

1:0.71 |

1:0.74 |

1:0.72 |

0 |

0 |

0 |

| New PAS リチウム(旧パスリチウム) |

1:0.48 |

1:0.53 |

1:0.64 |

1:0.17 |

0 |

0 |

| New PAS(ニッケル水素版パス) |

1:0.64 |

1:0.76 |

1:0.72 |

1:0.16 |

0 |

0 |

| リチウムデラックスビビ(旧リチウムビビ) |

1:0.59 |

1:0.59 |

1:0.46 |

0 |

0 |

0 |

| Will ELECTRIC BIKE(旧オフタイム) |

1:0.65 |

1:0.13 |

1:0.13 |

0 |

0 |

0 |

◆勾配4度でのアシスト比率(2005年度旧基準車)

| 車種↓ 時速→ |

5km/h |

10km/h |

12km/h |

15km/h |

20km/h |

24km/m

以上の速度 |

| エナクルSN(旧エネループバイク) |

1:0.88 |

1:0.88 |

1:0.88 |

0 |

0 |

0 |

| New PAS リチウム(旧パスリチウム) |

1:0.83 |

1:0.84 |

1:0.83 |

1:0.23 |

0 |

0 |

| New PAS(ニッケル水素版パス) |

1:0.72 |

1:0.74 |

1:0.64 |

1:0.07 |

0 |

0 |

| リチウムデラックスビビ(旧リチウムビビ) |

1:0.58 |

1:0.66 |

1:0.58 |

0 |

0 |

0 |

| Will ELECTRIC BIKE(旧オフタイム) |

1:0.59 |

1:0.63 |

1:0.52 |

0 |

0 |

0 |

◆走行モード別のアシスト比の変化

| 走行モード |

アシスト比の差の例 |

| 強モード |

「1:0.6」~「1:0.9」 |

| 標準モード |

「1:0.5」~「1:0.7」 |

| エコモード |

「1:0.2」~「1:0.4」 |

※数値はあくまでイメージの一例。「エコは強モードの5割」といった形となる。

◆まとめ

- 上記の表の様に、「アシスト比率が最大1:1」の旧基準時代でも、

実際のアシスト比率は多くが1:0.7程度で、法律上限の1:1には到底届いていない。

- 法定上は時速24km/hでアシストがゼロになるのだが、

実際は時速15km/h~20km/h辺りで実質的なアシストは殆どゼロになっている。

つまり宣伝文句の「24km/hまでアシスト」や「新基準は1:2」というのは言葉のマジックであり、

嘘は言ってないが本当の実車の内容とは違う事を言っているので注意。

- 上記の例から、アシスト比率には機種による差がかなりある事が分かる。

メーカーが変わるとアシスト比が変わるだけでなく、同じメーカー内でも車種によって違う。

「新基準は1:2らしいから、どのメーカーもアシストは同じなのかな」と勘違いしないように注意。

- 上記の例で、坂道の勾配が変わる等、負荷具合によってもアシスト比率は変化すると分かる。

特に他との違いが顕著なのは軽量な小径車のWill(現オフタイム)の変化。

他の車種は勾配2度の時よりも、勾配4度と急傾斜な方がアシスト比も高くなっているが、

Will(現オフタイム)の場合は、傾斜の少ない時は車重の軽さから負荷が少なく、

勾配が急な時に比べてアシスト比の減少度合いが激しい。

アシスト比が数値化されない理由

仮に最大アシスト比が1:2と設定されたモデルでも、常に1:2の出力が出せる訳では無い。

負荷が少ないとアシスト比が下がる等、実際にはフルパワーを出す事態は稀。

よって、

消費者保護法上の不当表示に抵触する可能性を避ける為には、

メーカーから公式に「このモデルのアシスト比は1:2」等と

具体的数値で明言する事ができない

と言った事情がある模様。この為、電動アシスト自転車の場合、

各車種のアシスト比率の具体的数値は非公開となっている。

消費者保護の筈なのに消費者に正確な情報が伝わらないのはもどかしいが、現状はそうなっている。

これはかなり特殊な世界であり、例えばオートバイや自動車ならば、

「最高出力:112馬力」等と、パワーを表す目安の指標が公開されるのが普通。

ところが、電動アシスト自転車の場合はそういった具体的数値を知る事ができない。

隠している訳ではなく、前述の不当表記問題等の理由により「やりたくてもできない」状態に近いと思われる。

これに対する一つの方策として、ヤマハやブリヂストンは、アシスト比率の具体的数値の明言は避けつつも、

「アシストレベル★★★」等と、単位の曖昧な目安としての大まかな表現で示している。

ここから、正確な比率は分からなくても、相対的な機種毎のアシストの強弱の違いは類推できる仕組み。

一方、パナソニックはアシスト比率は完全にマスクデータで、各モデル毎のアシスト比の違いを一切明記しない。

この様に、消費者の立場からアシスト比率を知る事は極めて困難な現状がある。

アシスト力を決める制御装置の違い

アシストレベルが高い機種は、制御ユニットに下位機種よりも高級品が使われている。

◆各モデル毎の部品の違い

| モデル名 |

アシスト力 |

型番 |

モーター型番 |

コントロールユニット型番 |

| 2010リチウムLスーパー |

★★★★★★(6) |

PV26LL |

X45-81890(10,920円) |

X68-86500(18,690円) |

| 2010PAS GEAR |

★★★★★★(6) |

PV26B |

X45-81890(10,920円) |

X69-86500(18,669円) |

| 2010PASリチウムL |

★★★★(4) |

PZ26NM |

X21-81890-04(10,800円) |

X67-86500-10(9,030円) |

| 2010PASリチウムM |

★★★★(4) |

PZ26LM |

X21-81890-04(10,800円) |

X67-86500-10(9,030円) |

| 2010PASリチウムS |

★★★(3) |

PZ26LS |

X21-81890-04(10,080円) |

X65-86500-10(7,770円) |

| 2010ブレイスL |

★★★(3) |

PV26SLL |

X45-81890(10,920円) |

X63-86200-10(27,615円) |

| 2010ブレイス |

★★★(3) |

PV26S |

X45-81890(10,920円) |

X63-86200-10(27,615円) |

上記ヤマハ部品検索サイトの検索結果から、各モデルに使われているパーツを調べた表。

リチウムS、M、Lには型番の同じモーターが使われていて、

リチウムMとLには同じコントロールユニットが使われていると分かる。

この事と上記「アシストレベル」の結果と照らし合わせるとアシスト力は、

「リチウムLスーパー>リチウムL≒リチウムM>リチウムS≒ブレイス≒ブレイスL」

となり、アシストレベルの★表記が高い機種は、使用パーツも高額品である事が分かる。

つまり、下位モデルは制御装置が別物という理由で、上位モデルよりアシスト力が低い。

下位モデルに大容量バッテリーを搭載しても、上位モデルと同じアシスト力にはならない。

購入時の車種選択には、この点にも留意する必要がある。

駆動系の強化とアシスト比の関係

◆高耐久ハブが必要な理由

アシスト強化タイプの条件として、制御ユニット以外にも駆動系の強化が必要。

車体中央にモーター搭載の構造の場合、アシスト比を高めるとチェーンや内装ハブの負荷が増える。

電動アシスト自転車登場以前から使われている自転車用のチェーンやハブやギア等の部品は、

人間の脚力程度を想定して設計されているので、電動モーターも加わった巨大なトルクが掛かると、

長時間使用した時の磨耗が激しくなったり、最悪は内装ハブの故障が起こるリスクがある。

アシスト比を高めるには、普通自転車用の従来部品をそのまま流用するのをやめて、

電動の大トルクを想定に入れて設計された、

専用設計の高耐久ハブ・チェーン・ギア等が必要になる。

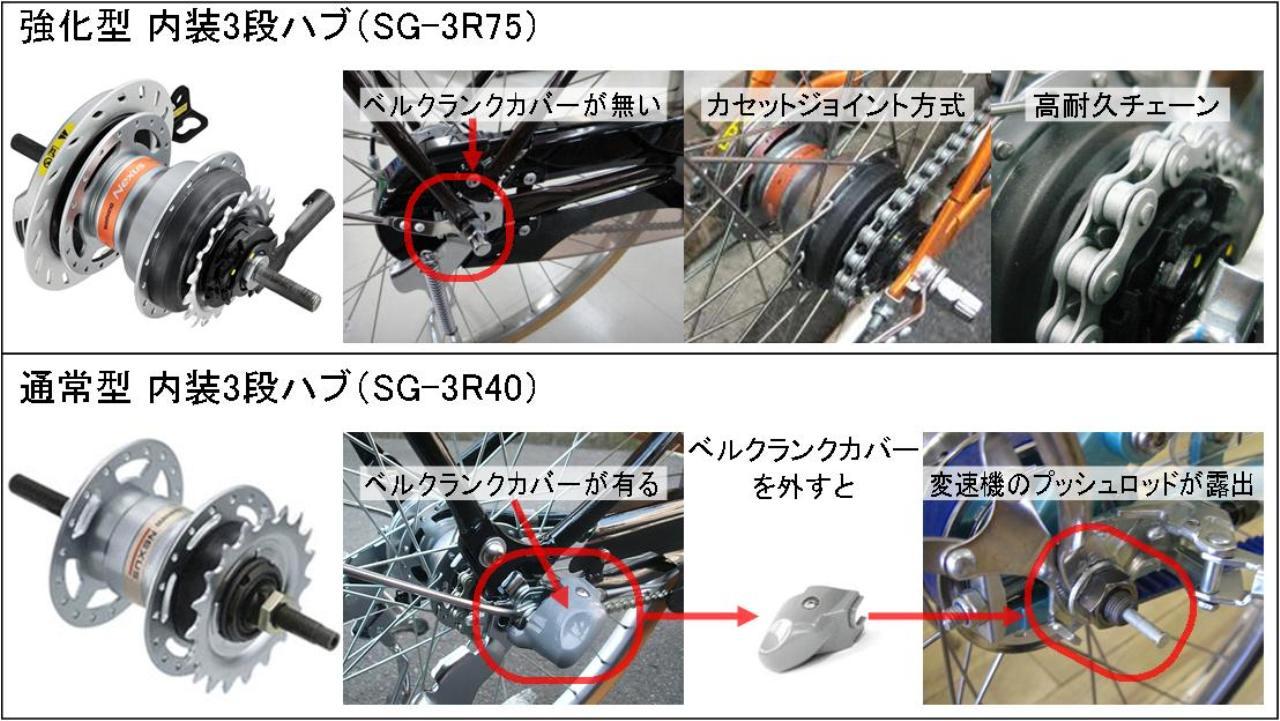

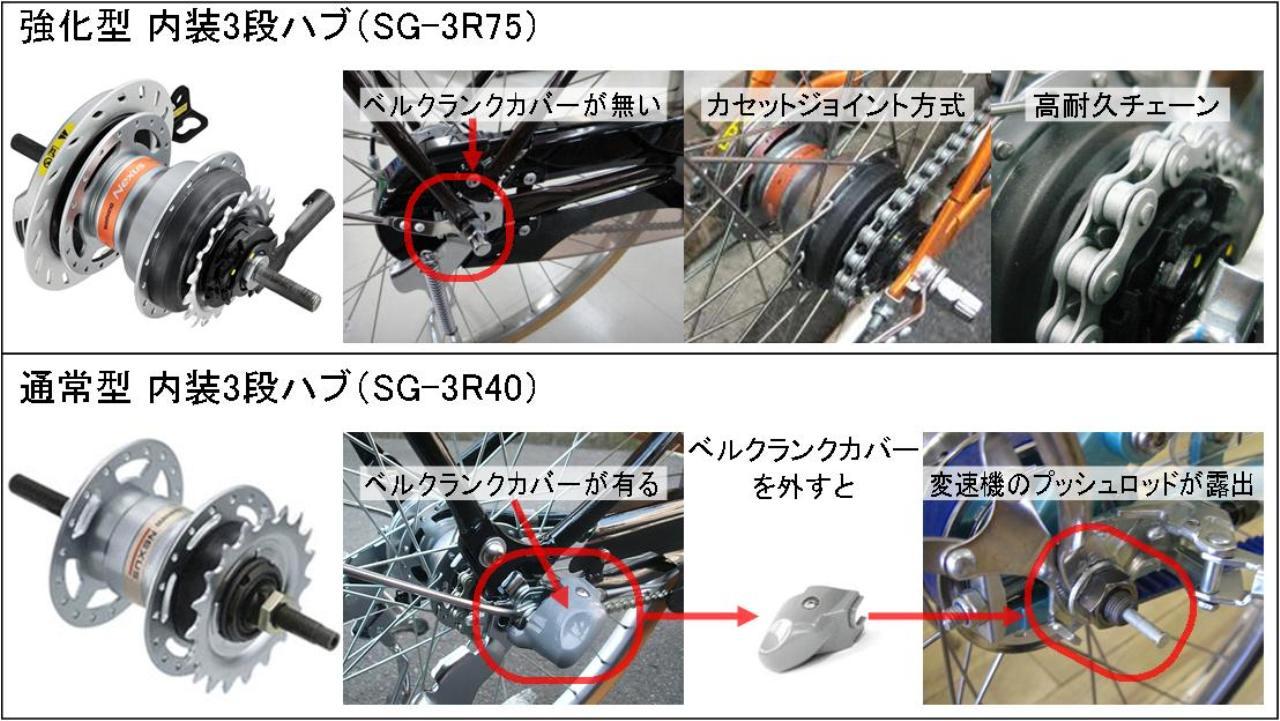

そこで、パナソニック・ヤマハ・ブリヂストンの上位モデルは、高耐久型内装3段ハブ(SG-3R75)を搭載。

新設計の耐久性を重視した強化ハブとなっている。

アシスト比の低い下位モデルは、普通の自転車にも使われている内装3段ハブ(SG-3R40)を、

電動でもそのまま使っている。これだと耐久性に不安が残るのでアシストを上げられない。

各タイプ別のアシスト比の傾向

◆下位モデルは上位モデルよりアシスト力が弱い

パナソニック・ヤマハ・ブリヂストン製の車種は全てモーターが車体中央に有る。

★×6の上位モデルの高耐久型ハブ搭載型は、アシスト比率最大値を1:2近くまで高めている。

高耐久ハブ以外のモデルは、アシスト比を1:1.2~1.4位に抑えていると推定される。

駆動系の耐久性の問題だけでなく、パワーと航続距離は反比例する関係にあり、

日常使用では高いアシスト比よりも航続距離の方が大事なケースが多い点も理由となる。

急坂さえ無ければ旧基準アシスト比率でも十分乗り切れる場合も多く、

徒にパワーを求めるよりも適切なパワーで長時間走れる方が実用的であり、

その意味で全ての車種が1:2に近いパワーを持つ必要は無いとも言える。

特にバッテリー容量が少ない車種は、例えば2.9Ahモデルはパワーモードでたった11kmしか走れない。

これ以上アシスト比率を上げると、もはや自転車として実用レベルの航続距離を保てなくなる。

つまりどの道、バッテリー容量が少ないと、アシスト比率も低くなるのは必然の事情となる。

◆ママチャリタイプはアシスト力が強め

アシストレベルが高いのは、業務用高耐久型タイプや、ママチャリ型の上位機種に多い。

ママチャリ型の上位機種のアシスト比率が高いのは、内装3段の幅の狭いギア比で強烈な急坂に対抗する為や、

筋力の低い年配の人や女性の使用も想定している為と思われる。

◆スポーツモデルはママチャリタイプよりアシスト力が弱い

逆にスポーツタイプは比較的低めのアシストレベルになっている。

「スポーツモデル購入者には比較的脚力のある人が多く、脚力があるとモーター出力も比例して高くなる」

「現時点では高耐久型内装3段ハブに相当する高負荷対応設計の多段変速が存在しない」

「内装8段や外装8段の広いギア比なら、アシストだけに頼らなくても急坂にもある程度対応できる」

「健康維持目的の長距離通勤など、低速パワーよりも航続距離が重視される用途に使われる機会が多い」

等が主な要因と思われる。

スポーツタイプの車体性能(主にギア比とホイール性能)の高さもあり時速24km/hにはすぐ達してしまうので、

「坂道と発進でのアシストだけ必要で、後はある程度自分で漕ぐから

航続距離が一番欲しい」という要望が増えやすい。

補足:アシスト比率の計算式

- 「アシスト比率」は、例えば新基準で時速10km/h以下だと「人力【1】:電力【2】」等の様に表す。

- この「アシスト比率」を、「実際には人間が何%負担して、電力が何%負担しているのか?」と言う形で、

分かりやすく表現する為に、「アシスト補助率」の形で表現する事がある。

「アシスト比率」が「人力【1】:電力【2】」

≒「アシスト補助率」は「人力【33%】:電力【67%】」

- 上記の2つは同じ内容であり、表現方法が異なるだけである。後者はを表している。

◆アシスト補助率とアシスト比率の算出式

【1】「アシスト補助率」=2-(時速-10)÷7

※ただし時速10km/hまでは常に1:2で固定

【2】「アシスト比率」=「アシスト補助率」÷(補助率+1)×100(%)

最終更新:2013年07月23日 07:18