小径車・スポーツタイプ

■スペック・価格早見表

| メーカー |

車種名 |

定価 |

実売(最安値) |

電池容量 |

電池種類 |

航続距離(メーカー公称値) |

| ブリヂストン |

リアルストリームmini |

10万8800円 |

約9万2千円~ |

4.3Ah |

長寿命リチウム |

強16km、標準19km、エコ23km |

| ヤマハ |

パスCITY-X |

10万6800円 |

約9万1千円~ |

4.3Ah |

長寿命リチウム |

強16km、標準19km、エコ23km |

| パナソニック |

リトルビー |

10万9000円 |

約9万3千円~ |

5.0Ah |

リチウム電池 |

強21km、オート24km、エコ37km |

| ルイガノ |

LGS-MVE |

11万9700円 |

約10万8千円~ |

2.5Ah |

リチウム電池 |

強9km、標準13km、エコ21km |

※実売価格は通販最安値価格より。

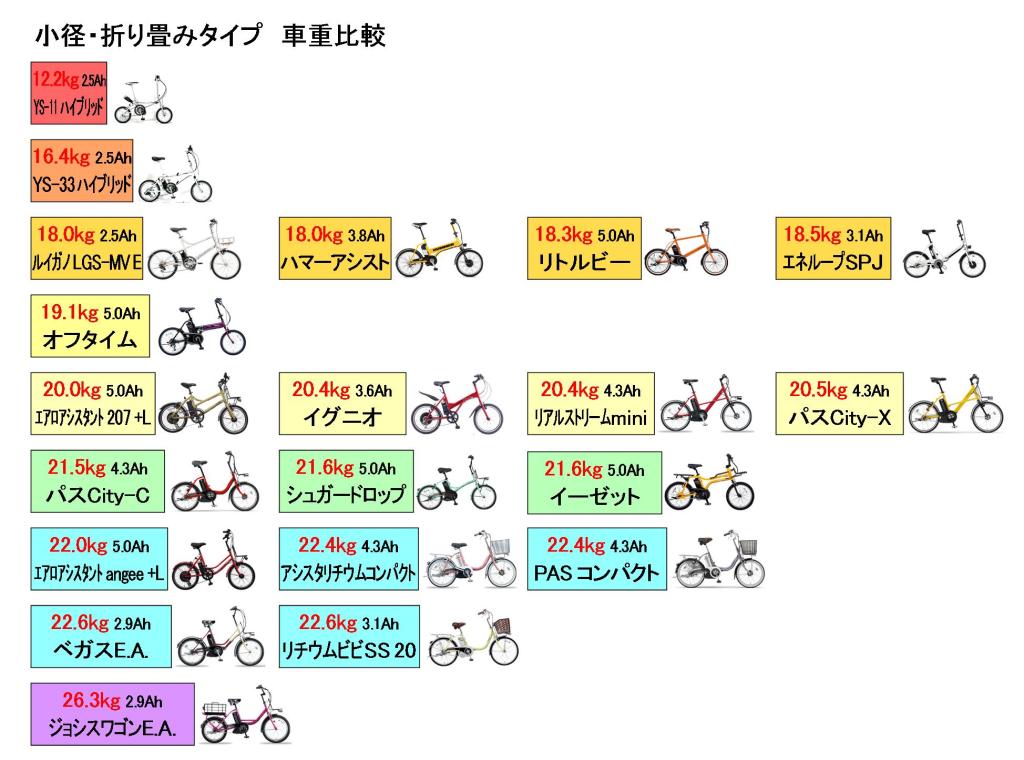

実用性だけでなく走行性能も重視

大径スリックタイヤを履いたり、

キャリア等を装備せず車体を軽量化したり、

外装変速である程度人力で走行する事を重視したり、

各車毎にコンセプトやアプローチが異なる。

※小径のメリットとデメリットは、「

小径タイプの長所/短所」の項目を参照。

◆リアルストリームmini《4.3Ah》(ブリヂストン)

| 型 番 |

RS2M41 |

| 価 格 |

10万8800円(実売約9万2千円~) |

| 電池容量 |

4.3Ah(25.2V)超寿命リチウム※定格4.05Ah |

| 航続距離 |

強16km、標準19km、エコ23km |

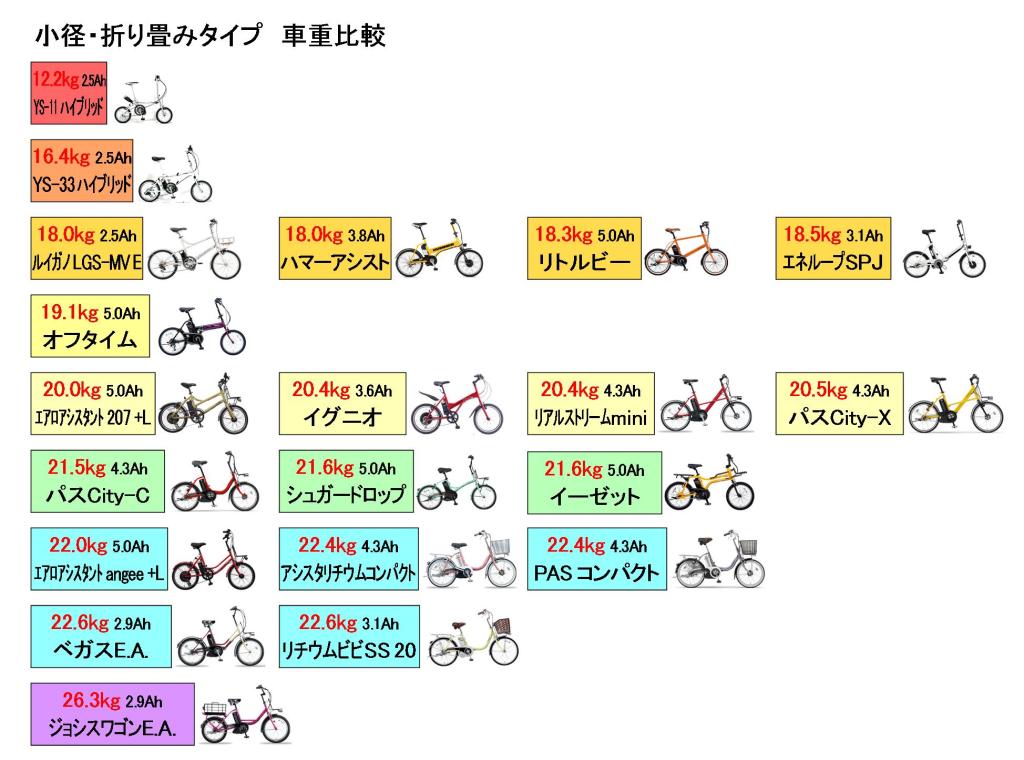

| 重 量 |

20.5kg |

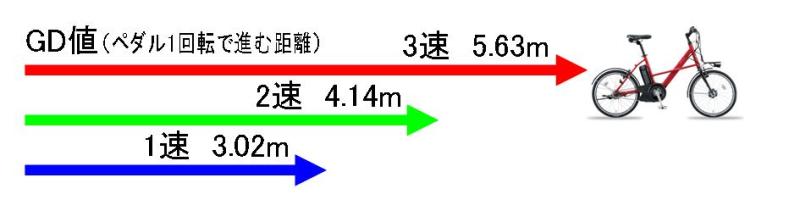

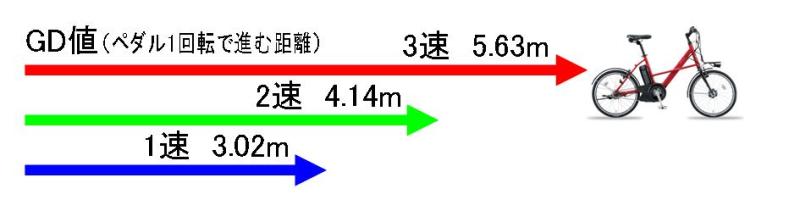

| GD値 |

3速時GD値:5.6m、60rpm時:20.3km/h

24km/h到達時:ペダル毎分71.1回転 |

| スプロケ |

41×16T(内装3段:SG-3R40) |

| サイズ |

全長157.5cm、軸間距離105cm、全幅52cm |

| サドル高 |

78.5~92cm |

| 適応身長 |

146cm~ |

■主要装備

■主要装備

| 特殊 |

アシストレベル★×3、SPEC3、速度&残量表示パネル |

| 電装 |

砲弾型1W白色LED、リア反射板 |

| 車体 |

ワイヤー内蔵クロスミキスト型アルミフレーム

セミフラットバーハンドル |

| 車輪 |

WO規格20×1+3/8インチ(直径51.4cm×幅37mm)センタースリックタイヤ

アルミ製リム(黒塗装&サイド切削加工)、鉄スポーク |

| 制動 |

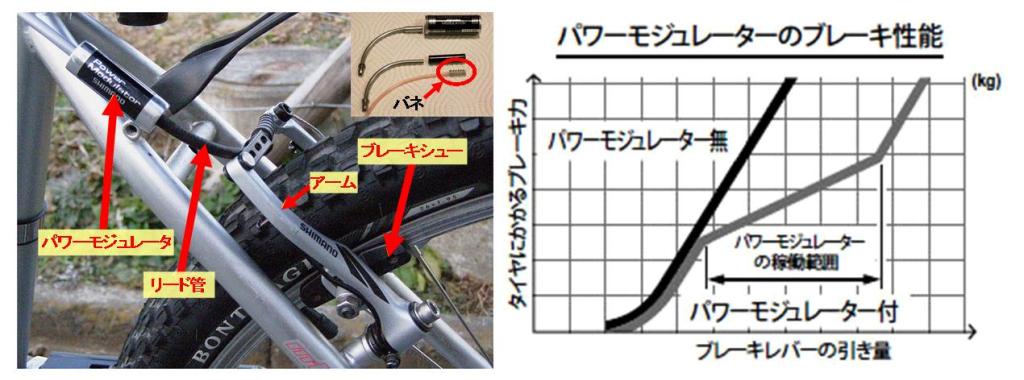

前輪:モジュレーター付きVブレーキ(シマノ ACERA BR-M422)、

後輪:ローラーブレーキ(InterM) |

| 積載 |

鉄製フロントキャリア、片足スタンド、BSロックⅢ |

| 装備 |

スポーティエストラマークッションサドル |

■特徴

▼特徴

最大の特徴は

GD値が20インチ車の中もトップクラスで、

ひと漕ぎで多く進む性能を持ち、

前輪Vブレーキを採用して、

高い制動力を持っている事。

小径タイプの中では、

特に走りを重視したパーツ選択が特徴。

小径車の発進停止がキビキビすると言う特徴と併せると、発進/停止が多い都心部での通勤通学にも向く。

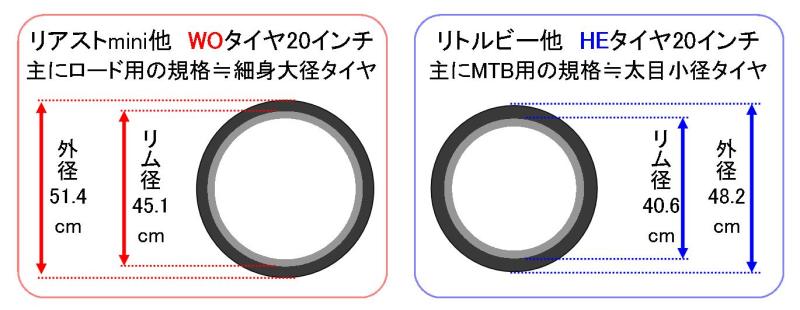

▼タイヤ

▼タイヤ

GD値の高さの理由は、

タイヤの直径が大きい事。

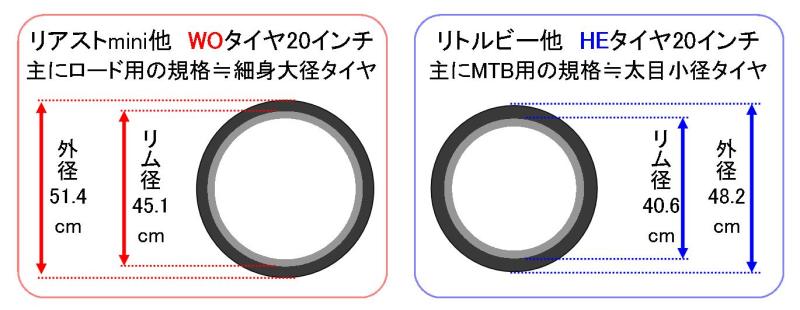

同じ20インチなのに他より直径が大きい理由は、

タイヤの規格が異なる為。

他の小径車の「20インチ」タイヤは、主にMTB用に使われる「

HE規格」で、リム(ホイール)直径は

406mm。

リアルストリームminiは、主にロードバイクやシティサイクルで使われる「

WO規格」で、リム直径は

451mmとなる。

WO規格20インチタイヤは、HE規格での約

22インチに相当する。

つまり、同じ「20インチ」と表記していても、リアルストリームminiは他より大きなタイヤを履いている事になる。

26インチとの差も、リアスプロケを16Tに小型化して相殺するので、

26インチママチャリタイプよりも

GD値が高い。

▼タイヤ

▼タイヤ

更に

タイヤ幅が細くセミスリックタイプなので舗装路での走行抵抗が少ない。

普通はタイヤが細くなる(≒タイヤ空気圧が高圧化)と、衝撃吸収性が落ちるのが一般的だが、

小径車の世界では、

スポークの短さが既にギリギリなので、小径だと衝撃吸収性が著しく低下する。

サス付きの18インチタイヤよりも、サス無しの22インチタイヤの方が乗り心地は良い事もある程。

よって、大径ホイール化で衝撃吸収性を相殺すると、実際の乗り心地は「細身+大径」≒「太目+小径」となる。

乗り心地の低下を抑えつつ、細身タイヤで転がり抵抗を減らして、高速走行向けの性能になる。

▼タイヤ

▼タイヤ

ただ、細身である事には変わり無いので、尖った石等の多い

悪路は苦手。

河川敷や山の麓のちょっと荒い

砂利道等はできれば遠慮したくなる細さ。

また、また451mmサイズの20インチタイヤは、406mmの20インチに比べるとかなり

マイナーなサイズなので、

店頭にあまり置いていない事が多かったり、種類が少なくてタイヤ交換の選択肢が限られたりする。

▼ブレーキ

自転車の制動力に関しては、後輪ブレーキの仕事は少なく、

前輪ブレーキが制動力の大部分を占める。

リアルストリームminiは制動力に大きく関わる前輪ブレーキに

Vブレーキを採用。

他の小径タイプがキャリパーブレーキを使っているのに比べると、制動力がかなり大きい。

ブレーキシューの当たるリム側面も、レコード盤の様な微細な溝を施した「サイドウォールマシンドリム」で、

リムを切削加工して小径リムの繋ぎ目に出易い凹凸を無くして最適な摩擦を得られる。

▼ブレーキ

▼ブレーキ

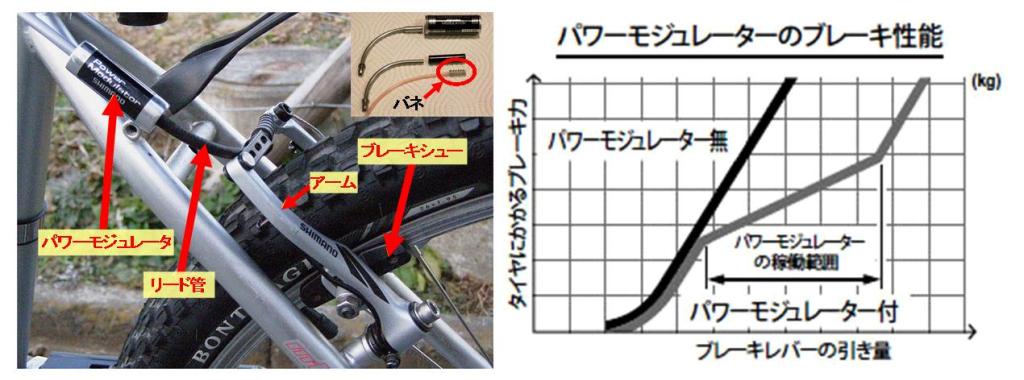

Vブレーキはちょっと強く握り過ぎるとタイヤがロックする程に強力に効くので、

ホイールベースの短い小径車で急な前ブレーキをかけると、前につんのめり易いのでやや注意が必要。

そこでブレーキレバーの引き量をマイルドに調整する「

パワーモジュレーター」が付いている。

このパワーモジュレーターは、一番初動のガツンと効き過ぎる箇所はそれ程軽減せず、

その後の中間の効き具合だけ鈍らせるとして、好まないので外すという人も居て、好みが分かれる。

▼乗車姿勢

▼乗車姿勢

乗車ポジションは、フラットバーハンドルでサドルより少し高い位の位置に来る。

前傾姿勢を取り易いが、逆に

アップライトなポジションは取り難い。

とは言え小径なのでハンドル位置が近く、26インチスポーツ車ほど強い前傾にはならない。

サドルも、エストラマー(ゴム製サス)付きのコンフォートタイプ。

▼デザイン

フレームは

ブリヂストンモールトンや

トランジットを開発した

デザイナーや設計者が関わり、

太いメインフレームに細い2本のストレートパイプが交差する凝ったデザインの

クロスミキストフレームを採用。

▼デザイン&名称変更

前年度までは

「マリポーサE.A.」という名称で「リラクシーバイク」と言うカテゴライズがされていたが、

今モデルからは

「リアルストリームmini」と名称が変わり、スポーツバイクのカテゴリになった。

ボディカラーも前年度はチェーンカバーがボディ同色で、女性もターゲットにした鮮やかなイメージだったのに対し、

今年度はチェーンカバーとフロントフォークをブラックに変更し、男性向けの精悍なイメージに演出が変わった。

◆パスCITY-X《4.3Ah》(ヤマハ)

| 型 番 |

PZ20CX |

| 価 格 |

10万6800円(実売約9万1千円~) |

| 電池容量 |

4.3Ah(25.2V)超寿命リチウム※定格4.05Ah |

| 航続距離 |

強16km、標準19km、エコ23km |

| 重 量 |

20.5kg |

| GD値 |

3速時GD値:5.6m、60rpm時:20.3km/h

24km/h到達時:ペダル毎分71.1回転 |

| スプロケ |

41×16T(内装3段:SG-3R40) |

| サイズ |

全長157cm、軸間距離104.5cm、全幅52cm |

| サドル高 |

77.5~91.5cm |

| 適応身長 |

150cm~ |

■主要装備

■主要装備

| 特殊 |

アシストレベル★×3、SPEC3、速度&残量表示パネル |

| 電装 |

メッキ砲弾型1W白色LED、リア反射板 |

| 車体 |

ワイヤー内蔵クロスミキスト型アルミフレーム

アルミ製セミストレートハンドル |

| 車輪 |

WO規格20×1+3/8インチ(直径51.4cm×幅37mm)センタースリックタイヤ

アルミ製リム(黒塗装&サイド切削加工)、鉄スポーク |

| 制動 |

前輪:モジュレーター付きVブレーキ(シマノ ACERA BR-M422)、

後輪:ローラーブレーキ(InterM) |

| 積載 |

鉄製フロントキャリア、片足スタンド、1キー2ロック |

| 装備 |

スポーティエストラマークッションサドル |

■特徴

▼特徴

ブリヂストンのリアルストリームminiのOEMなので

性能も同等。

やはり

大径細身スリックタイヤとVブレーキで、

足回りとGD値の高さにこだわりが見られるのが特徴。

▼ブルホーン化限定車

自転車雑誌「BICYCLE NAVI」誌とショップのコラボで

ブルホーン仕様の限定車が作られた事もある。

なお、全くの偶然だがイエローカラーは2011年の純正カラーにも採用された。

◆リトルビー《5.0Ah》(パナソニック)

| 型 番 |

BE-ENHB032 |

| 価 格 |

10万9000円(実売約9万3千円~) |

| 電池容量 |

5.0Ah(26.0V)リチウム電池 |

| 航続距離 |

強21km、標準24km、エコ37km |

| 重 量 |

18.3kg |

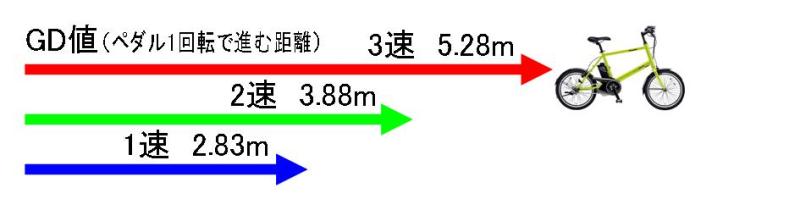

| GD値 |

3速時GD値:5.3m、60rpm時:19.0km/h

24km/h到達時:ペダル毎分75.8回転 |

| スプロケ |

41×16T(内装3段:SG-3R40) |

| サイズ |

全長158.5cm、軸間距離106.8cm、全幅57.5cm |

| サドル高 |

80.5~94cm |

| 適応身長 |

147cm~ |

■主要装備

■主要装備

| 特殊 |

バックライト搭載スイッチ |

| 電装 |

LEDスポーツバッテリーライト(本体バッテリー給電)、リア反射板 |

| 車体 |

ワイヤー内蔵ダイヤモンド型アルミフレーム、フラットバーハンドル |

| 車輪 |

HE規格20×1.75インチ(直径48.2cm×幅44mm)タイヤ(ChengSing製、黒or飴色サイド)

アルミ製リム(黒塗装&サイド切削加工)、鉄スポーク |

| 制動 |

前輪:Wピボットキャリパーブレーキ

後輪:Vブレーキ(シマノ ACERA BR-M422) |

| 積載 |

片足スタンド、1キー2ロックワイヤー錠 |

| 装備 |

ソフトクッションサドル |

■特徴

▼特徴

パナソニックの小径スポーツモデル。ダイヤモンドフレームがミニベロスポーツらしい外観。

最大の特徴は

5.0Ahのバッテリー容量に比して

18.3kgとかなり軽量な事。

電動アシスト車全体の中でもトップクラスの軽さな上に、

他の軽量タイプはバッテリー

容量が少なかったり

ニッケル水素電池だったりするので、

まともな航続距離を期待できるリチウム電池モデルとしては、最軽量クラスと言える。

▼軽量さ

▼軽量さ

車重10kg台クラスになると、僅か数kgの重量差でも

加速性能や取り回しの良さに影響する。

軽量さは、体感で発進のアシストをワンランク上げた様な効果が出る。

更に小径タイヤによる漕ぎ出しの軽さと、アシストもママチャリタイプに近い味付けで発進トルクが太めで、

ハリヤたち

スポーツタイプと比べても漕ぎ出しが軽い。

内装変速なのもあって、信号等で頻繁にストップ&ゴーを繰り返す街中での走行に最適。

▼足周り

前輪は一般的な

ダブルピボットキャリパーブレーキで、

適度に太めのHEタイヤを履く。

同じ小径スポーツモデルのリアルストリームminiやCITY-Xが妙にマニアックな足回りなのに比べると、

GD値や制動力ではやや劣るが、

クセが無く汎用性重視のスタンダードな構成。

タイヤがMTB等でも使われるHE規格(低圧でもタイヤが外れにくく

太目のタイプ)なので、

歩道の段差(

空気圧が少ないと

リム打ちパンクするので危険)も、細身タイヤに比べれば乗り越えやすい。

また尖った石の混じった

砂利道等の、多少荒れた未舗装路程度なら通り抜けられる。

▼ポジション

フレームサイズ

▼ポジション

フレームサイズが割と大柄で、ホイールベースも比較的長い。

「

ハンドルポスト付け根~

サドルシートポスト付け根間」の距離は、実は

ハリヤと殆ど同じサイズ。

そしてサドルとハンドルがほぼ同じ高さ位にくるので前傾して上体の力をペダリングに使える。

またトップチューブとダウンチューブの間が離れているので、フレームの捩れ剛性が高い。

総じて

スポーツ色の強い乗車姿勢が取れる。

反面、トップチューブが高い位置にあるので、足を高く上げられない年配の方やスカードでの乗降は難しい。

実際跨ってみると結構サイズ感があるし、ハリヤ並に前傾する

攻めのポジションなので、

お洒落な外見を気に入った女性が、リラックスして乗るカワイイ系バイクと思って買うと少々驚くかも知れない。

▼デザイン

▼デザイン

今までありそうで無かった、正統派のミニベロスポーツと言った感じのダイヤモンド型フレーム。

2011年度は、ボディカラーによってはサドルとグリップとタイヤサイドをブラウン系で統一。

▼ブルホーン化

▼ブルホーン化

スポーティな外見ゆえかショップ独自で

ブルホーン仕様の限定車が作られた事もある。

ハンドル・サドル・タイヤを交換する等のカスタムベース車的な魅力もある。

▼ライト

▼ライト

リアルストリームminiやパスCITY-Xと違い、

ライトは本体バッテリーから直接給電されるタイプ。

ライトの乾電池切れを気にせず使えるのは日常での使い勝手が良い。

反面、もしライト根元のコードが経年劣化で切れたりすると、メーカー修理となり直るのに時間が掛かる。

主要な配線はメインフレームパイプ内に通すので耐久性は高いが、

ハンドル根元の

ライト本体とコードが繋がる付け根の部分が折れ曲がりやすいので注意。

▼バッテリー容量

▼バッテリー容量

初期装備で5Ah搭載で

航続距離が長いのも利点。

ただしパナソニックの

バッテリー搭載形式の関係上、5.0Ahを越える大容量は搭載できない。

その点は、初期装備が4.3Ahしか無いが8Ahまで拡張できるリアルストリームminiやCITY-Xとは対照的。

ただ街乗りや近距離移動メインの小径車としては、初期装備で5Ahは十分と言える。

パナソニックは

エコモードがかなりアシストを抑えた

距離水増し節電重視の設定。

普段使う時はパワーモードとエコモードのパワー差が大きいのでパワーモード優先、

残量少ない時はエコモード、等の使い分けを。

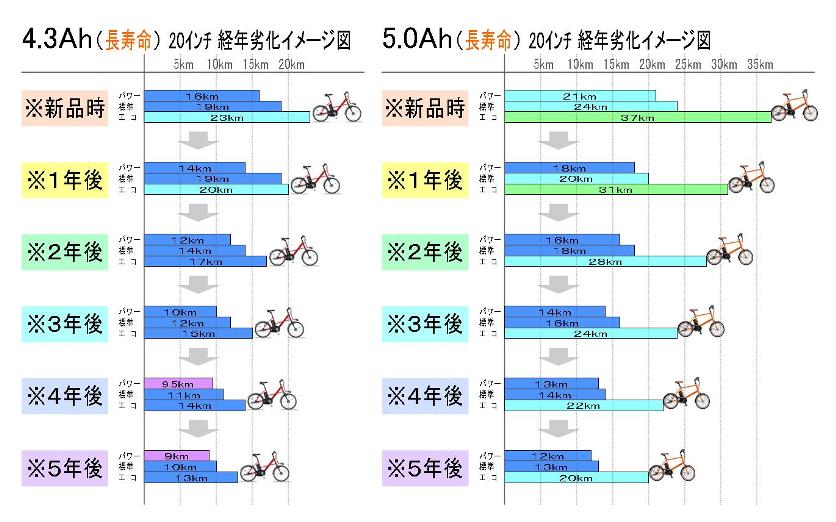

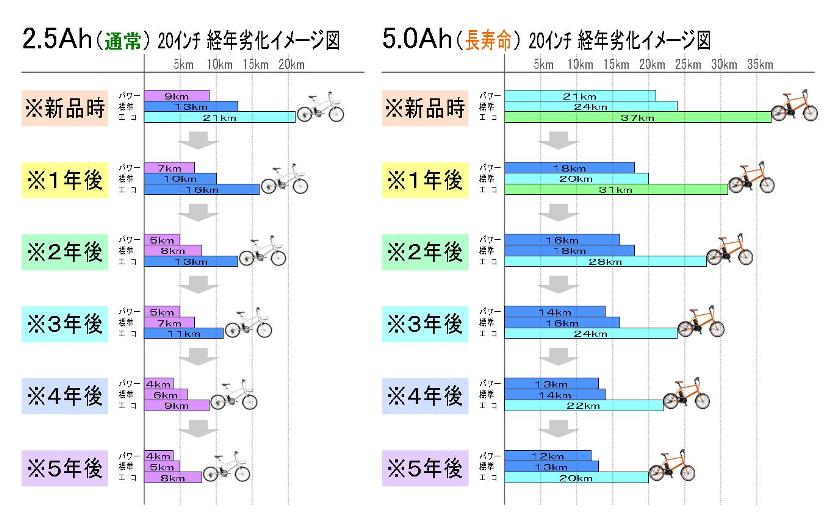

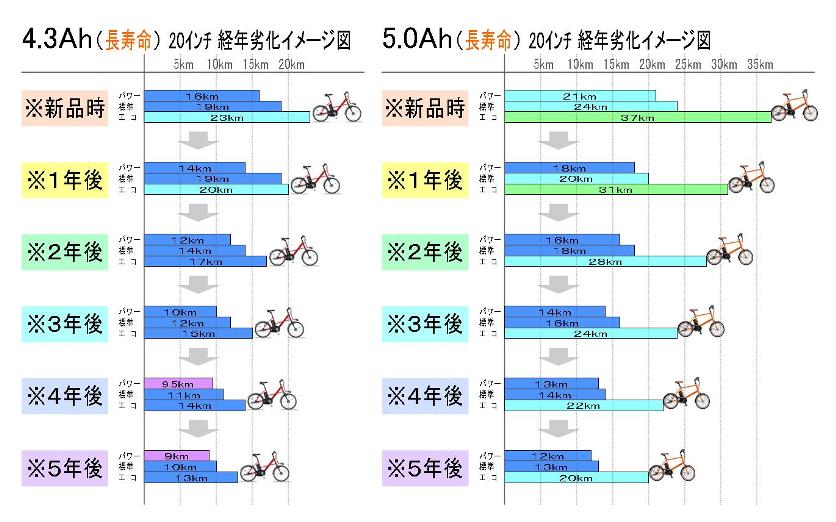

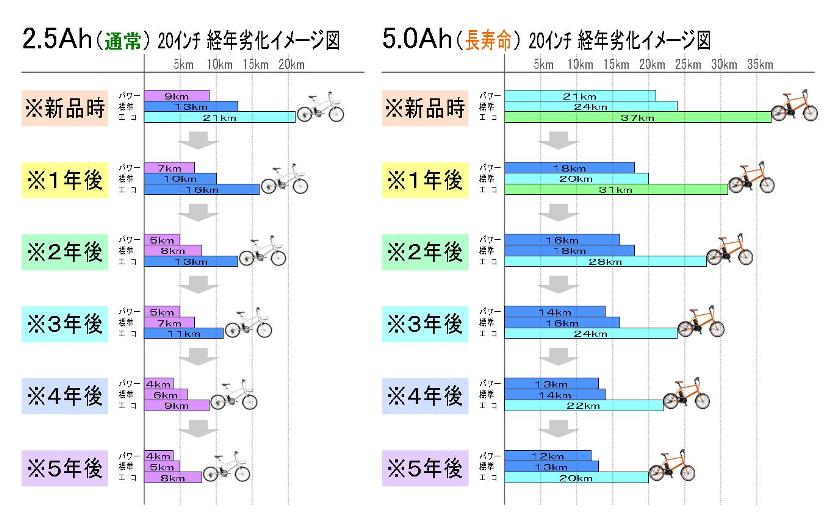

◆航続距離イメージ図…あくまでイメージ。実際にこの通りになる訳では無い。

◆LGS-MV E《2.5Ah》(ルイガノ)

| 価 格 |

11万9700円(実売約10万8千円~) |

| 電池容量 |

2.5Ah(24V)リチウム電池 |

| 航続距離 |

ターボ9km、ノーマル13km、エコ21km |

| 重 量 |

18.0kg |

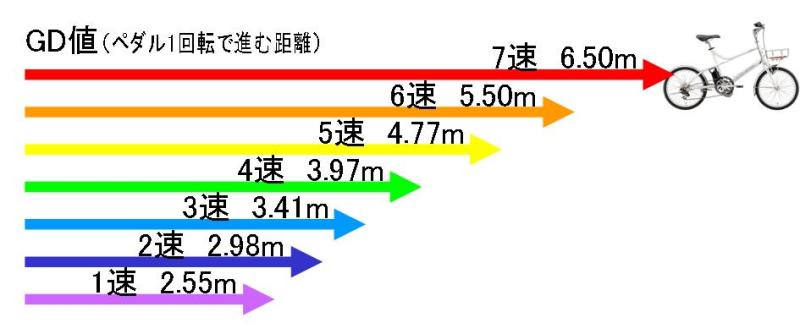

| GD値 |

3速時GD値:6.5m、60rpm時:23.4km/h

24km/h到達時:ペダル毎分61.5回転 |

| スプロケ |

48×11-28T(外装7段:シマノ CS-HG30-7)

リアディレーラー:シマノ TOURNEY RD-FT30 |

| サイズ |

軸間距離102cm、フレームサイズ450mm |

| 適応身長 |

155cm~175cm |

■主要装備

■主要装備

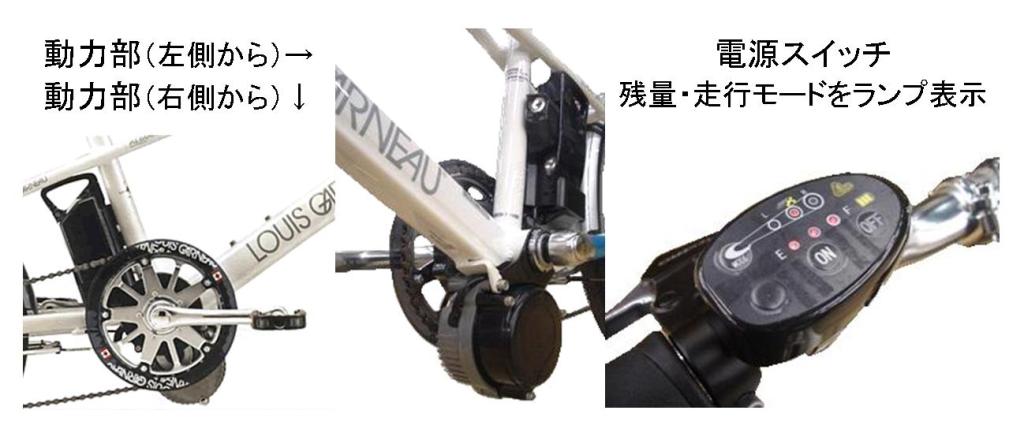

| 特殊 |

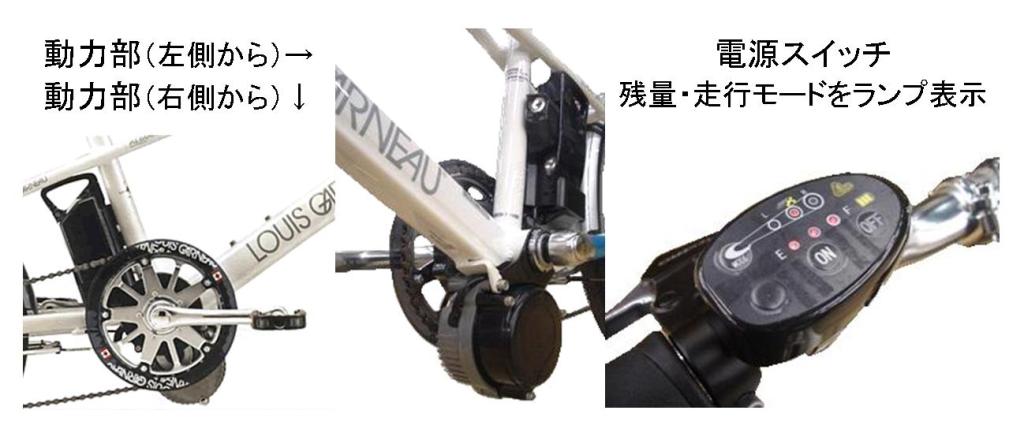

サンスター技研製 動力ユニット(235Wモーター) |

| 電装 |

前照灯なし(夜間走行には別途購入が必要) |

| 車体 |

スタッガード型アルミフレーム、ステム角度可変式フラットバーハンドル |

| 車輪 |

HE規格20×1.5インチ(直径47.5cm×幅40mm)タイヤ(KENDA KWEST)

アルミ製リム(AlexRims DM18、リム径406mm、36H) |

| 制動 |

前後輪:Vブレーキ(シマノ ACERA BR-M422、TEKTROレバー) |

| 積載 |

アルミチューブ製フロントバスケット(底面ウッドパネル、フレーム固定)

片足スタンド |

| 装備 |

ソフトクッションサドル、アルミ製フェンダー |

■特徴

▼特徴

ルイガノの非電動自転車「

LGS-MV1」をベースに、

サンスター技研の動力ユニットを後付け。

最初から電動アシスト自転車専用として設計された車種に比べ、元のベース車の影響が色濃く残る。

その為、

GD値が普通自転車並と

非常に高いのが特徴。

反面、バッテリー容量が僅か

2.5Ahと

非常に少ない。

電動アシストはあくまで「

補助」として使い、普段は普通の小径車的に使う感じが強く出る。

▼会社

▼会社

本家の「LOUIS GARNEAU(ルイガノ)」はカナダのスポーツ用品メーカー。

特に自転車に力を入れ、ロードバイク系ブランドの「

GARNEAU(ガノー)」等も展開する。

しかし、日本で発売されるルイガノブランドの自転車は、

本家ルイガノは無関係。

日本の大阪の「

アキコーポレーション」と言う会社が企画し、

台湾・中国で生産された自転車に、

アキコーポレーションがルイガノにライセンス料を払って商標使用許可を得て、

ルイガノのブランド名を貼り付けて販売している。

つまりルイガノの名前を借りているだけで、

中味は日本企画・中国台湾生産の自転車。

カナダの会社は全く関係の無い、純アジア産の自転車に、ルイガノのエンブレムを貼っただけ。

逆に考えれば、日本の道路事情や日本人に合った設計の自転車が作られてるとも言える。

▼デザイン

「LGS-MV1」は、クランクと後輪の間に比較的大きなスペースがあるので、電動化のベース車に最適。

MV1を電動化した「LGS-MVE」は、このスペースを利用する形で、電動ユニットを収めている。

バッテリー搭載の関係で、リアのVブレーキの位置が、チェーンステーの下側に移設されているが、

基本的には殆どベース車と同じシルエットを保っている。

▼フレームサイズ

▼フレームサイズ

フレームサイズは以下の通り。

ベース車の「LGS-MV1」と全く同じ車体ではなく、リア周りが少し延長されている。

その他にも電動化に合わせて微妙にフレームのジオメトリが変わっている。

blankimgプラグインエラー:ご指定のファイルがありません。アップロード済みのファイルを指定してください。

▼カラー

基本的にLGホワイトと呼ばれるホワイト一色のみの展開。

この他に店舗限定色として、数台~数十台規模で限定カラー仕様車も登場した。

(ただし、非常に数が少ないので入手は困難)

▼GD値

▼GD値

大手メーカーの電動アシスト自転車は、GD値を極端に下げて、言わば「自主規制」の様なものが働く。

非電動の普通のママチャリの

2速と、

電動アシストママチャリの

3速が同じ位のギア比で、極端にGD値が低い。

この為、電動アシスト車はアシストの切れる速度域では、普通の自転車よりも漕いでも全然前に進まない。

電動アシスト車によるスピード出しすぎ事故を起こさせないように、とにかく速度を出せない様な構造になっている。

それに対して、LGS-MV Eはこの自主規制的なものが働いてなく、非電動自転車と同じ位のGD値がある。

大手メーカーの外装変速は、概ね

41T×13~14T位にトップギアを低く抑えているが、

LGS-MV Eは

48T×11T(フロントが大きい程、リアは小さい程、ギア比は上昇)と、ギア比が高くなっている。

この為、アシストが切れた速度域でも、本当の意味で「普通の自転車と同じ様に」走る事ができる。

▼電池容量

最大の問題は、電池容量が

僅か2.5Ahしか無い事。

LGS-MV1のフレームの狭い空きスペースに無理矢理詰め込んでいるので、超小型バッテリーしか入らない。

これは新品時でもパワーモードで

9kmしか走れず、数年後には

5kmの往復すら怪しくなる。

この点、最近の大手メーカー製の「大容量・高アシスト比」の機種とは使い勝手が大きく異なるので注意。

最近は大容量化が進み、「常時パワーモードに入れて、ペダルに足の乗せるだけでスイスイ進む」が可能になってきたが、

この現代の感覚に慣れた状態で、LGS-MVEも同じ感覚で使おうとすると電池の少なさに「アレ?」となる。

前述のGD値の特性から見ても、この自転車の使い方としては、電動アシストはあくまで

補助装置で、

必要な時だけスイッチを入れ、それ以外は切って走行するという使い方の機種と言える。

少ない電池容量を補う為、

エコモードは少しでも航続距離を伸ばす為にかなり

アシストを控えた設定。

普段使う時はターボモード、アシストを殆ど使わずに進むときはエコモード、等の使い分けを。

◆航続距離イメージ図…あくまでイメージ。実際にこの通りになる訳では無い。

▼アシストパワー

▼アシストパワー

サンスター技研製ユニットは、「電動用に設計されてない自転車も電動アシスト車にできる」を売りにしている。

その為専用フレームを開発するコストを抑えて、後発メーカーが使うのにも適している。

モーター出力の数値上スペックは235Wと中々に見えるが、大手メーカーに比べるとMAX出力はかなり低い。

出足は良いが、時速10km/hを越えた辺りからは実質的な体感アシストは殆ど無くなっていき、

時速15km/h前後でほぼアシスト感ゼロになるので、

高速域は苦手。出足に特化した仕様となる。

しかし本体のコンパクトさを活かし、小型軽量な自転車に搭載できる事で、

軽量さでアシストを補う。

また

発進時の踏み込んでからアシストが立ち上がるまでの

レスポンスは素早い。

例えば踏んでから僅かに反応が遅れる回生モーターユニット等と比べても、アシスト開始のタイムラグが少ない。

本体10kg強の車体に搭載し、軽量さとレスポンスの良さでアシストを補えば、体感の出足は十分にパワフル。

ただしMAXパワーが低めなので、急な登り坂では僅かな重量増でも影響が顕著に出る傾向。

体重が軽い人が登ると軽快に登れる場合でも、体重が重いか荷物を載せて数十kg増えると途端に苦しくなる。

メインスイッチは、数値デジタル表示が増えた今となっては時代を感じさせる、ランプ点灯のみのシンプルな形。

▼軽量さ

▼軽量さ

ベース車が約12kgで、それにサンスター技研ユニットとフロントキャリアを搭載し、総重量18kgに抑えている。

電動アシスト自転車としてはトップクラスに軽量な部類なので、電源をOFFにしても比較的軽快に走れる。

もっとも、「電池容量の少なさ=電源を入れられる時間が少ない」欠点と相殺される点ではあるが。

▼積載

外見上の大きな特徴ともなる、底面に

ウッドパネルを敷いたフロントキャリアを搭載。

ベース車「LGS-MV1」では一般的なフロントキャリアだったが、より日常使用に向けた装備になった。

ただし、お洒落な外見を重視している為、バスケットというより

浅いトレーの様な感じで、

上下方向の振動に弱く、カゴの感覚で荷物を置くと飛び出して落としてしまう。

小型のバッグや小さなコンビニ袋を、短距離移動中に置いておく程度の

簡易的な積載用となる。

キャリアの搭載位置は、ミニベロゆえの長いヘッドチューブを利用して、フレームに直接固定している。

ハンドルを左右に動かしても、カゴは動かないので低速走行でもフラつきにくいのが利点。

なお、ウッドパネルは見栄えが良いが重量増の要因でもあるので、もし軽量化をしたいなら、

フロントキャリアを外す(または一般的なアルミ製フロントキャリアに交換)すれば多少軽くなる。

最終更新:2011年08月19日 10:27