概要

「読みの技法」というトッププロ3人(羽生、森内、佐藤)が

各テーマ図を参考に、各々の読み筋を披露する本があるのだが

それに倣い、将棋部でも、あるテーマ図を元にそれぞれが読み筋を披露し

互いに切磋琢磨する、そういう場があっても良いのでは無いかと思い。

このページを作るものとする。

といってもどういう風に書けばいいか分からないと思うので、最初だけ「読みの技法」から引用させてもらう。

例

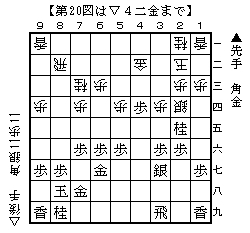

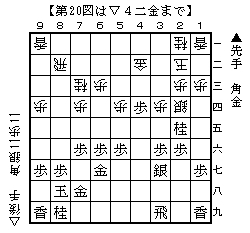

矢倉の中盤戦。先手は金銀交換を実現し、さらに▲4四歩の拠点を作ることにも成功した。

いま後手が▽4二金と引いたところで、▽4四同金は▲7一角があるので、後手としてはやむを得ない選択だった。

手番も握り、形勢自体は先手が良いはずだが、具体的な勝ちはまだまだ見えてこない。

ここからどのようにしてリードを広げていけばいいのだろうか。三氏の方法論は違ってくるのだろうか。

先手玉も決して固いとはいえず、自陣への細心の注意を怠ることなく、後手陣の欠陥を問う。

- 第20図は矢倉の中盤戦ですが、この局面をどう見ますか。

羽生 駒割は金銀交換でほぼ互角ですが、後手陣は守りの金をかいているうえに、▲4四歩の拠点を作られています。

銀二枚を持っているプラスよりも金を失った損が大きく、先手が指せる局面でしょう。

ただし、▲3七銀もいまのところ十分な働きをしているともいえず、玉頭の薄さもあって、決定的に良いとは思えません。

- 先手としては、どういう考え方で指し手を決めていけばいいでしょう。

羽生 ▽4二金が不安定な形なので、それに働きかけるようにすればいいのです。

私の具体的な第一感は▲5一角です。両取りではありませんが意外に桂取りが受けにくいし、

飛車の横利きが止まれば金が浮くのが狙い目です。

▲5一角に▽7二飛は▲6二金ではっきり優勢。また▽8五桂は▲7三角成から▲7四馬と手厚くして、

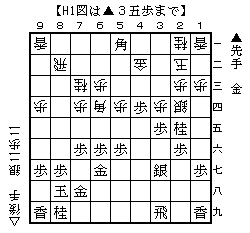

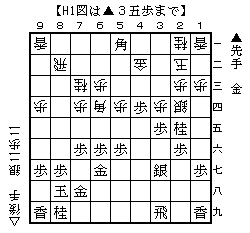

先手負けのない形になります。そこで▽6四銀か▽6四角くらいですが、▲3五歩(H1図)と突くのが一つの筋です。

この▲3五歩では4二角成▽同飛▲4三金も目につきますが、飛車を逃げられたあと金が重いのでちょっと荒っぽい感じがします。

H1図はどちらでも取りにくい形の典型で、▽3五同歩は▲4二角成▽同飛▲3四金、▽5二金は▲2四角成▽同歩▲3四歩、

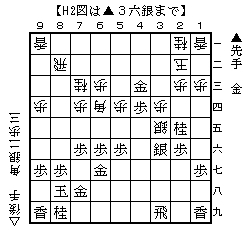

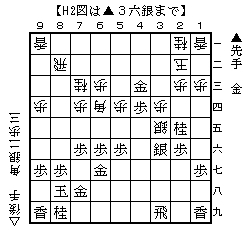

また▽3五同銀は▲4二角成▽同飛▲4三金▽8二飛▲3六銀(H2図)で、この順なら飛車銀が働いてくるのがわかるでしょう。

- 第20図ですぐ▲4三金と打ち込んでいくのは筋が悪いのですか。

羽生 相手の守備駒に絡んでいるので、常にある手です。ここだと後手も▽4一金か▽4一歩か……。

もし他の順がうまくいかないようだったら、▲4三金も検討するのですが、

第一感の▲5一角で優勢がはっきりするのであれば深く読まないでしょう。

先手としては、今すぐ▲4九飛と寄ると▽5八銀があるので、この飛車寄りを最後の決め手にしたいこところです。

指せそうな局面で含みが多いというのは、やはり大きなアドバンテージで、あとはその含みをうまく手順で組み合わせればいいのです。

と、このように、無論ここまで詳しく無くても大丈夫ですので

形勢判断、

次の一手(余裕のある方は読み筋も)等々を見せて頂けたらなと思います。

最終更新:2010年02月02日 09:10