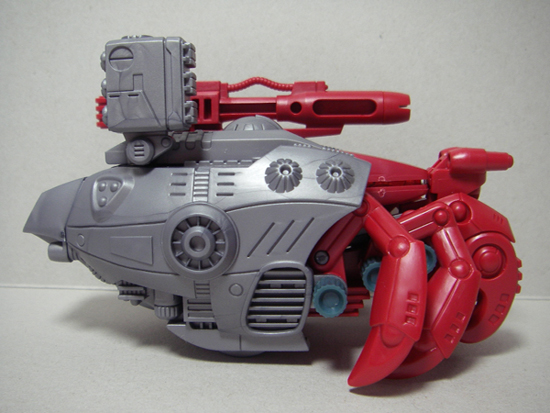

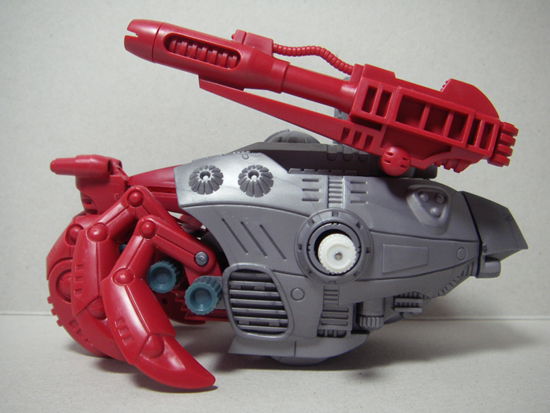

EMZ-31 SEA-PANTHER(シーパンツァー)

全長:9.0m 全高:4.9m 全巾:5.4m 重量:28.5t

最高速度:100km/h(地上) 50kt/t(水中)

武装:

殻上部:高出力ビームキャノン

殻上部:3連装魚雷ポッド

殻内部に格納:12連装小型ミサイルランチャー

頭部前方:赤外線レーザーサーチライト ×2

鋏部:超硬度マニピュレーター ×2

殻部左右:排気口 ×2

殻部左右:水中機動バーニア ×2

帝国技術陣がディメトロドン、ウオディックにまたがる戦闘レンジを埋める戦力として開発したのが

類稀なる水陸両用ゾイドの最高傑作として名高い「シーパンツァー」である。

開発陣にとって幸運だったのはロールアウト直前にまでこぎつけていた工兵隊用ゾイドの

機体構造をそのまま流用できたことだろう。これに重装甲ゾイド「マルダー」のノウハウを

追加し上陸戦用強襲ゾイドとして開発、これにより開発期間を大幅に短縮した。

優れた原型機があったとはいえ開発開始からわずかひと月という極々短期間で完成した

シーパンツァーだったが、ディメトロドン&ウオディックはすでに生産が始まり、

相当数の部隊配備も始まっていた。

シーパンツァーはその戦闘レンジの性格上、先行する2種のゾイドを上回る数を必要としていた。

ここでまた本機の兵器としての優秀性が示されることになる。

そもそもの設計が工兵用として、安価で、短期間に大量に生産可能な重機たることを主眼と

されていたため、通常の戦闘ゾイドに較べ破格の量産性を示し、

先行する2種を追い抜いて納入数を消化した。

本機の機体前部には工兵隊仕様の装備である超硬度マニピュレーターが装備され、

上陸作戦時の敵攻撃に対し即座に塹壕を構築することが可能だった。

これによりディメトロドンの電子戦が容易に展開可能でもあった。

シェルユニットはマルダーの外殻を上回る重装甲で、通常の敵ゾイドが搭載する

光学兵器や実体弾兵器を寄せつけず、格闘戦においては反撃能力は低いものの、

本体をシェルユニットに引き込むことで完全に身を守ることが可能であった。

格闘戦用ゾイドでさえもこれを破壊するには多大な時間を費やすほどだった。

(引用:ゾイドグラフィックスVol.7付属冊子内「ゾイド機体解説 ヒストリー・オブ・ゾイド」より)

前

(以下、同梱冊子裏面の「発売当時のパッケージ裏再現」での説明文)

強力な武装と重装甲で守られたボディは深海

でも自由に行動ができる。戦闘はもちろん海

底における種々の作戦行動に対応できる性能

を有する万能海底重戦車である。武装ではこ

のクラスで最大のビームキャノン砲と一瞬に

して敵をせん滅する12連装ミサイルの破壊力

がすさまじく強力だ

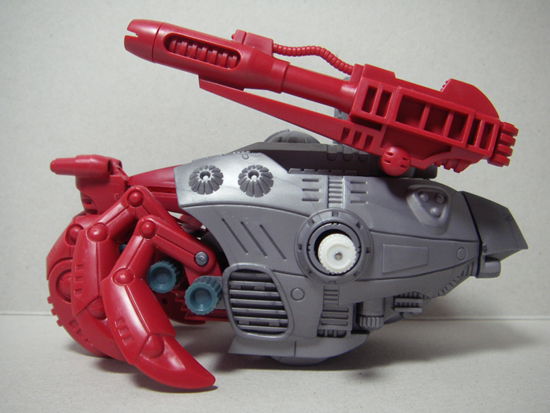

右

(以下、同梱冊子内での説明文)

上陸作戦の実行にあたりウオディック、ディメトロドンにまたがる戦闘レンジ

の穴を埋める戦力となる水陸両方の環境で水準を超える能力を持ったゾイド

の必要から急遽、開発されたのがシーパンツァーである。

水圧から保護するように12連装小型ミサイルランチャーを内蔵したシェ

ルを持ち、高出力ビームキャノン砲、3連装魚雷ポッドといった耐圧性の高い

武装を外付けオプションとした。工兵隊仕様のオプションだった超硬度マニ

ピュレーターを標準装備とし上陸作戦時に塹壕を構築することさえ可能とし

た。

中央大陸上陸作戦において多大なる戦果をあげたのをきっかけに旧帝国

領奪還の立役者として華々しくデビュー。後継のブラキオスの配備までの間

第一線で戦い続けた。惑星Ziの大異変時に野生体が絶滅したことにより新た

な生産が不可能になってしまっている。

左

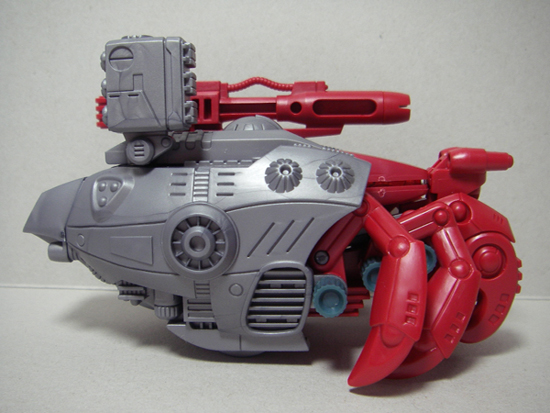

待ちに待った待望の復刻となったシーパンツァー

その丸みを帯びたフォルムはゾイドの中でも最大級の愛らしさを持っている。

設定的には「水中行動可能な重戦車」という恐ろしいものになっている。

そのへんの水辺から這い上がってくる重戦車というのはあまり考えたくない。

機体の強さというのは戦術・運用次第とはいえ、本機は強力な機体と言って良いだろう。

キットの手動可動としてはビームキャノン&魚雷ポッドの上下可動、

シェル上部のミサイルハッチの開閉、コクピットハッチの開閉がある。

また、同梱冊子でゾイド新バトルストーリー「リバースセンチュリー第1話」が掲載されている。

第1話から、あのキングゴジュラスの活躍が読めるので必読だ。

上

ハッチオープン

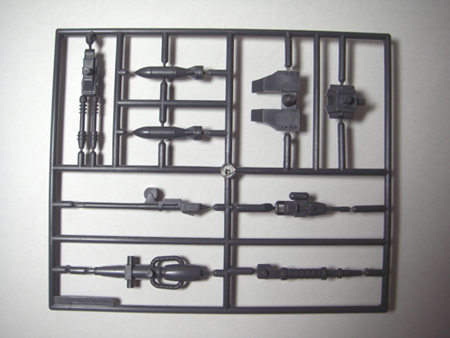

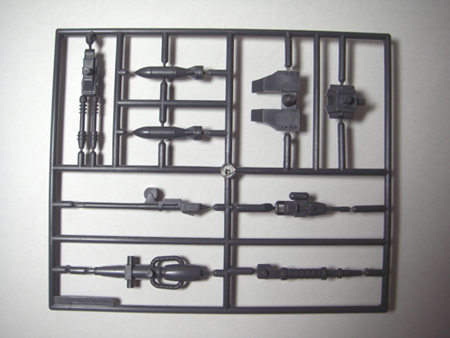

今回は何となく撮ってみた同梱のオマケ武装パーツ

最終更新:2008年09月02日 16:42