距離計連動式マウントアダプターの製作

Lマウントの距離計連動式カメラに、ミノルタSRマウントの35mm/2.8レンズを取り付けるマウントアダプターを製作しました。距離計にも連動します。

何でこんな難しいものを作ったのと言われれば、まあなんとも悲しいお話なんですが・・・

単刀直入に申し上げますとLマウントレンズが高くて買えないからです。

小型軽量でレンズ交換できて良いと思って購入したLマウントカメラですが、そのレンズがあまりに高価で50mmにしか手が届きません。そこで、一眼レフのレンズを共用できないかと思った(ここまではよくある発想)わけなんですが、当然一眼レフのレンズは距離計連動機構がありませんから目測になってしまうわけです。

ところが私が持っているキヤノンP型は35mmのファインダーフレームを内蔵しています。これを使えないのは惜しいではありませんか(どちらかと言うと35mm用としては見づらい部類ですが)。

ならできることはただ一つ、レンズの繰り出し量を検知して距離計に伝える機構を内蔵すればよい!(安直)

と言うわけで動作原理を考えます。

Lマウントのカメラの距離計の動きは、50mmレンズの繰り出し量にあわせて作られています。したがってLマウントの50mmレンズはレンズの繰り出しそのものを距離計アームに伝えますが、それ以外の焦点距離のレンズは、実際のレンズ繰り出し量やヘリコイド回転角を変換して50mm相当の前後移動量で動く連動カムを装備しています。

ところが距離計が必要ない一眼レフの35mmレンズは、そのような機構はありません。

そこでマウントアダプタに前後量変換機構を内蔵する必要があります。

とりあえずは外形が出来ないとお話になりませんので外形を製作します。

試行錯誤しながらの製作ですので造っている途中の写真はありません、ゴメンナサイ。

使ったのはレンズにひどい傷があるなどの理由でジャンク部品になっていたレンズの鏡胴やヘリコイドカム、絞りピン受けプレートなどとジャンクSR機のレンズマウントです。それからワッシャー、2mm径のネジ。Lマウントはネットオークションで手作りの部品を販売している方から購入しました。

ジャンクレンズ鏡胴(マウントがついていた部分)を外筒に用います。別に適当な径の金属筒なら何でもいいのですが。

これの厚みは

- Lマウントのフランジバック=28.8mm

- SRマウントのフランジバック=43.5mm

から

43.5-28.8=14.7mm

SRマウントの取り付け厚をワッシャー調整分を含めて1.7mmとして13mm

となりますのでその厚みにカットしました。

Lマウント接触面は本当ならフライス加工しなければ正確なフランジバックは出せないのですがそんな立派な機械はありませんので、もともとあった平面をマウント面とし外周のリムはダイヤモンドホイールで削り取りました。

Lマウントそのものは内側から入れて、マウントがずれたり磨耗してもフランジバックに影響しないようになっています。

Lマウントには最初から付属の芋ネジを入れるネジ穴が切られていたので、ここに芋ネジを内側から外側に向かって通し、外筒の内部に締め付けています。

SRマウント側にはフランジ調整のためにマウント裏にワッシャーを入れ、2mmのタップでネジを切って取り付けました。

レンズの固定用に、側面にネジを通してレンズのバヨネット爪を受け止める部分を作り、さらにロック用の切り欠きが来る位置に3mm穴を開けてタップを通し、手回しネジで締め付け固定できるようにしました。

数回の調整でフランジバックも合い(58/1.4、400/5.6の二つのレンズで検査)外形は完成となりました。(ノギス検査で精度+-0.03mm以下でした)

さて問題の距離計連動部分です。これはまだ構想段階で悩んでいました。

要求仕様として

- カメラとレンズに改造を加える必要があってはならない

- 可能な限り、あらゆるLマウントカメラとあらゆるSRマウント広角レンズが取り付けられること

- 無限調整ネジを設けること

と設定しました。

当初の方式はカメラの距離計アームが傾斜していることを利用して、正規のコロ接触部分ではなくもっと回転軸に近いところに前後量を伝え前後量の変換を行うと言うものでしたが、この方式は実際に作ってみると着脱時に引っかかって損傷しやすく、連動も極めて不安定・不正確なものでとても実用になりませんでした。

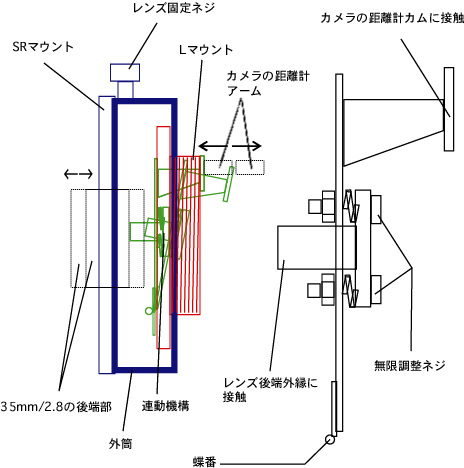

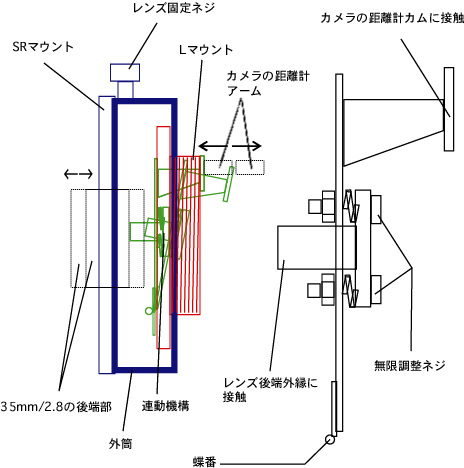

数日間考えあぐね、下から蝶番でつないだ可動板のレバー比で前後量を変換する機構を作ってようやく実用的な性能を出すことが出来ました。

SRマウントに取り付けられた35mmレンズの後端がアダプタのカムに接触します。このカムは取り付けネジに輪バネが仕込んであり、このネジを回すと無限の調整が出来ます。同じ35mm/2.8でも設計が違うとレンズ後端の位置が異なってきますのでこれはレンズごとに調整するしかありません。

このカムが支点(つまり蝶番)からどれくらいの距離にあるかによって、繰り出しの変換倍率が決まります。その取り付け位置はカットアンドトライで割り出したものですが、2点の回転半径の比率から割り出すことも出来ます。ただし計算通りに加工できるとは限りませんので若干の調整幅を残して取り付けです。

ヘリコイドをまわすと変換機構はレンズの前後移動量を50mm相当に増幅してカメラの距離計連動アームに伝えます。

カメラの連動距離計の最短連動距離まで対応しています。

構造上、アダプターの変換機構が垂直になるように取り付けないと変換量が狂いますからアダプターに赤い印をつけて正しい取り付け角を表示しています。

SRマウント側。SR側連動カムが見えます。

Lマウント側。L側連動カムはマウント径ぎりぎりの大きさ。

このようにレンズの外縁に接触します。

本当はここにはボールベアリングを仕込みたいのですが、スペース的に無理があります。

レンズのピントリングを無限にするとこのように連動カムが出てきます。

赤線はここが天辺に来るようにという印です。

距離計連動機構のため光軸が通る開口部が制限されますので35mmではF2.8以上の小口径レンズのみ対応します。大口径レンズはエレメントに直接カムが接触することになりますから使えません。

なお35mm以外のレンズも小口径なら目測で使用可能です。

なお、装着したレンズは絞りや距離指標が真上に来ませんが、これは指標が真上に来るようにするとレンズの自動絞りのピンが蝶番の位置に来てしまうためで、これを避けるためにレンズを斜めに装着して連動機構の連動板も斜めに切り欠いています。

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (DSC01120.jpg)

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (DSC01119.jpg)

ちなみにミノルタのSR用レンズは自動絞りピンをを動かした状態で開放、動かさない状態で絞込みになります。よって自動絞りのピンは触らなければ勝手に絞り込まれますから好都合です。逆にキヤノンFDマウントのように常時開放のマウントは絞り込み機構が必要になり設計が厄介になってきます。

今のところキヤノンPでのみ動作を確認していますが、Lマウントカメラの大半に使用できると思います。但し、ソビエト系のカメラに使用すると連動カムが磨耗するかもしれません。品質の悪いものはカムの位置がずれて取り付いたり、カムがアームの無い場所にいってしまうことも考えられます。

これで高価なLマウントレンズを買う必要がなくなった上、一眼レフとの同時使用も出来ます。

大変貧乏的な企画でした。(製作にLマウントレンズ1本分の値段もかかっていない・爆)

なお社外レンズには非対応です。これには理由がありまして社外レンズはさまざまなメーカーのカメラに使えるように設計しています。(マウント交換式のものは当然ですが、固定マウントのものでも全マウントで光学系は同じですから)つまりフランジバックがもっとも長いマウントに合わせているのです。そのためミノルタ純正レンズよりバックフォーカスが長い設計になっています。するとカムに後玉が届かないのです。これはトキナーで試して判明しました。考えてみれば当然ですね。

AUTO W.ROKKOR-SG 28mm 1:3.5を装着した図。

フィルター径が67mmもあるレンズでかなりミスマッチです。距離計は使用不可、ファインダーは外付けになります。外付けファインダーも自作しましたがみすぼらしい出来なのでちょっとお見せする気になれません・汗

-

最終更新:2008年05月03日 05:36