このページでは、「デジモン」についてあれ?と思ったところを突っ込んでいくページです。さんざんネタをほかのページでも使っておいて今更ですが、Izzythe620はデジモンが好きです。というのも、デジモンは幼い頃に観ていたという世代であり、小さい頃からデジモン世界についての哲学的な思考をしてみることにわくわくしていたからです。幼いながらにもすでにそういったところで知識欲が活かされていました。

ページの内容的には

変ドラみたいな方向性で制作していくつもりです。覚え書きのようなものなので、どの内容から書き出すかといった方針はありません。

無印

名称は「デジモンワールド」?「デジタルワールド」?

無印の作品において、光子郎たちはデジモンたちがすんでいる世界を「デジモンワールド」と呼んでいます。しかし、02ではこの名称が一切使われなくなり、暗黙的に「デジタルワールド」という名称が常用されるようになりました。

これはつまり、デジモンたちが住むための世界だけではなく、デジタルな情報の集合体によってなされているという概念を表しているものと思われます。

「デジモンたちが住むだけの世界としての存在」だったはずが、02では「デジタルな情報の集合体によって構成される存在であり、デジモンはその一部に過ぎない」という隠れた要素をこっそり追加することでストーリーの幅を広げようとしたのかもしれません。

なぜ「知識の紋章」ではなく、「知りたがる心」を強奪しようと思わなかったのか?

無印24話で、光子郎とテントモンはヴェーダモンという脇役同然のキャラに彼の個性である「知りたがる心」を奪われてしまいます。このとき、光子郎を捕らえたヴェーダモンを狙ってピコデビモンが光子郎が持つ知識の紋章をヴェーダモンから買い取ろうとします。しかし買い取りに失敗。結果として「知りたがる心」と「知識の紋章」の両方は光子郎に返ってくることになります。

しかし、紋章というのはそれぞれの個性に反応して発動するわけで、「知識の紋章」は「知りたがる心」がなければ発動しないはずです。つまり、わざわざピコデビモンは知識の紋章を狙わなくても、光子郎が持っていた知りたがる心を奪えばそれで済んだ話ですし、物々交換なのですから何かヴェーダモンが納得するようなものを持ってきてそれと交換すればいいはずです。もしも、ピコデビモンが知りたがる心を奪った後に、その心を破壊したり、自分よりも強い存在であるヴァンデモンのところに預けておけば以後、知識の紋章を光子郎が奪還しても発動できないはずです。なぜわざわざ納得する方法で安全かつ確実に成せる方法で行わず、紋章だけに目がいってしまったのかはピコデビモンの盲点だったと言わざるを得ません。

なぜ最初から完全体で戦おうとしないのか?

無印27話で、ヴァンデモンが襲いかかってきます。この時点で、子供たち側のデジモンのうち完全体に進化できるデジモンは「ガルルモン」「カブテリモン」「グレイモン」がいたはずです。図体も違うというのに、なぜ最初から成長期または成熟期のままで戦おうとするのでしょうか。圧倒的に不利であることは一目瞭然のはずです。

なぜ殺さないのか?

無印35~37話に、ヤマトが空と共に敵に襲われる場面が出てきます。このとき、鎖を持った死神のような完全体のデジモン(名前忘れた)が「8人目を探さずとも、おまえらを倒せば同じこと!」と主張しています。過去に、選ばれし子供たちを殺そうと、27話においてヴァンデモンが襲いかかるシーンもありましたが、ではなぜ今まで紋章を奪おうとするくらいの、絶命させるよりも程度が低いことを行おうとしていたのでしょうか。ピコデビモンに任せずとも、早々とヴァンデモンが赴いて片付ければあっという間に終わったはずです。

光子郎は養親と完全に血のつながりがないわけではない

光子郎の両親は養親で、実の親は光子郎が生まれてすぐに死亡しています。物心ついた時に、両親の会話を偶然聞いてしまったことで養子だと知る光子郎ですが、38話において養父である政実さんが「遠い血縁」だと主張しています。このことから、血の位置としては遠くても、一応血のつながりがあることを示しています。光子郎の実の親と血のつながりがあるわけですから、実の親から生まれた子供とも当然遠くながら血のつながりはあります。ゆえに、光子郎の家庭では血のつながっていない人は養母である佳江さんとなります。

→同じような記述をしているサイト:

泉光子郎論

光子郎は特別養子縁組によってなされた養子である可能性が高い

光子郎の養父である政実さんは、光子郎の実の親がいつ頃に亡くなったかどうかまでは主張していませんでした。しかし、光子郎は物心つく前から既に泉家として育ってきたということは、光子郎を生んだ両親がすぐに光子郎を出生した直後に交通事故で死亡したことも考えられます。そして、日本国では養子縁組制度について、「特別養子縁組」と「普通養子縁組」の2種類があります。この場合、育てる親が急死したなどの緊急性の高い事例であったことと、親戚に子供をほしがっていた泉夫妻がいたこと、光子郎が6歳未満であったと考えられることから、光子郎は特別養子縁組によって養子となった子供である可能性が濃厚です。この場合、法律上の血縁関係としては養父母は実の父母として扱われ、光子郎は泉夫妻の間で生まれた実の息子で泉家の長男として扱われることになります。もしも泉夫妻にとって血縁上の実子が出生届まで出されていたとすれば、光子郎からするとその子供は血のつながった弟ということになります。

ただし、これらはあくまでIzzythe620による推測に過ぎません。ちなみに、特別養子縁組を一度くんでしまうと、かなり特殊な理由でない限り離縁することはできず、本来の戸籍上での実の親との血縁関係は終了することになります。(つまり、法律上の扱いでは光子郎の実の父母は赤の他人ということになってしまう)

現実世界とデジタルワールドでの時差

デジタルワールドでの24時間は、現実世界での1分間に相当する。つまり、現実世界で1分経てばデジタルワールドでは1日を過ぎたことになるのだ。それぞれの時間を秒へ換算すると、24時間 = 86400秒,1分間 = 60秒なので、 86400 ÷ 60 = 1440 となる。さらに1440を1分間(60秒)で割ると、24(分)となる。したがって、現実世界での1秒間はデジタルワールドで24分間経過することと等しいことが求められた。時間の流れの早さは、デジタルワールドからみて現実世界のほうが1440倍早いということになる。

デジタルワールドでの1年間も365日間(閏年を計算に入れないものとする場合)だが、これは現実世界では365分間(6時間5分間)となる。

現実世界での夏休み期間を全てデジタルワールドで過ごすことに費やすことは不可能

無印54話(実質最終話)において、ミミは「そうよ!まだ(デジタルワールドでの)夏休みはあと110年もあるんだもん!」と云っているが、彼らの身体はデジタルワールドにいれば当然それだけの急速な老化を進めることになる。男性の平均寿命78,女性の平均寿命を80として、もし彼らがその歳で人生を終えるとしたとき、最年長の丈は78 - 12(当時の彼の年齢) = 66年間が残りの寿命となる。デジタルワールドでの66年間は現実世界において365(分間) × 66(年数) = 24090(分間)であり、これを日数へ換算すると 24090 ÷ 1440 = 16.729166...であり、約16日間となる。彼らが一度現実世界へ帰ってきた時に、現実世界での3日間を8月1日から起算することで、8月4日からもう一度デジタルワールドで過ごしたことになる。その日から16日間をさらに起算しても、8月20日となり、現実世界での夏休み休暇が終わる前に寿命で死んでしまう計算になる。最年少のタケル・ヒカリにおいても4年の歳の差では大した変わりはない。計算上、一番長く生きられるヒカリでシミュレートしても、80 - 8 = 72年間が残りの寿命となるが、同じく計算すると

365(分間) × 72(年数) = 18.25日間であり、たった2日間しか伸びない(8月22日に寿命を迎えてしまう)。

故に、そのままデジタルワールドで現実世界での休暇を使い切るほど生きることは現実的ではないと考えたほうがいいだろう。

しかし要点はここではなく、「アポカリモンを倒したことによって現実世界での時間の流れがデジタルワールドと等しくなった」ことが重要だとIzzythe620は考えている。

同じ時間の流れにすることで、もう一度再会が可能になること、一方的な急速な時間の変化を食い止めることで一方が先に死んでしまうことがないようにするためだと思われる。

だからこそ、元々時間の流れが必然的にお互いの世界で等しくならなければならないのではなかったのかという布石がスタッフらによって仕組まれていたのではないかと勘ぐっている。

02

社会的基盤が存在している?

無印時代のデジタルワールドでは、ピコデビモンが光子郎の知識の紋章を奪おうとするために物々交換をヴェーダモンに要求していました。このことから、『通貨』という概念があの世界には存在していなかったと思われます。

しかし、02時代では、ちょうど無印時代のそれと同じくらいの話数目で京(02での「選ばれし子供たち」の一人;ミヤコ)がデジタマモンにお金を払おうとする場面があります。

この支払時に京が差し出した通貨は日本円でしたが、デジタマモンはそれを拒否し、アメリカドルを要求しました。(デジタルワールドでの最寄りのゲートがちょうどアメリカ向けになっているためか?)

このとき初めてデジタルワールドにおいて通貨の存在が露見され、通貨が存在するということはそれを管理・流通する何らかの社会的基盤が存在していることを示唆しています。ただし、お金を払おうとする場面が出てくるのは唯一その話数目だけであり、後にお金という概念がデジタルワールドではどのように扱われているのかは全く明らかになっていません。

言葉が通じるデジモンは限られている?

通常、野生に属する(?)デジモンは理性がないとされ、人間と会話をすることができません。デジモン同士での会話をすることもないようです。

しかし、何らかの組織(それが野生的なものであるのを含む)や人間集団に属しているデジモンは人間と言語を通して会話をすることができます。

明らかに会話をする能力を持たないのは、全くの野生であるデジモンと、ダークタワーから造り出されたダークタワーデジモンだけです。しかしながらも、例外的にブラックウォーグレイモンにいたっては会話をする能力やある程度の知能を持っています。

なぜそのような設定になっているのかはさっぱり経緯が不明です。

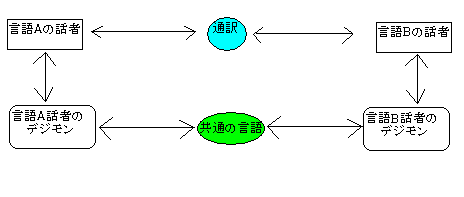

デジモンは「デジモンだけが使える共通の言語」を持っている?

デジモンと人間は会話をすることができ、そのパートナーとなる人間の言語を解することが可能です。ただし、別の言語を解するデジモンがそれぞれ互いに会話を図ることも可能なのです。人間の場合であれば異なる言語を使う話者との会話は何らかの手段で通訳する必要があるというのにです。

これはデジモンだけが使える共通の言語を普遍的に持っている可能性もあります。

なぜ?再帰的な呼び込み?

これを観てください。02の最終話で、東京にある唯一のゲートから、デジタルワールドへ向かおうとしているところ、『日本国内での旧選ばれし子供たち』がデジタルゲートに向けてデジヴァイスを向けてパートナーデジモンの所へ転送するというものです。

空はピヨモン、丈はゴマモン、光子郎はテントモンといった感じで呼び出されていきますが、このとき太一にはそばにアグモンがついています。

各デジモン達へ対となるデジヴァスの光をそれぞれ照射することで、パートナーがデジモンの力を借りてデジタルワールドへ行けるという仮説がここで成り立ちます。しかし、それならば、デジタルワールドにいないアグモンは転送の力となれないはずですが、太一はアグモンの胸部に光を照射してデジタルワールドへ来ているのです。

要するに、人間が自分のデジモンへアクセスして呼び出しの要求が返ってくることで呼び出されるということですが、太一の場合は再帰的に呼び出されているということです。(パソコンの世界でたとえるなら、太一以外の子供たちはグローバルIPアドレスへPingを打ったのに対して、太一だけがlocalhostに向けてPingを打つようなもの…でしょうか)

したがって、太一に対しての場合はこの仮説が例外的に破綻していることになります。しかも、照射されたデジモンは体が発光しているのに対して、アグモンは照射されても体が発光していません。

さらに、呼び出された後デジモンたちは照射を受け終わって発光も止みますが、どこか途中であの勢いを抑えなければデジモンたちへ本来は衝突を起こすはずです。

上空数メートル程度で照射を中止したりしているんでしょうか。

デジタルワールドは子供たちを受け入れているが、その大半は行動範囲が大きく制限されている

デジタルワールドへ行ったことのある子供たちは世界中に点在しているということが明らかになるのが02でのストーリーのおもしろいところでもある。世界中にあちこちいる「選ばれし子供たち」も全員がパートナーデジモンをそれぞれ保有していることになっている。しかし、彼らのデジモンは進化することのできるレベルは成熟期レベルまでである。かつて紋章を持っていた太一や光子郎たちは各々のデジモンを完全体にまで進化させることが可能だった。「選ばれし子供たち」の数からすれば、デジタルワールドとは子供たちを無条件に受け入れる世界だと考えられる。しかし、紋章を持つ子供たちは非常に希であり、また、紋章を後継する者や、後継するときに多重に紋章を受け継ぐ例もあることから、紋章を持つことができる子供たちはほんの一握りだとも推測できる。(これはまるで、ユーザー権限を無条件に配布しているが、紋章を受け継ぐ者たちが唯一root権限のようなものを持っているようなものだと想像できる)

無条件に子供たちを受け入れるのであれば、無条件に受け入れられた子供たちは「選ばれし子供たち」ではなく、「自らが選んだ子供たち」ということになるのではないだろうか。

その論拠として、02の最終話に大輔たちが「選ばれたんじゃなくて、俺たちが選んだんだよな!」と云っているところがあるからだ。

デジタルワールドはパブリックな世界であり、誰もが利用できるが、メンテナンスに必要な人員はわずかで足りるということだろう。

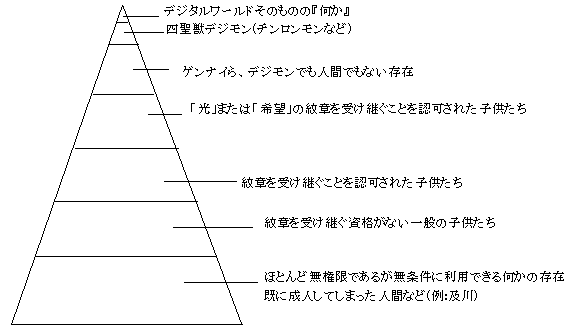

デジタルワールドにおいて、何らかが授けられる権限に定まりがある?

『デジタルワールドは誰でも簡単に行ける場所ではない』(02時代第1話;高石 タケル)と02時代始まって再びこの認識が強調されています。また、デジタルワールドには大人がいないことを考える限り、大人にはデジタルワールドへアクセスする権限がないとみていいでしょう。これは恣意的な思いつきでしかありませんが、もしかしたらデジタルワールドの世界ではあたかもOSI参照モデルのように、上位,下位に位置する権限を享受する存在の構造があるのかもしれません。なんとなく図を書き出してみました。上に行けば行くほど上位です。

- テイマーズでいう、リアルワールド球に照らし合わせて、OSI参照モデルの第1層が『物理層』で、物理的な世界である「リアルワールド(現実世界)」からデジタルワールドへ進入するためのゲートやそれを司る媒体(電子機器)を表しています。もしデジタルゲートがデジタルワールドへ進入を試みようとする人間を導いてくれなければ、アクセスする権限がないということになります。

- 第2層以降は、デジタルワールドに進入した場合です。ここでは、辛くもアクセス権を手に入れてデジタルワールドへ行けたはいいが、デジタルワールドで起こすことができるアクションが最大限に制限されている状態です。たとえば、デジモンを完全体以上に進化させたり、デジタルワールドを作り替えたりするといったことが一切許可されていない状態です。

- 第3層は、デジタルワールドで紋章を受け継ぐことが認められ、デジモンを進化させることができる権限を得られた場合です。ただし、進化は完全体までが限界です。世界を作り替えることはできないし、デジモンを究極体へ進化させるためには上位からの許可が必要です。その「許可」というのが次の層に影響してきます。

- 第4層は、デジタルワールドで紋章を受け継ぐことが認められたが、その紋章が「光」または「希望」である場合です。この他の種類の紋章は、その紋章を受け継ぐ子供にとって最も適性が良いとされた個性を表したもので、精神的なものである紋章です。しかし、「光」と「希望」の紋章にいたっては特殊な子供だけが受け継ぐことのできるもので、より高級な紋章だと考えられます。無印第39話目では、「光」「希望」の紋章が共に力を与えることで、アグモンとガブモンをそれぞれ究極体へ進化させることができました。この紋章の基本的な権限は「ほかの紋章を受け継ぐデジモンに対して究極体へ進化させる」ということでしょう。人間と一般的なデジモンが力を持てる範囲は最大でここまでです。

- 第5層以降は主に管理者権限を持つ存在の集まりです。第5層では、デジモンでも人間もないゲンナイなどが該当します。もともと人間でもデジモンでもない存在をデジタルワールドが自ら作り出してデジタルワールドを管理させることによって、人間やデジモンによる権限奪取を防いでいるものと考えられます。ただしまだ彼はその中でも最低の権限しか与えられていない存在であります。しかしながら、現実世界にあるデジタルデータを自由自在に改ざんすることが可能であったりと、デジタルな存在に対して大きな力を持っている存在です。彼がデジモンでない存在なのは、デジモンまたは人間の手によって仮に自身のデジタルデータを書き換えられることがないようにするためだと思われます。

- 第6層は、例外的に同じデジモンが二つとして存在しない四聖獣たちが該当します。彼らはデジモンの中では最高位に値し、進化関連の権限は全て彼らが握っているとみていいでしょう。彼らの力を借りることで完全体へも究極体へも進化することが容易になってしまうからです。また、テイマーズにおいては、本来大きな力を持たない原始的な消去プログラム『デリーパー』が大変大きな力を持ったのを押さえつけようとしていました。これは、危機を回避するとともに、デリーパーが四聖獣を超える力を持ってしまうことを恐れたからであるとも思えます。デジモンが力を持てる範囲は最大でここまでです。

- 第7層は、デジタルワールドそのものであるといってもいいでしょう。ヒカリだけに話しかけることができる、実体のない存在です。実体のない存在というのは、宗教において神仏の偶像崇拝を禁じているところと考えは同じだといえます。Godという言葉に冠詞を設けないというように、唯一の存在であり、世界を作っている存在です。もしこの第7層に当たる存在が何かによって侵されてしまえば、デジタルワールドとそれに付属する存在は全て崩壊するでしょう。

最終更新:2011年04月06日 16:05