相横歩取り

このページでは相横歩取りを取り扱って行きます。

各変化の研究はリンクから。

基本図

この局面で駒割りは互角。

金当たりになっているので先ずは先手受ける。

先手の対応は77銀、77桂 77歩の三つが基本的な実戦例だが、それぞれに複雑な変化がある。

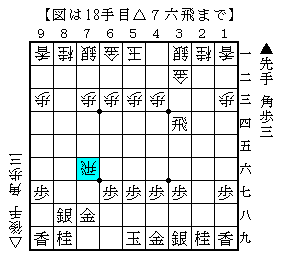

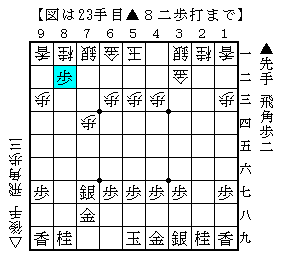

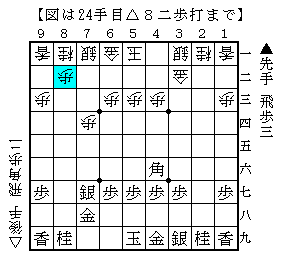

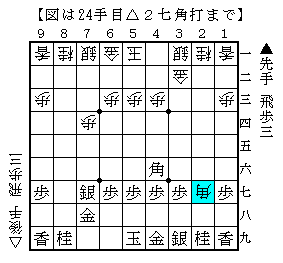

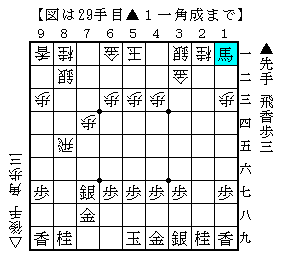

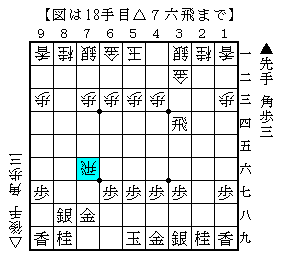

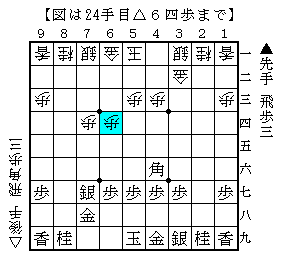

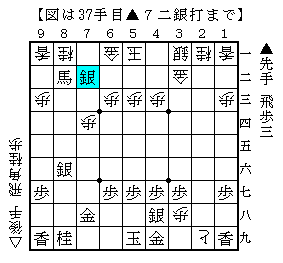

第一図

基本図から▲77銀で、第一図に。

金取りに先手で受けるもっとも強い順。

最善を追求するプロ間での採用率も高く、

激しい変化も多い。

以下、△74飛で後手が飛車をぶつけるのが一般的な進行だが、

この手の代わりに△26飛とするのは▲15角で悪いという結論。

先手が挑まれた飛車交換に応じるかどうかが激しい順とゆるやかな順との分かれ目となる。

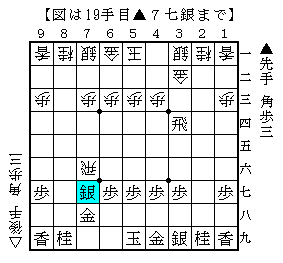

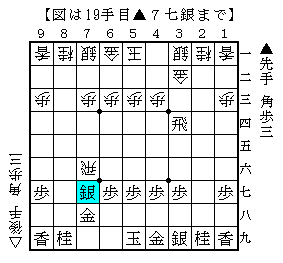

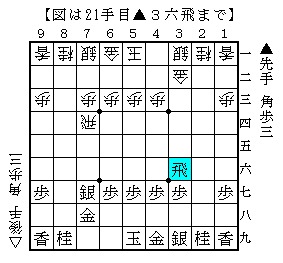

▲36飛

第一図より△74飛▲36飛。

先手が激しい急戦を避ける順。

以下は穏やかな進行へ移る実戦例が多い。

先手激しい変化は避けれるが、一歩取り返された上に後手を引かされた分不満との考えもある。

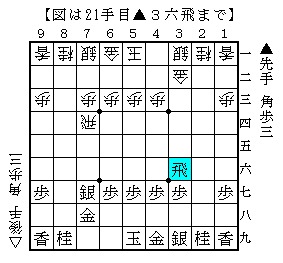

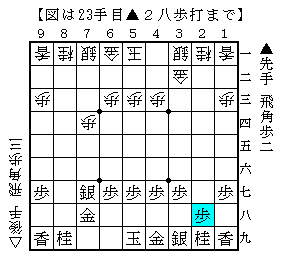

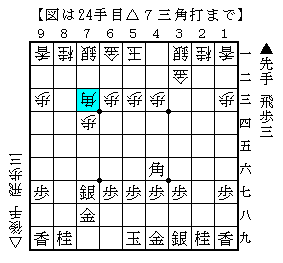

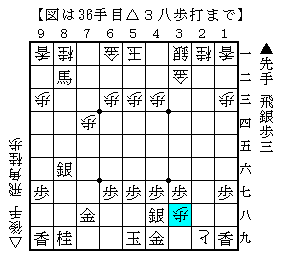

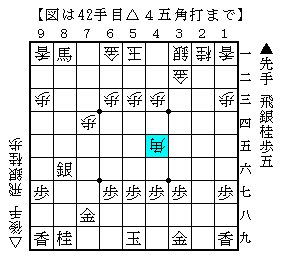

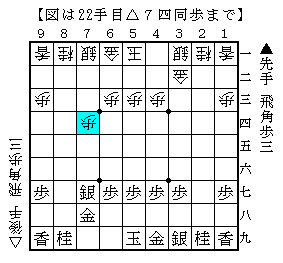

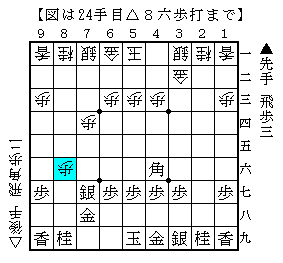

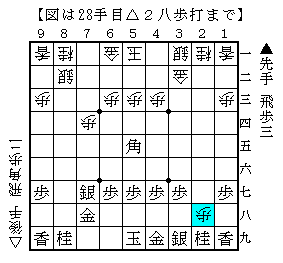

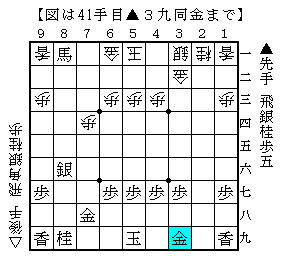

第二図

第一図より△74飛▲同飛△同歩で第二図へ。

激しい急戦定跡への進行。

以下はかなり詳しく定跡化されており、研究量が大きく物を言う戦いへ。

次の手は幅が広く、実践例が多岐にわたる。

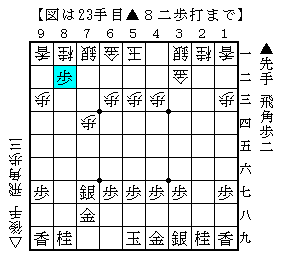

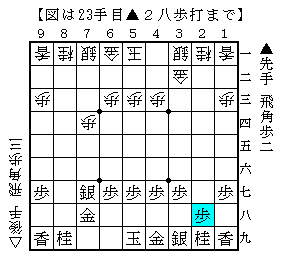

▲82歩

第二図より▲82歩。

一歩渡して55角の技を掛ける。

かつてはこの手が本筋だったが、現在は第三図の▲46角に取って代わられた。

▲46角の変化の時に82角 同角成 同銀と現在本筋とされる第四図の順を進むならば、局面が同じで貴重な1歩を渡す分ハッキリこちらの変化が損になる。

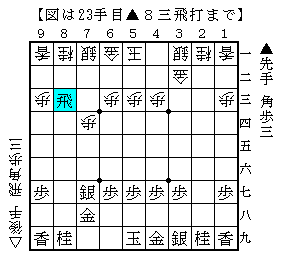

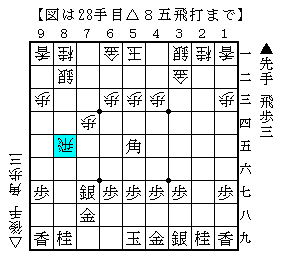

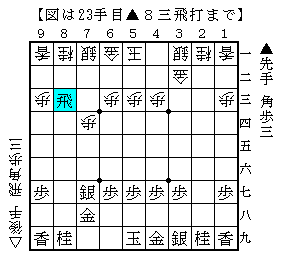

▲83飛

第二図より▲83飛

ひとまず竜をつくる。

次に後手からも23から成り駒を作れる上、

具体的に何か技をかけようという手でも無いので、比較的ゆるやかな変化へ。

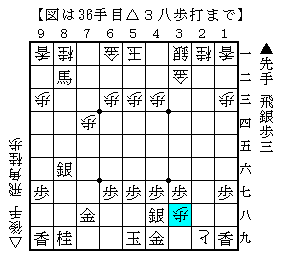

▲28歩

第二図より▲28歩

まずは成り駒を作られる隙を消す。

後手も83の隙を消してくる事が予想されるので、以降はお互い手づくり重視の将棋になる事が予想される。

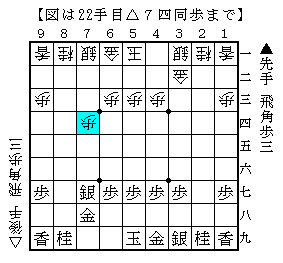

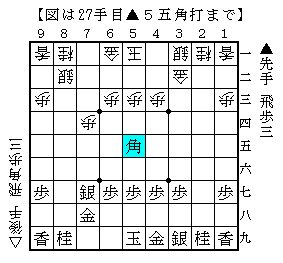

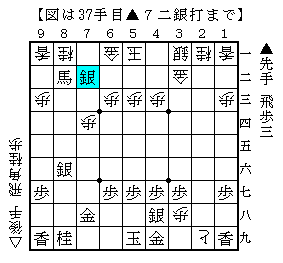

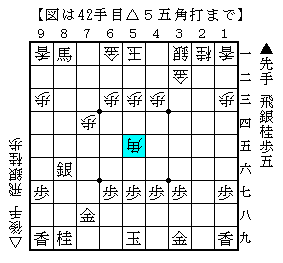

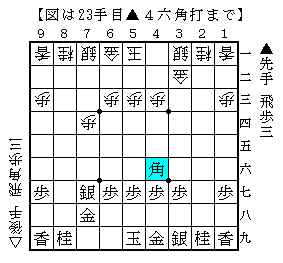

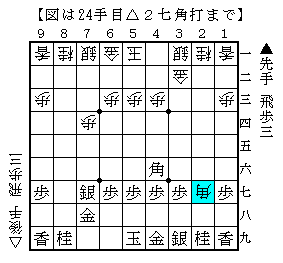

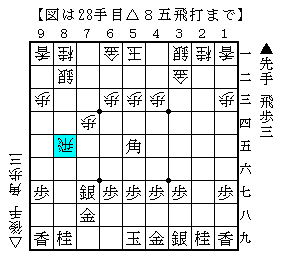

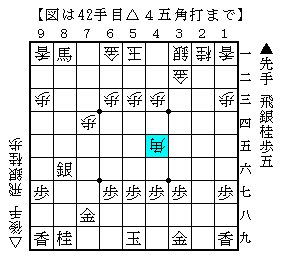

第三図

第二図より▲46角で第三図へ

▲82歩の改良手順。

同じ様でも55角と打ってしまうと28歩(同銀だと25飛の狙い)で先手不利になってしまう。

離して打つのが含みの多い手なので、この手に対する後手の反応も幅広い。

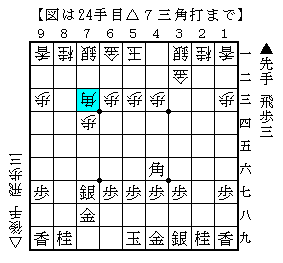

△82歩

第三図より△82歩で第二図へ。

▲46角を打った時に最初に気になる手。

これで抑え込めれば後手良くなる理屈だが、案外簡単に先手からの攻めが続く。

詳しくは参考棋譜へ。

△73角

第三図より△73角。

角打ちに便乗して桂を活用したい。

同角成 同桂となれば後手からは積極的に動いていける利点は有る。

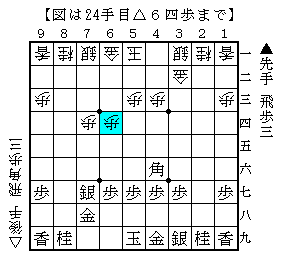

△64歩

第三図より△64歩。

角を呼び込んで技をかけようという挑発。

呼び込むだけに斬り合いになる事が多い。

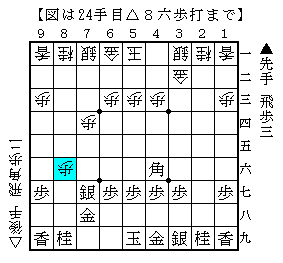

△86歩

第三図より△86歩。

攻め合いたいので一歩効かしてみる。

ほうっておくと、次に87歩成 同金 78角。

△27角

第三図より△27角。

最近現れた順。

角成りを手抜きして一気の寄せを狙う。

一瞬46角がボケているので、後手は攻めが切れるまで主導権を握れる意味は有る。

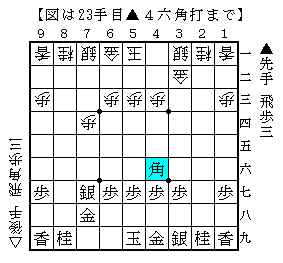

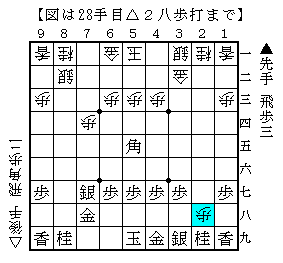

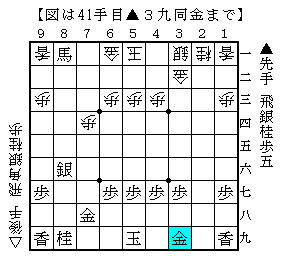

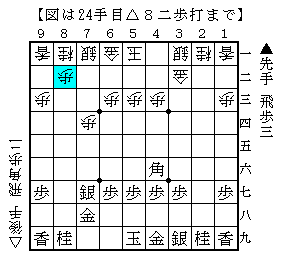

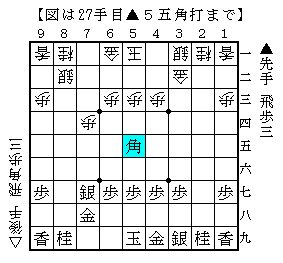

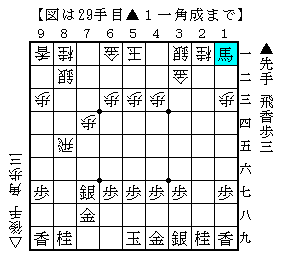

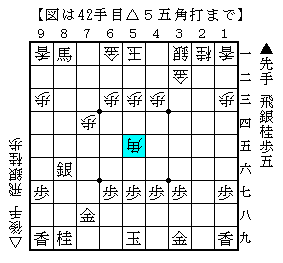

第四図

第三図より△82角▲同角成△同銀▲55角で第四図へ。

82角と後手が合わせれば、角交換の後、後手の銀が上がった所で55角を打つ。

この瞬間に28歩(同銀に25飛の狙い)を打たれても、今度は82角成が銀取りになるので先手がやれる。

△28歩

第四図より△28歩。

以前の本筋手順。

以下攻め合いとなるが、厳密にはどうも後手悪そうという変化が出たので後述の△85飛を先に入れる順が指される様になった。

第五図

第四図より△85飛。

86飛と先手が合わせれば同飛 同銀は必然(後手、角を取ったら攻め合い負け)なので、この手は77の銀を上ずらせる目的と言える。

77の銀が上ずれば後で55角等の筋が出来る。

ちなみにこの手に対して88飛と下から合わせるのは87歩と打たれて先手悪い。

△11角成

第五図より△11角成。

相手をせずに攻め合う。

第六図

第五図より▲86飛△同飛▲同銀△28歩▲82角成△29歩成▲48銀△38歩。

先手が飛車を合わせれば、以下一直線に攻め合う事になる。

△72銀

第六図より△72銀。

ここで銀をひっかける順。

千日手模様で先手不満という結論が出ている様だが、

筋の意味で気になると思うので取り上げてみる。

第七図

第六図より▲81馬△39と▲同銀△同歩成▲同金で第六図へ。

手順の詳しい解説は参考棋譜へ。

お互い駒を取るだけ取った後ここで一呼吸置くので、次の後手からの指し手が分かれる。

△45角

第七図より△45角。

受けにも利かしつつ寄せを狙う。

第八図

第七図より△55角。

両方の角成りを狙う。

同じ変化が多数指されている順。

以上までが基本図より▲77銀型の手順となる。

最終更新:2010年05月05日 20:40