人は「メンタルモデル」を通してリアル世界を知覚する

「メンタルモデル」というのも特殊な用語なので、説明無しで使うのもまずかろう、と思いましてちょっと書いておきました。興味のある方は時間のあるときにお読みください。(内容に関する誤り指摘、提案などは著者:開米瑞浩 @kmic67 へリプライをください。)

人は「メンタルモデル」を通してリアル世界を知覚する

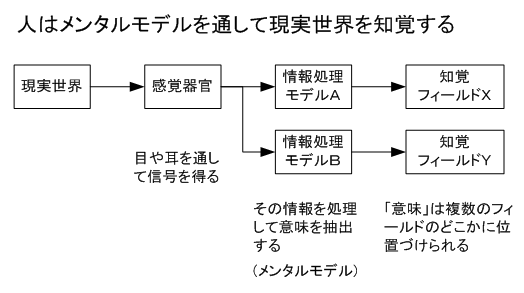

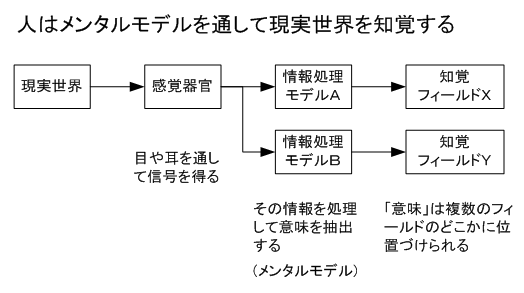

人間は目で見たものをそのまま認識するわけではありません。

「現実世界」は1つしかありませんが、それを受け取って情報処理をするときの「情報処理モデル」は複数存在し得ます。

たとえば茶碗一杯のご飯の映像を見たとき、

目に映る映像は同じでも、日本人にとっては「ご飯」や「食事」と知覚されるのに対して、パン食の国の人は同じようには知覚しないでしょう。この差に関わるのが「情報処理モデル」の部分で、目や耳という感覚器官を通して得た情報を処理して知覚へ変換する働きです。

この「情報処理」にもいろいろなものがあり、「ご飯の映像ひとつで 食事を知覚する」のように繰り返された経験が条件反射的に働いている場合もありますが、何らかの数理モデルが働いている(と考えた方がうまく説明できる)場合もあります。

別に数理モデルでなくてもかまいませんが、こうした「知覚情報処理の中心になる、現実世界に対するある種の仮定」がメンタルモデルであり、人によって違うことがあります。

メンタルモデルは自然発生的に生まれる場合もありますが、科学的な発見によって変更される場合もあります。例として、ガリレオやニュートンが力学を発達させる以前と以後では落体の運動に関して想定されるモデルも変わりました。

| 時代 |

落体の運動に関する理解 |

想定されるモデル |

| ガリレオ以前 |

重い物ほど速く落ちる |

物自体に落ちようとする性質がある |

| ガリレオ、ニュートン以後 |

重くても軽くても落ちる速さは変わらない |

質量比例で働く重力と、形状によって決まる空気抵抗の合成で落ちる速度が決まる |

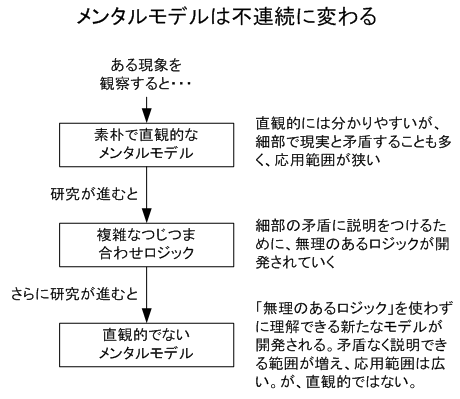

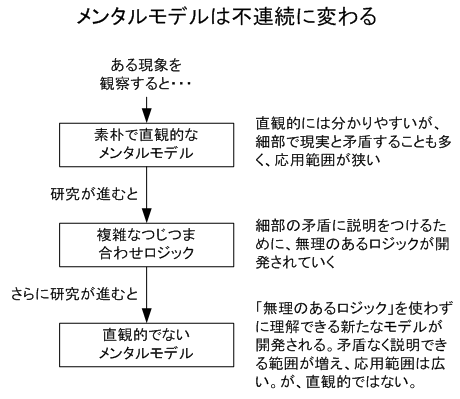

で、このメンタルモデル(科学研究の分野では、学説そのものと言ってもよい)は、不連続に進化するものです。人間がある現象を観察したとき、最初に獲得されるメンタルモデルは素朴で直観的なもので、直観的には分かりやすいですが、細部で現実と矛盾することも多く、応用範囲が狭いのが普通です。例としてはガリレオ以前の落体運動に関する「重い物ほど速く落ちる」という説や、ものの燃焼に関する「燃素」説などがあります。

それでも「直観的メンタルモデル」は、なにしろ直観的に分かりやすいので当初は受け入れられます。そして、研究が進んで、矛盾する現象がどんどん発見されてもなかなか捨てられません。細部の矛盾に説明をつけるために、無理のある複雑なつじつま合わせのロジックが開発されていくことがよくあります。これは天文学が天動説から地動説に変わる前後や、燃焼に関わる酸素の発見、腐敗現象に関わる細菌の発見などの前後における学説の変遷などが代表的な事例です。

しかしどうしてもその「つじつま合わせ」がうまくいかずに破綻する頃に、新たなモデルが開発されるわけです。ガリレオの「落体運動の法則」や「地動説」などは直観的ではないものの、それまでは存在した「細部の矛盾」ごとにおかしなつじつま合わせをする必要がなくなり、シンプルな原理で矛盾なく説明できる範囲が増え、応用範囲が広くなります。が、直観的ではないので理解するのには時間がかかります。

最終更新:2014年07月23日 00:47