対話篇

そこの席は空いてるのか? その隣は?

ああ、じゃあ、悪いけど座らせてもらう。

あんたも船待ちか? おれもだよ。え? ああ、おれは、大陸まで。

はは。そうだな。遠い旅だ。あんたは? 南の人だろう? ここらは寒くないか?

え? そりゃ判るさ。訛りが少しと、顔の色。おれも南出身なんだ。十三の頃には、もう国都で暮らしていたけど、今でも故郷はあの赤い土の上だと思っているよ。風は果実の匂いがした。

……船は遅れるものだと聞いたが、随分遅いな。

あんたは何をしてるんだ? 徒人じゃない、魔法使いだろう? だけど軍人には見えないな。そうだ。当ててみせようか。

……役人。違うな。警察ってとこか?

いや、あんたの目つきがそれらしいと思っただけだ。おれだって魔法使いじゃない。心が読めるなんてことはない。だいたい、そんな魔法が何の役に立つってんだ?

ああ、あんたの魔法も知らないのに、悪かった。おれは頭が悪いんだ。許してくれ。

……まだまだ時間が掛かるみたいだ。それにしても寒いな。国都だって、そう暖かくはないけど、こんなに寒いことはない。

え? ああ、そうだ。おれは国立学院にいたんだ。あんたも十分鋭いよ。

嘘みたいな話だけど、おれは本当にあそこにいたんだ。今、おれはいくつに見える?

三十。そうか、おれはそんな風に見えるんだな。おれは十九だよ。つい最近まで、あそこにいたんだ。

いろいろあって、ここまで来た。

はは。訊きたそうな顔をしてる。あんた判りやすい人だ。おれの話なんて、そうおもしろいとは思わないが、船が来るまででよければ、聞いてくれるか?

おれは十三の冬に学院に入った。生まれたときに光膜が見つかって、それからずっとおれは学院に入るために生きていた。おれの光膜は二層だったそうだ。産婆が卒倒して、そのまま死んでしまったというから、眉唾だが。

おれの母は軍人だった。今も極北にいると聞いている。会ったことはない。淋しいと思ったことはなかったな。父はとても優しい人で、おれを十分すぎるくらい愛してくれたから。本当は春には国都にいるはずだったのに、それが冬まで延びたのは、父がおれを手放したがらなかったからだ。おれを学院の職員に預けて、父は静かに泣いていた。おれは理解できなかったが、父はたぶん、学院に入ったおれが戻らないことを予感していたのだと思う。

恐らくあんたも判っていると思うが、おれは始め軍課生として学院に入学したんだ。おれは十三歳だった。それがどういう意味を持つのか、考えなかったわけじゃない。だけど、おれの故郷は、あの美しい、澄んだ空の街だった。戦うということが、おれには本当の意味で遠いことだった。

近い年の子供たちの中で、おれの能力は群を抜いていた。比べられるものでないとは判っているが、それでも、おれは誰よりも多くの人間を屠る力を持っていた。十五になる頃には、実技では、いつも二つ上の学年に加わって授業を受けていた。ただし、一般課程との合同授業……法学や、哲学では、何度留年しかけたか判らない。三つ下の子供にだって、試験の点数じゃ、負けていたかも知れないな。けど、そのお陰で、おれは自分の力を過信せずに済んだ。おれにはできないことが幾つもあったから。

おれは決して過信はしなかった。それは自負がなかったのと同じ意味じゃない。おれは、いつも、寮の固く冷たい寝台で、母を瞼に描いた。父から話に聞くだけで、見たことのない彼女の姿を、おれは細部に亘って想像した。彼女は北地の薄暗い光を弾く、銀色の長い髪をしていた。強い眼差しをして、髪と同じ色の軍服を身に付けて、美しく微笑んでいた。おれの想像の中で、彼女はいつも微笑んでいた。彼女の魔法は苛烈だった。北の大地に彼女の爪あとがいくつも刻まれているのを、おれは幻視した。彼女は、おれにとって、軍人と同義だった。この国を、人々を守る盾を、おれは彼女を通して自分の中に見ていた。

おれは、学院始まって以来、初めての在学幹部候補生になった。北地へ実戦にも行った。最初は戸惑ったけれど、うまく殺せたとき……陳腐な言い方だが、胸が震えるような喜びを覚えた。確かに、この手で、おれたちの国を守った、そう思った。

おれは、十七歳だった。

彼が、おれの目の前に現れたのは、冬だった。彼は、北方軍部から軍課に送られてきたんだ。そういうことは、多くはないが、あるにはあった。軍用魔法使いは数が少ないだろう? だから、何かやらかしても、死刑にはできない。しかたなく学院に戻して、数年再教育を施してから、軍部に復帰させるんだ。こんなこと、一般課程の法学でも教えないことだと思う。でもおれたちは知っていた。秘密っていうのは、隠せば隠すほど知れ渡る。

だけど、彼が特別だったのは、そのこととは関係がない。

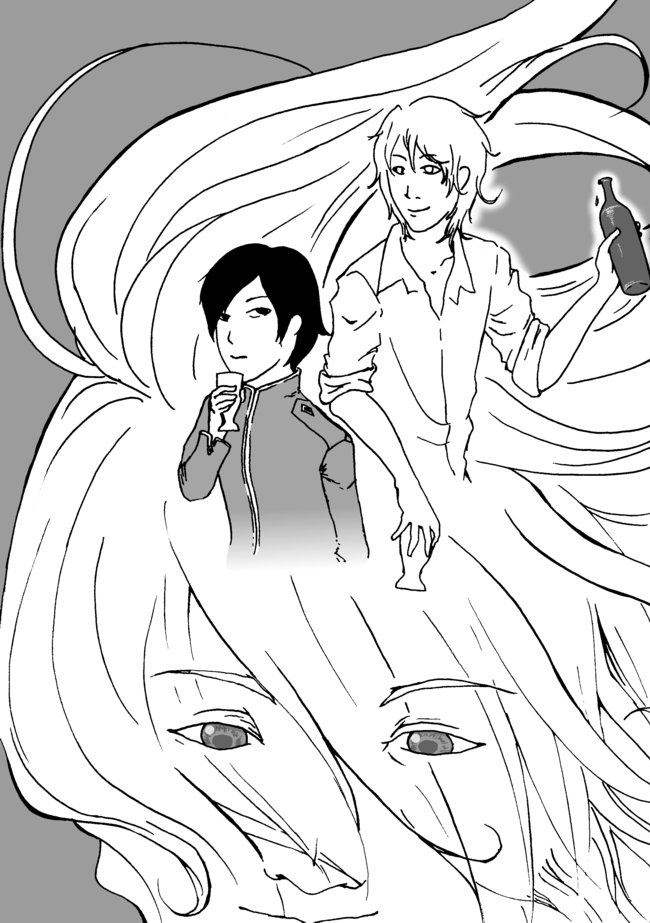

彼は、黒色の髪と目をしていた。青白い肌で、彼が北地の人間であることはすぐに知れた。だけど、あんな色の髪も、目も、おれは終ぞ見たことがない。十三まで南で暮らして、国都へ来て四年、学院を出て一年、一度もだ。あんたはあるか?

そりゃあ、そうだろう。あの色は、特別な色なんだ。

おれはすぐに彼に話しかけた。透き通るような瞳が、おれを射抜くように見つめて、

「おれに話しかけるな」

一瞬、おれは何を言われたのか理解できなかった。彼の言葉には強い北地訛りがあった。

内容に驚いたわけじゃない。軍課の魔法使いには気難しいやつが多かったから、そういう台詞には慣れていた。おれは気にも留めず、彼の肩に触れた。

彼の手が弧を描いた。

おれは体術も好きで、彼の動きはよく見切れたが、避けなかった。そういうことが、近付くきっかけになることも、よくあったから。

細い音がして、俺の頬が針でひっかいたような跡を残して血を流した。

彼は蒼白な顔をして口を押さえた。それからすぐに走り出した。おれは当然それを追い、古び、草生した外れの校舎にまで追い詰めた。

「放っておいてくれ」

彼は、薄汚れた重い扉に凭れ、くぐもった声でそう言った。

「厭だと言ったら?」

微笑むと、彼は耐えられないとでもいうように顔を背けた。そのこめかみの色がひどく悪いのに、おれははじめて気が付いた。

「気分が悪いのか?」

「……吐きたい」

おれは、彼を半ば抱えるようにして、校舎の裏の草地にまで連れて行った。背をさすり、えずく彼の涙を拭った。

少し落ち着いてから、近くの川へ水を汲みにいった。落ちていた大きな乾果の殻に満たして戻ると、彼は呆然として座っていた。

「飲めるか?」

「……ありがとう」

それで、おれは、彼が素直な人間であることを知った。

「……本当に、その、ごめん」

乱れた服を直しながら、彼はそう言った。

「血が苦手なんだ。自分でやっておいて、馬鹿だけど」

「そうか。これからは気をつけるようにするよ」

微笑むと、彼は困惑したように、小さく頷いた。

おれは、友人に、鳥の子だと揶揄されるくらい、彼について回った。

彼は、おとなしい人間だった。いつも騒がず、図書室の隅で、おれに判らない本を読んでいた。たとえば? そうだな。キカイって知ってるか? 魔法もなしで、岩のように重いものを浮かせたり、人を一瞬で遠いところへ運んだりする、すごいものだって、彼は言っていた。そんな学術書ばかり読んでいたよ。彼は血と同じくらいに魔法が嫌いだった。

おれは、彼の隣でまどろむのが好きだったんだ。彼の穏やかで薄い光膜はおれを安心させた。彼が、血煙の戦地から帰ってきた魔法使いだということをおれはどうしても信じられなかった。

彼は、静かだった。それでも周りは彼を放っておかなかった。彼の着替えるところを見た級友は、無数の傷が赤黒く彼の背を覆っていたと言った。また、彼の黒い髪は貴血の種族だと言う者もいた。

貴血。

おれたちの間では、割合有名な噂だった。戦地に近い北方の村の因習。軍用魔法使いの出生率を上げるために、魔法使い同士の濃い血を掛け合わせるんだと聞いた。もちろん、悪性の素質も高確率で遺伝するから、畸形が何体も生まれる。だけど、彼らは優秀な魔法使いなんだ。前線で戦っているのは、そうした畸形の魔法使い……貴血ばかりなんだと、脅かし好きの教師がそう話していた。

彼の黒髪は、貴血の証だと、そんなことをおれはちっとも信じなかった。

ただ、冗談交じりに、こんな与太話を聞いたんだと話し、それを彼は黙って俯いて聞いていた。それは、彼の肯定だった。おれは、細く耳に掛けられた彼の髪を見つめた。これほど美しい色が、そうした背徳の子であることは、当然のことのようにも思われた。

「軽蔑する?」

彼は吐息じみておれの名前を呼んだ。うんざりするくらいありふれた音が、彼の舌の上で飴玉のように角を丸くした。あるいは北国の訛りがその効果を増したのかも知れない。

「訊きたいことがあるんだ。どうして、おまえは、ここへ戻ってきたんだ」

おれは彼の問いかけを無視した。彼がどうして生まれたのかということよりも、おれには知りたいことがあった。

彼は、よく夜更けに、苦痛に塗れた顔で呻いた。泣きそうに顔を歪めて、そして泣けずにいた。おれには汗を拭いてやることしかできなかった。おれは、どうしても彼の苦しみを取り除いてやらなければならないと思っていた。

彼の過去が、現在の彼を痛めつけているのだという確信があった。

「教えてくれ。北地で、何があったんだ」

彼は首を振った。おれは、それ以上彼に立ち入る術を知らなかった。

ときに哀願し、ときに怒鳴って、それでも彼は口を割らなかった。ただ、彼の身体の、尋常ではない数の傷が、おれにあらゆる想像を強いるだけだった。

おれは疲労していた。

おれの友人に、向精神性魔法を扱う奴がいた。あんたも知ってると思うが、奴の光膜……本当に、爪の先もないほどの量を、両手にいっぱいの水に混ぜて飲むと、幻覚が見えるんだ。種類にもよるが、そいつのは、意識を自己の精神の深層に潜らせ、閉じ込めて、癈人にする、そういう質の魔法だった。幻覚剤にまで薄めると、過去の記憶が、五感の迫真を持って見られた。おれは故郷の美しい空を、父の声を、夢に見ていた。

おれは、その頃、北地へ戦いに行っては、学院に戻り、その間の給料で光膜を買う生活を続けていた。北地にいるときには、彼と離れているからか、おれは安定していた。学院に戻ったとたん、奴の光膜がなければ眠れないほどだった。それでも、学院を飛び級で卒業し、北方軍部へ行くという選択は頭になかった。彼の傍にいることこそが、至上命題になっていた。

おれは、ある日、その光膜を彼に使うことを思いついた。幻覚状態の彼に問えば、過去を知ることができると思ったんだ。確かに、おれは疲労していた。だけど、今でもおれはあのときのおれを許すことができない。ぶっ殺してやりたいよ。

彼の好きな果実酒に、千倍に薄めた光膜を一滴落とした。

「一杯やろう」

そう誘うことは、よくあった。彼は全く警戒せずにおれから盃を受け取り、口をつけた。

おれは昂奮を抑えられなかった。やっと彼のことを知れる。既に、目的と手段は転倒し、おれは彼の瞳を凝視していた。

彼は、額を押さえた。それから静かに立ち上がり、おれの後ろを通り、出窓に近付いた。おれの部屋は、寮の中でも一番見晴らしの良い、最上階にあった。出窓に足を掛けた彼は、そのまま身体を外へ投げだし、落下した。おれは、ほとんど反射作用のように立ち上がって、同じように飛び降りた。おれの魔法は直接浮遊に関するものではないけれど、うまく調節すれば、落下の速度程度は操作できた。彼のところまで追いつき、彼の身体を抱えて、庭へ緩く着地した。

「何してんだよ!」

おれは彼を怒鳴りつけた。彼はそのとき幻覚を見ているようだった。唇の端から涎が垂れていて、瞳孔が開いていた。

体温の極端に低い手が、おれの背に回された。おれは死人を抱いている錯覚をした。

彼の唇が戦慄いた。

「ころして」

おれは、彼の瞼を閉じさせて、部屋に連れて帰った。

それから、三日は地獄だった。

目を覚ます度に、出窓へ近付くので、両手両足を寝台の柱に縛りつけた。食べ物や飲み物を一切受け付けない、彼のやつれていくのを、おれはじっと見詰めていた。知る限りの治癒魔法の学生を呼び、診てもらったが、誰にもどうなるか判らなかった。

おれは彼を壊してしまったのだと思った。

過去なんてどうでもよかったのに。おれはただ、彼に、安寧を捧げたかっただけだった。なのに、彼の精神を殺してしまった。

おれは幾度自分を殺そうと思ったか知れないが、彼が肉体的に生きている限りは、彼を守るために生きていようと思った。

四日目の朝、暗い部屋の中で、おれを呼ぶ掠れた声が聞こえた。

「……これ、何だよ。外せよ」

おれは彼の手に取りすがって泣いた。

彼は、この三日間のことを何一つ記憶していないようだった。おれは、彼に、果実酒の中毒で昏倒していたのだと言った。

「ついててくれたのか? ……ありがとう」

がさがさに瘠せた唇でそう言われて、おれは、彼のことを愛しているのだと気が付いた。

おれは、翌日から授業に出なかった。

光珠を作っていたんだ。

おれにはもうないから、やってみせることはできないけど、想像してみてくれ。魔法使いなら判ると思う。

光膜を、最大限まで放出する。それを、指先や、どこか一所に集める。それだけ。それを、形が元に戻らなくなるまで続けると、光膜の塊になるんだ。これを作っていた。

おれの父が持っていたんで、知ってたんだ。本当は、量を調整して作って、形見にするものらしいけど、おれは、おれの持つ限りの光膜を使った。何日経ったか判らない。部屋の隅に座って、おれは右手の人差し指の上に、光膜を安定させ続けていた。あるとき、それが、ころりと床に落ちたんだ。それを見て、おれは意識を飛ばした。

次に起きたとき、おれの横たわっている寝台の横に、小さな椅子に腰掛けた彼がいた。彼は、青黒い隈を作って、憔悴しきった様子でおれの名前を呼び続けていた。

おれは、大丈夫だと言いたかったが、声が出なかった。代わりに彼の頬を撫でた。彼はおれの布団に突っ伏して背を震わせた。だけど、そのときおれは、彼がおれの光珠を握り締めているのをみて、心底ほっとしていたんだ。

「どうして、こんなことをした」

「おれは頭が悪いからこんなこと以外に遣り方を知らないんだ」

「おまえは……徒人になってしまって、それでも仕方ないっていうのか」

「仕方ないよ」

「おれは……許せない。おまえを許せない」

おれの手を握り締めて、彼はそう言った。

「それはおまえのために作ったんだ。許さなくてもいいから、持っていて欲しい」

彼は声を上げて泣いていた。

おれは、軍課から一般課程に移籍することになった。体術ができたので、白兵科に慰留されたのだった。おれは、どうでもよかった。彼があと数ヶ月で北方軍部へ帰参すれば、おれも学院を辞め、彼に従って北地へ行くつもりだったからだ。

彼は、罪悪感を覚えているようだった。再三、そんなものは不要だと言ったが、彼は頑固だった。彼は、おれが、過去を知る代償に光珠を差し出したのだと信じ込んでいた。それを知って、おれは卑怯だった。否定も肯定もせず、ただ口を噤んでいた。

彼はおれに過去を話し始めた。皮肉だよ。不要な過程を幾度も経て、ようやくおれは、最初の目的に辿りついたんだ。

彼は、極北の山間の村で生まれた。父母はどちらも軍人で、恐らく兄妹だった。彼にはたくさんの兄弟がいたが、五体満足なのは、彼と長兄だけだった。四つ離れた彼の兄は優秀で、十五で戦地に出た。おれは知らなかったが、北地では、軍課を経ずに光膜の査定のみで戦いに赴く魔法使いが割合いるそうだ。その兄が二十になった頃、彼も北方軍部に召し出されることになった。軍部屈指の魔法使いの弟だということで、鳴り物入りの入営だったが、彼は全く使い物にならなかった。魔法を使って人を殺すのが嫌いだったんだ。彼は殺される間際まで何もせずに突っ立っていた。それを彼の兄が間一髪で敵を撃つ。そんなことが幾度も続いて、軍部は彼を国都の国立学院に送ることを検討し始めた。兄は、それでも彼の力を信じていて、きっと次は恐るべき活躍を成すと言い続けていた。彼は兄のことを好きだった。兄の期待を裏切ることは腸を断つように辛いことだったが、同時に、他人の命を奪うことも、自らに許すことはできなかったんだ。

深い霧の立ち込める日のことだった。彼は、いつものように、ぼんやりと立っていた。そこに、炎の矢が飛んで来た。今度こそ、誰にも迷惑を掛けないところに向かえると、彼はその矢に身体を向けた。

その矢は彼を貫かなかった。代わりに、兄が、血を流して倒れていた。どこに当たっていたのか、そのとき生きていたのか死んでいたのか未だに判らないんだと彼は言ってた。

それを確認する冷静さを、彼は失っていた。

怒りに解放された、貴血の持つべき極大の光膜が辺りを包んで、空気が震え、鳴動した。

一瞬の後、彼を中心に残して、大地は円形に抉れていた。

初めて魔法を、それも最大級の力を使った彼は、数日昏睡した。

その間に、その失われた地上にいた、おれたちの国の魔法使いや兵士が、顔も判らないような状態になって、戻ってきていた。

彼の魔法は、転移魔法だった。彼らは、たった数十人で敵地の只中に転移され、嬲り殺されて帰ってきたんだ。

彼は、正式な罰刑が決まるまで営倉入りになった。

営倉でのことだけは、彼は話さなかった。必要なことだとは思わなかったから、おれは取り立てて訊かなかった。ただ、恐らくあの傷は、その時期に付いたものなのだろう、とだけ思った。

結局、彼に罰刑は下されず、一年後、営倉を解かれた彼は、当初の予定通りに学院へ送られたのだった。それがなぜかは判らない。だけど、彼は、あのとき十六歳だった。軍課を経ず、戦いを厭う子供だった。彼を罰することのできる大人は、極北の戦地にはいなかったんだ。おれはそう思う。

「血が……嫌いなんだ」

話し終えた彼は、そう言った。

「兄は、おれと同じ黒い髪をしてた。だけど、ぐちゃぐちゃになって戻ってきたとき、赤くなってたんだ。おれは、おれを殺してしまいたいと思った」

おれは彼を抱きしめた。おれは頭が悪くて、言葉を知らないから、それ以外にどうしたらいいか判らなかった。おれにはもう魔法もなかったんだ。

「魔法が嫌いなんだ」

「うん」

「死んだりしないで」

「うん」

おれは、一晩中、彼の願いを聞いてやった。

おれたちは、十八歳になっていた。

彼は、もう数週間で軍課を卒する予定だった。

一度、正式な帰営の前に、北方軍部へ挨拶へ行くことになった。おれは当然の顔をして彼についていった。友人の使い魔を借り、冬の空を駆った。

彼は、乗魔がかなりへただった。危なっかしくて見ていられないので、一匹を学院に帰し、おれの操る奴に、彼も同乗することになった。そうして、幾日か予定を遅れて、おれたちは北方軍部に到着した。

赤い旗が何百本も棚引く道のずっと向こうに、本営があった。おれたちは、並んで歩いたが、黙っていた。おれは、この空の下で彼は生まれたのだと、そんなことばかり考えていた。彼は何を思っていたのだろう。おれには判らない。

それは、唐突だった。

鋭い風が一閃した。明らかに魔法による攻撃だった。

おれは失念していた。この北地には、彼の敵は山ほどいるんだってことを。だって、彼は何十人もの軍人を、一時に、最も残虐な方法で死なせたんだ。彼を怨む奴なんて腐るほどいたはずだ。そして、その瞬間、彼は無防備だった。彼の隣にはおれしかいなかったんだ。彼を狙った魔法使いは、全く賢明だった。

おれは、彼を突き飛ばした。腹に燃えるような痛みが走った。

内臓が出ていたような気がする。それくらい、見事に腹が裂かれていた。はは。そんな顔しないでくれよ。おれは死ななかったんだから。

でも、そのとき、彼は、激昂していた。

いやな予感はしたんだ。おれは、うまく動かない手で彼を止めようとしたけど、届かなかった。次の瞬間には、辺りは真っ白になって、そして、消えていた。貴血の魔法の強大さを、おれは知っているつもりでいた。だけど、そんなものじゃなかった。何か、もっと圧倒的な力だ。

おれは、そのときはじめて彼のことを恐ろしいと思った。

気が付くと、本営のあった辺りまで果実の皮のように地面が捲れ上がっている、凄まじい景色の中で、おれと彼は二人でいた。

おれたちには帰る場所がなかった。北方軍部を吹き飛ばしたんだ。戻ったところで、死ぬだけだった。

おれたちは、おれの腹の傷が癒えるまで、山間を転々として暮らしていた。一年掛かったけど、死ななかっただけ儲け物だ。

彼……彼は、もう魔法使いじゃないんだ。

二度、限界を超える力を使ってしまったからなのか、光膜が失われた。おれたちは、徒人になった。あれほど魔法を疎んでいたから、さぞかし喜ぶだろうと思ったら、彼は少し淋しがっているんだ。彼と、彼の兄は、髪の色だけじゃなくて、能力まで同じだったんだそうだ。

そういえば、戦争はどうなっているんだ? おれ、全然知らないんだ。

へえ。まだ続けてるのか。よく厭きないな。

そうだ。おれに魔法を掛けるのは止めておいたほうがいいと思う。あんたのは、呪文詠唱だろ。確かに、国警には向いている魔法かもな。

だけど、おれたちは兵士だ。戦場でぐだぐだしゃべってる暇はない。あんたが詠唱している間に殺せる。嘘だと思うならやってみればいい。あんたの後ろに、おれの光珠を持ったあいつがいるんだ。

おれの魔法は、目で見たものに速度を与える魔法だった。

あいつがおれの光珠を齧って、顔を上げたら、それであんたは地平の先に消えることになる。

おれたちを捕まえたいなら、もっと優秀な奴を寄越したほうがいいんじゃないのか?

ああ、もう船が来ちまった。

短い間だったけど、聞いてくれてありがとう。

あんた、名前は。

……そうか。いい名前だ。

え? 魔法が使えなくなったこと?

おれは何とも思わないよ。

魔法があろうが、なかろうが、おれがしたいことは一つだけだ。

おれの心を動かすのも。

おれの魔法使いは、あんたのその後ろにいる、そいつだけだ。

それじゃあ、さようなら。

最終更新:2008年08月17日 00:07