パラレルワールドはあるのだろうか? 現在編集中

―― コペンハーゲン解釈と多世界解釈 ④ ――

4-2.エンタングルした偏光実験(EPR実験)への適用

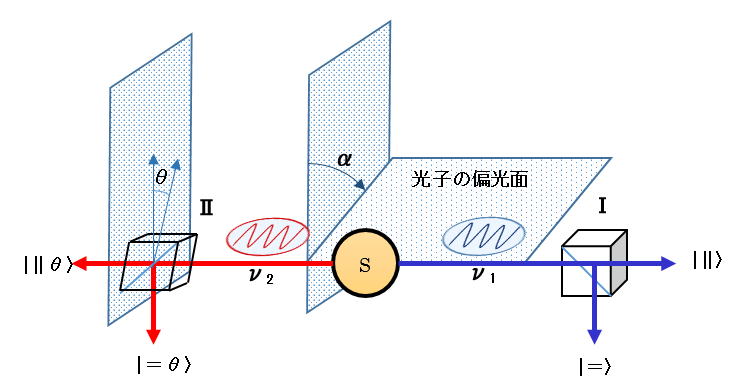

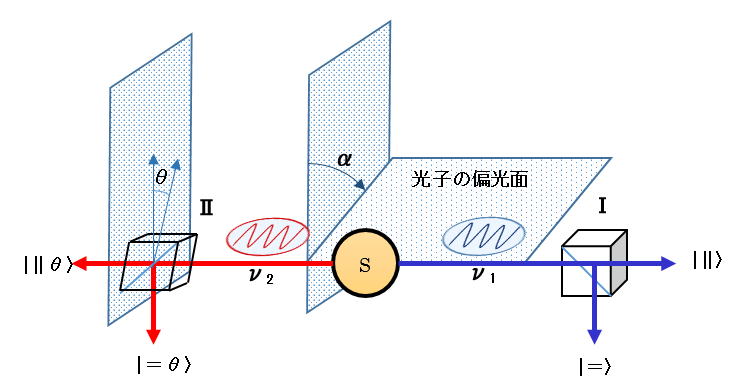

アスペの実験の簡単な概要を下図(図4-3)に示す。

図4-3.アスペの実験

上図のⅠとⅡは偏光ビームスプリッタであり、それぞれ入射光に対して垂直方向の偏光と水平方向の偏光に分離する。Ⅱのビームスプリッタは入射光の右回り回転方向にθずれるように置いてある。ν1とν2は、高励起Caからの2個の光子が同時に反対方向へ放射されたものを表している。それぞれの光子の偏光方向は同じである。式(4-1)から、

|

ν1〉 = cosα||| 〉 + sinα |=〉

= cosα|||1〉 + sinα |=1〉 (4-2)

と記述できることがわかる。ここでαはビームスプリッタⅠの垂直偏光方向に対するν1の光子の偏光方向のなす角度である。このαは全くわからないが、光子の偏光方向がもしわかったとしたらのパラメータであり、実験で求めることもできない。また、|||1 〉,|=1〉の添え字1はν1の光子に対応し、添え字2はν2の光子に対応する。どちらの光子が先にスプリッタに到着したかにより事情が異なってくるが、ν1の光子が先にスプリッタに到着したと考えよう。

さて、それぞれの世界で偏光方向が同じ光子が上図の光源Sから左右に飛び出すとすると、ν2は

|

ν2 〉 = cosα|||2〉 + sinα |=2〉 (4-3)

と記述され、さらに、

|

ν1〉| ν2 〉 = cosα|||1〉|||2 〉 + sinα |=1〉 |=2〉 (4-4)

と記述できる。この式は、それぞれの多世界においても偏光方向が一致していることを表している。

ν2がビームスプリッタⅡを通過すると、

|

ν2 〉 = cos(α-θ)|||θ 〉 + sin(α-θ) |=θ〉 (4-5)

と記述できるので、α=0°,90°とすると、

|

||2 〉 = cosθ|||θ 〉 - sinθ |=θ〉 (4-6)

|=2〉 = sinθ|||θ 〉 + cosθ |=θ〉 (4-7)

となる。よって、

|

ν1〉| ν2 〉 = cosα cosθ||| 〉|||θ

〉 - cosα sinθ||| 〉 |=θ〉

+ sinα sinθ |=〉|||θ 〉 + sinα cosθ |=〉 |=θ〉 (4-9)

添え字1,2は前後関係で判別できる場合は省略した。係数の二乗をとればそれぞれの観測における確率を表す。放射された光子の偏光方向の角度αはすべての可能性(0~2π)が等しくあるので、

(4-10)

(4-10)

sin2αも同様である。よって、それぞれの観測確率は、

| 同時に観測される光子の偏光状態 |

観測確率 |

| ||| 〉|||θ

〉 |

|

| ||| 〉 |=θ〉 |

|

| |=〉|||θ 〉 |

|

| |=〉 |=θ〉 |

|

この結果はアスペの実験と一致しているのではないであろうか?というよりも、量子力学と一致しているように思える。アスペの実験はベルの不等式を破っているので、この結果もベルの不等式を破っているはずである。

しかし、この理論は、多世界解釈と多世界におけるエンタングルした粒子の運動の保存則を守っただけであり、遠隔作用は入っていないように思える。どうであろうか?

(結果的には、量子力学の理論展開とほとんど同じになってしまった。普通の量子力学とどこが違うの?と言われると、導入した前提が異なるとしか言えないが・・・)

コペンハーゲン解釈における量子力学では、観測前は粒子の実在を仮定してはならないことになっている。もし粒子の実在を仮定するとベルの不等式が成立すると思われていたが、アスペの実験はそれを否定した。しかし、上記の理論は観測前の粒子の実在を仮定したにも関わらず、量子力学の予測と一致する結果を得た。とすると、ベルの不等式は粒子の実在を仮定する不等式ではないということになる。多世界解釈を導入すると、様々な分野の事象がうまく説明できるようであり、近年の理論物理学者の中から多世界解釈が正しいのではないかとの声が数多く上がってきているようである。(量子力学の解釈問題、コリンブルース著、和田純夫訳、講談社ブルーバックス、2008年)

光と偏光板との相互作用やアスペの実験の多世界解釈が量子力学と矛盾しない結果を導くのを見てきたが、これをどう考えようか? 我々の住む世界は実在していると考えてい人が多いと思うが、多世界解釈は、多世界というちょっと奇妙な共存する世界を導入することにはなるが、実在する世界観を与えてくれるものではないであろうか? 今のところ、遠隔作用を含まない、近接作用の考え方で、量子力学と等価な理論的枠組みを多世界解釈は与えてくれるように思える。

多世界解釈の中で共存する世界はどんなものなのかは、今のところよくわからない。真の姿はまだ見えていないが、多次元宇宙論や素粒子論などの様々な分野の実験事実から、浮かび上がってくるのかもしれない。

ひとつ問題があるとすると、2個の光子の中のどちらが先にビームスプリッタに到着したかにより、選ばれる多世界が異なってくることである。上述の実験の場合は、どちらが先でも同じ観測確率が導出できるので、結果が同じであればどちらが先でも構わないように見える。 しかし、全く異なる事象が発生する場合は深刻な事態となるという考え方もできるかもしれない。エンタングルした粒子を遠く離れた場所で同時に観測した場合、それぞれの場所で多世界の選択が行われる。選択された世界が全く異なっていた場合、そして及ぼす影響が深刻に異なっていた場合、どちらの世界が優先されるのであろうか?という疑問もでるかもしれない。 多世界の選択がどの時点で行われるのかの問題もある。上記の理論では、偏光方向の分離を行う偏光ビームスプリッタに先に光子が到着した方を優先して多世界への分離を行ったが、どの時点で多世界に分裂するのかは明確に示していなかった。光源から光子が飛び出したときには既に多世界の共存状態であったと考えているが、ビームスプリッタで分離しているその時に多世界が発生することがあると考えるのか。しかし、この問題はとても根が深そうである。あとて、再度取り上げて議論したい。

最終更新:2015年08月20日 13:47