1.金星の場合のエネルギー収支バランス

金星の高温はCO2が原因であろうか? で述べたように、金星の雲と90気圧の高圧の大気、そして激しい気流によって引き起こされる断熱圧縮・膨張が下降気流による温度上昇と上昇気流による温度低下を生み出し、地表温度467℃の原因となった。

図1.金星のエネルギー収支バランス

図1は、金星のエネルギー収支を整理したものである。金星内部に入る太陽エネルギー(吸収太陽エネルギー)と熱放射の形で放出される硫酸の雲からの放射エネルギーは、熱平衡状態において一致する。吸収太陽エネルギーが大きければ、金星全体の温度が上昇し、雲からの熱放射エネルギーが大きければ、金星全体の温度低下が起きることになる。かなり荒っぽい近似であるが、おおよその現象を定性的に説明している。雲の下は高圧のCO2ガスが激しく対流しているので、断熱圧縮や断熱膨張により熱エネルギーは下方へ押しやられ、地上付近は約500℃の高温となっている。このメカニズムにより、膨大な熱エネルギーが金星の地表近くに蓄積されている。もし、気流がなければ断熱圧縮・膨張が起きないので、通常の熱力学の法則に従って気温の高低差は消失するものと思われる。しかし、同時に雲も消失するので、全く違った金星になるであろう。ある平均速度の気流が大気を常に対流させている場合、熱力学的安定状態として温度の高低差が生じると考えられる。それゆえ、一見、エントロピーの増大法則に逆らって温度差を利用してエネルギーを得ることが可能なように見えるが、温度差が小さくなると気流にブレーキがかかり、蓄積された自由エネルギーが減少することになる。もちろん温度差があるので、それを利用してエネルギーを得ることは可能であるが、熱力学の法則に逆らう現象は起きない。この現象を例えるならば、電気エネルギーに相当するのが地表の不均一な温度分布(極と赤道)によって生じた対流発生のエネルギーであり、電気エネルギーによってエアコンを動かし低温と高温を作り出しているのと同じように、大気の高度による温度差を生み出していると考えられる。熱力学方程式を厳密に解かなければ正確なことは言えないが、温度差がない状態で対流が起きた場合は、その対流を打ち消す方向の力が大きく働き、消費するエネルギーに対してほとんど気流速度は増加しない。しかし、しだいに温度差が生じるようになると、打ち消す方向の力が小さくなり、小さな対流エネルギーの消費で気流速度は維持できるようになり、供給される対流のエネルギー量に対応した温度勾配が生じるものと思われる。つまり、気流速度を大きく変更しようとするとそれを打ち消す方向の力が大きく働くため、気流速度は温度勾配によって定まっていると考えることもできるかもしれない。惑星が熱エネルギーをどのように蓄積し、それをどのように維持するかを熱力学を使って解いてみると面白そうである。

上記の議論は、CO2の赤外領域の吸収を考慮していない。雲の上層にもCO2ガスがあるので、雲からの熱放射の一部をCO2ガスが吸収している。それゆえ、雲の表面から放出される熱放射の温度はいくらか高めに補正される。また、地上からの熱放射の一部が雲を通過して漏れ出ていることが発見されているので、逆に雲の放射熱の温度は低めに補正されることになる。実際の赤外線スペクトルの観測データから、雲から放出される熱放射の温度を見積もった方がよいと思われる。

硫酸の雲が発生する高度は気圧と温度の関係でほとんど決まっていると思われるので、雲からの熱放射の温度はほぼ固定と見做してよいと思われる。しかし、そうすると温度を一定に保つメカニズムが働きにくくなり、太陽エネルギーの吸収量が増えると金星内部の温度上昇を止めることができなくなる。また逆に、太陽エネルギーの吸収量が減ると、金星内部の温度低下を止めることができない。何らかの平衡状態を保つメカニズムが働かなければならない。一つは、大気が全体的に温度上昇すると、雲はより高い高度で発生するようになり、雲の表面積が増えることにより、雲全体から放射される熱放射エネルギーの量が増えて温度低下を引き起こし、定常状態を保つメカニズムが考えられる。もう一つは、地表温度が上がると、雲から漏れ出る地表からの熱放射量が増えることで、定常状態を保つメカニズムも考えられる。

2.地球の場合のエネルギー収支バランス

金星の場合を参考にして、極力シンプルにした地球のエネルギー収支を考えてみることにする。問題は、地球は雲に覆われている部分とそうでない部分があり、太陽光が吸収されるところと放射エネルギーがどこから出ているのかを区分けしなければならないことが、金星より物事を複雑にしている。

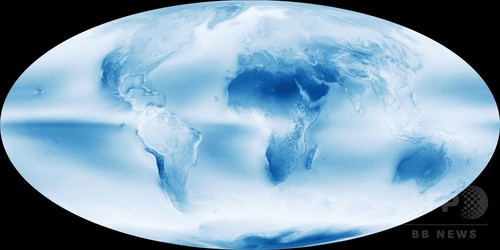

上図は、世界的雲の量を平均化して表示したNASAの公開データである。アメリカ南西部、北アフリカ、サウジアラビア、オーストラリアなど、砂漠地帯の空気が乾燥している地帯の上空はほとんど雲がないことがわかる。

正直言って、この図を見ながら途方に暮れている状況である。考え方としては、雲に覆われている部分は雲からの熱放射、雲が少ないところは地上からの熱放射を中心に話を組み立てることで、エネルギー収支バランスを考えることである。中間領域は両者の混合比で考えるとよいと思われる。しかし、雲が薄い場合、つまり、地上からの熱放射の一部を雲が吸収するが残りは素通りする場合、雲の高度が低い場合と高い場合など、様々な状況が考えられるので、事態は複雑である。この問題は専門家に任せよう。

3.熱エネルギーは大気に蓄積されやすいことによる地球温暖化の可能性について

火山や工場の煙突から排出される高温のガスは大気にどのような影響を与えるのであろうか? 火山活動や人類が排出する熱エネルギーの量は、全地球から排出される熱放射エネルギーに比べると、比較にならないほど小さいことはよく知られている。1万分の1以下であろうと見積もられ、地球温暖化にはほとんど影響しないと考えられている。しかし、熱エネルギーが大気に蓄積されやすいことは、金星大気の対流による温度勾配の発生のメカニズムの考察から導き出される結論である。上昇気流の発生とそれに伴う下降気流の発生が温度勾配を決定する。また、気象学的に逆転層が存在し、上空層が高温、その下の層が低温となる、通常の温度勾配(上層低温、下層高温)と逆になる現象が頻繁に起こることが知られている。温暖前線の下に寒気団が潜り込む場合や放射冷却した地表の上に暖かい空気が流れてきた場合などである。このような状況が発生した場合、上昇気流はこの逆転層にぶつかり、それ以上上昇することができなくなり、停滞することが知られている。このことはヒートアイランド現象にも起きていると言われている。(下図)

図3.上空に逆転層があるため、大気汚染物質が滞留する。(出典:Wikipedia

ヒートアイランド)

火山や工場の煙突から発生する上昇気流は局部的上昇気流であり、範囲が狭く、周囲の平均的大気の影響を受けやすい。しかし、高温ガスの上昇気流なので、上昇速度エネルギーは大きく、急激な温度低下を引き起こす。しかし、周りの平均温度より低くなると逆転層が発生することになり、それ以上上昇できなくなり、横方向への空気の流れができることになる。横方向へ逃げる空気の温度はそれほど高くはないので、逆転層の下に熱だまりができ、地上からの熱エネルギーがそこに蓄積され、しだいに横方向へ2次元的に拡がっていくことになる。熱だまりの大きさは供給される熱エネルギーの大きさによって決まり、火山の上空には巨大な熱だまりができていることが予想される。この熱だまりは地球全体から見ると小さな局部的なものであり、気象が大きく変わるとすぐにでも消滅してしまうようなものである。しかし、この熱だまりはその直下の地表付近の気温を上昇させる働きがあり、長い年月をかけて蓄積された熱だまりのエネルギーは膨大なものになり、地球全体の気温に大きな影響を与える可能性があると思われる。人類が生み出した工場や発電所から放出された熱エネルギーも、この熱だまりに蓄積され、地球温暖化に寄与している可能性は否定できない。火山の場合は、はるか太古の昔から存在しているので、この影響は織り込み済みであり、最近の地球温暖化には寄与していないと思われるが、人類の発生する熱エネルギーは織り込み済みではないため、地球温暖化を生み出していると考えられる。

地球全体で平均化して考察すると、この熱だまり効果は局部的なものであるので無視されてしまうが、局部的熱だまり効果がどの程度地球温暖化に寄与しているかは、実際の詳細な観測データをもとに検討を重ねないと出てこない。この方面の詳細な研究が行われることを切に願うものである。