MML講座

はじめに

基本的な仕様はマビノギ公式ページにも載っています。

が、ここではワタクシなりの説明で進めたいと思います。

もくじ

STEP1 とりあえず書いてみる

STEP2 和音も使ってみる

STEP3 合奏してみる

STEP4 文字数を減らす

APPENDIX

調律とは?

楽器について

分解能について

楽譜の読み方

演奏の再現性

楽譜の探し方

耳コピーについて

楽器演奏トレのススメ

STEP1 とりあえず書いてみる

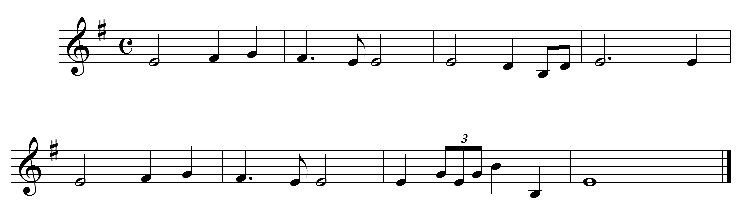

まあ、とりあえずということで、次に示す楽譜を打ち込んでみましょう。

あー、データを編集するにはwindowsのメモ帳があれば十分です。

(交響曲第9番「新世界より」より:ドヴォルザーク)

さて、まずは音の情報を打ち込む前にテンポやボリューム設定をしなければなりません。

この曲のテンポは、四分音符152としておきましょう。ボリュームは設定しなくても構いません。

テンポを設定するには、t100というようにTの後に数字を入れます。今回の場合は152ですね。

ちなみに、テンポを設定しないと自動的に四分音符120の速さとなります。だいたいマーチングとかの演奏ぐらいの速さです。

あと、指定できる範囲はt32~255です。

続いてボリュームの調節。今回は和音1と2は空白で合奏も想定していなので設定する必要はありませんが、一応v10としておきましょう。

設定しない場合はv8となります。(…だっけ?w)指定できる範囲はv0~15です。

おっと、あとオクターブの設定もしてやらなければなりません。これはo4というように設定しますが、これをちゃんと設定しておかないとおかしな演奏になることもあります。

今回はo4としますが、設定しない場合は勝手にo4の音が出ますので省略しても構いません。

また、オクターブを指定する別の方法として「>」「<」を使う方法もあります。それぞれ1オクターブ上げる、下げるとなります。

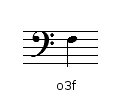

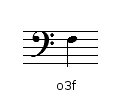

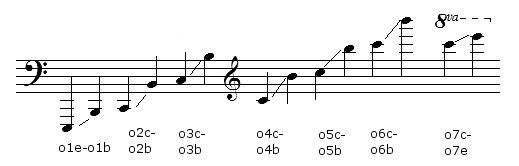

下にオクターブの設定で出る音を簡単にまとめておきました。

それでは音の情報を入力していきましょう。符点音符は数字の後に「.」をつければよいです。

また、ファの音(F音)は半音上げるため、「f」と書く前に「+」をつけます。

あと、音名を指定する別の方法があります。Nnと言うように、nに数値を入力して音名を指定する方法ですが、基本的に使う必要はないでしょう。ここでは解説しません。

書くことがなくなったら書くかも知れませんが。

さて、書いていくとひとつ問題が発生します。

三連符ってどう書けばいい?

公式には三連符や五連符といった表記の仕方が書いてありません。

ではどうすればよいでしょうか。少し考えてみてください。

音名の後につける数字は、全音符を何分割するかの数字です。そう考えれば難しくありません。

この場合の三連符は、全音符を12分割した長さに等しいので「g12」という風に書けばいいです。

実際問題、音名の後につける数字は何を入れても構いません。

ただし、分解能が設定されている以上、あまり大きな数字を入れると正しく演奏されない場合があります。

分解能についてはまた今度説明するかもしれません。

さて、これで完成できると思います。最初のうちは文字数を減らすなど考えずに、自分の分かりやすいようにできれば構いません。

念のため完成例を。文字情報がごちゃごちゃで分かりにくい、なんて時は小節の切れ目ごとにスペースを挿入するなどしてください。楽譜に書きこむ前にスペースを消してやればいいです。

(完成例はまだできていません。悪しからず。)

STEP2 和音も使ってみる

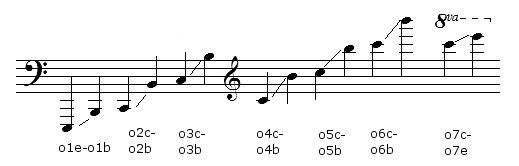

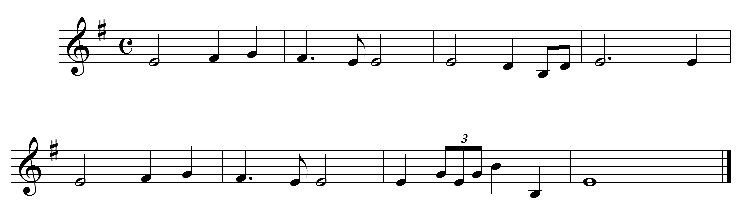

今回は次の楽譜をMMLで入力してみましょう。

(オリジナル 楽譜が大きく感じたので縮小してみた。)

基本的なことはSTEP1と同じです。テンポは同じ楽譜スクロールに書きこむのであれば3つのうちどれか1つのパートに書けばいいです。

テンポは四分音符132としておきます。

ボリュームやらオクターブやらはパートごとに設定してやる必要があります。

今回は4分の3拍子ですが特に気にすることはありません。

最後の小節のタイは「&」を使って再現することができます。上のパートだと「e2&e8」というように入力すれば再現できます。

今回はそんなに難しくないですね。ただしひとつだけ注意しておかなければいけない点があります。

それは6小節目にある、上のパートと下のパートが同じ高さの音を出しているところです。

この楽譜を実際に演奏してみても分かりにくいかもしれませんが、同じ高さの音を出そうとするとちゃんと音を出してくれない問題が発生します。

下に示す楽譜をフルートとかでやってみればわかると思います。

この楽譜の場合はメロディパートにある三連符の直後の「ファ」の音を休符にしてやることでごまかします。

注意するところはそれぐらいです。あとは、メロディと和音1、和音2で入力ミスなどによってパートごとに演奏がずれてないか確認しておいてください。

STEP3 合奏してみる

まず、合奏をするには楽器演奏スキルと音楽知識スキルのランクがともにC以上である必要があります。

そもそも、なぜ合奏をする必要があるのか?簡単にまとめてみました。

- パート数の不足を補い響きを充実させる

- 楽器の種類を増やす

- 文字数の不足を補う

- 仲間同士で演奏して楽しむ

こんな感じでしょうか?

それでは、STEP2の楽譜を2つの楽譜スクロールに分けて書いてみましょう。

今回楽譜を書く上で注意すべき点は、楽譜スクロール1つ1つにちゃんとテンポを指定してやることです。でないとテンポがズレます。

あと、STEP2であったきちんと音が出ない問題は別の楽譜スクロールに書けば起こりません。なのでそこは気にする必要はありません。

もう一つ、MMLとは関係ありませんが合奏時の人数について。

合奏PTは他のPTと同様に8人まで入ることができます。しかし、8人で合奏ができるかと言うと、そう簡単にはさせてくれません。

結論から言うと最大5人までしか合奏できません。なぜかと言うと、音を出すチャンネルがPT1つあたり16個しか割り当てられていないからです。

要するに、1つのパートでチャンネルを1つ使うので5人で15ch、6人だと18chで不都合が生じてしまいます(実際にどうなるかは知りませんが)。

なので合奏するなら5人までが無難です。

。o O(STEPが進むごとに解説が適当になってると思うのは気のせいだよね?)

STEP4 文字数を減らす

さて、マビノギでは作曲スキルを上げることによりより長い音楽の楽譜を作ることが可能となります。

しかし、いざ作ってみたものの、文字数オーバーでうまく再現できないなどの問題があるかと思います。

現在の最高ランク7でメロディが900文字、和音1が400文字、和音2が200文字となっており、個人的にはメロディに対して和音の文字制限がキツイ感じがしてたまりません。

そこで、今回は文字数を少しでも減らす方法をいくつか挙げてみました。

例えば、「…>C<…」と書いてある楽譜があるとします。

B(シ)の音は半音あげると次のオクターブのC(ド)の音になります。これを利用して、「…B+…」というように書き換えができます。

同様な考え方で、「…<B>…」も「…C-…」というように書き換えが可能です。

また、「…>D+<…」といった書き方も、「N」を使うことにより文字数を減らすことができます。

なお、「N」の後に入れる数字ですが、o4Cのときに48となります。そこから半音上がるごとに数字が増え、半音下がるごとに数字が減ります。

「o4…>D+<…」だと、「o4…N63…」というようにしてやればいいです。

16分音符やら32分音符の多い楽譜は、テンポを2倍にしてやれば、たとえば16分音符を8分音符として扱うことができ、文字数を減らすことが可能です。

他に、符点がたくさんあるような楽譜なども、うまくテンポを指定してやれば文字数を減らせるかもしれません。

ただし、テンポは32~255の範囲で指定してやる必要があります。

また、場合によってはテンポを変えたことによって符点などが増え文字数を増やしてしまうこともあるので注意。

シャープやフラット(臨時記号)の多い楽譜だと、+や-の記号が必要となり文字数が増える原因となります(下図参照)。

そこで臨時記号のついていない調(つまりハ長調またはイ短調)に移調してやれば、文字数を減らすことができます。ただし、曲のイメージが変わったりすることもあるので注意。また、移調したからといって必ずしも臨時記号がすべて消えるとは限りません。

簡単に移調の表をまとめてみました。全てハ長調あるいはイ短調に移調するものとします。

| ♯ |

5個 |

1半音上げあるいは11半音下げ |

| 4個 |

8半音上げあるいは4半音下げ |

| 3個 |

3半音上げあるいは9半音下げ |

| 2個 |

10半音上げあるいは2半音下げ |

| 1個 |

5半音上げあるいは7半音下げ |

| ♭ |

1個 |

7半音上げあるいは5半音下げ |

| 2個 |

2半音上げあるいは10半音下げ |

| 3個 |

9半音上げあるいは3半音下げ |

| 4個 |

4半音上げあるいは8半音下げ |

| 5個 |

11半音上げあるいは1半音下げ |

| 6個 |

6半音上げあるいは6半音下げ |

ちなみに、#6個以上、♭7個の楽譜は普通ありません。(#6個=♭6個、#7個=♭5個、♭7個=♯5個)

ただし、まれにハープなどの楽譜で♭7個ついた楽譜もあったりします。説明すると話が逸れますので詳しいことは割愛。

音楽は繰り返しが多かったりします。そこで、特に繰り返す必要がなければ思い切って省略してしまいましょう。

APPENDIX

調律とは?

マビノギの世界では、演奏が必ずしも常に成功するとは限りません。自分の演奏スキルやDEX値が高かったり、演奏する楽譜の難易度が低いと成功率が上がるらしいですが。

あと、日曜日に演奏するのもいいかな?

ところで、「調律」という言葉ですが、本来は楽器の微妙な音の高低の調整を行うことです。チューニングとかと同じです。

調律がうまく行えていないと、うなりが発生したりして聴く側に不快感を与える原因となります。

ただし、一般にマビノギ世界で「調律」というと、演奏の成否を見極めて演奏を続けるかどうかの判断をすること、といった感じでしょうか。

では演奏の成否をどのように見分ければよいでしょうか。

考え自体はそんなに難しいことではありません。楽譜の最初に少し書き加えてやればいいだけです。

最初で適当な演奏をして、そのあとに自分がしたい演奏の文字情報を入れてやればいいです。その一例が下の楽譜。

L64c&c&c&c&c&c&c&c&c&c&…

成功だと楽譜に忠実な演奏をしますが、もし失敗の演奏だと途中で楽譜に書かれていない音が出ます。

それを利用して演奏の成否を見極める訳ですね。

なお、文字数が足りなくなる場合は、&は入れなくても構いません。ただ、電車の発車ベルみたいな音になりますが…

成功の目安ですが、だいたい40~50回音を鳴らして余計な音がなかったら成功となります(要検証)。

64分音符だと1小節に満たない長さです。

なお、これはひとつの楽譜にひとつのパートに書けば十分です。他のパートに書き入れる必要はありません。

ただし、休符のとり方に気をつけましょう。うまくやってないとやはりズレます。

合奏に使う場合も同じように使うことができます。ただし、人数が多くなればなるほど同時に成功する確率は低くなりますので、根気よくやりなおす必要があります。場合によっては妥協も必要でしょう。

合奏に使う場合も、楽譜ひとつにつきひとつこのような調律用のデータを入れておいてください。

楽器について

ここでは、楽器ごとの特徴などを簡単に載せておきました。

また、各楽器には出せる音と出せい音があります。出せない音を無理やり楽譜で指定して演奏しようとすると音がひっくり返って思ったような演奏ができない場合があります。

とりあえず出せる音域を覚える必要はありませんが、楽器によって出せない音があるということだけは把握しておきましょう。

あと、音色などについてはマビノギwikiも参考にするとよいでしょう。

音域はいずれもo1e-o7eの範囲です。

リュートはo3bとo4cで音質が変わる点に注意。

また、マンドリンはトレモロ奏法(同じ音を連続して素早く出す技法)が簡単とありますが、マビノギ内では特に関係ありません。

実際のマンドリンは比較的簡単にトレモロ奏法ができるみたいですが。

- 管楽器(ホイッスル・シャリュモー・フルート・ロンカドーラ)

音域は、シャリュモーがo2c-o4b、フルートとロンカドーラがo4c-o6b、ホイッスルがo5c-o7eとなっています。

ちなみに、シャリュモーはクラリネットの低音域の音を指す言葉だったような気がします。

あと、一般に言うクラリネットの音域はもっと広いです(o3d-o7cぐらい)。

シャリュモーの音域はバス・クラリネットとほぼ同じと考えていいでしょう。低音にもメロディにも使えて、個人的にはオススメの楽器。ただ、もう少し音域が広ければ…

ロンカドーラは尺八みたいな音が出るそうです。音の出方による仕様ですが、トレモロ奏法や速い旋律は苦手なようです。

ジャイアントでも扱える楽器。小太鼓はポップスなどでよく用いられるスネアドラムとは違う音である点に注意。

大太鼓・シンバルでo2d+を指定すると少し違った音がでる模様。

ジャイアントでも装備可。ひとつの楽器だと特定の音しか出せないので基本合奏向け。

空き瓶はまだしも、氷の笛って演奏で使うのかな…?

マビwikiによると、氷の笛はシャリュモーと同じ音が出るそうです。

要望や意見、間違いの指摘などあればこちらで。

最終更新:2009年05月24日 18:13