| 消防屯所 |

|

北川村消防団第三分団

青森県三戸郡名川町虎渡(国道4号沿い)

1987年5月1日(金)

Canon A-1, NFD28mm F2.8, UV, Kodachrome 64

posted by ©ワブ! |

[[消防屯所]]と火の見櫓(しょうぼうとんんしょとひのみやぐら)では各地の

消防屯所と

火の見櫓,

消防機庫などを紹介します。

消防屯所

消防屯所(しょうぼうとんしょ)は

消防団の

詰所のことです。

数十年前に建築された消防屯所の中には特徴のある外観を持つものがあります。東北地方の消防屯所には火の見櫓と詰所が一体となったデザインを持つものもあります。屋根の上に火の見櫓に相当する火の見台が設置され,四方を壁に囲まれた小さな部屋になったものや屋根だけの開放構造になっているものなど,色々なものがあります。部屋状になった火の見台の場合は消防屯所内部から火の見台に登れるようになっていますが,開放型のものでは,消防屯所の外から

梯子で登るようになっているものもあります。火の見台には

半鐘が設置されているものもあります。

消防屯所の屋根上に火の見台が設置された建造物は

アメリカにもあり,

消防署として使用されていました。1階には機庫があり,火の見台に設置された半鐘は日本のような

釣鐘ではなく,火の見台の床に設置した

鐘でした。この消防署は1875年に

コロラド州 ジョージタウンに建造され,1963年時点では使用されていなかったそうです。この消防署はキャンベル社(米国)から模型(キット)が発売されました。

火の見櫓

火の見櫓(ひのみやぐら)は火事の発見と火事現場の位置を確認をするために建てられた

櫓です。

火の見櫓の脚数は4脚または3脚の場合が多いです。新しい火の見櫓では

コンクリート柱を1本立て,その上部に火の見台を設置し,火の見台に登るための

梯子を設置した火の見櫓もあります。大正時代頃は梯子を垂直に立てような火の見櫓もあったようです。火の見台には

半鐘や

拡声器が設置されています。

消防機庫

消防機庫(以降,機庫と記述)は消火器具を保管する倉庫のようなもので,建築時期が古い機庫の出入口は高さが低く,幅が狭いので,消火用

手押しポンプなどを格納していたと思われます。現在の機庫は

消防団員が乗車する

消防車の

車庫として使用されています。最近建築されて機庫には

公民館に併設されているものもあります。

目次

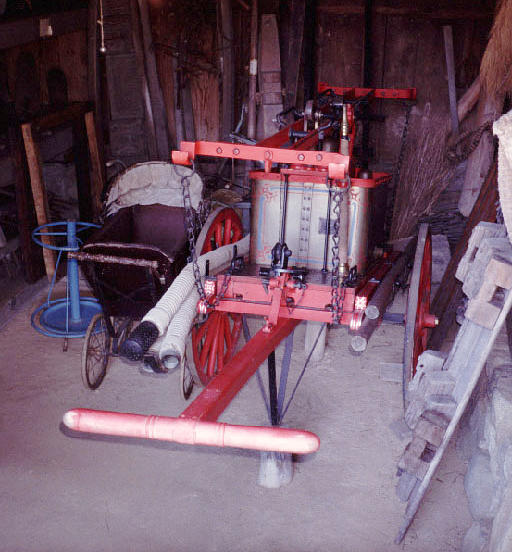

消火用手押しポンプ

消火用手押しポンプ,神岡城,1998年10月11日(日)

CONTAX T2 (Sonnar T* 38mm F2.8), Ektachrome DYNA EX200

posted by ©ワブ!

消火用手押しポンプ,神岡城,1998年10月11日(日)

CONTAX T2 (Sonnar T* 38mm F2.8), Ektachrome DYNA EX200

posted by ©ワブ!

各地の消防屯所と火の見櫓,機庫

北海道

北海道ちほく高原鉄道ふるさと銀河線日ノ出駅付近

青森県

岩手県

福島県

群馬県

栃木県

茨城県

東京都

埼玉県

千葉県

山梨県

長野県

新潟県

岐阜県

鳥取県

島根県

大分県

関連ウェブサイト

参考文献

(著者・編者の五十音順)

雑誌

辞典

- 小学館『大辞泉』編集部 編『大辞泉』小学館,1995年12月1日 第1刷発行,第1版,ISBN 978-4095012117。

関連文献

雑誌

(書名の五十音順)

関連ブログ

消防屯所

#bf

火の見櫓

#bf

機庫(消防機庫)

#bf

メール

コメント

更新日:2010年04月14日

最終更新:2010年04月14日 16:02