SWEET(&gdb)の使い方

とりあえずの使い方についてメモ

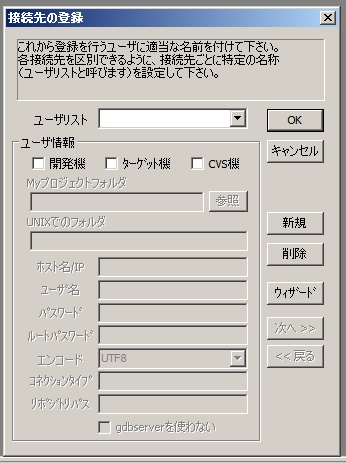

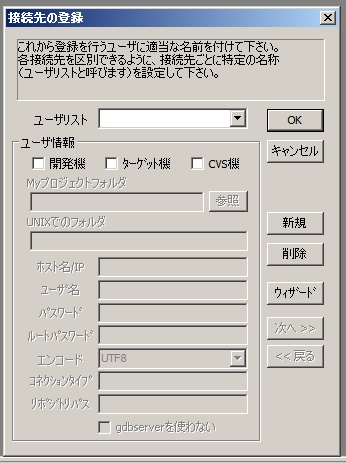

接続先設定

まずはユーザリストに開発機(x86)の登録を行う。

「設定」->「接続先の登録」から登録ダイアログを表示させる

画面上、「開発機」にチェックをつけ、IPアドレス、ユーザ名、パスワードの登録を行う。

その後、プロジェクトを展開するディレクトリを指定する。

CSVは使用していないので、余計な設定は必要なし。

# 後の開発で、ターゲットマシンにNFSでマウントされる。

そのあと、同様の画面でターゲットの登録を行う。

画面上、「ターゲット機」にチェックをつけ、IPアドレス、ユーザ名、パスワード、ルートパスワードの登録を行う。

ここで注意が必要なのは、開発機、ターゲットにはTelnetを使用してアクセスするということ。

Makefileの作成機能や、コンパイル機能は権限がないとファイル書き込みができないが、'su'すると、うまくボタンが機能しなくなる。。。なんで??

なので、今回はrootでログインできるようにしておいてから作業を行った。

これで、下準備は完了。

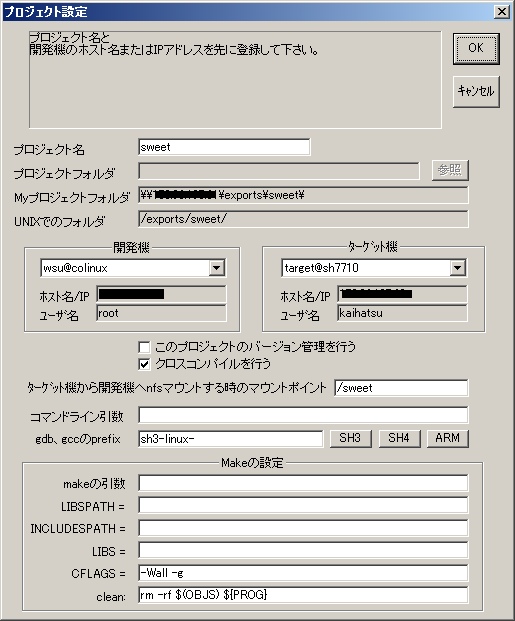

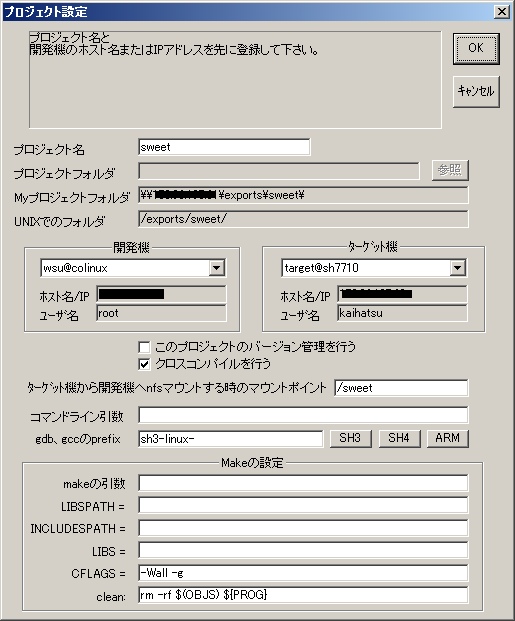

次に実際のプロジェクトの作成を行う。

「プロジェクト」->「プロジェクトの新規作成」から新規作成ダイアログを表示させる

「開発機」と「ターゲット機」に先程登録した接続先を指定する。

今回は、ターゲット上でのクロスコンパイルをやってみることにするため、「クロスコンパイルを行う」にチェックをつけ、ターゲット種別を選択する。(今回はsh3)

その他、make関連はあれば設定する。

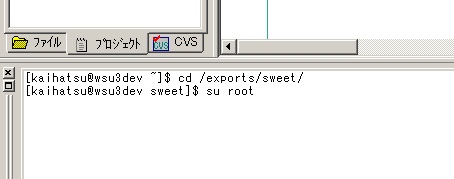

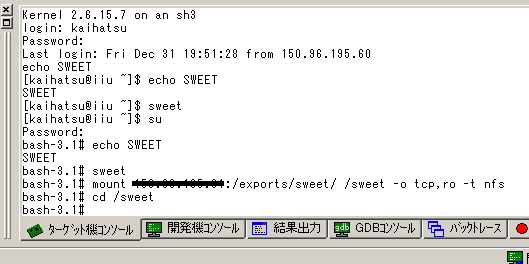

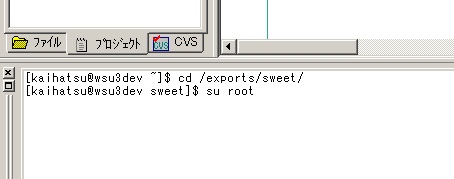

次に、まだする必要はないけどとりあえず開発機にログインしてみる。

これで、ログインはできたけど、いろいろ不都合があるのでsuでルートになっておく

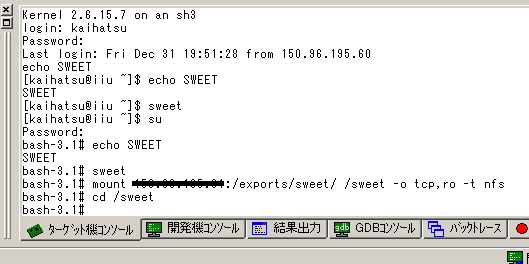

ついでに、ターゲット機へのログインもやってみる。

このとき、開発機でプロジェクト登録したディレクトリが/etc/exportsに設定されていないと、エラーが出る。

以下は成功例

いよいよ、実際にプログラムを作成する。

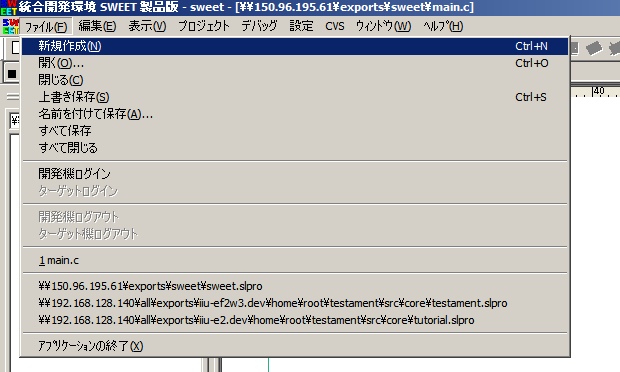

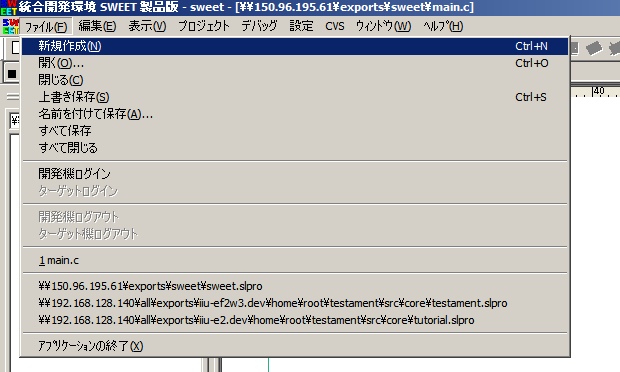

「ファイル」->「新規作成」より、ファイルの新規作成を行う。

今回は、1からプロジェクトを作成したが、既存のソースがあるのであれば、インポートすることが可能。

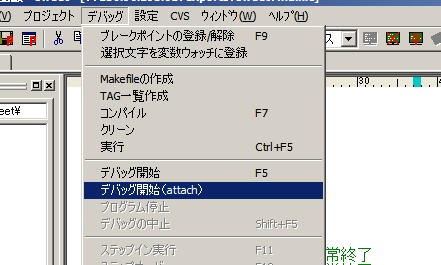

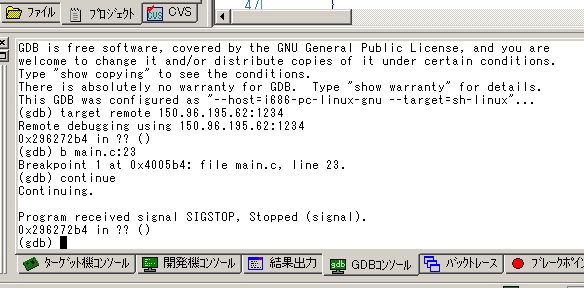

せっかくなので、マルチプロセスでのデバッグを行ってみる。

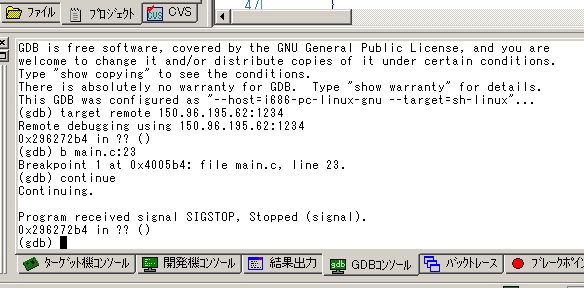

マルチプロセスの場合は、あらかじめデバッグ対象のプロセスが立ち上がっている状態からGDBのAttach機能を用いて、デバッグを行う。

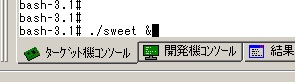

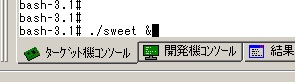

今回は、とりあえず作ったテストプログラムを以下のコマンドで起動する。

注意するのは、普通にコマンドをたたくと、コンソールがコマンドに取られるため、GDB用に端末を使うことができないこと。('&'をつけるのはコンソールを取り戻すため)

今回は、テスト用に作ったので対象プロセス自身に自分のプロセスIDを表示させたが、通常は'ps'コマンド等で調べることになるでしょう。

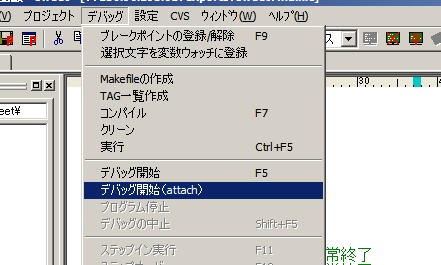

調べた対象プロセスのプロセスIDを「デバッグ」->「デバッグ開始(attach)」を選択肢、出てきたダイアログに入力する。

アタッチに成功すれば、通常のGDBコンソールが現れるため、思う存分デバッグを行うことができる。

最終更新:2007年07月17日 20:07