【掛川市史 上巻 (掛川市史編纂委員会) 1997.08 抜粋】

P520~

イ 倉真城主の松浦氏

つぎに、倉真城の松浦氏であるが、国人領主としてのランクは、川井氏よりもう一段下である。それは川井氏の居城である松葉城と松浦氏の居城である倉真城を比べれば一目瞭然である。国人領主と土豪の中間と表現した方がよいかもしれない。

ただ、野辺一雲斎の有名な川僧慧済の弟子以翼長祐を招いて永江院を開いているところをみると、単なる土豪ではなく、やはり国人領主の範疇に入るものと思われる。ちなみに、永江院を開いたのは、文明十七年(一四八五)のことであった。

どういうわけか、この松浦氏のルーツについては全くわかっていない。苗字の地も不明であり、室町末期の松浦兵庫助の名前が知られているだけで、彼の名乗りも伝わっていない状況である。『

掛川誌稿』では、「松浦氏古城」という項目をたて、つぎのように述べている。

里在家と云所に長さ二丁許の孤山あり、松浦兵庫助の古墟なりと云、東北の低所に大手の路、御泉水、甲石、持仏堂など云ふ地名遺れり、兵庫助の事蹟伝ふる所なし、明応六年十一月十三日卒せしと云により考えば、今川家の士にや、当村世楽院、飛鳥村永江院は共に松浦氏の剏立なるよし、又永江院の後山に兵庫助が墳墓なりとて古松樹あり、開基松と呼ぶ、是に據れば永江院に葬りしと見ゆ、五明村松浦五兵衛、領家村松浦惣大夫と云百姓は、共に兵庫助が後なりとて、今両寺の旦那頭たり、古く民家となりしとみゆれば、或は兵庫助が一族の後なるべし、

『掛川誌稿』の編者も「兵庫助の事蹟伝ふる所なし」とお手上げの態である。しかし、松浦兵庫助が今川氏の家臣だったというとらえ方はどうであろう。

仮に、今川氏の家臣としての戦死であったならば、その子孫は今川氏に取り立てられたはずである。ところが、今川氏の家臣でのちに松浦氏の名がみえるのは、駿河国志太郡鵜綱村(島田市)出身の松浦氏で、この松浦兵庫助の系統ではない。そのことを考えると、松浦兵庫助は今川氏親の遠江侵攻に抗して戦い、戦死したとみえるのが自然であろう。この点についても、つぎの第八章でみることにする。

以下略

P554~

ウ 原氏の没落

そのあと、早雲率いる今川軍は、原氏に与するこの地域の在地領主たちの城を一つひとつ落としていった。美人ヶ谷の美人ヶ谷城、滝ノ谷城などもこのころ落とされたものと思われる。その意味では、倉真城主の松浦兵庫助が、明応六年(一四九七)一一月一三日に没したという伝承は興味深いものがある。

もっとも、この倉真城主の松浦兵庫助については、『掛川誌稿』が「今川家の士にや」と記したため、以後、その考え方が継承され、「今川方だった松浦兵庫助が原氏との戦いで戦死した」ととらえられていた。しかし、五二〇ページで見たように、もし、松浦兵庫助が今川家臣として戦死したのであるならば、その後、その子孫が今川家臣として取り立てられていたはずで、そうした微証がないことからすれば、松浦兵庫助は早雲に攻められて戦死したと考える方が自然である。

そして、実は、この松浦兵庫助が没したという明応六年一一月一三日は、原氏滅亡の日と考えられるのである。ただ、原氏は、その後も家としては存続するので、滅亡という表現ではなく、没落とすべきなのかもしれない。しかしいずれにせよ、国人領主原氏は明応六年に滅亡した。それは、つぎの今川氏親の知行宛行状(「孕石文書」『県史』資料編7)によって明らかである。

以下略

P581~

第四節 今川時代の懸川付近居住の家臣たち

(1) 永正三年の遠江衆

ア 「三河物語」にみえる遠江武士

では、今川時代、懸川城主朝比奈氏とその家臣の他には、懸川周辺にはどのような家臣たちが居住していたのだろうか。

比較的初期の状況を示す史料として、大久保彦左衛門忠教が著した「三河物語」(『日本思想体系』26)がある。ここに、松平長親との戦いのときの北条早雲率いる今川衆の名前がリスト・アップされている。この戦いは永正三年(一五○六)のことなので、その時点の家臣団ということになる。

そこには、東三河衆、駿河衆、「北条之新九郎」の旗本、すなわち北条早雲の旗本と並んで、遠江衆の面々が見える。

……遠江衆ニハ宇豆山・浜名・堀江・伊野谷・奥野山・乾・二俣・浜松・蚖塚(まむしづか※字が無いため塚で代用)・原河・久野・懸河・蔵見・西郷・角笆・天方・堀越・見蔵・無笠・鷺坂・森・高天神・蠅(榛)原衆・其外小侍共。

角笆は名和氏で、このように、居城と苗字が一致している場合はよいが、蔵見、すなわち倉見を誰とみるかなど、遠江衆を確定していくことは容易ではない。この場合、懸河は、懸川城主の朝比奈氏である。現在の掛川市域では、懸川、倉見、西郷、名和の四武士団が松平氏との戦いに参陣していたことがわかり、懸川周辺の今川家臣団として有力なものだったと思われる。

イ いわゆる「遠江三十六人衆」

今川氏親の遠江平定以前、遠江に「遠江三十六人衆」とよばれる武士団が割拠していたと言うことが諸書にみえる。例えば、原田和の『遠江資料集』所収「原氏孕石氏略説」には、

遠江三十六人衆

初馬 河合宗忠

西郷 西郷殿

倉真 松浦兵庫

掛川 鶴見因幡守

本郷 原殿

原谷 孕石主水

袋井堀越 堀越殿

平川 赤堀主膳

小山 増田周防守

と、九人の名前をあげている。また、山崎常磐「掛川城攻防戦と原川大和守関係者の顛末」(『静岡県郷土研究』第十六輯)には、この九人のほかに、増田の松浦次郎右衛門の名前をあげ、一〇人としている。

原田・山崎両氏ともに、石川依平の「柳園雑記」に「遠江三十六人衆」とあることを典拠としているが、これら九名ないし一〇名の武士で、存在したことがかくじつなものもいれば、「遠江三十六人衆」として語られるときにのみ名前がでてくる者もいて、たしかなことは不明というしかない。

しかも、ここに名前を列挙したほとんどは、今川氏親の遠江進攻に抗し、逐われたり、滅ぼされていった者である。例外的な存在が、今川氏の一族だった堀越氏と、原氏の一族と思われる孕石氏であった。堀越氏は掛川市城からはずれるので、あとで孕石については詳しくみていくことにする。

以下略

P595~

ウ 西郷氏と石谷氏

今川時代懸川周辺居住の有力武士として西郷氏がいた。しかし、この西郷氏については、長いこと、謝った認識が定着してきた。誤った認識をつくったもとは、『掛川誌稿』である。同書に、「按に西郷氏は世々三州にありしが、いつのころより此に移居せしか詳ならず」とあるのが出発点であった。『掛川誌稿』が「此」といっているのは上西郷のことであるが、上西郷居住の西郷氏が、三河から移り住んできたとする解釈をしているのである。

実は、『掛川誌稿』の編纂者がそう考えた理由が存在する。それは徳川家康の側室で、二代将軍秀忠を生んだ於愛の方が、西郷局とよばれ、彼女の出身地が上西郷であり、しかも、彼女は、三河出身の西郷弾正左衛門正勝の孫ということで、出身地と出自によって西郷局といわれ方になったとされてきたからである。

たしかに、彼女は係累としては、三河の西郷氏の血を引いている。しかし、三河の西郷氏が、上西郷に移り住んできたわけではないのである。このあたりの詳細については、あとで西郷局について記述するところでふれることにしたい。

四九三ページでみたように、すでに室町時代、京都の山科家の荘園としての西郷があり、西郷八郎という人物がいた。『山科家礼記』の文明四年(一四七二)二月五日の項につぎのようにみえる。

五日 雨下

一御構へより弥六下る、飯賀(飯尾為信)状有り、西郷の事に候、飯尾美作守(久晴)西郷方へ状之を出す、その案文、

山科家領当郷年貢の事について、度々若党林七郎左衛門尉申し候のところ、御返事に預からず、心元なく候、未だ林罷り上らず候といへども、木所よりわざわざ仰せ下さるべきの旨仰せを蒙り候間、状をまいらせ候、しからば、寮在るごとくに候、御年貢以下未進、ことごとく彼の御方へ渡しまいらせ候はゞ、もっともしかるべく候、ゆめ〳〵御無沙汰の儀有るべからず候、恐々謹言、

二月五日 久晴 判

西郷八郎殿

御宿所

この文書からもうかがわれるように、西郷居住の西郷八郎はかなりの力をもっていたわけで、この西郷氏と三河の西郷氏はあるいは同族だったかもしれないが、三河の西郷氏が遠江に移り住んだということにはならない。

なおのちにふれる石谷氏の系図に西郷民部少輔という名前がみえるので、この西郷八郎の係累に民部少輔がいたものと思われる。

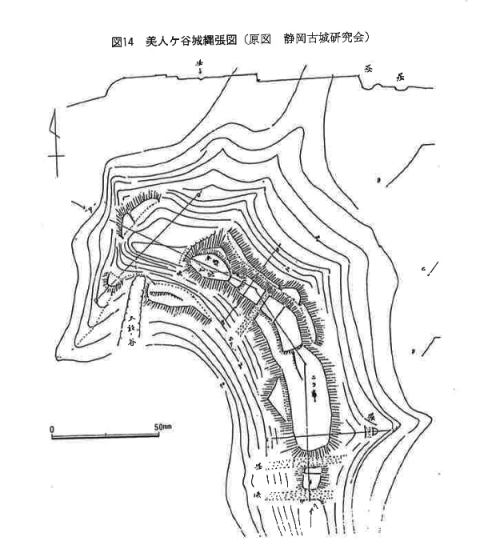

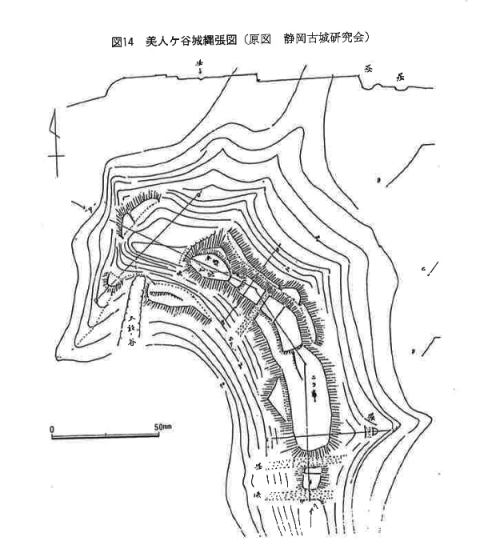

ところで、この西郷氏で注目されるのは、その居城と考えられるのが美人ヶ谷城(掛川市上西郷字美人谷)だという点である。これは詰の城で、平地の居館がどこかにあったはずで、それはわからないが、単なる土豪の城ではない。しかし、原氏の殿谷城ほどは大きくなく、国人クラスと規定するのもむずかしく、国人と土豪の中間的な位置づけになるのではないかと思われる。

もっとも、近くの滝ノ谷城(掛川市上西郷字滝ノ谷)を美人ヶ谷城の属城と考えれば、かなり大きな勢力だったことが想定され、小規模国人領主と規定してもよいかもしれない。

ところで、この西郷氏と密接な関係にあったのが石谷氏である。もともとは二階堂氏だったことから、一説には西郷氏の強大化にともなって包摂され、西郷氏の同族にされてしまったともいうが、その詳細についてはわからない。ただ、幸いなことに、この石谷氏の子孫は、江戸時代、幕臣となって、書院番、七〇〇石として存続し、その系譜が『寛政重修諸家譜』巻第八九〇に所収されており、出自と系譜がある程度わかってくるのである。そこでまず、石谷氏の系譜を引用しておこう。

藤原氏 為憲流

石谷(いしがや)

寛永系図家伝を引いていはく、もと二階堂を称し、行清がとき外祖父西郷が家号を用ひ、其子清長がときまた二階堂を称し、その子政清遠江国石谷村に居住す。村の西南におほいなる岩石あり。その岩の頭に八幡の廟あり、これ村の氏神なり。政清氏神のまします所を尊崇す。この故に二階堂をあらためて石谷と称す。今の呈譜に代々遠江国佐野郡西郷の庄に居住せしにより、行清がときあらためて西郷と称し、政清めされて東照宮に奉仕するにをよび、西郷の局の称呼を諱て石谷にあらたむといふ。

行秋(ゆきあき) ―――@1

因幡守 法名行欽

@1―行晴(ゆきはる)―――@2

右馬允

実は西郷民部少輔某が二男。母は行秋が妹なり。行晴幼にしてその母死するにより、舅(はヽかたをぢ)行秋が養子となりて其家を継、文明十六年死す。年六十七。法名宗印。

@2―行清(ゆききよ)―――@3

太郎大夫

永正元年九月十三日死す。年五十九。法名三休。

@2―行捷(ゆきかつ)

二階堂を称す。

@3―清長(きよなが)―――@4

左馬助

祖父行晴に養育されて人となり、元服のとき行晴より太刀を譲りあたへられ、ふヽたび二階堂を称し、天文二年二月九日死す。年六十一。法名宗月。

@4―政清(まさきよ)―――@5

十郎右衛門 母は某氏。

今川義元をよび氏真につかへ、氏真没落のヽのち、永禄十二年正月二十六日その請にまかせられ、遠江国飛鳥内一色名の采地永く相違あるべからざるのむね、東照宮より御黒印を下され、元亀二年三月十日男政信清定とヽともにめされて仕へたてまつり、天正二年四月十五日死す。年七十二。法名道隆。

@5―行重(ゆきしげ)

五右衛門 入澤を称す。

武田家につかふ。

@5―呑説(どむせつ)

出家して武蔵国成田龍淵寺の住職となる。

@5―政信(まさのぶ)

十右衛門 母は某氏

元亀二年三月十日父とおなじくめされて東照宮に奉仕し、天正十八年関東にいらせたまふの時、武蔵国多摩郡の内にをいて采地二百石をたまひ、慶長十年二月より台徳院(秀忠)殿につかへたてまつる。元和五年六月五日(今の呈譜十月八日)死す。法名良完。(今の呈譜良石) 多摩郡泉村の泉竜寺に葬る。のち代々葬地とす。(後略)

この系譜がいう行晴が文明一六年(一四八四)の死なので、今川氏親の遠江侵攻は、次の行清の代のことであろう。そのとき、西郷氏・石谷氏がどのような態度をとったかは明らかではない。対抗していれば家名の存続があぶなかったのではないかと思われる。『寛政重修諸家譜』によるかぎり、今川氏に仕えるようになったのは政清のときからということになる。

以下略

P649~

ウ 掛川周辺を与えられた武士

懸川城攻めにあたって、家康は今川家臣の切り崩しをはかっているが、たいていの場合は、本領安堵という餌をちらつかせながら誘降工作を行っている。家康に内応し、さきにみたように天竜川の船は橋架橋で奔走した久野城主久野宗能は、「今度忠節については、本地駿州のごとく宛行う所永く相違あるべからず」という家康からの「久野一門同心本知行の事」と題する判物をもらい、垂木のうち50貫文など合わせて二一〇〇貫文を安堵されている(「久野文書」『静岡県史』資料編7)。

また、本領安堵というだけでなく、戦闘が本格化するにつれ、武将たちからの要求によって新恩給が与えられるというケースもある。一例として、石谷十郎右衛門政清の例をあげておこう(「記録御用所本古文書一」『静岡県史』資料編7)。

今度行わる知行の事

右、五石半の飛鳥一色百弐拾俵弐斗俵也、 ならびに前々屋敷分由緒有り、訴訟せしめ候間、新給恩として出し置きおわんぬ、永く相違あるべからず、この旨を守り、いよいよ奉公せしむるにおいては、重ねて扶助を加うべき者也、よってくだんのごとし、

永禄十二年己

巳 (徳川家康)

正月廿六日 御名乗御書判

(政清)

石谷十郎右衛門殿

この石谷政清の例は、恐らく、本領の安堵のほかに、「屋敷分も加えて欲しい」と訴え出たために、新給恩として宛行われたものと思われるが、本領安堵ではなく、今川方にとどまった家臣の所領を取り上げ、家康方となった元今川武将に知行が与えられたというケースもある。例えば、朝比奈十左衛門尉らに対する家康の知行宛行判物(「朝比奈文書」『静岡県史』資料編7)には、

以下略

最終更新:2016年08月16日 11:06