【ふるさと探訪 掛川の古城址 (林隆平) 昭和54年10月1日】

P47~

倉真城

所在地 掛川市倉真字里在家

創築年代 明応年間(一四九二-一五〇〇)

創築者 松浦兵庫頭

形式 山城

遺構 曲輪、土塁、堀

文献

掛川誌稿、世楽院略縁起

地理的考察

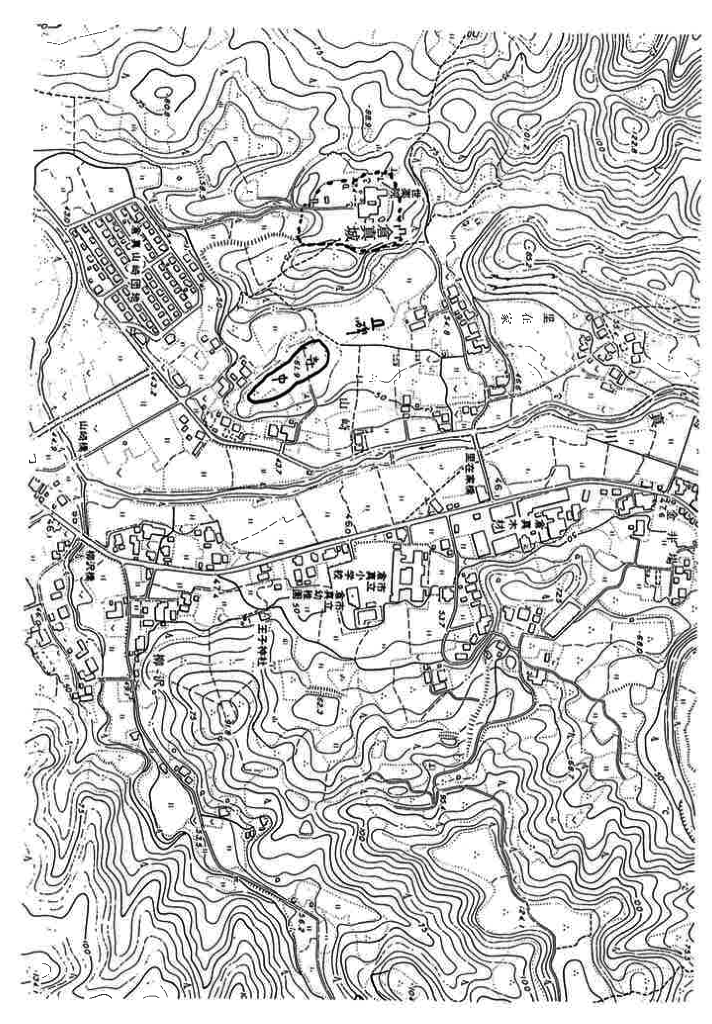

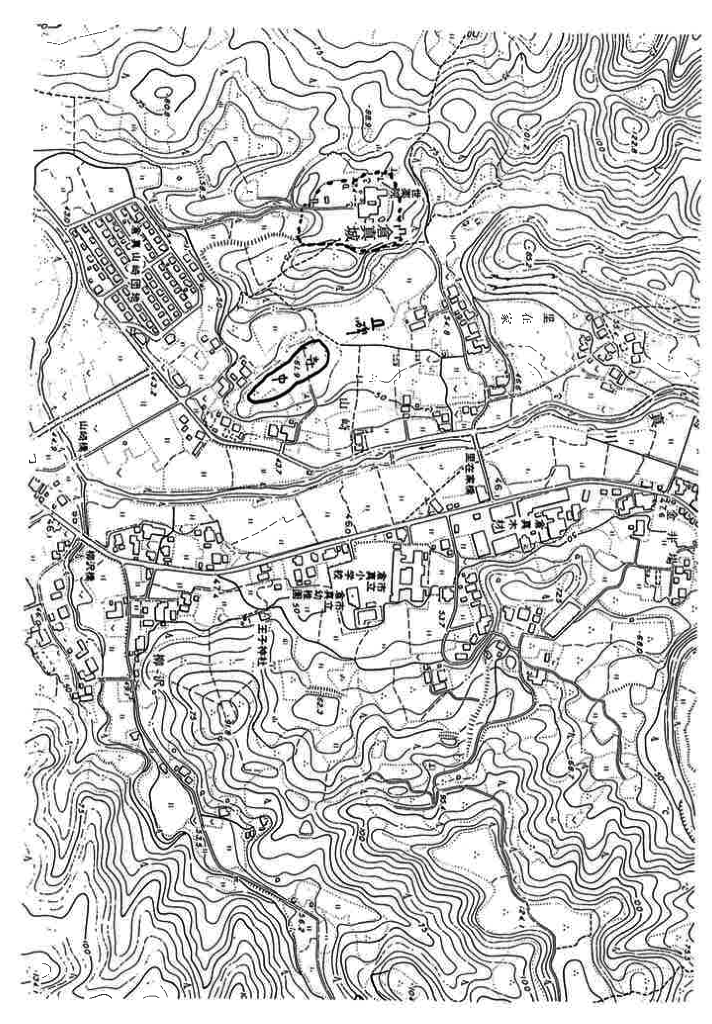

大沢より南下した山脈の一部が西流する倉真(くらみ)川に突き当たる手前の里在家(さとざいけ)に、比高三〇㍍の独立した寺中(じちゅう)と呼ばれる段丘がある。

頂面は東西四〇㍍、南北一〇〇㍍の茶園に開墾されている。東側から南にかけて倉真川が囲むように流れ、北側に高い山を控えた地形は、一見城地として適格のようであるが、西側の世楽院丘陵より眼下に見るこの台地は館の存在は考えられても、攻防の構えを第一の条件とする戦国期の城を構える地としては背定しがたいものがある。

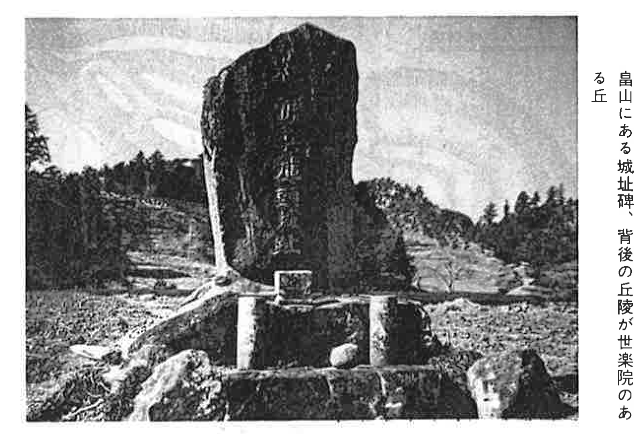

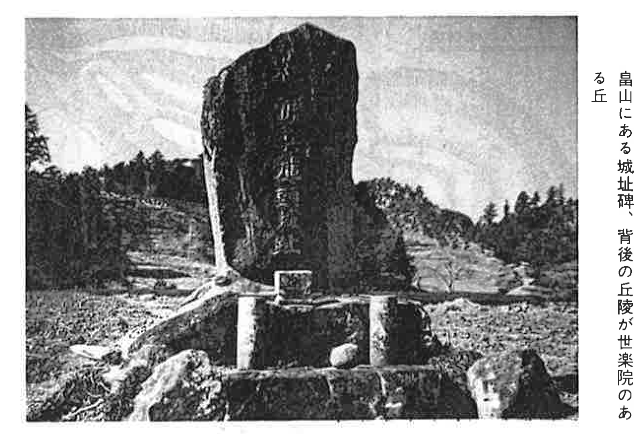

口碑ではこの地を倉真城址と伝え、畠中に高さ二㍍余、幅一㍍、厚さ五〇㌢の巨大な自然石に「松浦兵庫頭城址」と深く刻み込まれた碑が建立されている。

掛川城址(掛川公園)の北東約七キロ㍍の所にあって、掛川駅前から倉真温泉行のバスに乗車すると約二〇分ほどで三笠小学校前に着く。城址の碑は道路と並行する倉真川を隔てた左側一五〇㍍前方の持仏堂と呼ばれる畠中にある。

史料の考察

倉真城に関して『掛川誌稿』に次のようにある。『松浦氏古城』

里在家と云所に長さ二丁許の孤山あり、松浦兵庫助の古墟なりと云、東北の低所に大手の路、御泉水、甲石、持仏堂など云ふ地名遺れり、兵庫助の事跡伝ふる所なし。明応六年十一月十三日卒せしと云により考れば、今川家の士にや、当村世楽院、飛鳥村永江(ようこう)院は共に松浦氏の剏立なるよし、又永江院の後山に兵庫助が憤墓なりとて古松樹あり、開基松と呼ぶ、是に據れば永江院に葬りしと見ゆ、五明村松浦五兵衛、領家村松浦惣大夫と云百姓は、共に兵庫助の後なりとて、今両寺の旦那頭たり、古く民家となりしとみゆれば、或は兵庫助が一族の後なるべし。

とあって、倉真城はもとより城主と伝える松浦氏についても事跡伝ふる所なしと録し、近世この地域において有力なる松浦氏族を兵庫助の後裔と伝えながらその概要すら明らかにしていない。

兵庫助を開基とする世楽院と永江院について『掛川誌稿』は、

華獄山世楽院=世楽院は旧眞砂の旧寺家と云所に在り、其後松浦氏の古墟里在家と云所に移し、明和六年又今の山へ移せり。古くは清楽院と呼べり。寛永二年朝倉家の證文には清楽寺と有りしが、十一年青山家の證文世楽院に作る。時は寛永の初めに改めしと見ゆ、開山心源和尚、天文十一年壬子十一月二日死す。開基を松浦兵庫助と云、明応六年丁己十一月十三日卒す。法名華獄院大甫成功居士と号す。其古墟今里在家と云所に在り、寺田十三石、寛永二年八月六日浅倉筑後守寄附ありてより後、代々の城主も此に循ふ。

と寺院の寺号の変遷について録しているが、開基と伝える松浦氏に関する事跡が此処でも明らかにされていない。考えられることは松浦氏の歿後、その古墟に移ったと思われる世楽院の開山心源和尚の歿年から、四〇余年の年次経過による疑問が世楽院と松浦氏の関係を所伝どおりにそもまま受け入れ難いことから勧請開基ということも考えられる。尚、永江院については、

夜光山永江院=境内を八幡谷と云、門前に八幡の古祠あるによる。初は竜穴庵と呼びしとて、庫裏の上を竜穴峰と号す。開山以翼長佑和尚、延徳元年乙酉十一月より、此に住すること十五年、文亀三年発亥四月十七日、江州洞壽院の喜見院に於て死せり、開基を松浦兵庫助と云、倉真村に古墟あり。明応六年十一月十三日卒す。寺後の墳墓を開基松と云ふ、其大なること数圍なるべし。

とある。この記述によれば長佑和尚による永江院の開創が松浦氏の在世の頃であり、寺後に墳墓という開基松を伝えるなど世楽院の頃より松浦氏に対して具体性がみうけられる。

これによって、倉真城の松浦氏が何らかの所縁で永江院の開基になったという説と、永江院の開基である松浦氏が何らかの理由で里在家に移り、倉真城を築いて間もなくこの地に歿し、永江院に葬した後、その古墟に松浦氏を勧請開基として世楽院が真砂より移ったという二説が推考される。

そして寺院の創建時期の相違、世楽院の裏山にある松浦兵庫頭と朝倉筑後守宜正の法名歿年々次を刻んだ寛永三年建立と思われる。「群類萬霊」の塔と、永江院の開基松を墳墓とする両者の信憑性、更に松浦氏の末裔と称する人達の土着地域などの所伝を検討して、永江院近辺を松浦氏の出自と推定して永江院開基の松浦氏が里在家に倉真城を築いたと見るのが妥当のように考えられる。

尚、世楽院には第三十四世西塚義宗師が昭和四十三年に録した「華獄山世楽院略縁起」なるものがある。

当院開創は人皇九十一代後宇多天皇建治二年三月茲性明恵師を以って開基となす。

伝曰、開基明恵師は良源大師の法孫、茲恵僧正の再来なるやと、故に此名を称す。又明応六年十一月十三日松浦兵庫頭殿を以って中興の開基となす。後亦寛永二年八月六日朝倉筑後守殿を再中興の開基となす。

右の由来は建治二年当国佐野郡大尾山之麓、黒俣村に一の寺庵あり之を清楽庵と云う。偶々真言宗の僧明恵師来りて雨露を凌じために宿をこの庵に求め、その静閑なるを愛し長途の旅の御労を慰せんがため、更にこの地に法筵を布かんと一庵を創立し改めて静楽庵と名づく。その遺跡に今に残れり、深穴あり此古穴に種々奇瑞ありと云、傍に鎮守東道権現を祀れり、然して後同郡倉真村字真砂奥山へ転庵し寺号を改称して静楽寺と唱う。以来信者も多くなり再び同所の前山に遷し、清楽寺と号称す。時に人皇百四代後奈良天皇天文元年二月三日本州佐野郡本郷村長福寺第五世心源盛智和尚を拝請し開山と為す。

実に建治の開創以来二百五十余年の星霜を経たり、爾後六十年を経て慶長十一年当山五世和尚の時に同村字山崎に一丁四方の高丘あり、その昔兵庫頭の居城址に転寺す。同所は嘗て明応年中の戦乱にて多数の敵に囲まれ城中に全員自刃す。因ってその死体を城址に塡め、その首を埋めたる意味を以って後生首塚と唱う。数百の自刃者を埋葬すと雖も霊魂を祀る者なきは災を村民に及ぼす現象あり、茲に有志相議しその顛末を掛川城主松平越中守殿え訴えしに、城主深く考へる所あり、その群霊を祀らんが為に浄財を喜捨し清楽寺をこの城址に遷し諸堂の完成をなす。戦後の荒蕪地が漸く浄刹と化し村民等しく喜び楽しむの故を以って寺号を世楽院と称へ今の世楽院之なり。

又安永元年十二月不幸類火に会い堂宇を全焼、十八世石羊和尚のときに山崎の北西に浄地を見出し精舎を建立す。現在の世楽院是なり。

重複で煩雑に過ぎると思うが検討する意味で記述した右の縁起書によって、松浦兵庫助が戦乱による自決であることが初見される。

この記述が何を出典として録されたのか不明であるが、おそらく兵庫助が自刃の前年、明応五年(一四九六)に倉真城の東北約三・五キロ㍍の所にある松葉城が今川氏によって攻略されて落城していることから、その戦乱に関連するものとして録されたのであろう。

兵庫助が自刃してから一〇〇余年後の慶長十一年(一六〇六)真砂の奥から里在家の松浦氏の古墟に移った清楽寺が、城址の碑が建つ持仏堂、寺中、御泉水などの地名が残る辺りであることは容易に推察が出来るが、松浦氏の没落後幾星霜を経て創建されたこの清楽寺が松浦氏と関係を有するとは考えられない。したがって、後世の創意ある勧請開基であることが推考される。

安永元年(一七七二)類火によって焼失した世楽院は同八年(一七七九)十八世石羊和尚によって旧址の北西にあたる現在地に再建されたという。

遺構の考察

倉真城は粟ヶ岳の西北、松葉の滝を源流とする倉真川が西南に蛇行しながら、初馬の谷川地区から石畑に西流する右岸段丘に築かれた室町初期の館を併合した丘城である。

慶長十一年(一六〇六)真砂より移って創建された清楽寺によって松浦氏の館址と思われる遺跡は失われて、現存する僅かな遺跡が松浦氏のものか、或いは清楽寺の遺跡か断定しがたい状況にある。

東側から南にかけて倉真川に囲まれた東西八〇㍍、南北二〇〇㍍の段丘は此高一〇㍍から三〇㍍の高低差を三段の塁段を以って構成されている。

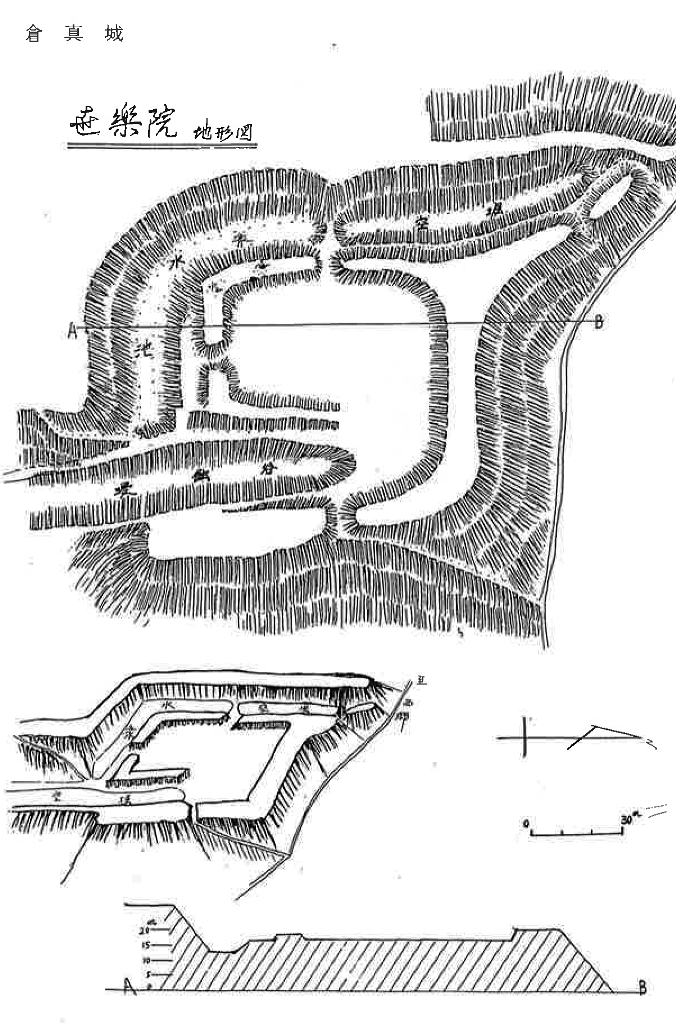

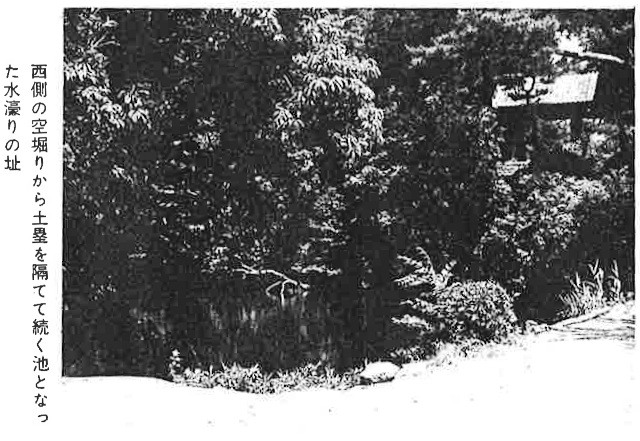

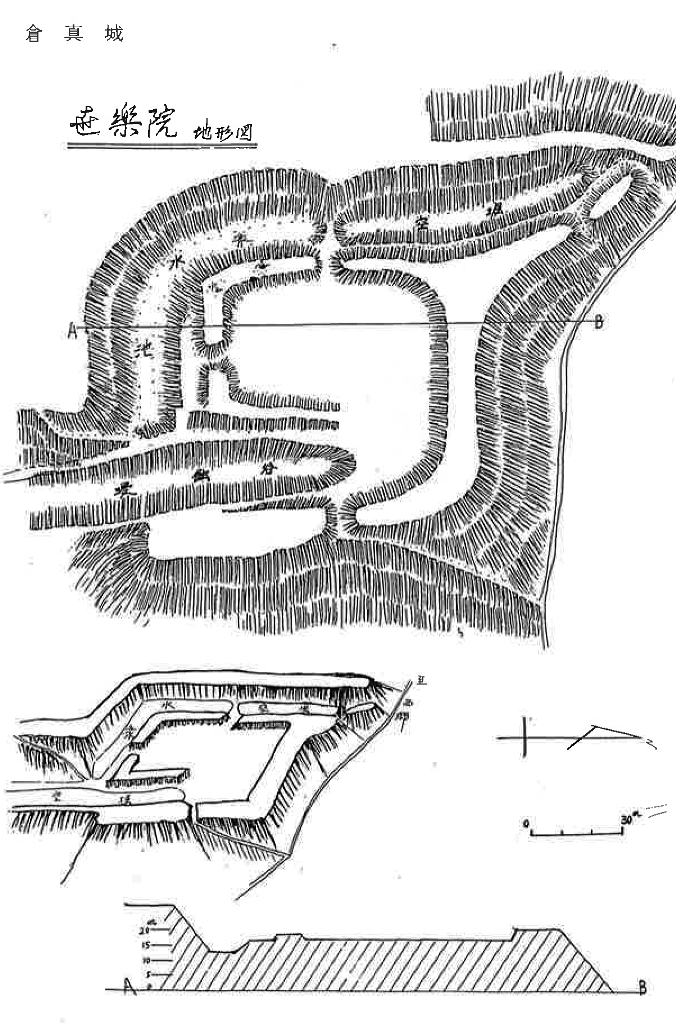

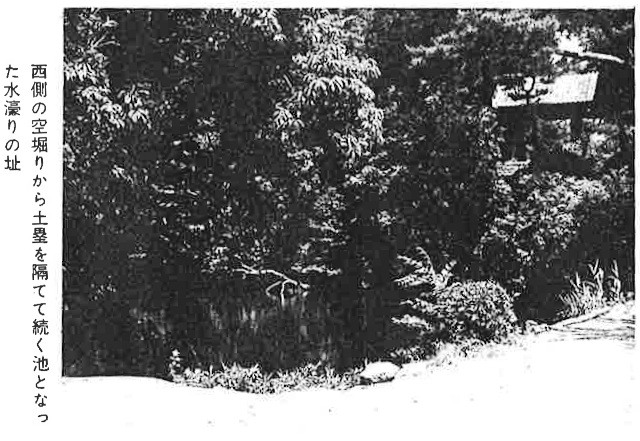

南端の寺中と呼ばれる茶畠は清楽寺の墓所であったろうか、ところどころに墓石の残片が石積に利用されており、その面影を残している。寺中より一〇㍍下った持仏堂と呼ばれる台地に土塁の残片とも思われる小丘が東と西に残っているが、大略は耕地整理されて畠地となり館の遺構は確認しがたい状態であるが、見崎鬨雄氏が想定復元図で往昔を偲ばしてくれる。松浦氏の攻防的城砦としての遺構は大手路と呼ばれる北側山麓の道を西に登ると世楽院の境内に至るが、東西七〇㍍、南北四〇㍍の境内を囲むように西側から南東にかけて幅五㍍、延長二〇〇㍍の堀割りがあり、その一部は池となって水を湛えている。

北側には浸蝕谷が入り込み、その内側に土塁があり一寺院としては相応しくない遺構で松浦氏の城砦として立証出来る遺跡である。

略年表

一二七六 建治二年 茲性明恵師 世楽院開創「静楽庵」 寺記

一四八九 延徳元年 以翼長佑和尚 永江院開山 掛川誌稿

一四九七 明応六年 倉真城落城 兵庫頭自刃 寺記

一五三二 天文元年 世楽院真砂より前山に移る「清楽寺」 寺記

一五四二 天文十二年 世楽院開山 心源和尚寂す 掛川誌稿

一六〇六 慶長十一年 真砂の前山より松浦氏古墟に移る 寺記

一六一一 慶長十六年 松平河内守定重判物清楽寺とある 県史料

一六二〇 元和六年 松平越中守定綱判物寺中の竹木を安堵す 県史料

一六二五 寛永二年 朝倉筑後守宜正清楽寺の中興開基となる 寺記

一六二六 寛永三年 朝倉宜正家臣より呑鯨和尚へ連署手形 県史料

一六三四 寛永十一年 青山大蔵少輔幸成寺領寄進状に世楽院とある 県史料

一七六九 明和六年 世楽院松浦氏古墟より今の山に移る 掛川誌稿

一七七二 安永元年 世楽院類火に焼失す 寺記

一七七九 安永八年 十八世石羊和尚のとき山崎の高岡に移る 小笠郡誌

最終更新:2016年11月16日 12:38