ARCHIVES 2010/12

(コメント)

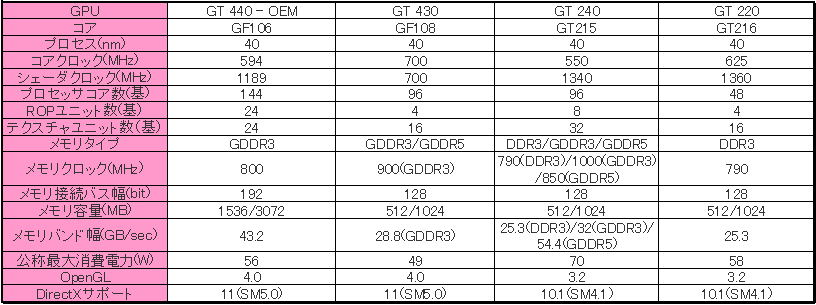

現行MBPに採用されているGT 330はGT 220のリネーム品なので、この結果からMacに採用された場合のGPU

パフォーマンスが予想できます。

各結果を見るとGT 220比でHD3000が6割~8割、HD2000は4割~5程度です。モバイル版ではHD3000が搭載されるようですが、独立GPUが採用できないMacBook、MacBook AirやMac miniでは、現行のGeForce 320Mと比較して許容できるレベルにはなると思われるので、Core 2 Duoからの移行も考慮すると採用される可能性はあるでしょう。

(コメント)

Mac OS X 10.7 Lionのリリースに先立って、Mac版App Storeのサービス開始です。

リカバリ等で必要となるOSメディアはUSBメモリスティックでの提供、音楽・映画はもちろんのこと、アプリもダウンロード販売が主流となっていくと思われるので、デスクトップ機でも

光学式ドライブの搭載はオプション扱いとなっていくと思われます。となると、Blu-rayドライブのMac搭載の可能性は今後さらに厳しくなるでしょう。

ARCHIVES 2010/11

(コメント)

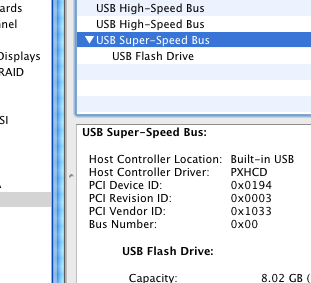

LaCie製のUSB 3.0 I/Fカードは国内未発売でしたが、CalDigit社製のI/Fカードが発売されました。Mac用USB 3.0ドライバ(10.5/10.6用)は

こちらからダウンロードできます。なお、LaCie製ドライバは自社製以外のUSB3.0機器を認識しないように

制限が掛かっていましたが、センチュリーのUSB3.0ケースを認識したとのことなので、こちらのドライバにはブロックは掛かっていない模様です。

また、ドライバの中身を覗くと下記の通りでIOUSBFamily.kextが同梱されています。10.6.5のバージョンは4.1.7なので、バージョンが古いのが気になります。10.5用のドライバも含まれているのは好感が持てますね。

for 10.6 32/64bit

- IOUSBFamily.kext 4.0.2

- CalDigitUSBxHCI.kext 1.1.9

for 10.5 32bit

- IOUSBFamily.kext 3.5.2

- CalDigitUSBxHCI.kext 1.1.9

(コメント)

Fermi(GF100)コアの

Mac用Quadro 4000が発表されていますが、Quadro 4000をサポートしたドライバが公開されています。ドライバには、Fermi用にNVDAGF100Hal.kextが追加されており、中身のデバイスIDを確認すると、GF100のGeForce GTX 480(0x06c0)はもちろんのこと、先日発売されたGF110のGeForce GTX 580(0x1080)も登録されています。

/System/Library/Extensions/NVDAGF100Hal.kext/Contents/Info.plistから抜粋

0x06c010de // GeForce GTX 480

0x0dc010de

0x0e2010de

0x0ee010de

0x0f0010de

0x104010de

0x108010de // GeForce GTX 580

(コメント)

MacBook Airに採用されたフラッシュドライブが東芝から別途製品化されています。今後、MacBookやMacBook ProでもSSD(システム)+HDD(データ)という形でより普及が進むと考えられますし、東芝のノートブックはもちろんのこと他社製品にも採用されていくと思われます。

(コメント)

iOS4.2の発表は11/9か12ではないかということですが、記事によるとそれに合わせてiOSのAirPrintをサポートした10.6.5が11/9に正式リリースされるかもしれないということです。

(コメント)

ITmedia+DのMacBook Airレビューです。ASCIIのレビューはとんちかんな感じがしたのですが、こちらの方がマシな感じでした。

(コメント)

ドライバは無償で公開されNEC製コントローラを搭載したものならI/FカードはLaCie製でなくても問題ないようですが、接続できるUSB3.0機器はLaCie製(現状LaCie USB 3.0 Storage Devicesとして販売されているHDDのみ)しか動作しないようにドライバでブロック(LaCieのVender IDである0x059f以外のものは非サポート)をかけている模様です。ただし、USB2.0機器を接続する場合は、この制限は無いようです。

imageプラグインエラー : 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

(コメント)

Macユーザ待望のUSB3.0対応製品です。コントローラーはNEC製で、H/Wは既存のものを踏襲ですが、新規に

ドライバが開発されてるのがうれしいですね。なお、ドライバは、LaCie製のカード限定ではなく、NEC製のチップ(NEC 720200 chipset)搭載品であれば動作するようです。

03:00.0 USB Controller [1c03]: NEC Corporation Unknown device [1033:0194] (rev 03)

(コメント)

通常モデルは68,800円から64,800円に価格変更で、サーバモデルも同様に4,000円の値下げを確認。米国での価格は据え置きなので、欧州に続き日本でも為替レート変更が反映されたことになります。

(コメント)

リリースノートは

こちらで公開される模様。正式リリースを確認(11/11)。

(コメント)

英国では、Mac miniとMac mini Serverをそれぞれ50ポンド、その他の欧州諸国では、Mac miniを100ユーロ、Mac mini Serverを150ユーロ値下げしているということです。MacBook Air発表に併せてMacBookの値下げもありましたし、Airの想定レートが88円/ドルも考慮して日本でも値下げして欲しいですね。

ARCHIVES 2010/10

(コメント)

11.6/13.3モデルの比較、及び旧モデルのHDDおよびMB、MBPとの比較があります。ただし、Core 2 Duo採用に関して「ミニノートが採用するAtomシリーズよりはマシとはいえ、Core iシリーズが主流になった今では、お世辞にも速い

CPUとはいえない」という指摘は疑問です。省電力とパフォーマンスのバランス、及び組み合わせられるGPU性能を考慮したら、Core iシリーズよりもベストチョイスであると思います。

#ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

(コメント)

MacBook Airでフラッシュストレージをアップグレードできるキットが早速発表されました。フラッシュストレージは、従来のSSDをコントローラとチップに分解して、mini PCI-Express形式(

mSATA)形式で接続したものなので、後からアップグレードできる選択肢が出てきたのは嬉しいですね。また、交換したものは、UBS3.0対応の専用ケースに入れてUSB接続

メモリのように使えます。採用されているコントローラはSandForce社製SF-1200で、スペックはRead/Writeともに250MB/sとなっています。

ただし、SandForceのコントローラは、データを圧縮して書き込み速度をあげるタイプなので、

こちらにもある通り、データ圧縮の効く場合(例:テキストデータ)は公称通りのスペックとなるのですが、圧縮の効かないデータ(例:JPGやzipなど)が混在した場合は、書き込み速度が落ち込む(Write 270MB->80MB/s)ので、公称スペックはあてになりません。更に、同社チップを採用したものは、予備領域を多く取って信頼性を上げるタイプですが、今回のものは容量重視となっています。

一方、純正のTOSHIBA製のコントローラは、データが増えても書き込み速度が落ちにくく、また寿命がくるとリードオンリーにしてデータを保護するので信頼性が高くなっています。また、大量に安く仕入れられてコスト面での競争力もあり定価でも価格が抑えられています。どうしても大容量のものが欲しい、後から容量を増やしたいのでもなければ、SSDとしても別段スペックが劣るわけでもないので、純正のものでも十分だと思います。更に、特殊なトルクスネジをはずして分解する手間はもちろんこと、交換したら保障が無くなる点は言うまでもありません。

(コメント)

黄ばんだMac miniが比較対象としてあげられていますが、デザインはもちろんのこと内部構造も洗練されていませんね。

(コメント)

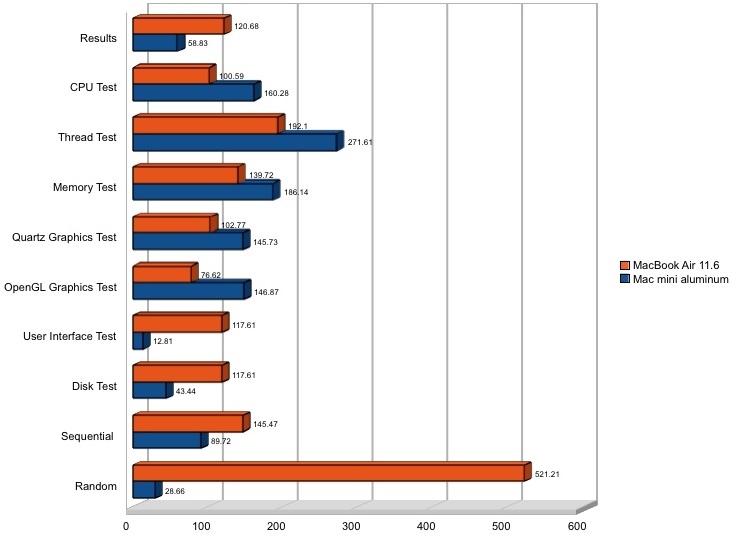

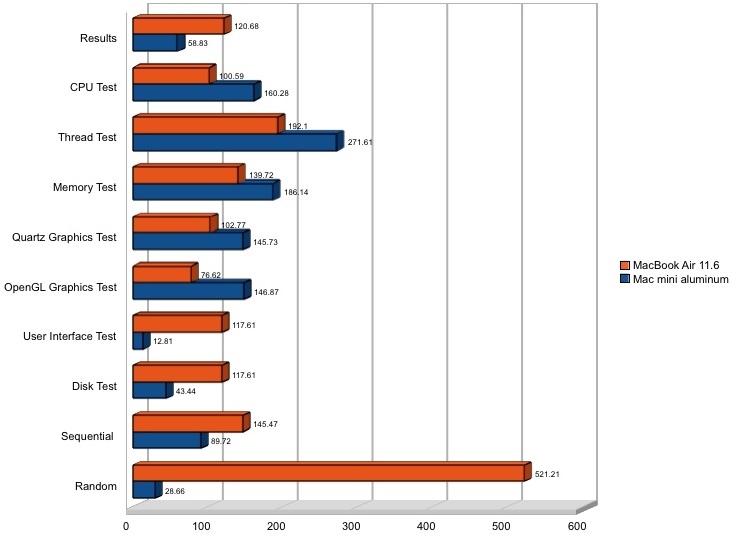

MacBook Airの詳細なレビューです。OSXで64bit起動が可能なこと、BootCampでのWindows7動作についてふれている点は注目です。

Windows7のインストールで純正品以外での外付け光学式ドライブの使用可否について記載されていますが、

こちらで紹介している通り、diskpartコマンドを使用してインストール用USBメモリを作成しておき、こちらを使った方がOSXの再インストール同様に便利であると思います。また、前回もコメントしましたが、CPUのクロックが低いとGPU本来の性能が発揮できないので、

グラフィックスの値は、11.6モデルは13.3モデルに劣っています。

SDカードスロットは、SDXCに対応しているかは不明です。また、MacBookProやiMacと同様に内部USB接続です(Mac miniは内部PCIex1接続)。USBデバイスからの起動に対応しているので、SDカードからのブートも可能だと思います。

| 機種 |

MacBook Air 11.6 |

Mac mini aluminum |

| CPU |

Core 2 Duo SU9400 45nm/Penryn/TDP10W |

Core 2 Duo P8600 45nm/Penryn/TDP25W |

| クロック |

1.40GHz (200x7) |

2.40GHz (266x9) |

| キャッシュ |

L2 3MB |

L2 3MB |

| FSB |

800MHz (200x4) |

1066MHz (266x4) |

| 帯域 |

6.4GB/s |

8.5GB/s |

| メモリ |

2.0GB(1GBx2)/1066MHz(266x4) |

2.0GB(1GBx2)/1066MHz(266x4) |

| 帯域 |

8.5GB/s(Single Channel)17GB/s(Dual Channel) |

17GB/s(Dual Channel) |

| GPU |

GeForce 320M (VRAM 256MB) |

GeForce 320M (VRAM 256MB) |

| ストレージ |

SSD 128GB |

HDD 320GB |

|

コントローラ TOSHIBA T6UG1XBG

チップ TOSHIBA TH58NVG7D7FBASB 16GBx8 |

TOSHIBA MK3255GSXF 5400rpm/8MB |

XBench 1.3/OS 10.6.4/32bit kernel

(コメント)

MacBook Air 11.6 (C2D 1.4GHz、メモリ2GB、SSD128GB)のベンチマークスコアです。11.6版のCPUは省電力のTDP10Wになるので、FSBは800MHzと低くなります。メモリはFSBとは同期せず、1066MHzと高速で動作するのですが、

シングルチャネルで動作しているので帯域に影響し、さらにはグラフィックスパフォーマンスにも影響します。4GB版がデュアルチャネルで動作するのであればパフォーマンスは上がるでしょうパフォーマンスが振るいません(システムプロファイラでデュアルチャネル動作を確認)。

こちらでも考察していますが、CPUのクロックは、GPU性能にも影響を与えます。ディスクパフォーマンスはRead 180MB/s 100MB/sで東芝SSD THNS128GG4BBAA(公称Read 230MB/s、Write 180MB/s)と比較すると低いですが、2.5inch HDDと比較するとランダムアクセスが別次元ともいえる程かなり高速になっています。

#ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

(コメント)

イベントで公開された内容からボディの大半の占めるバッテリ及びロジックボードの小ささなどが判明していましたが、さっそく分解されています。11.6inchモデルは、Apple版ネットブックというより、ネットノート(CULV)のカテゴリに入るかと思います。メモリはオンボードの直付け(BTOで増設可)で、SSDは独自形状ながら分解されより小型化されたフラッシュドライブとなっています。Mac Proに採用されたものと同じく東芝製です。再インストールメディアがUSBメモリスティックとして提供されるのも特徴的ですね。

なお、東芝製のSSDは寿命が終わるとリードオンリーになるといわれていましたが、実際の検証結果が

こちらにあり非常に興味深いです。

(コメント)

スペシャルイベント「Back to the Mac」では、Mac OS X 10.7 "Lion"発表の他、iLife '11、新型MacBook Air 11.6/13.3インチモデルの発表などが噂されています。また、このタイミングで

AMDのFusion APU「Liano」のデモ公開があったので、隠し球として、Fusion APU採用などの発表があったりしたら驚きですね。

(コメント)

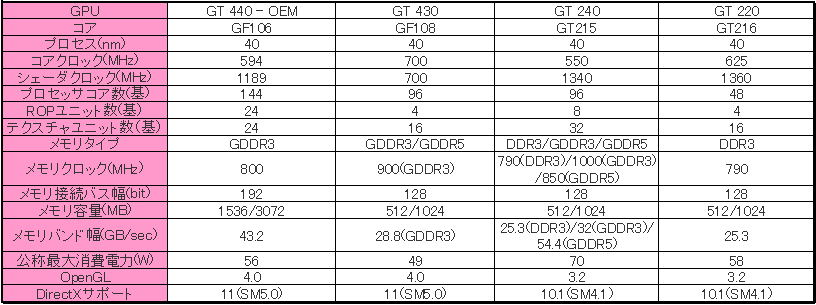

GeForce 9600GTの後継として期待されていたGT240は、ROP数が9600GTから半減されていた為、魅力が薄かったのですが、今回のGT440はOEM向けながら期待が持てそうです(220の後継が430、240の後継が440と見て取れます)。ちなみに、現在Appleに採用されているのは、GT220と同じGT216コアでリネーム品にあたるGT330とそのコアを内蔵した統合チップセット(MCP89)の320Mになります。

(コメント)

旧Mac miniを彷彿とさせるデザイン。

既出ですが、CPUはソケットG1で交換可能。GPUもMXMカード採用の為、理論上は可との内容です。

記事によると設計は、Pegatronとの共同開発だそうですが、PegatronはASUSの元子会社(ODM部門から独立)、ASRockもASUSの子会社出身なので、デザインがいまいちなのは仕方がありません。

ARCHIVES 2010/09

- 2010/09/21

RealtekからRTL8111D(8168D)/RTL8111E(8168E)の64bitサポートが追加されたドライバ(

RTGMac_v2.0.5)が公開される。

(コメント)

従来、RTL8111D/RTL8111EはOS標準のAppleRTL8169Ethernet.kextではサポートされず、Realtekが公開しているRTGMac_v2.0.4にて32bitのみサポートされていましたが、RTGMac_v2.0.5にて64bitドライバサポートが追加されました。同チップを採用したNICがSnow Leopardでも有効に活用できるようになります。

・OS標準

AppleRTL8169Ethernet.kext 1.1 (32/64bit)

RTL8168C

RTL8169

RTL8169S/RTL8110S

RTL8169SB/RTL8110SB

RTL8169SC/RTL8110SC

RTL8101E

RTL8168

RTL8168B

・RTGMac_v2.0.5

AppleRTL8169Ethernet.kext 1.1.4a5 (32/64bit)

RTL8168DP

RTL8169

RTL8169S/RTL8110S

RTL8169SB/RTL8110SB

RTL8169SC/RTL8110SC

RTL8101E

RTL8102E(L)

RTL8103E(L)

RTL8105E

RTL8401

RTL8168

RTL8168B

RTL8168C

RTL8168CP

RTL8168D

RTL8105

RTL8168E

- 2010/09/19

アルミ筐体でCore i5 520M+GeForce GT425M+Blu-ray+USB3.0採用の

ハイスペックHTPC Vision 3Dが展示(10月上旬発売予定、価格10万前後、USD $999)

(コメント)

次期Mac miniにスペック的には採用されて欲しい機能満載のHTPCの展示がありました。サイズは70(H)x200(W)+200(D)mmなので、現行Mac miniを2台重ねた大きさとほぼ同等です。主なスペックは下記の通りです。

| コンポーネント |

ASRock Vision 3D |

| CPU |

Core i5 520M (2.4GHz) |

| メモリ |

DDR3-1066 4GB (最大8GB) |

| HDD |

7200rpm 500GB (最大2基内蔵) |

| GPU |

GeForce GT425M (MXMモジュール) |

| ODD |

Blu-ray コンボドライブ(Philips&Lite-on DL-4ETS) |

| LAN |

ギガビットイーサーネット |

| WLAN |

IEEE802.11b/g/n(ハーフサイズmini PCI-E) |

| USB |

USB3.0(前面x2)、USB2.0(背面x6) |

| カードリーダ |

4-in-1 MMC/SD/MS/MS Pro |

| その他端子 |

DVI-I(x1)、HDMI(x1)、eSATAII(x1) |

CPUはCore i7-620Mまで、GPUもMXMモジュールでアップグレード可能となっています。筐体はアルミ採用ですが、デザインは

1世代前のMac miniをダサクした感じでセンスがありません(特にメーカー名が前面に記載されている所など)。内部の配線もライザーカードでSATAケーブルが不要となっているMac miniと比べるとかなり雑です。ただし、外部GPUの採用や、HDDを2基内蔵できる点など性能、拡張性の面ではかなり優秀です(筐体サイズはその分犠牲になっていますが)。

マニュアルを確認してみましたが、残念ながらGigabit LANと

オーディオについてはチップメーカーがわかりませんでした(

Core 100HTから推測すると、LANはRealtek、オーディオはVIA、WLANはAtheros、BIOSはAMIを使用していると思われる)。採用されているチップ次第では、

XC mini GP7A-HDの用に遊べるかもしれません。

なお、SandyBridgeのリークされたベンチマーク結果をみる限りでは、内蔵GPUの性能はGeForce 9400M以上、GeForce 320M未満といった所なので、次期Mac miniは正当進化としてVision 3Dのようになるのか、はたまたAMD Fusion採用といったサプライズがあるのか・・・

(コメント)

台湾Apple OnlineでBTO販売でメモリを8GBに変更すると価格が下がる不具合があり、本来34,900新台湾ドル(93,800円)にメモリの差額で12,200新台湾ドル(36,288円)プラスされる所が、逆にマイナスされ、19,900新台湾ドル(57,512円)になるという価格誤記があり、20万台の大量注文があったそうですが、一部の注文に限り誤記価格のまま販売されました。

いずれオークションで出回ると思っていましたが、最近になって誤記価格(57,512円)で販売されたものと思われるものが

Yahoo! オークションで9万〜10万で出品されています。特徴は、台湾で販売され、かつBTOでメモリが8GBになったものです。

転売で儲けるのは商売の基本ですから別に異論はありませんが一点注意が必要です。「商品自体は世界共通なのでどこの国で購入しても同じ」と出品されていますが、厳密には無線LANモジュールが日本の電波法に適合していないので、無線LANを使用した場合、違法になる可能性があります。

ARCHIVES 2010/08

(コメント)

従来Galaと呼ばれていたH.264 GPUデコードをサポートしたFlash Playerがリリースされました。対応機種下記の通りで、グラフィックスチップにGeForce 9400M/320M/330Mを採用した機種が対象(Radeonは非対象)です。

・2008年10月14日以降に出荷された「MacBook Pro」

・2009年1月21日以降に出荷された「MacBook」

・2009年3月3日以降に出荷された「Mac Mini」

・2009年第1四半期以降に出荷された「iMac」

- 2010/08/04

・MacでサポートされるRadeon HD 5000 Series(管理人まとめ)

| device-id&vendoer-id |

GPU |

| 0x68981002 |

ATI Radeon HD 5800 Series、ATI Radeon HD 5870 |

| 0x68991002 |

ATI Radeon HD 5800 Series、ATI Radeon HD 5850 |

| 0x68E01002 |

ATI Mobility Radeon HD 5400 Series、ATI Radeon HD 5470 |

| 0x68E11002 |

ATI Mobility Radeon HD 5400 Serie |

| 0x68D81002 |

ATI Radeon HD 5600 Series、ATI Radeon HD 5670 |

| 0x68C01002 |

ATI Mobility Radeon HD 5600 Series |

| 0x68C11002 |

ATI Radeon HD 5600 Series |

| 0x68D91002 |

ATI Radeon HD 5500 Series、ATI Radeon HD 5630 |

| 0x68B81002 |

ATI Radeon HD 5700 Series、ATI Radeon HD 5770 |

| 0x68B01002 |

ATI Mobility Radeon HD 5800 Series |

| 0x68B11002 |

ATI Mobility Radeon HD 5800 Series |

| 0x68A01002 |

ATI Mobility Radeon HD 5800 Series |

| 0x68A11002 |

ATI Mobility Radeon HD 5800 Series |

一方、NVIDAのFermiファミリGeForce 460(GF104)/465(GF100)/470(GF100)/480(GF100)については公式にはサポートされていませんが、10.6.4環境で

ベンダ提供のドライバにアップデートし、NVDAResman.kextでdevice-idを0xfff0ffffでビットマスクし、追加することで動作することが確認されています。今後BTOオプションやサードパーティからのサポート追加が期待できそうです。

(コメント)

最近は製品情報ばかりでこういった技術関連の情報やレビュー連載が少ないので、今後の展開に期待します。

ARCHIVES 2010/07

(コメント)

128GB/256GBモデル共に所有していますが、キャッシュ128MB搭載でプチフリとも無縁です。性能もシーケンシャルRead 220MB/s、Write 200MB/s、Trimコマンド対応(ファームウエアが

19C1Q未満の場合は、

アップデートで対応)とバランスの良いSSD 128GBが2万円割れはお買い得です。参考までに、SAMSUNG純正のMMCRE28G5MXP-0VBにおける半年使用(システムディスクとしてOSインストール済、ディスク使用量40%)時のベンチマークスコアは以下になります。

- 2010/07/28

カーネルとCPUの対応(管理人まとめ)

(コメント)

公開されているカーネル

10.4.0のソースで、Mac Proの発売を臭わせるかのようにWestmere、Westmere-EPのサポートが判明していました。新製品の情報はこういった所から

事前にわかることが少なからずあります。逆に、アルミニウムMac mini(Macmini4,1)の用に、新製品の発表がリテールOSの発売時期やOSのアップデートと重なる場合は、その存在を隠す為に、プレインストールでカスタマイズしたものを用意したり、アップデートデータ自体が他機種と分けられるようなこともあるようです。

(コメント)

Mac Pro、iMacともに待たされましたが、CPU、GPU更新といったマイナーチェンジに留まっています。

iMacはC2D廃止で、Core i3-540(3.06GHz)、Core i3-550(3.2GHz)、Core i5-760(2.8GHz)へ完全移行しています。BTOで、Core i5-680(3.6GHz)の他、LynnfiledコアのCore i7-870(2.93GHz)も選べるようです。CPUはLynnfiledコアからGPU内蔵のClarkdaleコアに更新されましたが、独立GPUのRadeon 4670/5670/5750が採用されており、内蔵GPUは無効にされていると思われます。また、SDカードはMac mini同様SDXC対応に更新されました。

Mac Pro, iMacともにSSDのオプションが用意されています。SSDの性能は230MB/s(iMacはプレスリリースでは215MB/s)とありますが、Mac ProでオンボードのSATAコントローラでRAID0アレイを組んだ場合、SATA2.0がネックになります。オプションでMac Pro RAIDカードが用意されており、こちらでは、RAID0、RAID0+1でアレイを組んでも問題ないでしょう。

また、新製品としてMagic Trackpadが追加され、iMacやMac miniでもMBPのようにマルチタッチジェスチャが可能となっています。ただし、デスクトップでのトラックパッドの利用はあまり便利とは思えず、個人的にはMagic Mouseで十分です。対応機種にはありませんが、将来的にiPhoneやiPadでワイヤレスキーボードと共に使用できるようになれば用途は出てくるかもしれません。

(コメント)

メンテナンスツールの定番AppleJackがやっとSnow Leopardに対応しました。

ARCHIVES 2010/06

(コメント)

両紙共にiPhone4、 Mac miniの特集があります。

Mac Peopleは、Mac mini特集の分解記事でHDD交換手順を取り上げており、ロジックボードを引き出す件(p35. ヒートシンクと背面パネルを挟むようにもち、本体を引き抜く感じで力を加えて、本体から2cm程度ロジックボードを引き出す)についても触れています。また特集のシステム完全読本では、あまり取り上げられることの無いシステムやライブラリの基本構造に触れており内部構造を理解するのに役立ちます。

Mac Fanも、Mac mini特集で分解記事はありますが、HDDの交換手順については触れていません。特集1の「Macの動画大全'10」は、Macでの動画再生、フォーマット変換などついて触れており、iPhone/iPadで動画を見たい人には必読です。特集2の「Macの媚薬DX3」は、アングラな内容にも触れています。ただし、"PC/AT互換機でMacを自作してみる!”では、ライターの知識、スキル不足が丸出しであり、読者を困惑させるだけの低レベルな内容を記事にし紙面に掲載したのか疑問に感じ得ません。

(コメント)行列ができるのが毎回おなじみとなっていますね。予約開始日の6/15は近所のソフトバンクショップで16時の時点で長蛇の行列ができていたので、行列が全く無かったソフトバンク系列の携帯ショップで予約。本日10:30に店頭受け取りできました。

店頭引渡しは小売店に卸された在庫を予約順に行っているようです。ちなみに、私が購入したショップでは本日入荷分は10個(うち32GBモデルが6)で、10番目以降に予約した人は受け取れず、引渡し日は未定とのことでした。

なお、iPhone4に採用されているチップはiPadと同じApple A4チップ。メモリもiPadと同じ512MB搭載しています(iPhone 3GSは256MB)。iPadのA4に統合されているプロセッサコアはCortex-A8 1GHz。iPhone 3GSはCortex-A8 600MHzです。iPhone4の動作クロックは公表されていませんが、Geekbench 2の結果はiPhone 4(スコア:354)、iPhone 3GS(スコア:270)で、3GSよりも31%高速だったということなので、単純に動作クロックが31%増しと考えると780MHzあたりということでしょうか。逆に言うと、iPhone4はiPadの8割程度のプロセッサパフォーマンスはありそうです。

内蔵グラフィックスはPowerVR系で、DirectX 9世代のSM2.0対応GPUに近い性能を有しています。

また、iOS4のカーネルは、Darwin 10.3.1で、Max OSで言うと10.6.3世代のカーネルと同一となります。

(コメント)CPUのクロック比が結果に反映しているので、旧モデルと比較してあまり良い結果は出ていません。

- 2010/06/20

グラフィックス性能比較

| 仕様 |

Mac mini Early2009/Late 2009 |

Mac mini Mid 2010 |

PS3 CECH-2100A |

| グラフィックス |

GeForce 9400M |

GeForce 320M |

RSX(GeForce 7800 GTXベース) |

| グラフィックスコア |

G86(65nm) |

GT216(45nm) |

G70(40nm<-65nm<-90nm) |

| コアクロック(SPクロック) |

450MHz(1100MHz) |

450MHz(950MHz) |

550MHz(-) |

| パイプライン |

16SP |

48SP |

24PS 8VS |

| メモリタイプ |

256MB DDR3(メインメモリ共有) |

256MB DDR3 (メインメモリ共有) |

256MB GDR3(専用ビデオメモリ) |

| メモリクロック(バス幅) |

1067MHz(64bit) |

1067MHz (128bit) |

1200MHz? (128bit) |

| Direct X |

10.0(SM4.0) |

10.1(SM4.1) |

9.0c(SM3.0) |

| 説明 |

GeForce 9400M |

GeForce 320M |

GeForce Go 7800GTX

プレイステーション3 |

・3DMark 05

GeForce 9400M 3002

GeForce 320M 7358

GeForce Go 7800GTX 6600

・FF14Bench (Low)

GeForce 9400M(C2D 2.4GHz) 307

GeForce 320M(C2D 2.4GHz) 797

(コメント)OpenGL性能は前モデルと比較して顕著な差はありませんでしたが、DirectXについては概ね2倍の性能差があります。ゲーム専用機とは一概に比較できませんが、グラフィックスチップの性能自体はPS3のRSXを上回るでしょう。なお、FF14Benchについて結果は振るいませんが、PS3版のFF14はPC版と比較して、

テクスチャサイズは1/4、画面解像度は1/2(640x360?)とのことなので、PS3サイズに解像度を下げれば、Mac miniでも案外いけるかもしれません。ちなみに、Core i5内蔵GPU(Intel HD Grapchis)では、FF14Benchは起動しませんでした。

(コメント) スペック的な差は、グラフィックチップがGeForce 9400MからGeForce 320Mに変更となっただけなので、残念ながら各種ベンチマーク、体感的にも違いはわかりません。動画再生能力も特に差はありません。また、3D性能は、SPが16から48に増えていますが、OpenGL性能には顕著な差は無く、

OpenCL性能も伸びていますが、元々の性能が低い為、あまり期待はできません。

SDカードのホストコントローラはBroadcom製で、GigabitEthernetとコンボになっており、内部的にはPCIex1で接続されています。USB2.0接続ではないので、接続バスがボトルネックとなることはありません。カードリーダーの性能は確認していませんが、SDXCの転送モードは50MB/sec、104MB/sec、300MB/secと3つの転送モードが規定されているので、従来のSDHCの最大20MB/secと比べて高速化は期待できるでしょう。

#ref error :画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。

(コメント) Step 13でロジックボードを引き出すことができます。

また、Mid 2010は64bitカーネルに対応しており、起動時に「6」、「4」のキーを同時に押すか、PRAMに引数boot-args="arch=x86_64"を書き込むことで、64bitカーネルでの起動ができます。

$ sudo -s

# nvram boot-args="arch=x86_64"

# reboot

(コメント) 10.6.4に含まれるカーネル10.4.0ではClarkdale/Arrandaleコアの他、Gulftownコアのサポートも含まれています。Xeon 5500(Gainstown)は10.5.7(厳密にはプレインストールの10.5.6に含まれるカーネル9.6.2から)で既にサポートされていましたが、Xeon 5600は10.6.4でやっとサポートです。Mac Proの更新も間近ではないでしょうか?

(コメント) スペック的にはC2D 2.4GHz, 2.66GHz, GeForce 320Mと予想通りですが、AppleTVのような薄型筐体でデザイン一新(しかもアルミニユム製ユニボディ)の他、電源内蔵、SDカードスロット搭載、HDMI端子搭載、公式に8GBメモリサポートなど従来と比べて大きく変わっています。

CPUはBTOで2.66GHzに変更できますが、BTOで¥83,920(+¥10,080)、サーバ版がCPU 2.66GHz、メモリ4GB、HDD 500GBx2で¥98,800なので、サーバ版はかなりお得な設定になっています。サーバ版はOSだけでも53,800円しますので。

また、CPUはM/Bに直付けのはずなので、性能重視なら最初から2.66GHzを選んでもよいでしょう。TDP 25WのCPUは2.66GHzで打ち止めで、これ以上の周波数のCPUは搭載することができません。

HDDの交換は、円形の裏蓋が左にひねると簡単に開き、更にトルクスネジをはずせば、円形のM/Bを取り外せそうな構造となっているので、意外と簡単にできるような感じです。筐体構造はiMac Flat Panel(通称大福)と似ている感じがします。

筐体サイズはW197mmxD197mmxH36mm、Time CapsuleがW197mmxD197mmxH36.3mmなのでサイズは同一です。重ねて使用するもの良し。ちなみにApple TVはW197mmxD197mmxH28mmです。HDMI標準搭載となっているのでApple TVをリプレースする立場も秘めていますね。

(追記)

SDカードスロットはSDHC(~32GB)およびSDXC(~2TB)に対応。内部接続はUSB2.0ではなく、PCIex1接続。

HDDは裏蓋を開けると現れる無線LANアンテナの上にあり、トルクスネジで止められたメッシュプレートをはずすとアクセスできるようになります。トルクスドライバはT6とT8が必要です。

搭載されていたHDDは東芝の2.5inch 9.5mm 5400rpm 320GB MK3255GSXF。また、スロットインドライブは日立LGストレージの12.7mm厚タイプのHD-DL-ST DVDRW GA32N。HDDの交換は可能です。スロットインドライブのBD化は、BC-5600SやUJ-235-Aに交換可能と思われますが、筐体を完全に分解する必要あります。

(コメント) プロトタイプの情報は3月に出ていましたが、CPUにC2D 2.40,2.53,2.66,チップセットはMCP89,HDMI(mini-DVI廃止)搭載って所でしょうか?

Mac Pro, MacBook Airの新モデルは6/7にアナウンスという情報もあり、WWDC 2010 (基調講演 6/7 午前10時、日本時間 6/8 深夜午前2時)でなんからの動きがある模様。

- 2010/06/01

Mac OS X 10.6.4 Delta Updateにて、Clarkdale/Arrandaleの動作サポートを確認。今月中には正式版リリースか?

・

Mac OS X 10.6.4 Delta Update (OSx86Project @ 私的ウィキ)

最終更新:2012年04月19日 10:56