城主

(金光宗高・宇喜多直家)宇喜多秀家・池田氏

別名

遺構

曲輪・石垣・土塁・櫓台・復興天守・復興城門・現存櫓(月見櫓・西の手櫓共に重要文化財)

歴史

天文初年に

金川城主である松田氏の家臣金光備前が城を構えたのが始まりとされ、永禄年間に金光備前の子金光宗高が居城とした。元亀元年に、岡山平野に進出するための拠点が欲しかった

沼城主で戦国大名となった宇喜多直家が重要拠点として目を付け、宗高を謀殺しその城を手中とした。天正元年にはすでに直家の居城として岡山城の前身の石山城が整備が進められ、直家の跡をついだ子の秀家により手狭になった石山城を改築し、本丸を旭川を挟んで対岸にある岡山という小丘に移し、旭川の流れをせき止め流路を現在のように岡山の東を流れるように変える大改造を行い、慶長二年に完成する。完成した城を岡山城と改名するが、関ヶ原の戦いにより宇喜多家が改易をされると城は、小早川秀秋に与えられる。秀秋は本丸の改造に着手し現在の本丸上の段の下に本丸中の段を作り、このころに各地の廃城にした城から建物を移築してきたとされる。このとき

沼城の天守である大納戸櫓を移してきたとされる。

小早川氏は、その後2年で断絶し、代わりに姫路藩主であった池田氏が入国してくる。そのとき城を改造し、石山があった場所に西の丸をつくり、西の手櫓などの建築物も増築した。しかし、池田忠継が若くして病死すると同族の洲本藩主の池田忠雄が入城してくる。彼の時代には本丸を再び整備し中の段をさらに拡張し、(現存する)月見櫓や伊部櫓が改築された。その後池田家を継いだ池田光仲が幼少であったため、従兄弟である鳥取城主池田光政と領地替えを命じられ、再び岡山の地に入った光政以降大々的な整備はされなかったが、東側の防備を補うために、表向きは庭園と称した土塁を回した実質的な曲輪である後楽園を貞享三年に築堤する。

この後明治にはいるまで修復こそあったが、改築はほとんど無く明治を迎える。

明治の廃城令では岡山城は存城となったが、明治にあった岡山博覧会を最後に逐次城の建物は解体され残る建物は天守閣(塩櫓も含む)と石山門、月見櫓、西の手櫓のみになり、後に岡山城は池田家から岡山市に譲られ烏城公園として開かれることとなった。

しかし昭和20年6月29日に起こった、岡山大空襲により石山門と共に天守閣は焼失してしまった。一説には、空襲時には焼夷弾は天守閣には直撃をしなかったが、目の前にあった書院(?)に直撃したため延焼してしまったとされる。

戦後になり、岡山城の天守閣と不明門など現在見られる建物を新たに鉄筋コンクリート製で作り直された。

平成に入り築城400年を迎えた。

概要

金光氏時代や、宇喜多直家時代は石山城。岡山に城を移したのは、秀家時代である。梯郭式平山城。

【天神山城】最初期の城跡といわれる。現在の岡山神社あたりにあったとされる。

【石山城】岡山城の西の丸部分が当時の本丸であったとされ、本丸跡櫓台が山陽放送駐車場真裏に残っている。岡山城を築城したときに大幅に変化しているため現状からは当時の状況を想像するのは難しい。

【岡山城】天神山・石山・岡山と小さな小山が並んでいた一番東の小山に秀家が築城した。そのとき旭川の流れを現在のように本丸の北東を迂回するように付け替えられた(元々旭川は内堀のところに流れていた)本丸は、現在は上中下の段と分かれているが是は、小早川秀秋時代から池田氏時代にかけて拡張されたのである。本丸上の段北には五層六階の望楼型天守と付櫓をつけた複合天守があり、付櫓から直接廊下門を通り小納戸櫓を通じて本丸中の段に行くことができた。さらに本丸上の段には、本丸御殿や、三階櫓などが存在した。本丸中の段には、二層の月見櫓や伊部櫓、小納戸櫓などがあり、南西には

沼城天守を移してきたとされる大納戸櫓が存在していた。本丸下の段は、太鼓櫓・旗櫓・武具櫓・春屋櫓などの三層櫓がひしめき金蔵などがあり、二の丸との連結部分は太鼓橋が結んでいた。二の丸には、家臣の屋敷が有り主要部分には二重の櫓が存在している。二の丸には、

(備前)富山城の大手門であった、石山門が戦前まで現存していた。二の丸北の西の丸は御廟所となっており石山城の本丸が御廟所となっていた。三の丸は外堀の外にあり家臣団の屋敷がひしめき合っていた。一説には、後楽園は、同園には土塁がぐるりと回っており防御施設もかねている為ただの庭園ではなく、本丸の東側の防御として造営された隠し郭であると言われている。現状は、本丸には復興天守・塩櫓・六十一雁木門・不明門が復元されており、中の段にはただ一つ本丸で現存する重文の月見櫓や復元野外展示などがある。本丸下の段には石垣のみ当時を知ることができ、内堀に続く太鼓橋も石製に変わっている。二の丸には県立図書館や岡山県庁や林原美術館などが建ち並んでいる。県庁南の京橋口までが二の丸になる。なお県庁側の旭川の堤防上には当時の櫓台がそのまま残っている。石山門近くの旧内山下小学校内には、現存物の一つ重文の西の手櫓が存在する。外堀跡はシンフォニーホールの手前の道が外堀跡。その外が三の丸になる。

縄張り図

所在地

岡山市中区丸ノ内

交通

自家用車

周囲に駐車場有り。少し遠いが後楽園北側の旭川河川敷駐車場は5時までだが無料。

公共交通機関

岡山電気軌道『城下駅』下車徒歩10分

登城口

参考

岡山城の隠郭と呼ばれる三大名園の1つ後楽園が北にある。

写真

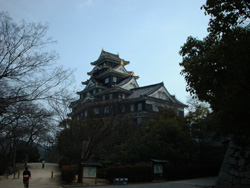

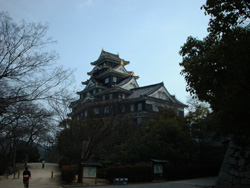

遠景写真

|

|

| 岡山県庁より |

|

城内写真

|

|

|

| 石山城本丸より |

後楽園 |

本丸上の段 奥に復興天守 |

|

|

|

| 六十一雁木門 |

復興天守 |

本丸中の段 奥に月見櫓 |

|

|

|

| 不明門 |

二の丸から太鼓橋 |

本丸下の段から大納戸櫓台 |

|

|

|

| 二の丸旭川沿いの櫓台群 |

二の丸旭川沿いの伊木長門屋敷内櫓 |

石山門跡 |

|

|

|

| 西の手櫓 |

西の手櫓台石垣 奥に西の手櫓が見える |

石山城本丸 |

登城記録・感想等

ぴっちゃん 08/12/30(雪)

岡山城です。とりあえず私が小さい頃からよく行っていた場所でもあります。もう何百回位も行ってるかもしれないです。

遺構自身は実はそんなに多くはないのですが、やはり(岡山市民だと)岡山城は誇れるお城だと思います。

さて、烏城公園といっても全体が残っているわけではありません。残っているのは殿主丸(旧本丸上の段)と本丸の6haくらいです。あとは旭川の河畔に櫓台が点々と残っていたりビルの合間にちょくちょく石垣が残っていたりする程度ですが、それを探していくのも楽しいかもしれません。

ちなみに往時の岡山城は実に壮大な(山陽道では白鷺の姫路に烏の岡山と呼ばれ並び称されたものです)建物が林立していたようです。本丸だけでも三階以上の櫓が8基(旗櫓、穴栗櫓、太鼓櫓、大納戸櫓、小納戸櫓、月見櫓、三階櫓など)2階も8基ありました。そのほかに御殿もありました。

この城は、天守閣と石山門が空襲により焼失してしまってます。(天守台北側には赤く焼けただれた石垣がありますが、これは空襲で天守閣が焼けたときに焼けただれたもので、石山門跡の両脇の石垣も赤く焼けただれています。)

天守、不明門(ふみょうもん)、本丸本段要害門(六十一雁木門)、廊下門などが復元されてます。ちなみに、本丸には昔旧姓第一中学校(現岡山朝日高校)がありましたため、少し地面の遺構とかが改変されてます(確か・・大納戸櫓台は・・ゴミ捨て場が掘られてたとか・・発掘調査書を読んだことがあります。)そういえば昔大納戸櫓を復元するとか言う話が出ましたが、予算の関係で頓挫したようです。

本丸中の段は昔は、売店などありましたが最近はずいぶん整備され、小早川氏時代の石垣も発見され保存展示してあります。さらに内堀南と西にあった旧城内中学は県立図書館に、旧内山下小学校は・・運動場に?なってます。内山下小学校跡地の西端には重要文化財の西の手櫓があり、廃校になったので気軽に見学することができます。

なお本丸を見るのに絶好な場所があります。それは南にある「岡山県庁」です。見学許可を取ってから最上階に行ってみましょう。

ぴっちゃん 09/11/8(晴)

久しぶりに、来ました。といっても城跡巡りできたわけではなく岡山城の天守閣のペーパークラフトを天守閣の売店に買いに来ました。天守閣には時間がなかったのでのぼりませんでしたが、小天守である塩櫓の出口しまってますね。昔はあそこが出口だったんですけどね~。というか、そういえばずいぶん長いこと天守に登ってなかったような気がします。

さらにぐるっと回ると、下の段では、昔あったテニスコートが撤去されてました。久しぶりに来るといろいろなところが変ってました。

居館候補地

不明。石山城時代はの城は、山陽放送駐車場あたりであったとされる。

参考文献

「日本城郭大系 13」「岡山市史」

更新日

2010年02月25日

最終更新:2010年02月25日 00:10