レンズ名称

PETRI CC AUTO 55mm F1.8

アタッチメントサイズ

52mm又は55mm

レンズマウント

ブリーチロック

レンズ構成

4群6枚 ガウスタイプ

絞り

1.8-2.8~16.0 中間絞り無し

最短撮影距離

0.6m

重量・大きさ

全長52mm 最大径61mm 209g

価格

¥14,400(1974年)

発売

1963年1?月(旧型) 1967年?月(新型)

PETRIの全てのブリーチロックタイプレンズで最も生産されたレンズ。

長期間に渡って生産された、またFTとV6で外観の異なるレンズを付属させていた時期があることも判明しており、非常に多くのヴァリエーションが見られる。

1.フィルター径が55mmの物(初期の生産品{銀色のピントリングを持つ物})。

2.flex7専用の絞りとの連動カプラーの有る物。

3.GNのスケールを持つ物(

V6Ⅱ 時代)。

4.EE化された物。

5.FT及び

FTⅡ に装着された、絞りのクリックの無い物。

等。

アサヒカメラ1967年6月号のニューフェイス診断室のメーカー回答で、現在発売中の物は改良された物で、機会があれば取りあげてほしいとの記述があり、55mmf1.8は、FT発売後に設計変更されている模様。

本ページでは便宜的に設計変更前のものを旧型、設計変更後を新型と称する。

新型初期のものには、黄変と放射線が検出される個体が確認されており、酸化トリウムを用いた硝材が使用されいたと考えられる。

写真工業1967年5月号のペトリFTの記事中後群に2枚の新種ガラスを採用したとの記載があり、

レンズテータ のLAFN5がこれに相当する。硝材は短期間のうちにランタンにおきかえられた物に変更されたことがわかる。

また、ペトリ CC AUTO 55mm F2.0は同時代のF1.8と光学系は同一で、絞りによって開放時の口径を制限していると考えられる。

52mmのフイルター径の新旧光学系を持つ個体の比較。

55mmのフイルター径で新型光学系の個体。

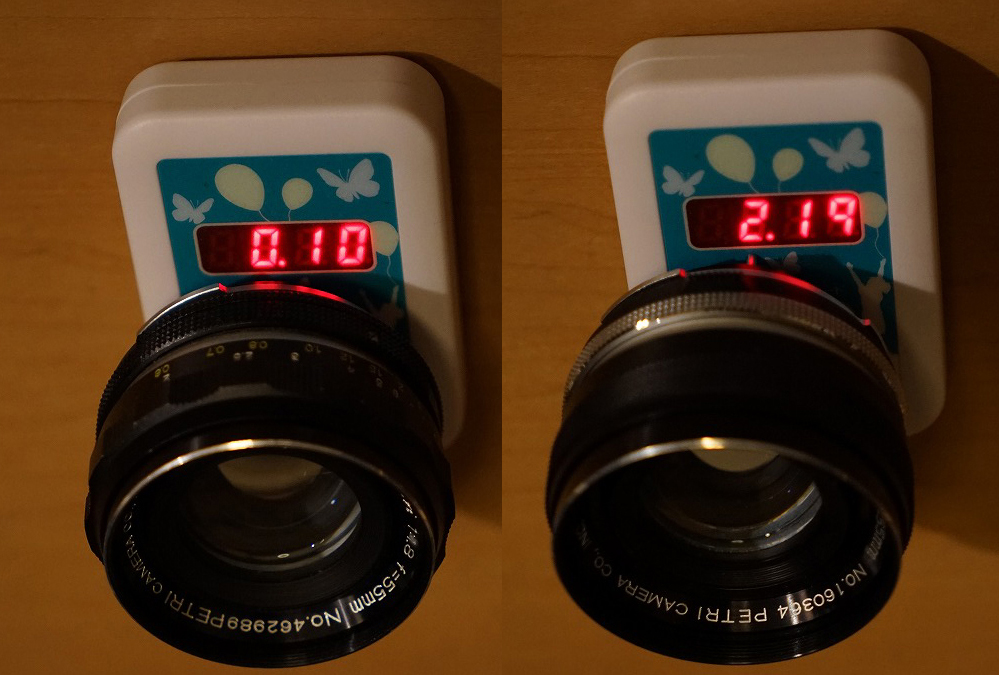

右SN:160364の後玉表面から2μSv/hと、バックグラウンドの20倍程度の放射線が検出された。

右SN:160364は黄変が認められる。

【作例】SN:462989(新型)

【作例】

11万番台のCC Auto55㎜F1.8。フィルター径は55mm。デザインはPETRIFLEX7用に酷似するが、ネームリングは「Automatic」ではなく「Auto」となっている。

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Silver.jpg)

V6初期型に付属された通称「白鏡筒」のもの

#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (Flex7.jpg)

PETRI FLEX7に付属された、絞り連動突起(レンズ左側)のあるもの

11万台のCC Auto55㎜F1.8は、44万台のそれと比較すると、フィルター径(後者は52㎜。)の他、コーティングの色、曲率等に明らかな違いがみられる。このことから、レンズの設計変更が行われているものと推測される。

左:11万台 右:44万台。コーティングの色が微妙に異なり、11万台は青色系の反射面が44万台より多く認められる。また、後玉径が、11万台の方が若干小さいように感じられる。

前から見たところ。左:44万台。右の11万台の方がフィルター径が大きいことが分かる。また、写り込んだ灯りの大きさから、曲率も異なっているように感じられる。

V6Ⅱに装着され販売されたGN(ガイドナンバースケール)付きのモデル。

最終更新:2019年08月07日 08:45