L:環境改善 = {

t:名称 = 環境改善(イベント)

t:要点 = 呼吸,空,いい風

t:周辺環境 = 藩国

t:評価 = なし

t:特殊 = {

*環境改善のイベントカテゴリ = ,,藩国イベント。

*環境改善の位置づけ = ,,{特殊イベント,自動イベント}。

*環境改善の内容1 = ,,よんた藩に風光明媚な半地下都市ができる。

*環境改善の内容2 = ,,ライフラインが整備され、都市生活の利便性が大幅にあがる。

*環境改善の内容3 = ,,大規模公共事業により、大規模な雇用が発生し、失業率が低下する。

}

t:→次の

アイドレス = 建築工兵(職業),土木作業機械の開発(イベント),保養地(施設),温泉街(施設)

}

大きなものが創りあげられる時というのは、徹底して問題点の予想をし、それらを徹底的に排除し、幾重にも回避する手段を構築しておくものである。

だが、機能し始めると予想していなかった、または予想を上回る問題が起き始める、というのはよくある話だろう。

よんた藩国の地下都市も例外ではなかった。

いくつもの対処をしていたつもりではあったが、予想外の問題や対処が不十分である点が散見されていた。

中でも最たるものは、異様な成長を見せるきのこ達である。

地下にきのこがあること自体は何ら不思議でもなんでもないし、間違って食べない限り直接的な害が無いのならばさほど心配するほどの話でもない、はずであった。

問題はその大きさだった。

気が付いたら10mを超えていたのである。

さすがにそれをそのまま放っておくのはいろいろと問題だろう、というのがきっかけで地下都市環境改善計画はスタートした。

一番はじめに行われたのが地下都市の環境調査である。

今ある問題点を把握し適切に対処するため、以下の5つの基本項目を中心に調査は入念に行われた。

- 1.地下の生態系

- 2.大気の成分

- 3.空気の循環経路

- 4.壁面の強度

- 5.水脈の位置

1.地下の生態系

調査の主旨

地下という特殊な環境で育った未知の生物の中には、凶暴な動物や致命的な毒を持つ植物がいる可能性も考えられた。

そういった動植物は、新しくそこへ住む人たちにとって脅威となりえるため、一番初めに調査されることとなった。

また、国民には脅威にならなくとも、そこに人が住むことで脅威にさらされる生物もいる可能性があった。

そういった生物とうまく共存するために、ある程度どういう生物がいるのかを把握しておくことが必要であった。

調査結果

今現在、住人の脅威となる生物はいないことが判明した。

なお、以前から報告の上がっていた『巨大キノコ』については食べない限りは特に害が無いものとして有害生物には含んでいない。

2.大気の成分

調査の主旨

一般的に二酸化炭素のような空気よりも重いガスは地下に溜まっていることが多い。

また、地盤に閉じ込められていたガスが吹きだしていることも考えられる。

地下各所の大気の成分を調査することで、そういった危険性の排除を目的とした。

調査結果

すぐに命にかかわるような状態の箇所はない、という報告が行われた。

3.空気の循環経路

調査の主旨

「2.大気の成分」にも関わるが、地下であるため空気がこもりやすいのではないかと考えられた。

地下都市の改修時に一度調査されてはいるが、実際に都市が動き出して流れが変わっている可能性もあるため、改めて調査を行った。

また、時間ごとのデータを取ることで、送風機による空調補助をより有効に活用することが出来ると考えられた。

調査結果

一部が前回のデータとは異なる動きをしていたが、今回の調査データをもとに対処できる範囲であった。

4.壁面の強度

地下で注意が必要な事の一つに、壁や天井の崩落がある。

自然洞窟をもとに作られているため、大規模な崩落の危険は無いと思われたが、万が一崩落して人命にかかわることがあってはいけないため、これを機に徹底した調査が行われた。

地下都市の真上の天井は改修時に穴が開けられたが、それがきっかけとなり他の箇所が崩落する可能性も心配された。

調査結果

やはり元が自然洞窟であるためか、崩落の危険があるような箇所は認められなかった。

5.水脈の位置

今回の環境改善や今後の拡張による工事で岩盤を掘り進んだ場合、水分を多く含む地層に行きつく可能性があった。

予定外の場所から地下水が噴出するなど事故を起こさないため、あらかじめ水分の多い箇所を調べ上げておく必要があった。

調査結果

調査データを基に、水分の分布地図を作成した。

この地図は地下都市の工事関係者が閲覧できるように管理されている。

現在の環境調査が終了し、いよいよ本格的な環境改善事業が開始された。

調査の結果から予想される範囲では大きな問題が無いことが分かったため、かねてより報告の上がっていた巨大キノコの対処を第一に考えることとなった。

キノコであるなら、適度な湿度の高さが生育には必要である。

それならば風の流れを改善し、外の乾いた風を取り入れることで成長を抑えられるのではないかと考えられた。

また、陽の光をより多く取り入れるようにすることでキノコの生育を抑えると同時に、他の草木が育ちやすい環境を整えることを目指した。

風と陽の光、どちらも開口部を広げることで取り入れることが一番早いと判断された。

事前調査のデータをもとに風の通り道と天井部分の穴を広げられる場所は広げ、増やせる部分は増やす工事がさっそく開始されることになった。

地下都市改修時に岩盤を削りだしたり、天井に穴をあけるノウハウは蓄積されていたため、予定通り順調に工事はすすめられた。

また、事前に詳しい地質データを収集していたため、それらをもとにした工事プランが作成されたのも、予定外の事態を回避する要因になっていた。

順調に進んでいたとはいえ、無節操に地下都市内を乾燥させたわけではなかった。

これらの工事の結果として巨大キノコたちが全滅するような事にならないように配慮はされていた。

地下都市中心の市街地のように、人の多く集まる場所の環境が良くなるように工事計画が立てられ、郊外の方は必要以上に手を加えず巨大なキノコ達もそのままにされた。

確かに地下で多湿な場所は人が住むのに適しているとは言いにくいが、人が快適に住めることだけがいい環境であるとは思えなかったのである。

いろいろなところで工夫をし、周りの環境に合わせ自信の生活を改善していくことも必要なんじゃないのかと、考えたからだった。

とはいえ実際に郊外に住む人にとって、キノコがあるのは受け入れられても、多湿であることが何かと不便なのは変わりなかった。

それは例えば、洗濯物が乾きにくい、など日々の生活レベルでの不便が多かった。

そこで、環境改善の一環として整備が予定されていた市街地中心部の公園の一部を改装することにした。

この公園は地下都市の中でも陽の光がたくさん当たるように調整されており、見上げれば広がる空を見ることも出来た。

それを利用し、大きな物干し場として地下都市に住む国民に開放したのである。

たくさんの物干し竿が置かれ、干された洗濯物が一斉にはためく様子は気持ちのいいものである。

企画者曰く「お日さまで乾かした洗濯物って、いいよね」とのこと。

もともと、この公園は居心地良い環境に整備し住民の憩いの場として開放される予定であった。

これは、気軽に日光浴が出来る場所を作るためである。

陽の光の下で大きく深呼吸して、気持ちのいい風を体いっぱいに吸い込む。

そういうことが出来る場所があると、少しでも気持ちが明るくなると思ったのだった。

地下に、苔ではなく芝生を、キノコのかわりに木が生えるような場所を作るために、公園の整備はすすめられた。

草木の生育のため、固い岩盤は一度掘り起こして木の根が張れるようにし、地上から栄養のある土を運び掘り起こした土に混ぜ込んだ。

木の苗が植えられ、芝生の種が蒔かれた。

穴のあいた天井から陽の光が降り注ぎ、草木の成長を促した。

芝生は数カ月もすれば立派なものになるだろうが、植えられた木の苗が立派な木になるのはこれから先のことである。

公園で遊ぶ子供たちが大人になるころ、子供が登れるくらいに成長していることを、この事業に携わった者たちは楽しみにしていた。

人が生活するということは必要なものを使用し、いつか不要なものになる、と言うことも出来る。

それは、食料の食べられない部分であったり、壊れた物であったり、排泄されたものであったり。

ひとまとめに『ゴミ』と称されるものは、人が『生活』していれば自然と発生する。

この『ゴミ』をどう処理するかは、都市の住みやすさに直結するものであろう。

そういう理由から主にゴミ処理に重点を置いた衛生環境の改善も、本計画に組み込まれた。

行政としてゴミ処理を行うということをおおざっぱに言うと、実際に処理を行う“施設”を運営すること、ルールや作業の流れなど“制度”を組むこと、の2点だろう。

ゴミ処理施設と一言で言うが、ごみの種類や処理方法によって複数の施設または装置が必要になるであろうと容易に想像できた。

その上で、環境への配慮がなされていることが条件の一つである。

当然ながら、それは近隣住民への配慮でもあったのだが、なにより主要産業が農業であるよんた藩国にとって、ゴミ処理によって起きる環境汚染は重大な懸案事項であった。

コストや効率の面から最も現実的なのは焼却処理である。

焼却によって体積を非常に小さくすることができ、そのまま埋め立てたりするよりははるかに効率的である。

また、雑多なゴミが含まれる場合、細かく分別せず一度に処理することも可能なため手間もかからない。

しかし、焼却時の温度が低かったり燃焼不足があったりすると、有害物質を多く発生させたり、焼却後の灰にも有害物質が残る可能性があり、どちらも環境を悪化させる要因の一つとなる。

そのため焼却処理は必要最小限の範囲での使用が望ましいと考えられた。

焼却処理を出来る限り使用しないとすると、細かなゴミの分別がどうしても必要になってくる。

ゴミは、その素材ごとに分けることによってそれぞれに最も適した処理方法が可能になる。

しかし収集後に分別していたのでは、手間とコストがあまりにもかかる。

そのため、ゴミの発生する場所、つまり家庭や企業などで分別されていることが必要であった。

この問題は制度を整えることにより、国民一人一人の協力のもと解決して行かねばならなかった。

いろいろと頭をひねった結果、分別回収の政策を作成し発布することとなった。

まず、国民たちの理解と協力を得るため、政庁の中に専用の窓口を設置し各種案内が出来るようにした。

生活に直結することなので、周知徹底を図るべく、説明会やパンフレットの作成・配布も行われた。

次に、今後も自然繁殖で増えるであろうキノコたちを処理する時に困らないよう、生ゴミ用の専用収集箱を各収集場所へ設置することにした。

箱にフタをつけることで胞子が飛散することを防ぎ、普通の生ゴミを入れてもにおいが広がったり荒らされることが少ないように配慮された。

これを機にゴミの収集場所も整備され、周辺住民の協力のもと国の職員による定期清掃が行われることになった。

このように分別して回収されたゴミはそれぞれの素材ごとにまとめられ、ゴミとして処理される普通ゴミとリサイクル処理される資源ゴミに分けられる。

制度を整える間に、施設の方の準備も進められていた。

代表的なものはクリーンセンターと呼ばれる主に焼却処理を行う施設である。

有害物質の発生を抑えるためには、800℃以上での焼却が必要とされている。

そのため、焼却炉は1000℃程度に問題なく耐えられるように作られたが、実際には850℃~950℃くらいの間で運用される。

なお焼却処理が行われた後の排気は有害な成分や臭いを取り除いた後、排出されている。

クリーンセンター内には焼却炉のほか、生ゴミなど有機廃棄物を堆肥へ処理する設備が併設されている。

理由としてゴミ収集ルートの効率が良いこともあるが、堆肥化に必要な温度管理に焼却時の熱を利用するために併設されることになった。

生ゴミ等の有機廃棄物にはもともと堆肥へと変える菌が付着しており、微生物が活動しやすい環境を整えることが有機廃棄物堆肥化の最も効果の高い方法である。

環境を整えるには適度に酸素を送り込むこと、水分量を調整すること、が必要である。

多くの有機廃棄物は堆肥化するには水分量が多いため、副資材と呼ばれる藁のような水分を吸収し易いものを混ぜ込むことで水分量を調整する。

こうすることで同時に隙間が確保され、十分な酸素が行きわたり易くなる。

水分を大量に含むようなゴミの種類によっては非常に大量の副資材の確保が必要になるが、もともと農業国であるよんた藩国ではもみ殻や藁の確保はそう難しいことでもなかった。

また、よりよい堆肥へと変える菌は処理の途中で熱を発し、その温度は60℃を超える。

この温度を2~3日保持することで、病原菌などの活動は著しく弱まり、その結果衛生的な堆肥に仕上げることが出来る。

一見していいことずくめのようだが、問題がないわけでもない。

堆肥化するときには悪臭が発生するのである。

発酵させているのだから当然と言えば当然で、むしろ堆肥として良い状態では臭い成分が多く発生する。

だからと言って放っておいていい話ではないので、対策が考えられた。

悪臭の主な原因となる成分は800℃程度の高温であれば大気と反応し分解させることが出来るため、焼却施設の熱を利用し高温での分解処理が行われてから排気される。

クリーンセンターのほかに、ガラスや金属、紙類など再利用が可能なものを処理するリサイクルセンターなどの準備が進められた。

海産資源が豊富なよんた藩国においては、排水による汚染は見過ごせないことであった。

これを機に下水道の経路見直しが進められ、

下水処理場も人口に合わせて稼働率の調整が行われた。

可能な限り、環境への悪影響が少ないように配慮しようとしたためである。

地下都市には地下鉄が通っているため、移動に困ることはそうそう無い。

だが、乗り物に頼っているとどうしても普段の生活の中で運動する機会が減り、運動不足に陥りやすくなる。

また地上と地下に分かれいているため、ふとしたことが原因で上下の行き来が無くなることも考えられた。

特に地下にこもるようになってしまうのは、あまり体に良くない。

そこで、一周すると地上と地下を含め国を回ることのできる自転車専用道路『よんたサイクリングウェイ』が作られた。

自転車専用と言うからには、もちろん自転車に乗っていなければ通ることはできないのだが、およそ3~4kmごとに点在するサイクリングステーションでは自転車の貸し出しを行っている。

1日貸し出しのほか、1カ月の定期なども受け付けている。

また、どのステーションで借りた自転車であっても、サイクリングステーションであればどこに返却しても構わない。

各ステーションの貸し自転車の台数は管理されており、あまりに偏る場合は職員により調整運搬が行われる。

料金は鉄道を利用するより安くなるよう設定されている。

サイクリングステーション内には場所により内容や規模は様々ではあるが、駐輪場はもちろんのこと、飲食のできる休憩所、手洗い、自転車整備室、土産物売り場のようないくつかの施設が併設されている。

なお、自転車専用ではあるが、犬は走ることが許されている。

ただし、緊急時以外で人を乗せて走ることは禁止されている。

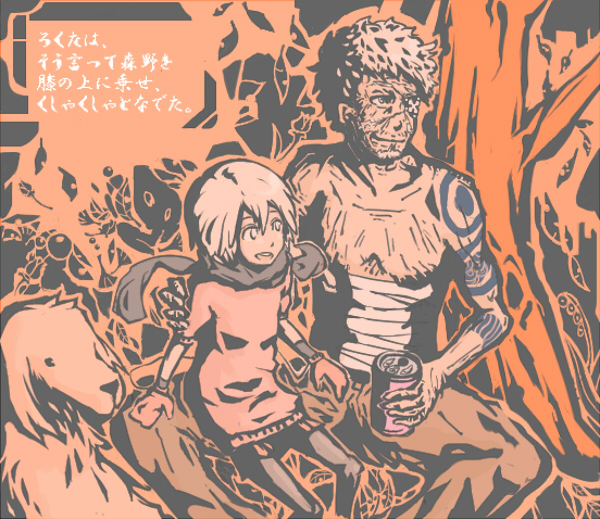

「いぬやまさんいぬやまさんっ、こーえんいくよ!」

犬山さん、と呼ばれた白い犬は犬小屋でぐでーと寝そべったまま目を閉じている。

ピクリとも動かない彼に少女は、むーっと頬を膨らませ目の前にしゃがみこみ、犬山さんの頭へ手を伸ばす。

「また つけっぱなしで ねてるー」

犬山さんはイヤフォンをしていたのである。

少女にイヤフォンを外された犬山さんは、ようやく目を開き少女の顔を見た。

しばしじっと見つめ合う、少女と犬。

「いっしょに、いこ?」

少女のつぶらな瞳に負けた犬山さんは、はぁ…、とため息をついてのっそりと起き上がる。

犬山さんがつけているこのイヤフォン、ずいぶん昔に少女が「かわいいから」と言って犬山さんにプレゼントしたものである。

犬山さんの相当のお気に入りらしいのだが少女と散歩に行く時は、外すようにしている。

以前は付けたまま行っていたのだが、最近は少女がそれを嫌がっていた。

少女には少女の言い分がある。

以前、散歩中に公園の端から犬山さんに大声で呼びかけたにもかかわらず、イヤフォンをしていたため聞こえなくて無視されたことがあった。

それ以来、耳をふさいでしまうのを嫌がっているのである。

犬山さんと暮らす少女、名前を『森野(もりの)』と言う。

彼女の言う「こーえん」は市街地にある公園のことである。

現在、環境改善計画の一部としてその公園では、植木や花壇の手入れが頻繁に行われている。

この花壇の手入れには近隣住民のボランティアなどが参加しており、森野もそれを手伝うために向かうのである。

しばらく進むと犬山さんよりもさらに一回り大きめで、少しグレーがかった毛色の犬に出会った。

「あ、しろがねさんだー」

森野は全速力で走り寄り、思いっきり抱きつく。

森野が小柄であるとはいえ小型犬なら潰されそうな勢いだが、相手は大型犬の中でも体格のいい犬。

びくともせずに森野に抱きつかせた。

もふもふもふ…

白銀さんがあまり動かないのをいいことに、森野は思う存分抱きしめている。

一方、抱きつかれて身動きが取れなくなっている『白銀さん』と呼ばれた犬は、傍に寄ってきた犬山さんと軽い挨拶を交わしている。

白銀さんとは、近くに住む老犬で、この辺り一帯を護っている長老的な立場にある。

ちなみに、この「白銀さん」という名前は森野の姉が付けたもので、近所の人はたいてい「銀(ぎん)」と呼んでいる。

どちらの名も、見事なまでの銀色の毛色に由来している。

「もりのたちは、こーえんにいくの。しろがねさんもいっしょにいく?」

ようやく抱きしめから解放された白銀さんは、じぃーっと目を見つめてくる森野の頬をぺろりと舐めてから頭を横に振った。

そして犬山さんを一瞥した後、ゆっくりと路地の方へ消えていった。

「しろがねさんは、なにか用事でもあるのかな?」

「わんっ」

答えるように吠える犬山さん。

「じゃ、いこっか。いぬやまさんっ」

犬山さんが答えてくれたので、とてもうれしい気分になる森野。

少女と犬は再び歩き出した。

「いらっしゃいま…あっ、森野ー」

森野と犬山さんは、市街地に入り商店街の中にある花屋の前にいた。

そして、店にいた女性にいきなり思いっきり抱きしめられる、森野。

「うみせおねーちゃん、おしごと中でしょ?」

「今はお客さんいないからね。それにカワイイ我が妹が目の前にいるんだから抱きしめとかなきゃ」

森野の姉、海瀬は花屋でバイトをしていた。

「あれ、森野ちゃんに犬山さん。いらっしゃい」

いつの間にやら店の奥から強面の男が出てきていた。かわいらしいエプロン着用で。

「てんちょーさん、こんにちはー」

「わんっ」

「はい、こんにちは。海瀬ちゃん、いい加減放してやらんと森野ちゃん動けなくて困ってるよ」

「いーんです。困った森野もかわいいからっ」

妹ラブの海野、森野を目の前にテンションあがりっぱなしである。

「まったく。毎度ながら海野ちゃんのシスコンもすごいねぇ」

「シスコンでもなんでも、森野が可愛いからしかたないんですー」

ベーっと舌を出して言い返す海野、店長苦笑い。

「ところで、森野ちゃんはこれから家に帰るのかい?」

「ううん、公園にいくの」

「ああ、植え替えのお手伝いだね」

店長、少し考える。

「じゃあ、帰りにもう一回寄ってくれるかな? 花の種が少し余ってね。よかったら持って帰ってよ」

「おはなのたね? いいの?」

「ただし、大事に育ててね」

「うん!」

満面の笑みの森野につられて笑う店長。

強面ではあるが、かわいらしい花屋をやっているくらいあって根はいい人である。

「ああ、海瀬ちゃん。その公園の植え替えなんだけど、さっき連絡があってね。悪いんだけどいくつか苗を届けてきてくれないかな。それ終わったら、今日は上がって森野ちゃんと一緒に帰ってもいいよ」

「店長、大好きっ」

と言いつつ、海瀬は森野をさらに抱きしめる。

「よし、森野。一緒に行こうか」

「うん!」

大量の苗を抱えた姉をひきつれて、森野たちはようやく『公園』にたどり着いた。

そこは地下都市市街地の中でも環境改善が進み、心地よい空間となっている場所の一つである。

「ん? どうしたの?」

森野が海瀬の服の裾を引いていたのである。

「あのね。すこしつかれたから、おやすみしてても…いい?」

「家からだと、ちょっと距離あるもんね。お姉ちゃんは先にこれ届けないといけないんだけど、この辺で待ってる?」

「うん」

「じゃ、犬山さんと待っててね。犬山さん、森野のことよろしく」

「わんっ」

犬山さんの返事に笑顔になった海瀬は、両手に抱えた苗を落とさないよう気をつけながら、少し早歩きで花壇のある方へ向かっていった。

その場に残された森野は、きょろきょろと周りを見渡している。

「んーと、…あ。あそこの木のしたにしよう」

近くの木へと向かい、その影に腰を下ろす。

犬山さんも木陰へと入り、森野に寄り添うように寝そべる。

「きもちいいね、いぬやまさん。どっかいっちゃ、やだよ?」

犬山さんは、こつん、と額を森野に寄せる。

もちろんだ、とでも言いたげな感じであった。

「ありがと」

ぎゅっと犬山さんを抱きしめた森野は、そのまま犬山さんのおなかに頭をうずめる。

「…いぬやまさん。あったかいね…」

そよ風が髪を揺らした時、森野はすでに眠っていた。

『…もりの…森野』

どこか遠くで自分を呼んでいる声が聞こえたような気がしたが、疲れていてとても目が開けられるような状況ではなかった。

『森野の声はいつだって、どこにいたって届いているよ』

かすかに聞こえる風の音に混ざって、誰かの声が聞こえているようだった。

『返事が出来ない時も、傍にいられない時もあるけれど、声だけはちゃんと届いているから、心配しないで』

さぁーっと小枝を揺らした、とても心地いい風に吹かれ、ようやく森野はまぶたを開く。

その目に映ったのは少し赤みを帯びてきた陽の光と、かすかに揺れる木々や草花だけである。

見えるところに人の姿は近くに無く、まるで時が止まっているようであったが、森野の耳は犬山さんの鼓動を捉え、時が進んでいるのは間違いなかった。

森野は、そっと犬山さんの顔を覗き込んだ。

そこにはいつもの犬山さんの寝顔があり、森野はなぜか安心した。

起こさないようにそっと起き上ったつもりであったが、犬山さんは森野が離れるとすぐに目を開いた。

「いぬやまさん、おはよ」

犬山さんは、挨拶代わりに鼻をこすりつける。

起き上った拍子に、いつの間にか森野に掛けられていた上着がずり落ちた。

海瀬が掛けてくれたのだろう。

大事そうに上着を抱えながら、森野は立ち上がり姉がいるであろう花壇の方へ歩き出す。

そんな彼女の横をゆったりと犬山さんが歩いて行く。

「あのね、いぬやまさん。よくおぼえてないんだけど、さっきなんだか『いいゆめ』みてたみたいなの」

犬山さんはいつもと変わらず、言葉では返事をしなかった。

森野が目を覚ました頃、海瀬は植え替えたばかりの花壇にジョウロで水をまいていた。

「わるいわねぇ、結局手伝わせちゃって」

「気にしないでくださいって。私、こういうの好きですし」

大量の苗を運んできた海瀬は、人手が足りてなさそうなのを見てそのまま手伝っていたのである。

もっとも森野を呼びに戻った際に、あまりに気持ちよさそうな寝顔で起こせなかったのも理由の一つである。

「それにしても、海瀬ちゃんのおかげで助かったわぁ。実はね、今日中に終わらないかな、って思ってたのよ」

「結構量ありましたもんね。また手伝いがいるときは行ってくださいね」

「そう言ってもらえるとホントに助かるわ。じゃ、後片付けはやっておくから、そろそろ森野ちゃん迎えに行ってあげて」

「すみません…犬山さん一緒だから、大丈夫だとは思うんですけど。お言葉に甘えさせてもらいます」

「お疲れさま。ありがとうね」

笑顔で会釈した後、駆け足で森野のもとへ向かう。

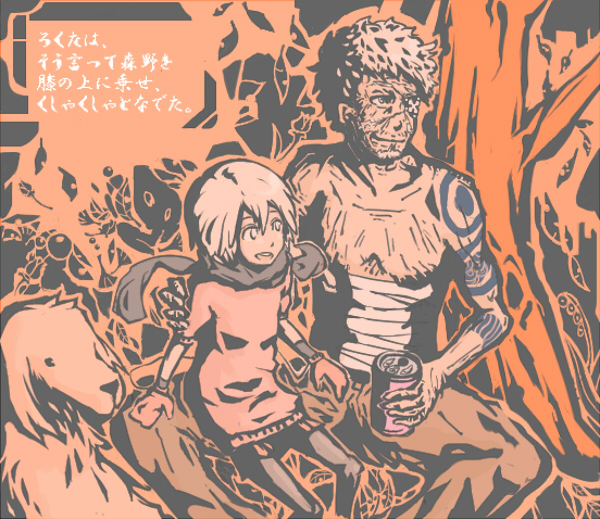

森野は歩きだしてすぐ、近くの木陰に座っている人がいるのに気づいた。

「あれー、おじいちゃん?」

「おぉ、森野かぁ」

「わんっ」

「おぉ、すまんすまん。犬山さんも一緒やったな」

「おしごと、おわったの?」

「いんや、まだ終わっとらんよ。そろそろしまいにするか、思っとったとこやけどなぁ」

かっかと笑い声を上げる、森野のおじいちゃん。名前を『ろくた』という。

三男だったから、ろくた。

よんた藩国ではそう珍しい名前でもない。

「今日はどんなおしごとしてたの?」

「んー? …そういやぁ、森野はいくつになったんやったか?」

「10才だよ」

「おお、もうそんなになるかぁ」

かわいい孫の年を忘れることなどあるはずもないが、ろくたは何か思うところでもあったのか、頭上で風に揺れる枝を見上げた。

「おじいちゃん」

「ん? ああ、今日の仕事か。今日はなぁ、風をな、見とったんよ」

「…風はみえないよ?」

それを聞いて、またしても笑い声を上げるろくた。

「そうじゃな。風は見えんな。森野の言う通りやなぁ」

なにがおかしいのか森野には分からなかったので、反射的に犬山さんを見ていた。

犬山さんは眠そうにあくびをしている。

「森野、あっち見てみぃ」

ろくたが指差したのは、森野がさっきまで眠っていた木である。

「例えばな、風が無かったらあん木はざわついたりせんやろう?」

「うん」

「ざわつき方もいろいろあってなぁ、そいつをずっと見てたら、風がな、見えてくるんよ」

森野、木を凝視。眉間にしわを寄せた険しい顔は、海瀬が見たら叫びそうなかわいさである。

じーちゃん、森野を凝視。ただしこちらは強面にとても優しい眼差しであった。

「…やっぱりみえないよ」

「森野にもそのうち見えるようになるて、そう思うとる」

#オンマウスでおまけ(スタッフ紹介)

森野を抱きかかえる手は年老いてしわは多かったが、大事な孫娘をしっかりと支えていた。

「わんっ」

犬山さんが何かを見つけたことを知らせていた。

「あ、うみせおねーちゃん。おかえりなさいー」

「ただいまー。ってあれ、ろくじいちゃんが一緒だったんだ。仕事帰り?」

「やっぱりおまえらは姉妹やな、よぅ似とる」

「いや、返事になってないから。ろくじーちゃん」

この公園の改修事業だけでなく、環境改善事業においてろくたが技術者として重要な位置にいることを、海瀬は知っていた。

『図面だけ見てても分からんことは起きるもんや。大事なんは作りながら周りと合うようによく見ること』

と、常々ろくたが言っているのを聞いていたこともあって、様子でも見に来ていたのかなと海瀬には想像できた。

「だいぶ暮れてきたなぁ、そろそろ帰るとするかぁ」

「そういえば、森野。店長に種もらいに行くんじゃなかった?」

「あー、お花の種!」

「ほんなら、寄って帰らんとなぁ」

「わんっ」

3人と1匹が、真っ赤な道に長い長い影を作っていた。

余談になるが、ろくたが座っていた木の樹齢は今年で10年になる。

イラスト:竿崎裕樹

テキスト:雷羅来

最終更新:2010年05月08日 21:15