| ◇おしゃべり◇ |

| BBS |

| 百地章 | 「立憲主義とは、国家の統治が憲法にもとづいて行われることである。」(『憲法の常識 常識の憲法』p.32) |

| 阪本昌成 | 「統治を、流動的で恣意的な政治に委ねることなく、国制のもとに規律し安定化させる思考を「立憲主義 constitutionalism」という」(『憲法1 国制クラシック』p.26) |

| 立憲主義のモデルをアメリカに求める人物は、《立憲主義とは、法の支配と同義であり、それは民主主義の行き過ぎに歯止めをかける思想でもある》と考える傾向にある。 これに対して、立憲主義モデルをフランスに求める人は、「立憲民主主義」という言葉を多用する傾向がある。 後者は、「立憲」の中に権力分立と人権尊重の精神を含め、「民主主義」の中に、「国民主権」と議会政を含めているようである(民主主義の中に人権尊重を忍び込ませる論者もいる)。 が、それらの一貫した関連性をそこに見て取ることは困難であるように私にはみえる(自由主義と民主主義との異同については、後の [26] でふれる)。 私は、《立憲主義とは、誰が主権者であっても、また、統治権がいかに民主的に発動されている場合であっても、主権者の意思または民主的意思を法のもとに置こうとする思想だ》と考えている。 本書が「立憲民主主義」という言葉を決して用いないのは、そのためである。(『憲法1 国制クラシック』p.31) | |

| 長谷部恭男 | 「立憲主義ということばには、広狭二通りの意味がある。本書で「立憲主義」ということばが使われるときに言及されているのは、このうち狭い意味の立憲主義である。 広義の立憲主義とは、政治権力あるいは国家権力を制限する思考あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシャや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも広義の立憲主義である。 他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区別を前提として、個人の自由と公共的な政治の審議と決定とを両立させようとする考え方と密接に結びつく。二つの領域の区分は、古代や中世のヨーロッパでは知られていなかったものである。」(『憲法とは何か』p.68) |

| 芦部信喜 | ※後述するように、芦部は「近代立憲主義(あるいは現代立憲主義)は~という性質を持っている」とその属性を述べるものの、「立憲主義とは何か」という肝心の概念論に関しては慎重に口を閉ざしている。これは芦部の憲法論が英米圏で主流となっている「立憲主義」や「法の支配」の概念理解とは実は無縁の古いドイツ系法学に依拠していることに原因がある。 |

| 佐藤幸治 | ※佐藤も芦部と同様に、「近代立憲主義」と「現代立憲主義」を対比して言及するものの、立憲主義そのものの概念説明はない。つまり芦部や佐藤の世代ではベースがまだドイツ系法学であったために、英米系の「立憲主義」「法の支配」といった概念を英米圏の用法の通りに消化できていないのである。 |

| りっけん-しゅぎ 【立憲主義】 (constitutionalism) <広辞苑> |

憲法を制定し、それに従って統治する、という政治のあり方。 この場合の憲法とは、<1>人権の保障を宣言し、<2>権力分立を原理とする統治機構を定めた憲法、を指し、そうでない場合を外見的立憲主義という。 | ||

| りっけんしゅぎ 【立憲主義】 constitutionlism <日本語版ブリタニカ> |

(1) | 法の支配 rule of the(※注:原文ママ) law に類似した意味をもち、①およそ権力保持者の恣意によってではなく、②法に従って権力が行使されるべきでる、という政治原則をいう。 | |

| (2) | 狭義においては、とくに | ||

| <1> | 政治権力を複数の権力保持者に分有せしめ、 | ||

| <2> | その相互的抑制作用を通じて権力の濫用を防止し、 | ||

| <3> | もって、権力名宛人の利益を守り、政治体系の保全を図ろうとする、政治原則である | ||

| (2)狭義における立憲主義は、既に古代ギリシア、ローマ、あるいは中世ヨーロッパの一定の都市国家などに見出されるが、近代市民革命を経て、近代立憲主義に変貌した。そこでは、 | |||

| [1] | 国民の一定の範囲における国政参加を前提に、 | ||

| [2] | 権力分立構造を通じて国民個々人の権利・自由の保全を図ろうとする意図が明確にされ、 | ||

| [3] | それを具備する成文憲法を制定することが肝要である、と考えられるようになった。 | ||

| 立憲主義に立脚する民主制が立憲民主制であり、君主制と結合している場合が立憲君主制である。 | |||

| constitutionalism <ODE> |

[mass noun] constitutional government: | ||

| ・adherence to a constitutional system of government: | |||

| constitutionalism <英文wikipedia> |

Constitutionalism, in its most general meaning, is "a complex of ideas, attitudes, and patterns of behavior elaborating the principle that the authority of government derives from and is limited by a body of fundamental law".[1] A political organization is constitutional to the extent that it "contain[s] institutionalized mechanisms of power control for the protection of the interests and liberties of the citizenry, including those that may be in the minority".[2] As described by political scientist and constitutional scholar David Fellman: Constitutionalism is descriptive of a complicated concept, deeply imbedded in historical experience, which subjects the officials who exercise governmental powers to the limitations of a higher law. Constitutionalism proclaims the desirability of the rule of law as opposed to rule by the arbitrary judgment or mere fiat of public officials…. Throughout the literature dealing with modern public law and the foundations of statecraft the central element of the concept of constitutionalism is that in political society government officials are not free to do anything they please in any manner they choose; they are bound to observe both the limitations on power and the procedures which are set out in the supreme, constitutional law of the community. It may therefore be said that the touchstone of constitutionalism is the concept of limited government under a higher law |

| Usage Constitutionalism has prescriptive and descriptive uses. Law professor Gerhard Casper captured this aspect of the term in noting that: "Constitutionalism has both descriptive and prescriptive connotations. Used descriptively, it refers chiefly to the historical struggle for constitutional recognition of the people's right to 'consent' and certain other rights, freedoms, and privileges…. Used prescriptively … its meaning incorporates those features of government seen as the essential elements of the … Constitution."[4] | |

| Descriptive One example of constitutionalism's descriptive use is law professor Bernard Schwartz's 5 volume compilation of sources seeking to trace the origins of the U.S. Bill of Rights.[5] Beginning with English antecedents going back to the Magna Carta (1215), Schwartz explores the presence and development of ideas of individual freedoms and privileges through colonial charters and legal understandings. Then, in carrying the story forward, he identifies revolutionary declarations and constitutions, documents and judicial decisions of the Confederation period and the formation of the federal Constitution. Finally, he turns to the debates over the federal Constitution's ratification that ultimately provided mounting pressure for a federal bill of rights. While hardly presenting a "straight-line," the account illustrates the historical struggle to recognize and enshrine constitutional rights and principles in a constitutional order. | |

| Prescriptive In contrast to describing what constitutions are, a prescriptive approach addresses what a constitution should be. As presented by Canadian philosopher Wil Waluchow, constitutionalism embodies "the idea … that government can and should be legally limited in its powers, and that its authority depends on its observing these limitations. This idea brings with it a host of vexing questions of interest not only to legal scholars, but to anyone keen to explore the legal and philosophical foundations of the state."[6] One example of this prescriptive approach was the project of the National Municipal League[7] to develop a model state constitution.[8] | |

| Authority of government Whether reflecting a descriptive or prescriptive focus, treatments of the concept of constitutionalism all deal with the legitimacy of government. One recent assessment of American constitutionalism, for example, notes that the idea of constitutionalism serves to define what it is that "grants and guides the legitimate exercise of government authority."[9] Similarly, historian Gordon S. Wood described this American constitutionalism as "advanced thinking" on the nature of constitutions in which the constitution was conceived to be "a" set of fundamental rules by which even the supreme power of the state shall be governed.'"[10] Ultimately, American constitutionalism came to rest on the collective sovereignty of the people - the source that legitimized American governments. | |

| Fundamental law empowering and limiting government One of the most salient features of constitutionalism is that it describes and prescribes both the source and the limits of government power. William H. Hamilton has captured this dual aspect by noting that constitutionalism "is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order."[11] (以下省略) | |

| (翻訳) |

| ほう-の-しはい 【法の支配】 (rule of law) <広辞苑> |

イギリスの法律家コークが、国王は神と法の下にあるべきである、として、ジェームズ1世の王権を抑制して以来、「人の支配」に対抗して認められるようになった近代の政治原理。 コークのいう法は、イギリスの判例法で、立法権をも抑制する点で、法治主義とは異なるが、後に法治主義と同義に用いることもある。 | |

| ほうのしはい 【法の支配】 rule of law <日本語版ブリタニカ> |

法至上主義的な思想、原則。 | |

| (1) | どんな人でも、通常裁判所が適用する法律以外のものに支配されない、あるいは、 | |

| (2) | 被治者のみでなく、統治者・統治諸機関も、法の支配に服さなければならぬ、とする、「法のもとにおける統治」の原理。 | |

| イギリスの伝統に根ざす思想であり、自然法思想にも淵源をもつ、法の権力に対する優位性の主張である。 | ||

| A.ダイシーは、その著『憲法入門』(1885)のなかで、①議会主権と、②法の支配、がイギリスの2大法原理である、としたが、 | ||

| <1> | ここから、人間とその自由を権力から守るイギリス型法治主義の原則が確立され、 | |

| <2> | アメリカにおいては、司法権優越の原理を生んだ。 | |

| 20世紀に入り、経済・社会情勢の著しい変化につれ、伝統的な法支配の原則に対するいろいろな批判も起っている。 | ||

| rule of law <collins> |

The rule of law refers to a situation in which the people in a society <1> obey its laws and <2> enable it to function properly. | |

| (翻訳) 法の支配とは、ある社会における人々が、<1>その諸法を遵守しており、かつ、<2>社会を適切に機能させている、状況をいう。 | ||

| + | ... |

※以下、芦部憲法論の具体的内容をチェック。 芦部信喜『憲法 第五版』(2011年刊) 第一章 憲法と立憲主義 p.3以下 <目次> 一. 国家と法一定の限定された地域(領土)を基礎として、その地域に定住する人間が、強制力をもつ統治権のもとに法的に組織されるようになった社会を国家と呼ぶ。 従って、領土と人と権力は、古くから国家の三要素と言われてきた。 この国家(*)という統治団体の存在を基礎づける基本法、それが通常、憲法と呼ばれてきた法である。

二. 憲法の意味憲法を勉強するには、まず、憲法とは何かを明らかにしなければならない。 研究の対象を正確に捉えることは、あらゆる学問の出発点である。 憲法の意味を本格的に解明しようとすると、憲法がどのようにしてつくられてきたのか、どのような思想に支えられて登場したのか、という憲法思想史の背景を研究しなければならないが、ここでは、憲法の意味とその法的特質に関する基本的な事柄について概説的に説明するにとどめる。 ◆1. 形式的意味の憲法と実質的意味の憲法憲法の概念は多義的であるが、重要なものとして三つ挙げることができる。 ◇(一). 形式的意味これは、憲法という名前で呼ばれる成文の法典(憲法典)を意味する場合である。 形式的意味の憲法と呼ばれる。 たとえば、現代日本においては「日本国憲法」がそれにあたる。 この意味の憲法は、その内容がどのようなものであるかには関わらない。 ◇(ニ). 実質的意味これは、ある特定の内容をもった法を憲法と呼ぶ場合である。 成文であると不文であるとを問わない。 実質的意味の憲法と呼ばれる。 この実質的意味の憲法には二つのものがある。 (1). 固有の意味国家の統治の基本を定めた法としての憲法であり、通常「固有の意味の憲法」と呼ばれる。 国家は、いかなる社会・経済構造をとる場合でも、必ず政治権力とそれを行使する機関が存在しなければならないが、この機関、権力の組織と作用および相互の関係を規律する規範が、固有の意味の憲法である。 この意味の憲法はいかなる時代のいかなる国家にも存在する。 (2). 立憲的意味実質的意味の憲法の第二は、自由主義に基づいて定められた国家の基礎法である。 一般に「立憲的意味の憲法」あるいは「近代的意味の憲法」と言われる。 18世紀末の近代市民革命期に主張された、専断的な権力を制限して広く国民の権利を保障するという立憲主義の思想に基づく憲法である。 その趣旨は、「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていない社会は、すべて憲法をもつものではない」と規定する有名な1789年フランス人権宣言16条に示されている。 この意味の憲法は、固有の意味の憲法とは異なり、歴史的な観念であり、その最も重要な狙いは、政治権力の組織化というよりも権力を制限して人権を保障することにある。 以上の三つの憲法の観念のうち、憲法の最もすぐれた特徴は、その立憲的意味にあると考えるべきである。 従って、憲法学の対象とする憲法とは、近代に至って一定の政治的理念に基づいて制定された憲法であり、国家権力を制限して国民の権利・自由を守ることを目的とする憲法である。 そのような立憲的意味の憲法の特色を次に要説する。 ◆2. 立憲的憲法の特色◇(一). 淵源立憲的意味の憲法の淵源は、思想史的には、中世にさかのぼる。 中世においては、国王が絶対的な権力を保持して臣民を支配したが、国王といえども従わなければならない高次の法(higher law)があると考えられ、根本法(fundamental law)とも呼ばれた。 この根本法の観念が近代立憲主義へと引きつがれるのである。 もっとも、中世の根本法は、貴族の特権の擁護を内容とする封建的性格の強いものであり、それが広く国民の権利・自由の保障とそのための統治の基本原則を内容とする近代的な憲法へ発展するためには、ロック(John Loche, 1632-1704)やルソー(Jean-Jacques Rousseau, 1712-78)などの説いた近代自然法ないし自然権(natural rights)の思想によって新たに基礎づけられる必要があった。 この思想によれば、

このような思想に支えられて、1776年から89年にかけてのアメリカ諸州の憲法、1788年のアメリカ合衆国憲法、1789年のフランス人権宣言、91年のフランス第一共和制憲法などが制定された。 ◇(ニ). 形式と性質立憲的憲法は、その形式の面では成文法であり、その性質においては硬性(通常の法律よりも難しい手続によらなければ改正できないこと)であるのが普通であるが、それはなぜであろうか。 (1). 成文憲法まず、立憲的憲法が成文の形式をとる理由としては、成文法は慣習法に優るという近代合理主義、すなわち、国家の根本的制度についての定めは文章化しておくべきであるという思想を挙げることも出来るが、最も重要なのは近代自然法学の説いた社会契約説である。 それによれば、国家は自由な国民の社会契約によって組織され、その社会契約を具体化したものが根本契約たる憲法であるから、契約である以上それは文書の形にすることが必要であり、望ましいとされたのである。 (2). 硬性憲法また、立憲的憲法が硬性(rigid)であることの理由も、近代自然法学の主張した自然権および社会契約説の思想の大きな影響による。 つまり、憲法は社会契約を具体化する根本契約であり、国民の不可侵の自然権を保障するものであるから、憲法によってつくられた権力である立法権は根本法たる憲法を改正する資格をもつことは出来ず(それは国民のみに許される)、立法権は憲法に拘束される、従って憲法の改正は特別の手続によって行わなければならない、と考えられたのである(*)。

三. 憲法の分類◆1. 伝統的な分類憲法の意味の理解を助けるために、憲法はいろいろの観点から類別されてきた。 ◇(一). 憲法の形式・性質・制定主体による分類まず、

しかし、このような伝統的な分類は、必ずしも現実の憲法のあり方を実際に反映するものではないことに注意しなければならない。 たとえば、①については、イギリスのように単一の成文憲法典をもたない国もあるが、イギリスでも、実質的に憲法にあたる事項は多数の法律で定められており、基本的な事項は、実際には、容易に改正されない。 ところが、②にいう硬性の程度が強い憲法でも、実際にはしばしば改正される国は少なくない。 ◇(ニ). 国家形態による分類また、憲法の定める国家形態ないし統治形態に関する分類として、

たとえば、君主制でも、イギリスのように民主政治が確立している国もあり、共和制でも、政治が非民主的な国は少なくない(従って、民主制か独裁制かという観点からの分類の方が意味がある)。 大統領制や議院内閣制にも、いろいろの形態がある(例えば、両者の混合形態もあるし、同じ大統領制でも、アメリカのような民主的なもの、南米ないし中近東の諸国のような独裁的なもの、の別がある)。

◆2. 機能的な分類このような形式的な分類に対して、戦後、憲法が現実の政治過程において実際にもつ機能に着目した分類が主張されるようになった。 たとえば、レーヴェンシュタイン(Karl Loewenstein, 1891-1973)という学者は、

このような存在論的(ontological)な分類は、主観的な判断が入る可能性がある点で問題もあるが、立憲的意味の憲法が、どの程度現実の国家生活において実際に妥当しているのかを測るうえで、有用なものであると言えよう。 四. 憲法規範の特質以上述べてきたところのまとめを兼ねて、近代憲法の特質を箇条的に列挙すると、次のようになる。 ◆1. 自由の基礎法近代憲法は、何よりもまず、自由の基礎法である。 それは、自由の法秩序であり、自由主義の所産である。 もちろん、憲法は国家の機関を定め、それぞれの機関に国家作用を授権する。 すなわち、通常は立法権、司法権、行政権、および憲法改正手続等についての規定が設けられる。 この国家権力の組織を定め、かつ授権する規範が憲法に不可欠なものであることは言うまでもない。 しかし、この組織規範・授権規範は憲法の中核をなすものではない。 それは、より基本的な規範、すなわち自由の規範である人権規範に奉仕するものとして存在する。 このような自由の観念は、自然権の思想に基づく。 この自然権を実定化した人権規定は、憲法の中核を構成する「根本規範(*)」であり、この根本規範を支える核心的価値が人間の人格不可侵の原則(個人の尊厳の原理)である。

◆2. 制限規範憲法が自由の基礎法であるということは、同時に憲法が国家権力を制限する基礎法であることを意味する。 このことは、近代憲法の二つの構成要素である権利章典と統治機構の関係を考えるうえで、とくに重要である。 本来、近代憲法は、すべて個人は互いに平等な存在であり、生まれながら自然権を有するものであることを前提として、それを実定化するという形で制定された。 それは、すべての価値の根源は個人にあるという思想を基礎においている。 従って、政治権力の究極の根拠も個人(すなわち国民)に存しなくてはならないから、憲法を実定化する主体は国民であり、国民が憲法制定権力(*)の保持者であると考えられた。 このように、自然権思想と国民の憲法制定権力の思想とは不可分の関係にあるのである。 また、国民の憲法制定権力は、実定憲法においては「国民主権」として制度化されることになるので、人権規範は主権原理とも不可分の関係にあることになる(第18章三3図表参照)。

◆3. 最高法規憲法は最高法規であり、国法秩序において最も強い形式的効力をもつ。 日本国憲法98条が、「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と定めているのは、その趣旨を明らかにしたものである(*)。 もっとも、憲法が最高法規であることは、憲法の改正に法律の改正の場合よりも困難な手続が要求されている硬性憲法であれば、論理上当然である。 従って、形式的効力の点で憲法が国法秩序において最上位にあることを「形式的最高法規性」と呼ぶならば、それは硬性憲法であることから派生するものであって、とくに憲法の本質的な特性として挙げるには及ばないということになろう。 最高法規としての憲法の本質は、むしろ、憲法が《実質的に法律と異なる》という点に求められなければならない。 つまり、憲法が最高法規であるのは、その内容が、人間の権利・自由をあらゆる国家権力から不可侵のものとして保障する規範を中心として構成されているからである。 これは、「自由の基礎法」であることが憲法の最高法規性の実質的根拠であること、この「実質的最高法規性」は、形式的最高法規性の基礎をなし、憲法の最高法規性を真に支えるものであること、を意味する。 日本国憲法第十章「最高法規」の冒頭にあって、基本的人権が永久不可侵であることを宣言する97条は、硬性憲法の建前(96条)、およびそこから当然に派生する憲法の形式的最高法規性(98条)の実質的な根拠を明らかにした規定である。 このように、憲法の実質的最高規範性を重視する立場は、憲法規範を一つの価値秩序と捉え、「個人の尊重」の原理とそれに基づく人権の体系を憲法の《根本規範》(basic norms)と考えるので、憲法規範の《価値序列》を当然に認めることになる。 この考えが、人権規定の解釈や憲法保障の問題においてどのような役割を果すかについては、後に述べることにする(第五章-第13章・第18章)。

なお、憲法の最高法規性と関連して、憲法98条の列挙から「条約」が除外されていることが問題となるが、これは条約が憲法に優位することを意味するわけではない。 両者の効力の優劣関係については後述する(第18章ニ4(ニ)(1)参照)。 条約は公布されると原則としてただちに国内法としての効力をもつが、その効力は通説によれば、憲法と法律の中間にあるものと解されている。 実務の取扱いもそうである。 ただ、98条2項に言う「確立された国際法規」すなわち、一般に承認され実行されている慣習国際法を内容とする条約については、憲法に優位すると解する有力説がある。 地方公共団体の条例・規則は、「法律・命令」に準ずるものとみることが出来るので(第17章ニ3参照)、それに含まれると解される。 五. 立憲主義と現代国家 - 法の支配近代立憲主義憲法は、個人の権利・自由を確保するために国家権力を制限することを目的とするが、この立憲主義思想は法の支配(rule of law)の原理と密接に関連する。 ◆1. 法の支配法の支配の原理は、中世の法優位の思想から生まれ、英米法の根幹として発展してきた基本原理である。 それは、専制的な国家権力の支配(人の支配)を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを目的とする原理である。 ジェイムズ一世の暴政を批判して、クック(Edward Coke, 1552-1634)が引用した「国王は何人の下にもあるべきでない。しかし神と法の下にあるべきである」というブラクトン(Henry de Bracton, ?-1268)の言葉は、法の支配の本質をよく表している。 法の支配の内容として重要なものは、現在、

◆2. 「法の支配」と「法治国家」「法の支配」の原理に類似するものに、《戦前の》ドイツの「法治主義」ないしは「法治国家」の観念がある。 この観念は、法によって権力を制限しようとする点においては「法の支配」の原理と同じ意図を有するが、少なくとも、次の二点において両者は著しく異なる。 ◇(一). 民主的な立法過程との関係第一に、「法の支配」は、立憲主義の進展とともに、市民階級が立法過程へ参加することによって自らの権利・自由の防衛を図ること、従って権利・自由を制約する法律の内容は国民自身が決定すること、を建前とする原理であることが明確となり、その点で民主主義と結合するものと考えられたことである。 これに対して、戦前のドイツの法治国家(Rechtsstaat)の観念は、そのような民主的な政治制度と結びついて構成されたものではない。 もっぱら、国家作用が行われる形式または手続を示すものに過ぎない。 従って、それは、如何なる政治体制とも結合し得る形式的な観念であった。 ◇(ニ). 「法」の意味第二に、「法の支配」に言う「法」は、内容が合理的でなければならないという実質的要件を含む観念であり、ひいては人権の観念とも固く結びつくものであったことである。 これに対して、「法治国家」に言う「法」は、内容とは関係のない(その中に何でも入れることが出来る容器のような)形式的な法律に過ぎなかった。 そこでは、議会の制定する法律の中身の合理性は問題とされなかったのである。 もっとも、《戦後の》ドイツでは、ナチズムの苦い経験とその反省に基づいて、法律の内容の正当性を要求し、不当な内容の法律を憲法に照らして排除するという違憲審査制が採用されるに至った。 その意味で、現在のドイツは、戦前の形式的法治国家から《実質的法治国家》へと移行しており、法治主義は英米法に言う「法の支配」の原理とほぼ同じ意味をもつようになっている。 ◆3. 立憲主義の展開◇(一). 自由国家の時代近代市民革命を経て近代憲法に実定化された立憲主義の思想は、19世紀の「自由国家」の下でさらに進展した。 そこでは、個人は自由かつ平等であり、個人の自由意思に基づく経済活動が広く容認された。 そして、自由・平等な個人の競争を通じて調和が実現されると考えられ、権力を独占する強大な国家は経済的干渉も政治的干渉も行わずに、社会の最小限度の秩序の維持と治安の確保という警察的任務のみを負うべきものとされた。 当時の国家を、自由国家・消極国家とか、または軽蔑的な意味を込めて夜警国家と呼ぶのは、その趣旨である。 ◇(ニ). 社会国家の時代しかし、資本主義の高度化にともなって、富の偏在が起こり、労働条件は劣悪化し、独占的グループが登場した。 その結果、憲法の保障する自由は、社会的・経済的弱者にとっては、貧乏の自由、空腹の自由でしかなくなった。 そこで、そのような状況を克服し、人間の自由と生活を確保するためには、国家が、従来市民の自律に委ねられていた市民生活の領域に一定の限度まで積極的に介入し、社会的・経済的弱者の救済に向けて努力しなければならなくなった。 こうして、19世紀の自由国家は、国家的な干渉と計画とを必要とする社会国家(積極国家ないしは福祉国家(*)とも呼ばれる)へと変貌することになり、行政権の役割が飛躍的に増大した。

◆4. 立憲主義の現代的意義◇(一). 立憲主義と社会国家立憲主義は、国家は国民生活にみだりに介入すべきでないという消極的な権力観を前提としている。 そこで、国家による社会への積極的な介入を認める社会国家思想が、立憲主義と矛盾しないかが問題となる。 しかし、立憲主義の本来の目的は、個人の権利・自由の保障にあるのであるから、その目的を現実の生活において実現しようとする社会国家の思想とは基本的に一致すると考えるべきである。 この意味において、社会国家思想と(実質的)法治国家思想とは《両立する》。 戦後ドイツで用いられてきた「社会的法治国家」という概念は、その趣旨である。 ◇(ニ). 立憲主義と民主主義また、立憲主義は民主主義とも密接に結びついている。 すなわち、

民主主義は、単に多数者支配の政治を意味せず、実をともなった《立憲民主主義》でなければならないのである(*)。 このような《自由と民主の結合》は、まさに、近代憲法の発展と進化を支配する原則であると言うことができよう。 戦後の西欧型民主政国家が「民主的法治国家」とか「法治国家的民主政」と言われるには、そのことを示している。

|

| + | ... |

LEC『C-Book 憲法Ⅰ(総論・人権)(第3版)』(2011年刊) p.3~

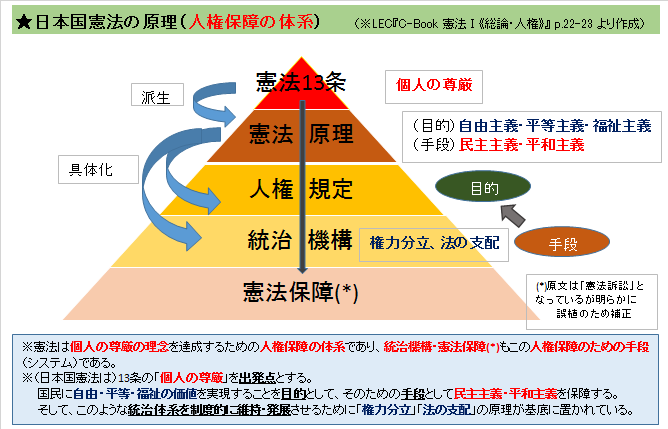

※上図は基本的に芦部信喜説(通説)に基づく憲法構造の理解だが、何故13条が根本原理とされるのか根拠不明であり、芦部説に対する批判がそのまま当てはまる(→芦部信喜『憲法 第五版』抜粋参照) 第一編 憲法総論 <目次> ■1.憲法の意義と立憲主義の展開◆1-1 憲法の意義◇一 憲法の意味1 はじめに(1) 憲法の必要性

(2) 憲法の意義

2 憲法と国家

3 立憲的意味の憲法と固有の意味の憲法

4 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法

◇ニ 憲法の法源法源(Source of Law)とは、かなり多義的に使われるが、法解釈で使われる法源は法の認識根拠、存立形態をいい、具体的には裁判官が判決理由で援用して裁判の理由と為し得る法形式を意味する。 日本国憲法が明示的に認めている法源としては、憲法改正、条約、法律、議院規則、最高裁判所規則、命令、政令、条例がある。 法源のなかで、憲法規範の存在形式を有するものが憲法の法源である。 憲法の法源とは、実質的意味の憲法の規範が存在する様々な法形式をいう。 1 成文法源実質的意味の憲法が成文化されるときは、まず、憲法という形式で行われるのが通常であるが、すべてを規定し尽くすということは殆ど不可能なので、憲法典では原則的なことのみを決め、より具体的な定めは他の法形式に委ねるのが通常である。 日本国憲法の成文法源として以下のものが挙げられる。

2 不文法源一般に不文法源としては慣習法と判例が問題となるが、憲法についても憲法慣習(法)と憲法判例が問題となる。

◇三 憲法の分類

◇四 憲法規範の特質1 授権規範性

2 制限規範性

3 最高法規性

4 基本価値秩序としての憲法

◆1-2 憲法の生成と立憲主義の展開(省略) ■2. 憲法の基本原理◆2-1 基本原理◆◆2-1-1 根本価値としての個人の尊厳

◆◆2-1-2 憲法原理◇一 五つの憲法原理の相互関係

◇ニ 自由主義(省略) ◇三 民主主義(省略) ◇四 平等主義(省略) ◇五 福祉主義(省略) ◇六 平和主義(省略) ◆◆2-2 法の支配◇一 法治主義1.はじめに定義:司法は独立した裁判所により法律を適用して行われ、行政は法律に基づき法律を適用して行われるという原則

2.分類

3.法律の留保

◇二 法の支配1.はじめに定義:すべての国家権力が正しい法に拘束されるという原則

2.法の支配の内容

3.日本国憲法における法の支配の現れ「正しい法 = 憲法」によって「法の支配 = 憲法による支配」

◇三 「法の支配」と「法治主義」1.「法の支配」と「法治主義」

2.憲法適合性の判断権者

■3. 憲法の持続と変動◆3-1 憲法の変動◆◆3-1-1 憲法改正◇一 憲法改正1 意義憲法改正とは、

2 改正の手続(省略) 3 形式的効力(省略) 4 国民投票無効の訴訟(省略) ◇ニ 憲法改正の限界《問題の所在》

《考え方の筋道》

《アドヴァンス》

《One Point》

◆◆3-1-2 憲法の変遷◇1 意義憲法の変遷とは、一般には、憲法の定める憲法改正の手続を経ることなしに、憲法を改正したのと同じ効果が生じることをいう。 ◇2 憲法の変遷の概念

◇3 解釈学的意味での憲法の変遷の肯否社会学的意味での憲法の変遷という現象が存在することについては争いはないが、解釈学的意味での憲法変遷を認めるかどうかにつき争いがある。

◆3-2 憲法保障(省略) ■4. 日本国憲法の成立過程◆4-1 日本国憲法の制定◇一 憲法制定行為の問題《問題の所在》

《考え方の筋道》

《アドヴァンス》

《One Point》

◇二 日本国憲法の成立と展開(省略) ◆4-2 日本国憲法の構造(省略) ■5. 国民主権の原理◆5-1 国民主権◇一 主権の意味

◇ニ 国民主権の意味《問題の所在》

《考え方の筋道》

《アドヴァンス》

《One Point》

《How To》

◆5-2 天皇制(省略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| + | ... |

佐藤幸治『憲法 第三版』(1995年刊) 第一編 憲法の基本観念と日本国憲法の展開 第一章 憲法の基本観念 <目次> ■1.第一節 憲法の生成と展開◆Ⅰ 「憲法」の語「憲法」という語は、

ところで、constitution はラテン語の constitutio に由来するが(constitutio は皇帝の制定法とか、後には教会の規則などを意味した)、当初は国家の法一般の意味で用いられたようである。 しかし、国家の全法秩序の中には、より基礎的な根本法(fundamental law)があるという観念がイギリスにおいて成立し、それとロックに代表される自由主義的な近代自然法思想における社会契約の観念とが結合して、ここに国家の根本法としての近代的な憲法観念が成立し、そのような姿において constitution が徳川末期に我が国に入ってきたのである。 ◆Ⅱ 立憲主義の成立と展開◇(1) 近代以前と立憲主義憲法は、最広義においては、およそ国家の組織・構造の基本に関する法を意味する。 かかる意味での憲法なき国家はあり得ず、それはあらゆる時代のあらゆる国家について妥当する。 ところで、およそ国家統治の本質は権力であり、その権力の背後には顕在的もしくは潜在的に強制力が控えている(レーヴェンシュタイン)。 原初的段階にある国家にあっては、この権力を扱う権力保持者による権力服従者に対する権力行使のあり方に関し、何らかの拘束力ある明確な規則というようなものはなく、宗教的信条とか伝統的な慣習あるいはときには単なる便宜ないし恣意に委ねられていた。 しかし、人間の本性の省察に基づき、権力保持者による権力の濫用を抑制するための装置を積極的に創出し、それを政治過程に嵌め込むことによって、あるべき国家体制の保全を図り、権力名宛人の利益を守ろうとする努力がみられるようになってくる。 我々は、それを既に古典古代ギリシャ、ローマにおいてみることができる(ギリシャ人は、自由社会を自分たちの言葉として語り、意識し、それを築こうとした最初の人間であるということは広く承認されている)。 そこでは、政治権力を幾つかに分割し、それらの相互的な牽制によって権力の濫用を防止しようとする様々な試みがなされている。 このように権力保持者による権力濫用を意識的に阻止し、権力名宛人の利益保護を憲法の終局の目的と捉えた場合、この段階に至ってはじめて人類は憲法をもったと称することができる。 ここにおいてはじめて憲法に基づいて政治を行なうということの意義が認められるもので、これを立憲主義と呼ぶならば、立憲主義は近代固有のものではなく、既に古典古代において成立していたということができる。 これを立憲主義の第一段階ないし古典的立憲主義と呼ぶことにする。 この立憲主義は中世およびルネサンス期のイタリアの都市国家などでもみられるもので、とりわけヴェネツィア共和国は、権力濫用を抑制し独裁的な絶対主義を阻止するための極めて複雑かつ多元的な抑制・均衡のシステムを案出し保持したことで知られている。 ◇(2) 近代立憲主義の登場古典的立憲主義は、中世の封建体制下において、また近代絶対主義国家における君主の圧倒的な支配の前に、背後に退くことを余儀なくされたが、近代市民革命を契機に、新たな理念と構想の下に再生した。 近代市民革命は、市民階級の経済活動面における絶対君主制に対する不満を梃子に、かつ、ルネッサンス運動期に醸成された個としての自覚を媒介とする個人の自由という基本観念の下に、生起したといわれる。 つまり、近代市民革命は、国家(公)に対して個人の自由の領域(私的領域)の存在を設定し、かつそれを積極的に評価し、国家(公)はかかる私的領域の確保のためにこそ存在理由があり、従って国家の活動もそのような目的のためのものに限定されると捉えるところに本質をもち、そのための具体的方策として憲法の意義が明確に自覚され、そのあり方をめぐる認識が深められるところとなったのである。 かくして国民の自由・権利と、そのための権力の構成と行使のあり方を、正式な文章において確認するという考え方が生まれた。 議会制が発達し、マグナ・カルタやコモン・ローの発展などによって国王の権力濫用に対する抑制装置が既に十分に確立されたイギリスでは成文憲法の制定をみるところとはならなかったが(もっとも、クロムウェルの統治典範(インストルメント・オブ・ガヴァメント)(1653年)のような例がみられた)、アメリカやフランスにおいて相次いで成文憲法の制定をみるに至った。 1776年のヴァージニア権利章典はロック流の天賦人権・国民主権・革命権などを規定し、次いで採択された「政府の組織(Frame of Government)」において権力分立機構を定め、ここに近代的成文憲法の範型が成立した。 1789年のフランスの「人および市民の権利宣言」は、「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもつものではない」(16条)と宣明しているが、我々はここに近代立憲主義の心髄の簡潔な要約をみることができる。 立憲主義といっても、上述の古典的立憲主義は、国家(公)に対する「私」の積極的評価の観念の下に成立したものではなく、むしろ個人の幸福は国家の幸福(公的幸福)の中にこそ存するとの考え方を基盤とするものであった点が注意されなければならない。 このように近代立憲主義は、成文憲法を制定して個人の人権を保障し、権力分立を定め、その一環として国民の国政参加への途を開いたが(従って、近代立憲主義は同時に立憲民主主義であった)、しかし、近代立憲主義は国民大衆の積極的な政治参加に必ずしも好意的ではなかったという側面をもっていたことに注目する必要がある。 元来革命というものは国民に直結する議会に権力を集中しようとする傾向(いわゆる会議制的統治形態)をもつが、アメリカの諸邦でも当初議会全能の傾向を現出せしめた。 そのことは革命保守派の警戒心を強めるところとなり、ここに主権者たる国民を憲法制定権力として把握し、国民の直接の関与の下に成立した憲法をもって議会の活動を抑制しようとする構想が登場することになる。 1780年のマサチューセッツ憲法がそれで、憲法制定に憲法制定会議と人民投票を採用した最初の憲法であるが、それは国民主権を建前としてたてつつ議会の権力を抑え込もうとする巧妙な考案であった。 1788年発効の合衆国憲法は、このマサチューセッツ憲法の延長線上にあるといえる。 違憲立法審査制もかかる背景において生まれてくる。 フランスでは、中道左派を多数とする国民議会が、1789年の人権宣言を前文とする憲法を1791年に成立せしめたが、この憲法では、人民大衆に対する警戒から、意識的にルソー流の「人民主権」を避けて「国民主権」とされ、主権者たる国民はただ「委任」によってのみその主権を行使できるものとされた(この点については、第四節Ⅱ(57頁)で論及する)。 この「委任」は包括的・集団的な代表委任であって、代表者を拘束するような国民の意思の存在は忌避され、代表者は国民の選挙によって選ばれることを不可欠の要素としなかった(議会とともに国王も代表者とされた)。 英米でもフランスでも制限選挙制であった。 ◇(3) 成文憲法の普遍化18世紀末のアメリカおよびフランスにおける成文憲法の制定は他の諸国にも強い刺激となり、19世紀に入ると国家という国家のほとんどが成文憲法を制定するようになった。 君主国とて例外ではなかった。 かかる現象を捉えて19世紀は「憲法の世紀」とも呼ばれることがあるが、成文憲法の普遍化時代であり、立憲主義の第三段階と称することもできよう。 ただ、それとともに、超越的ないし道徳的な自然権思想が後退して実証主義的な権利観念が強まり、憲法概念も、価値的ないし目的的要素を希薄化ないし消失せしめて、形式化していった。 そうした傾向の中で、立憲主義の外見によって旧体制の温存を図ろうとするようなものもみられるようになる。 いわゆる外見的立憲主義である。 大日本帝国憲法もかかる系譜に連なるものである。 このような限界はあったが、成文憲法の普遍化という現象は、後の世代がより徹底した自由・権利の保障と民主主義を要求する基盤を提供するという機能を果たした点は看過してはならないであろう。 ◆Ⅲ 現代立憲主義◇(1) 近代立憲主義の変容既に示唆したように、近代立憲主義は、各個人の自由かつ自律的な活動の中にこそ人間の幸福の鍵があり、各個人の競合のうちに見えざる手の働きにより社会的調和が形成維持されると措定し、国家は個人のかかる自由な活動と社会の自律的運行の外的条件の必要最小限の整備にその役割を限定されるべきで、極端に表現すれば国家権力の活動の場が少なければ少ない程よいとの考え方に立脚していた(消極国家ないし最小限国家)。 かかる考え方と制度を背景に、経済面についていえば、資本主義が進展するところとなったが、しかし、それとともに国民の間に貧富の差が拡大し、各種の矛盾と社会的緊張を惹起するところとなった。 人間の自由・権利の享受の実質的平等を要求し、政治の民主化を通じてその達成を図ろうとする動きが顕著となり、それとの対応において近代立憲主義も変容を迫られるところとなった。 ◇(2) 積極国家(社会国家)化右の動きに対して政府は当初強圧策をとったが、やがて国民の社会・経済生活に積極的に介入し、経済危機の回避と社会的緊張の緩和に努めるようになった(積極国家化)。 政府自らによる積極的な産業基盤の整備、厖大な国家財政資金の投融資などの推進、最低賃金・労働時間規制法などの制定、各種社会保障政策の積極的展開がそれである。 かかる傾向を、憲法レヴェルではじめて体系的に表現したのがドイツの1919年のワイマール憲法であった。 同憲法は、「所有権は義務を伴う。その行使は、同時に公共の福祉に役立つべきである」(153条)と規定し(こうした規定の仕方は、「権利の倫理化」傾向を示すものといえる)、社会権的基本権と呼ばれる労働基本権などの保障や包括的保険制度の設立などについて規定するに至った。 その後生まれた憲法は、多かれ少なかれこの種の規定を採り入れた。 その傾向はとりわけ第二次大戦後顕著であって、1946年のフランス第四共和制憲法は自らを「社会的共和国」と宣言し、1947年のイタリアの憲法は「労働に基礎をおく民主共和国」と謳い、1949年のドイツの憲法はその性格規定として社会的法治国家たる旨宣言した。 なお、二世紀程前の憲法がなお妥当しているアメリカ合衆国の場合は、社会権的基本権が憲法上明記されるには至っていないが、憲法判例の変更の結果労働条件などの改善に関する法制化が進み、また既存の平等条項やデュー・プロセス条項などの解釈操作を通じて社会権的なものを憲法的に保障しようとするようになっている。 もっとも、この社会権的基本権が現代国家の憲法の人権保障体系の一大支柱をなすに至ったとしても、そのことは、自由主義的な近代国家を基礎づけた自由権的基本権体系と権力分立ないし抑制・均衡の体系を放擲し、あるいはそれを単に克服さるべき対象として捉えるに至ったことを意味しない。 むしろ、両者の調和ある共存を企図しているところに現代立憲主義の特徴がある。 そのことは、ドイツの憲法が社会的《法治国家》性を謳っていることの中にも示されている。 ただ、社会国家の追求は、国家の巨大化・硬直化を内包する“管理化国家”ともいうべき事態を惹起する危険を随伴していることは否定できない。 ◇(3) 議会制の変貌 - 政党国家一般に(アメリカの場合はやや事情を異にするが)近代議会制は、国民代表観念により選挙民の指図から解放された議員よりなる議会に、国民の自由の守護と統合の機能を発揮せしめようとした。 が、資本主義の進展に伴う社会的矛盾と緊張を背景とする政治の民主化の要求の高揚は、選挙権の拡大(終局的には普通選挙の確立)を帰結するところとなり、それと共にかってのように議会の超然さを許さなくなり、むしろ議会は実在する民意を忠実に反映・代弁すべきであると考えられるようになる。 このような事態は、フランスでは、古典的な「純粋代表」に対比して「半代表」という言葉で表現されることがある。 イギリスにおいて、「法的主権は議会にあるが、政治的主権は選挙民にある」といわれるような事態も、かかる文脈において理解できるものである。 この過程で重要な役割を果たしたのは政党である。 そして政党は、組織化を強め、国政レヴェルにおけるその重要性を高めて行く(政党国家の現象)。 その結果、議員は議会における自由な討論に基づいて意思を形成し表決するというよりも、政党の党議に従って行動する存在と化し、議会における意思形成は政党間の確執と妥協の下に行なわれるようになる。 そして、社会の階級対立の激しさに比例して政党間の妥協が困難となり、議会の意思形成・統合能力を失わせることになり、ドイツのように「左」「右」の挟撃にあって議会制が沈没してしまうところも出てきた。 第二次大戦は、議会制を潰した後には結局最悪の圧制しかあり得ぬことを実感せしめるところとなって、大戦後種々の方策を講じて議会制の修復・維持が図られることになる。 この点については後に詳述するが、一つは、政党を憲法体系上明確に位置づけようとする試みであり、第二は、直接民主制の部分的導入と地方自治の拡充によって議会制を補完せしめようとする試みである。 ◇(4) 行政権の役割増大 - 行政国家積極国家化は、政府による社会・経済過程へのきめ細かな対応・介入を随伴し、しかもこの対応・介入は立案された計画の下に進められることが要請される(計画行政)。 この計画化は、一方では資本主義体制下では果たして真に可能かという疑念(真の計画化は社会主義国家においてのみ可能であるという主張)、他方では“隷従への道”であるとの批判(ハイエク)に曝されながら、客観的事実としては国民の各生活領域におし拡げられ、それに随伴して行政権とりわけ官僚の役割増大を帰結している(行政国家)。 かってのような権威と統合機能を喪失した議会が、専門的知識と技術を要求される現代的行政需要に迅速かつ的確に対応することはあまり期待できない。 法律は行政をしばるというよりも、自由なる行政の根拠を一般的に提供するという役割を果たすことになりかねない。 かかる状況で編み出された一つの方途は、行政の長を国民の直接の選出にかからしめてその基盤を強化し、行政権に民意を反映させつつ官僚に対する指導力・統制力を発揮せしめようとすることである。 フランス第五共和制憲法下の大統領制は、その典型例である。 が、それは独裁制への危険を内包するとともに、そのような方途によって多面的な民意の各種行政への反映や行政の公正さを直ちに達成できるかの疑問は残る。 各種行政委員会や審議会の設置、オンブズマン構想、国民の権利に影響する計画策定や行政決定過程に利害関係者を参加せしめて適正さを確保しようとする試み(行政手続法制の整備)、情報公開制度の確立、行政の司法的統制強化への志向などは、リヴァイアサン化した行政国家に対する対応方法の模索を表わすものである。 ◇(5) 憲法の規範力強化への試み - 司法国家議会の相対的地位の低下と関連して、憲法の規範力を裁判所を通じて確保・強化しようとする傾向が顕著となってきている点も、現代立憲主義の特徴である。 近代国家と比較して、現代国家における憲法の規範力の低下を指摘する声も強い。 が、アシカにそういえる余地のあることは否定できないとしても、少なくとも憲法制度的にみるならば、憲法の規範力強化への志向が顕著であることも事実である。 かつて議会は自ら憲法の擁護者をもって任じ、法律が人間理性の発露たる一般的・抽象的規範と観念されていた段階では、議会による憲法侵害という問題は顕在化せず、憲法と法律との質的区別さえそれ程明確ではなかった。 この点、革命初期の立法権全能思想の下での経験に照らして形成された憲法下において、いち早く違憲立法審査制を確立せしめたアメリカ合衆国の例はきわめてユニークなものであった。 それが、上述の議会制の凋落-立法権不信を背景に、かつ基本的人権保障の緊要性の自覚の下に、立憲民主制下の諸国の憲法体系に採り入れられるところとなったのである。 この推移は、「自然的正義」→「実定的正義」ないし「法的正義」→「憲法的正義」として表現されることがある(カペレッティ)。 もっとも、「憲法的正義」実現の方法は、各国の歴史的事情を反映して一様ではない。 裁判所に対する信頼感の強い英米法系の国では、通常の司法裁判所が「憲法的正義」の実現の主たる担い手となったのに対し、大陸法系の国では、憲法裁判所という特別の裁判所がその任にあたる傾向がある。 旧体制(アンシャン・レジーム)下における経験から伝統的に裁判所不信が強いフランスでは、裁判所以外の機関(第四共和制憲法下の憲法委員会、第五共和制憲法下の憲法院)に憲法審査を行なわせる傾向がある(憲法院の審査は予防的にすぎず、アメリカ型の付随的審査ともオーストリア=ドイツ型の抽象的審査とも異なるが、理由を付した形で審査結果が示され、1789年の人権宣言が審査基準とされるなど司法的審査への接近を思わせる。こうした憲法院の活動に伴って、憲法学の法律学化の傾向がみられるという)。 ◇(6) 平和国家への志向元来戦争は立憲主義にとって最大の敵であるはずである。 とりわけ現代戦争は総力戦であって、人権(私的領域)の徹底的な制限・破壊を伴い、立憲主義体系に壊滅的な打撃となる。 第一次大戦、とくに第二次大戦はこのことを痛感せしめるところとなり、平和主義・国際協和主義への志向を憲法体系の中に取り込み、憲法自体において明記するものがみられるようになった。

◇(7) 憲法とその措定する人間像の変容近代立憲主義には、いわば抽象的な「完全な個人」を措定し、そうした人間像を前提に人権や統治のあり方が考えられたようなところがある。 そして、「身分」からの自我の解放を目指した近代人にとって、集団ないし結社は自我の確立を妨げ、個人の自由な活動の前に立ち塞がり、あるいは公共性をかき乱し、安定した外的な統治機構を瓦解に至らしめるものと映じたようである。 しかし、現実の人間は、自己を取り巻く様々な社会経済的諸条件に縛られ、その関係する様々な人間集団の規律や方針などとの絡み合いの中で行為するところが少なくないはずである。 上述のように、資本主義の進展は、近代立憲主義がその出発点とした建前と現実との乖離を次第に露わなものとした。 ここに、社会の中における具体的人間に即して、権利の保障や統治のあり方が考えられるようになった。 社会権的基本権の保障に象徴される、上述の積極国家観の登場である。 人間にとっての集団の意義も自覚され、実際、各種組織が発生した。 しかし、そうした積極国家は、具体的人間像を出発点としながら、ともすると人間を抽象化し、管理化された機構の中に人間を封じ込めてしまう契機をもっているかにみえる。 全体主義はそうした危険の極大化現象ともいえるが、例えばドイツの憲法にみられるように、第二次大戦後生まれた憲法が「人間の尊厳」を謳っているのは、そうした経験の反省に基づくものである。 近代立憲主義が「完全な個人」を措定した点は問題だとしても、各個人が普遍的な「自然権」をもつとする道徳原理を基礎に据えながら、現実の国家状況の中で、そのような権利の具体化のあり方を探り続けることがますます重要な課題となっているといえよう。 現代人権論において、人格権とか人格的自律権の意義が説かれるのも、この課題と関係している。 ◆Ⅳ 社会主義国家の憲法◇(1) 社会主義国家の出現と展開先に近代立憲主義とその変容としての現代立憲主義の展開をみてきたが、現代国家のもう一つのあり方を示すものとして社会主義国家の憲法体系が注目されてきた。 1917年の10月革命によって成立したソヴィエト政権は、翌年1月「勤労し搾取されている人民の権利の宣言」を発したが、それは「人間による人間のあらゆる搾取の廃止、階級への社会の分裂の完全な廃絶、搾取者に対する容赦ない抑圧、社会主義的な社会組織の確立、およびあらゆる国における社会主義の勝利」を謳うもので、その後の社会主義的人権保障体系の発展の基本的性格を規定するとともに、社会主義国家における統治構造のあり方をも規定する重要な意義をもつものであった。 同年、この権利宣言を第一編に収めてロシア社会主義連邦ソヴィエト共和国憲法が成立し、その後24年のソヴィエト社会主義共和国憲法を経て、36年にいわゆるスターリ憲法が制定され、ソ連邦は「労働者と農民の社会主義国家」であることを謳う(1条)とともに、「ソ連邦の政治的基礎は・・・・・・プロレタリアート独裁の獲得の結果として成長し堅固になった勤労者代議員ソヴィエトである」と規定した(2条)。 そして1977年の憲法は、ソ連邦を「成熟した社会主義的社会関係の存する社会」(前文)と規定し、18年、24年、36年の憲法の「思想と諸原則を継承し」た上で成立するところの、「労働者階級、農民、インテリゲンチア・・・・・・の意思と利益を表現する社会主義的全人民国家である」と定めた(1条)。 ソ連邦の影響の下に、第二次大戦後の社会政治的革命を通じて、東欧諸国などにおいて人民民主主義憲法が誕生した。 中国では、建国当初に臨時憲法の役割を果たした「中国人民政治協商会議共同綱領」(1949年)の後に、新民主主義から社会主義への過渡期型の1954年憲法、プロレタリア階級独裁下の継続革命思想を謳った「文革」型の1975年憲法、政策転換期型の1978年憲法、現代化推進に踏み切った 1982年憲法というように、四つの憲法の制定をみている。 ◇(2) 社会主義憲法の特徴上述の現代立憲主義が近代立憲主義を修復補正しつつその延長線上に立とうとするのに対し、社会主義諸国の憲法はむしろ近代立憲主義の原理を否定し、全く新しい社会主義革命の原理を具現しようとする点で大きな特徴をもつ。 かかる目的のために社会主義諸国の憲法は、権力分立制を否定し、中央集権的な会議制的統治形態を採用した。 例えば、

◇(3) 社会主義国家の激変社会主義国家は、右のような特徴をもつ憲法の下で、社会主義の理想を追求したが、いわゆる民主集中制は巨大化・硬直化する官僚制的支配を帰結し、その徹底した情報管理・情報統制と相俟って、社会のダイナミズムの欠如をもたらした。 世界的規模で進行する情報社会化の波に抗しきれず、また、社会経済的諸困難に直面して、社会主義国家は、あるいは瓦解しあるいは大きな変貌を余儀なくされた。 例えば、ソ連邦は解体し、1993年12月に公布、即日施行さえた「ロシア連邦憲法」は、「ロシアは、共和制統治形態の民主的な連邦法治国家である」(1条)と謳い、条文上は明確に立憲主義憲法の系譜に属するものとなっている。 これに対し、中華人民共和国は、1982年憲法の政治体制を維持しつつ、社会主義市場経済の発展を図ろうとしている(1993年の憲法改正により、「改革開放を堅持」することを序言の中に明文化している)。 ■2.第ニ節 憲法の意義・種別・特性・効力◆Ⅰ 憲法の意義◇(1) 実質憲法と形式憲法既に述べたように、憲法は国家の根本法の意であるが、委細にいえば、憲法は様々な意味に用いられる。 まず、憲法の存在様式に関連して、形式的意味における憲法ないし形式憲法と実質的意味における憲法ないし実質憲法との別が生ずる。

形式憲法の内容のすべてが必ずしも実質憲法とは限らず(その例として、1874年のスイス憲法典中のユダヤ的屠殺方法の禁止規定などが挙げられるが、その国の歴史的状況との関係で国家的ないし国民的重要性をもつものであるためかも知れない)、また、実質憲法がすべて形式憲法に取り込まれるとは限らない(明治憲法下の皇室典範がその例)。 ◇(2) 固有の意味の憲法と立憲的・近代的意味の憲法上述のように、およそ国家は、その組織や構造の基本に関する法の存在を前提とするが、これを固有の意味での憲法ないし本来の意味での憲法という。 この固有の意味での憲法と先の実質憲法とは、結局同一の事柄を指しているのであるが、固有の意味での憲法は事柄の性質に着眼してのものであり、実質憲法は事柄の存在形式に着眼してのものであって、着眼点の違いによるものである。 この固有の意味での憲法に対して、とくに権力保持者による権力濫用を意識的に阻止し、権力名宛人の利益保護を終局の目的とする憲法を立憲的意味における憲法といい、この種の憲法の体系的展開が近代国家に至ってみられるようになったことから近代的意味における憲法と呼ばれることが多い(1789年のフランス人権宣言が「権利の保障が確保されず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法をもつものではない」と規定する例に象徴される憲法観である)。 上述のように、近代的意味における憲法は一般に形式憲法として登場し存在しているが、イギリスのような例外(そこでは、実質憲法は、慣習法や法律などの形で存在する)もある。 なお、実質憲法について、広狭二義を区別し、広義においては「国家の根本法」を、狭義においては「立憲政の国家に於ける国家の根本法のみ」を意味すると解する立場もある(美濃部達吉)。 ◇(3) 法規範としての憲法と事実状態としての憲法憲法に相当する外国語の constitution, Verfassung には、構造とか組織とかあるいは体質とかいった意味が含まれており、実際、国家という政治的統一体の存在のあり様それ自体を指して使用される場合がある。 「事実上の権力関係」をもって「憲法」の本質とみるラッサールの所説、あるいは、「政治的統一と社会秩序の全体状態」の意味において「憲法」を捉え(「絶対的意味での憲法」)、また「憲法」(Verfassung)と「憲法律」(Verfassungsgesetz)とを区別し、前者の「憲法」をもって憲法制定権力による政治的統一体の形式と態様に関する根本的決断とし(「積極的意味での憲法」)、「憲法律」はかかる「憲法」を前提にして初めて妥当し規範性を発揮し得るとするシュミットの所説、などにその用例をみることが出来る。 これらの所説は、政治的激動期において主張されたものであり、憲法が「政治」と深い関わり合いをもつことを鋭く指摘したものといえる。 しかしながら、憲法の本質をそのようなものとしてのみ捉えることは、憲法が「政治」に呑み尽くされ、憲法学を「政治」の侍女たらしめる危険を内包している点は看過できない。 日本語としての「憲法」は、法規範《のみ》を示唆し、constitution を必ずしも正確に表現しているとは言い難いが(なおⅣ(1)(23頁)参照)、安易に事実と混同することがあってはならない(因みに、シュミットの「憲法」〔Verfassung〕は単純に事実状態の意ではない)。 ◇(4) 実定法的意味の憲法と法論理的意味の憲法実定法的意味における憲法とは、およそ国家においてその組織・構造および作用の基本に関する規範であって、国法秩序の基礎をなすものを指すのに対し(これは上述の固有の意味における憲法に相当する)、そのような実定法的意味における憲法の効力根拠として想定される規範として法論理的意味における憲法がいわれることがある。 これは、純粋法学的思惟において、実定法的意味における憲法を効力あるものとして認識するために前提とされる始源的仮設規範である。 ◆Ⅱ 憲法の種別◇(1) 存在形式による種別憲法は種々の視点から分類できるが、従来しばしば行われる分類方法の一つに、存在形式に着眼してのものがあり、かかる視点から成文憲法と不文憲法、成典憲法と不成典憲法とが種別される。

にも拘らずイギリスがしばしば不文憲法国と呼ばれるのは、イギリスの憲法がとくに憲法典という形式をとって存在していない点に着眼してのことで、その場合の不文憲法は不成典憲法の意味で用いられている。 このように、成文憲法といっても必ずしも一義的ではなく、狭義においては成典憲法を指すが、広義においては憲法典を含めてさらにそれより広く根本法の趣旨で特別に定立された制定法一般を指し(例えば、フランス第三共和制では三つの憲法的法律が存在した)、最広義においてはおよそ成文化された実質憲法を指す(イギリスでは、狭義および広義の成文憲法は存しないが、最広義の成文憲法は存在しているということになる)。 ◇(2) 改正手続による種別

今日成典憲法主義が一般的になり、ほとんどが硬性憲法であるから、硬性か軟性かの区別は実はあまり意味はなく、むしろ「硬さ」が具体的にどのようなものであるか或いはどのようにすべきかに真の問題がるといえよう。 硬性憲法は憲法の安定性・永続性を企図してのものであるが、硬ければそれだけ憲法の安定性・永続性が保障されるというものでもない。 ◇(3) 制定権威の所在による種別制定権威の所在如何により、欽定憲法、民定憲法、協約憲法の種別が生ずる。

欽定憲法か民定憲法かという種別は、このように誰の権威を憲法制定の根拠とするかにある。 フランスの91年憲法は立憲君主制をとるものではあるが、国民主権に立脚して国民を制定権威としている点で民定憲法である。 また、日本億憲法は後述のように明治憲法所定の改正手続により成立したものではあるが、同じく国民主権原理に立って国民を制定権威としている点で民定憲法とみられる。 欽定憲法か民定憲法かという種別は、憲法成立の由来の区別に過ぎず、法的には特別の意味はないとの見方もあり得る。 しかし、欽定憲法の場合は、その制定権威者はそれ自体活動能力を有する存在である点で、民定憲法の場合とは違った法的帰結を導き得る点は看過されてはならない。 ◇(4) 規定内容による種別憲法の規定内容は各種の観点から分類でき、例えば国家体制如何により単一国憲法と連邦憲法、君主制憲法と共和制憲法といった種別が可能であるし、歴史的観点から近代憲法と現代憲法、あるいは、その措定する社会・経済的構造の観点から資本主義憲法と社会主義憲法、といった種別を行なうことができる。 あるいはさらに、規定内容の全体がイデオロギー的・綱領的性格を強くもっている憲法(イデオロギー的・綱領的憲法)と実利主義的志向を強くもつ憲法(実利的憲法)とに種別することもできる。 ◇(5) 一種の存在論的な種別これはレーヴェンシュタインの提唱にかかるもので、憲法規範に実際上の妥当性に着眼して、規範的憲法、名目的憲法および意味論的憲法が区別される。 規範的憲法とは、現に統治の規律として規範性を発揮している憲法をいい、名目的憲法とは、法的妥当性を欠いてはいないが、全体としてまたは少なくとも重要な部分について実際に規範性を発揮するに至っていない憲法をいい、意味論的憲法とは、政治権力保持者のためにその時点の権力状況を憲法的用語を用いて外観的に定式化したに過ぎないような憲法をいう。 この分類は、主観的価値判断の介入を避けられない点で問題を残すが、新しい分類の試みとして注目すべきものをもっている。 ◆Ⅲ 憲法の特性◇(1) 総説既述のように憲法は国家の根本法であるが、ここに根本法とは、より詳しくいえば、憲法が国家のあり方を国家全体との関係において規律するところの究極的法規範であるという意味においてである。 国家のあり方について規律する法は憲法以外にも存在するが、憲法が根本法たるゆえんは、憲法が国家全体という根本的立場において規律している点にある。 そして、およそ法規範が妥当するためにはその法規範の定立をサンクション(※注釈:sanction には、 ①(権威筋からの正式な)許可・認可・是認・裁可・批准、②(法的な)制裁・処罰・賞罰、の二義があるが、ここでは①の意味)する法規範が先行することを前提とするが、憲法が根本法たるゆえんは、憲法が国法秩序の成立・展開をサンクションする究極の実定法規範であるという点にある。 ◇(2) 憲法の授権規範性右のサンクションをより具体的にいえば、法規範Aが妥当するためには最小限それを定立する機関・権能および手続を定めた法規範Bの存在を前提とし、AはBのいわば授権に基づいて初めて妥当するということであって、憲法は国法秩序の中にあって最終的な授権規範としての性格をもつ(憲法の手続法的性格)。 その際授権が全く白紙委任的であれば、受権者はいかなる内容の法規範も定立できることになるが、一般に授権はある種の枠づけ(制限)を伴うから、授権規範は同時に制限規範としての性格をもつのが通例である。 換言すれば、制限規範性は、授権関係の内容面に関する関係ということができる。 近代的意味における憲法は、特に国民の権利・自由の保障ということを重要な構成要素とするから、その種の憲法は制限規範性を顕著にもつ授権規範ということができる(憲法の実体法的性格)。 なお、法的思惟を純粋に授権関係に局限する立場に立てば、憲法典も何らかの上位の法規範によって授権されたものと考えるべきではないかという帰結があり得る。 ケルゼンの「根本規範」はその種の発想にかかわる。 それは、既に触れたように(Ⅰ(4)(17頁)参照)、「実定法的意味における憲法」を効力あるものとして認識するために前提とされる始源的仮設規範であり、「法論理的意味における憲法」などと呼ばれるものである(もっとも、我が国では、実質的・価値的な内実を込めて、実定法レヴェルでの「根本規範」がいわれることがある)。 ◇(3) 憲法の最高法規性手続と実体両面にわたる最終的授権規範としての憲法は、国法秩序の中で最も強い形式的効力をもつとき、それに相応しいより十全な姿を獲得する。 理論上も実際上も、憲法が、立法機関に対して通常の立法手続をもって憲法規範を改廃する権限を明示的に授権することがあり得るが(軟性憲法)、授権規範としての法規範性は希薄となる。 それに対して、憲法がそれ以外の国法形式による改廃の対象とはなり得ず、その改正には通常の立法手続と異なるとくに厳重な手続が要求され、憲法規範と矛盾する一切の国法の効力を認めないという強い形式的効力をもつとき、憲法は名実共に最終的授権規範に相応しい地位を獲得する。 憲法がかかる強い形式的効力をもつとき、その憲法は「最高法規」であるといわれる。 換言すれば、厳密には憲法の「最高法規」性は硬性の成文憲法の場合にのみ妥当し、逆に硬性の成文憲法であれば当然に「最高法規」である。 日本国憲法はとくに「最高法規」の章を設け、98条1項は「この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と規定しているが(*1)、特別の厳重な改正手続に関する96条が存する以上、98条1項は当然の帰結である。 なお、憲法の形式的効力とは別に憲法の根本法性(法のもつ根本的なる性質・内容)に着目して「最高法規」がいわれることがある。 ただ、憲法に最も強い形式的効力を認めるのは、国家の根本法性に鑑みてのことで、形式的効力面にかかわる「最高法規」性と性質・内容面にかかわる「最高法規」性との間には密接な関連がある。 日本国憲法の「最高法規」の章の冒頭に、基本的人権の本質に関する97条が置かれていることにつき、その位置を誤ったものと解する見解があるが、そのように解すべきではなく、むしろ、それは、日本国憲法の「最高法規」性の実質的根拠が何よりも人権の実現にあることを明確にしようとする趣旨であろうと解される。 もっとも、憲法が「最高法規」であるといっても、他の国法形式の憲法適合性を誰が認定するかの問題がある。 立法機関が立法を為すにあたって憲法適合性について判断する権能と義務を有すると解されるが、かつてはその判断をもって最終的とするのが一般的であった。 従って、憲法が「最高法規」であるといっても、他律的強制規範性の乏しいものであったといえる。 しかし、既にみたように、現代立憲主義は、立法権不信と人権保障の緊要性の自覚の下に、立法機関以外の第三者機関に最終的認定権を付与し、「最高法規」としての憲法の実効性を確保しようとするに至っている。 この第三者機関としては各種のものが想定され得るが、日本国憲法は裁判所をもってその機関としており(81条)、従って「最高法規」としての憲法典は原則として裁判規範であることになった。 なお、日本国憲法は、憲法の「最高法規」性に関連して、公務員に対して憲法尊重擁護義務を課しているが(99条)、この点については後述する(第三節Ⅳ(2)(45頁)参照)。

◇(4) 憲法と国際法以上は憲法の特性を専ら国法秩序内部の問題としてみた場合のもであって、国際法秩序を視野に入れるとまた違った様相を呈する可能性があるが、この点については後述する(Ⅳ(5)(29頁)参照)。 ◆Ⅳ 憲法の法源と効力◇(1) 憲法の法源「法源」という語は種々の意味で用いられる。 法規範の妥当根拠の意味でいわれる場合(例えば、法の妥当根拠として神の意思だとか、国民の意思だとか、あるいは理性だとかいわれる場合)もあるが、通常は法規範の存在する形式の意味において用いられる。 後者の意味において「法源」をいう場合、憲法(実質憲法)は、成文憲法(成典憲法)国にあっては、主として制定法たる憲法典として存在する。 もっとも、憲法典は「法典」である以上、民法典や商法典などの場合と同様、網羅的体系性を備えるはずであるが、憲法典の場合には、一般にある差し迫った政治状況において、政治的妥協ないし決断の所産として各種の政治的配慮の下に成立することが関係して、網羅的で完璧な体系性・精密性を備えることは困難である。 当然に憲法事項と考えられるものが故意に規制対象から外されたり、意識的に含みの多い伸縮可能な形で規定されたりすることがしばしばあり、また、憲法改正に特別の手続が必要となることなどを考慮して、憲法に明記せずに後の解釈と運用に委ねるというようなこともよくみられるところである。 例えば、明治憲法では、君主国において元来重要な憲法事項たるはずの皇位継承などの問題は、その独特の「国体」観念に基づき、議会が関与すること(憲法典に規定されれば、その改正に議会の議決が必要)を嫌って、憲法典ではなく皇室典範で定められていたし、また、選挙に関する事項は選挙法に一任された。 ここに「法典」としての憲法典の特殊性が認められ、従って、成文憲法国にあっても、憲法(実質憲法)が憲法典以外の形式において存在することは否定され得ない。 例えば、憲法(実質憲法)が法律その他の制定法の形式において存在し、あるいは条約が国内法化されて憲法の法源となることもあり得る。 このような成文法源のほか、不文法源として、慣習法、判例、条理(あるいは学説)、習律というような形をとって存在することもあり得る。 一定の行為が長期にわたって反復持続され、そこに明確な規範意識が発生し、国家がその規範を強要するものと考えられるとき、そこに慣習法が成立し、それは「憲法的慣習法」とか「慣習憲法」とか呼ばれる。 しかし、実際上は法的規律とほとんど同じように遵守され、国家としても遵守することを待望するけれども、国家としてそれを強要するという程には至らず、それに違反することがあっても不法とはいわれないような類のものもあり、それは「憲法的習俗律」とか「憲法的習律」とか呼ばれる(第三節Ⅲ(41頁)参照)。 条理(あるいは学説)に法源性を認め得るかについては議論の存するところであるが、法典としての憲法典の特殊性からその意義は否定し難いと思われ、従来から憲法の法源として、「憲法的理性」を含めて「不文憲法」の意義が強調されてきたところである(例えば、美濃部達吉)。 判例についても法源性を認め得るかについて様々な議論が存するが、積極に解すべきものと思われる((4)(27頁)参照)。 このように憲法法源には各種のものがあるあ、硬性の憲法典の存する場合にはそれに抵触しない限りにおいてその存在が認められる。 かつて成文憲法よりも「不文憲法」とりわけ「憲法的理性」の優位性を正面から認める見解もあったが(少なくとも戦前の美濃部は、人間の習慣性の力ないし理性の力を徹底的に重視し、端的にそれに制定法改廃力を認めたし、あるいはフランスなどの学説の一部には、国民の絶えざる憲法制定権力の行使という考えの下に、慣習法に憲法典の改廃力を認めたものがある)、立憲主義の本来の趣旨からするならば、あくまでも憲法典を土台として、それを補充・発展させるものとしての「不文憲法」が考えられなければならない。 もっとも、憲法典の文言に真向から反するわけではないがその趣旨と異なる慣習について、「憲法的習律」としてならば認め得る余地がある(第三節Ⅲ(41頁)参照)。 なお、憲法判例は憲法典そのものではなく、制定法たる憲法典に準ずる効力しかもたないと解されるから、判例変更の可能性のある点は注意を要する(なお(4)(27頁)および第三編第二章第三節Ⅳ(378頁)参照)。 ◇(2) 憲法典の地位と機能右において憲法典が必ずしも憲法(実質憲法)のすべてを網羅するものではなく、憲法の法源として限界を有することをみたが、本質面からみても、憲法典は実質憲法と完全な一体性を達成することが不可能であることが知られなければならない。 そのことは、一国において憲法典の消滅・交替にもかかわらず、その国家が国家としての同一性を失うことはなかったという例が少なくないという歴史的事実に徴し明らかであろう。 つまり、国家の滅失は直ちに憲法典の滅失を意味するが、憲法典の運命とは別に国家の運命があり得るのである。 そして、国家の統治活動の合法性を支える究極の正当性の根拠となる主権は、理論上憲法典によって定まるのではなく、むしろ憲法典を成立せしめ、それを支えるものである。 もっとも、近代立憲主義に立脚する成文憲法は、国家権力の行使を憲法典の規定するところに限定し、実質憲法を形式憲法に封じ込めようとするところに基本的狙いをもつ。 しかし立憲主義的方法では、憲法体制、ひいては国家の存立そのものを危くする文字通りの非常の事態においては、憲法典に規定がなくとも、何らかの非常措置がとられることが容認されざるを得ないのであって(この点については、第三節Ⅳ(3)(48頁)参照)、実質憲法と形式憲法の裂け目が顕現する。 既に示唆したように、憲法の特性は、憲法より下位の法規範の定立の権限と手順を定め、それを権威づけるところにある。 従って憲法典成立後は、その所定の手続による以外に法規範の成立する余地はない。 が、そのことは、ある憲法典の下で妥当する法規範のすべてがその憲法典所定の立法手続によって成立するものでなければならないということを直ちには意味しない。 実際に、明治憲法下で制定された民法典などは日本国憲法下でも妥当している。 もちろん、日本国憲法の実体規定に抵触するものは効力を有し得ず、民法典なども日本国憲法の施行に伴って手直しをうけ、また刑法典の尊属殺重罰規定のように後になって最高裁判所によって違憲無効とされるという例もあるが、これらの法典が日本国憲法所定の立法手続によって成立したものではないという事実は残る。 最高裁判所は、明治憲法下の法律は、その内容が日本国憲法の条規に反しない限り、なお法律としての効力を有するとし、そのことは日本国憲法98条の規定によってうかがわれるとする(最(大)判昭和23年6月23日刑集2巻7号722頁)。 が、憲法の特性を授権規範性に求めるとすれば、同条にそのような意味を読み込むことは、同条に加重負担を強いるものではなかろうか。 後にみるごとく、明治憲法と日本国憲法との間には主権の変動があり、その意味では「革命」があったとみなければならないが、その「革命」は国家の同一性にかかわるようなものではなく、しかも、そのことに加えて、国民の生活のあり方を大きく左右する私法秩序の独自性を基本的に認めている点で明治憲法と日本国憲法とで共通するものがあるのであって、民法典などの引き続いての妥当性の根拠はむしろそうした点に求められるべきであろう。 ◇(3) 憲法の前文の効力憲法典には「前文」が付されているのが通例である。 「前文」の様式や内容には各種のものがあり(単に憲法制定の由来を説くにとどまるものもあれば、フランス第四共和制憲法のように権利章典に該当するものを規定しているものもある)、従ってその法的性質も一律に論じきれないところがあるが、大別して、法的規範性承認説と法的規範性否認説(前文は単に歴史的事実を陳述したにとどまるとか政治的・道徳的理想を表示したにとどまるとされる)とに分かれる。 日本国憲法の「前文」は「日本国憲法」という題名の後におかれ、憲法制定の由来・目的および憲法の基本原理・理想に関して述べるかなり詳細なものであるが、そのことから、「前文」は憲法典の一部を構成し(従って法規範性を有する)、その改変は憲法改正手続によらなければならないとする点では学説は概ね一致している(さらに、憲法典内部に形式的効力の違いを認める立場からは、憲法制定権力の所在を示し、基本的人権尊重主義など憲法の基本原理・理想を謳う「前文」は一般に憲法改正の限界をなすとされる)。 「前文」が法規範性を有する以上、それに抵触する下位規範の効力は理論上排除されることになるが(98条1項参照)、「前文」がさらに直接の裁判規範性をもつか否かについては肯定説と否定説とに分かれる。 否定説は、法規範の中には裁判規範性をもたないものがあるとの基本的前提に立って、「前文」の内容の抽象性・非具体性などを根拠とするが、肯定説もかなり有力で、下級審の判決例の中には肯定説によっているものがみられる(例、長沼訴訟第一審判決たる札幌地判昭和48年9月7日判時712号24頁)。 もっとも、否定説も、「前文」が憲法本文の各条項の解釈の基準となることを承認しており、判例もその趣旨のものと解され得る点は注意を要する(例、最(大)判昭和34年12月16日刑集13巻13号3225頁)。 ◇(4) 憲法判例そもそも判例が法源性を有するか否かについては議論の存するところであるが、既に示唆したように、憲法判例を含めて積極に解さるべきであり(我が国の現行法上、憲法判例は、民事・刑事・行政の各具体的事件の解決に必要な限りにおいて為される、憲法典に関する解釈にかかわる判例として成立する)、最高裁判所の憲法判決は先例拘束性をもつと解される。 それは、日本国憲法の定める司法権がアメリカ流のものと解されるということの他に、基本的には同種の事件は同じように扱わなければならないという公正の観念によるものであり、日本国憲法の解釈論的にいえば、憲法14条の法の下の平等原則、32条の裁判をうける権利(ここでの裁判は当然に公正な裁判の意でなければならない)、および憲法31条の定める罪刑法定主義に根拠する。 但し、その場合、先例として拘束力をもつのは、憲法判決中の ratio decidendi の部分であって、法律などの合憲・違憲の結論それ自体ではなく、その結論に至る上で《直接》必要とされる憲法規範的理由づけである点が留意されるべきである。 憲法判例については、通常の判例と違った特殊性が考慮されなければならないが、その点については後述する(第三編第二章第三節Ⅵ(378頁)参照)。 この先例拘束性の原則の下に、最高裁判所は自らの憲法判例に拘束されるとともに、下級審は最高裁判所の憲法判例に拘束される(但し、最高裁判所の判例に下級審が従わないからといって、現行法上破棄される可能性があるにとどまる)。 もっとも、その場合、拘束力をもつのは判決中の抽象理論ではなくて ratio decidendi であること、そのことに関連して下級審は英米法にみられる“区別(distinction)”を通じて相当の創造性を発揮し得る余地をもつこと、最高裁判所の考え方に変化ないしその兆しがみられるときはその新傾向を先取りすることが正当化されることがあること、などの点が留意さるべきである。 なお、右のような理解に対しては、憲法の解釈論として、憲法76条3項に「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される」とあることに注目し、さらに裁判所法4条に「上級審の裁判所の裁判における判断は、《その事件について》下級審の裁判所を拘束する」(傍点(※注釈:《》内)著者)とあること(その反対解釈として、上級裁判所の判例は下級裁判所に対して法的拘束力をもたないとみる)にも言及しながら、判例の法源性に否定的な見解が存する。 が、憲法76条3項にいう「憲法及び法律」には命令・規則・条例などの他慣習法など不文の法規範も含まれると解するのが一般的であり、またそう解すべきである。 裁判所法4条については、先例拘束性の問題と全く無関係とみることもできるし、あるいは、先例拘束性のあることを前提に、ただその事件との関係では下級裁判所を絶対的に拘束する趣旨を明らかにしたものと解することも出来ないではない。 このように、先例拘束性の原則を認めるには、憲法上および法律上の障害はないと解すべきであるが、我が国では、判例法主義の英米法系とは違って制定法主義の国であって、判決も《事実上の》拘束力をもつにとどまると解するのがむしろ一般的である。 けれども、判例法主義と制定法主義といった二分法がそもそも妥当なものか否か、制定法主義であるから先例拘束性は認められないとするのはあまりに図式的な結論ではないか、《事実上の》拘束力という観念は明確性を欠くところがないか、むしろ《事実上の》拘束力という観念の下に最高裁判所の示す抽象的な法理論が下級裁判所に対してかえって強い影響力を与えてきたという面はなかったか、といった疑問がある。 ところで、政治部門は、その権能行使にあたってその憲法適合性について判断する権限と義務をもつが、その際憲法判例にどのような態度をとるべきか。 結論的にいえば、国会は、その権能行使にあたってその憲法適合性について判断する際に、憲法判例を考慮すべきではあるが、それに法的に拘束されると考えるのは妥当ではなく、判例の示す憲法解釈は正確であろうとの推定を覆すに足る確信をもつ場合には、“訴訟において違憲とされるかも知れないが、自己の責任で”という立場で行動できると解される。 このように国会に対して法的拘束力はないと解される理由は、国権の最高機関にして国の唯一の立法機関である国会(41条)を核とする代表民主制とそこにおける最高裁判所が占めるべき地位・性格に求められる。 なお、特定の事件判決で違憲とされた法律自体にまつわる問題については後述する(第三編第二章第三節Ⅴ(373頁)参照)。 内閣は、「法律を誠実に執行」すべき立場にあるが(73条1号)、最高裁判所によって違憲とされた法律は一般的に執行できない状態に置かれると解される。 もっとも、国会が違憲とされた法律を何らかの理由で廃止するときは、そのことを期待して、テスト・ケースを提供すべく、当該法律を敢えて執行することは憲法上禁止されていると解することはおそらく妥当ではないであろう。 また、ある訴訟で違憲とされた法律とは別に国会が同種の法律を独自の判断と責任で新たに敢えて制定したような場合には、内閣は、その法律を執行すべき義務を負うことになると解すべきであろう。 ◇(5) 憲法と国際法(イ) 国際法と国内法との関係既にみたように、硬性憲法にあっては、「国の最高法規」として、「その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為」の効力を排除する(98条1項)という帰結が導かれる。 しかし、これは国内法秩序との関係において考察してのことであって、国際法秩序との関係を視野に入れた場合はどうなるか。 国際法と憲法以下の国内法との関係について、理論上、両者はその妥当根拠において全く次元を異にするところの別個の法秩序であるとみるか(二元論)(この関係は、ごく簡単には、「国際法は国内法を破らないし国内法も国際法を破らない」と表現される)、両者は一個の統一的法秩序を構成しているとみるか(一元論)、のいずれかが可能である。 そして後者の一元論の場合には、さらに、国際法をもって国内法を委任する上位秩序とみるか(国際法優位説)(この関係は、「国際法は国内法を破る」と表現される)、または逆に、国際法の妥当根拠を、国家がそれぞれの憲法に基づいてそれを承認するところに求め、l国際法をもっていわば国内法により委任された法秩序とみるか(国内法優位説)、のいずれかが可能である。 右の諸説のうち、国内法優位説は結局国際法を否定するに等しく(国際法は対外的国内法と化す)、そのことの故に今日ほとんど支持を失っているが、国際法優位説と二元論との争いは必ずしも決着がついていない。 国際法優位説によれば、国内法は国際法によって委任された秩序ということになり、純粋法学的思惟にあっては、憲法の効力根拠は始源的仮設規範ではなく、実定国際法の規範ということになり、さらにその実定国際法の妥当根拠としての始源的仮設規範が想定されなければならないということにある。 もっとも、国際法優位説は現実の国際法秩序の実証的分析抜きの規範論理的帰結であって、純理論的にはそれを是としつつも、現実の国際法秩序を前提に二元論に与する論者も少なくないようである。 二元論に徹すれば、国際法と国内法とは全く無関係の法秩序であって、国際法が国内法的効力を有するためには必ず国内法への「変形」が要求されるということになる。 しかし、実際のところ、両者の違いを過度に強調するのは問題があるようである。 国際法優位説の論者も、多くは、国際法は《究極的には》国内法を破るものと捉え、他方二元論者といえども、多くは、国家として“国際法違反”の国内法を放置しておくことは許されないと考えているからである。 (ロ) 憲法と国際法の国内法的効力国際法がその実をあげるには、関係国内において実施に必要な措置が講じられなければならないが、その国際法がいかにして国内で妥当するかの問題は、各国の憲法体系に委ねられているのが現状である。 この点、国によっては国際法の国内実施のためいちいち立法措置(いわゆる「変型」)を必要とするところもあるが、憲法の明文または慣行により国際法をそのままの形で包括的に国内法化する国際法の一般的受容形式をとる傾向 - 一元論《的》傾向 - が顕著である。 日本国憲法の解釈論としては、立法措置を要しないとする明治憲法下の慣行を考慮し、かつ現憲法に至って国会による民主的コントロールが可能となったこと(73条3号参照)および国際法の誠実遵守の趣旨(98条2項)からみて、ことさらに立法措置が必要であるとみるべき根拠に乏しいと解される。 実際、自動執行的条約(self-executing treaty)は、特別の立法措置を講ずることなしにそのまま国内法的効力をもつものとして扱われてきている。 もっとも、自動執行的条約でない条約については、それを実施するために必要な国内法的措置は講じられなければならない。 このように国際的にみて一元論《的》傾向が顕著だとしても、何が自動執行的条約かについてそれぞれの国の独自の判断が働いたり、この種の条約以外の条約について立法措置を講ずることを怠ったり、条約の執行に必要な予算措置を講じなかったり、等々というようなこともなくはないようで、一元論《的》な考え方が純粋な形で実現されているわけでは必ずしもない。 (ハ) 国際法の国内法秩序における効力順位国際法と国内法との効力の上下関係についても、各国の憲法体系に委ねられている。 合衆国では条約と法律とは同位とされ、ドイツでは「国際法の一般原則」については法律に優位するものとされているが、総じて法律より上位におく傾向があるようである。 この点、我が国では、条約の締結につき国会の承認を要するとされていることや98条2項ないしその精神を根拠に、国際法が法律に優位するということについてはほぼ異論はない。 しかし、憲法と国際法との効力関係については説が分かれ、98条2項の精神やさらに前文・9条などを根拠とする国際法優位説も有力である。 が、条約締結権は憲法に根拠を有し、締結および国会による承認は憲法の枠内においてのみ許容されること、憲法改正については厳重な手続が定められているにも拘わらず、国際法優位説によればその手続によらないで憲法改正が為されてしまう結果になってしまうこと、などを考慮すると、国際法優位説は多分に疑問である。 従って、憲法優位説が妥当と解され、判例も条約が違憲たり得ることを否定しない(最(大)判昭和34年12月16日刑集13巻13号3225頁)。 ただ、憲法優位説に立つ場合でも、国際法が《一般的に》違憲審査の対象となり、現実に無効とされ得るかは一応別個の問題である。 また、憲法優位があらゆる国際法について妥当するかも問題で、「確立された国際法規」(国際社会で一般に承認・実行されている慣習国際法)を成文化した条約や、あるいは領土や降伏などに関する条約は憲法に優位するとみるべきであろう(ポツダム宣言受諾・降伏文書調印は、明治憲法典の予定する主権国家体制さえ否認するものだから違憲であると主張されたことがあるが、明治憲法は戦争の可能性を否認せず、戦争には勝敗がつきものであって、国家として生き延びるために降伏し、ために憲法典の定める通りには行かなくなる可能性は否定され得ない)。 なお、憲法優位説によるとき、憲法違反とされた条約は国内的に執行不能となるが、国際法としては依然として妥当する。 従って、その場合には、憲法に適合するよう条約の改正に向けて努力するか、条約に適合するような憲法改正を試みるかする必要が生ずる。 それでは条約締結手続が憲法に違反する場合はどうか。 この点については、従来、国際法上不成立(無効)とみる説と成立する(有効)とみる説とに分かれていたが、「条約法に関するウィーン条約」によれば、条約締結権限に関する国内法違反が明白かつ基本的に重要な規定にかかわるものでない限り、条約無効を申し立てることは出来ないとされている。 ■3.第三節 憲法の変動と保障◆Ⅰ 憲法の変動◇(1) 憲法の性質憲法は国家のあり方・運営の基本に関する規範であるが、同時にそれはその社会の政治的・社会経済的および文化的諸関係によって規定され、それら諸関係の反映でもある。 憲法は、その規範性を確保するため各種の方法を講ずるのが例である(憲法の保障)。 しかし、政治社会はそれ自体生物であって生物と同様不断の変化を免れず、憲法も一種の生きた有機的組織体ともいうべき性質をもつことは避けられない(広義の憲法変遷)。 このことは、憲法典についても基本的に妥当する。 憲法典は、一定時の政治的・社会経済的および文化的諸勢力間の妥協・調整による決断を基盤に、国政のあり方を、一定の理想・価値観の下に、将来に向かって枠づけ・固定しようとして制定される。 けれども、そのような諸勢力間の関係は時の経過とともに変化し、理想や価値観も変容して行くのが常である。 かかる変化・変容は、憲法典のあり方に不可避的に投射される。 ◇(2) 憲法変動の諸態様右の変化・変容は、通常は憲法解釈の変化を通じて顕現するが、それが不可能な場合には憲法典の正文の形式的変更(憲法改正と呼ばれるもの)の必要が生ずる。 憲法は、その安定性・固定性を希求しつつも、このような場合を予想して、憲法改正の手続について規定しているのが通例である。 憲法改正はこのように憲法正文の意識的・形式的な変更であるが、そのほかに、憲法典の意識的・形式的変更を伴わない無意識的ないし発生的(オーガニック)な憲法変動たる憲法変遷(狭義の憲法変遷)が語られることがある。 なお、憲法によっては、憲法典を廃して新しい憲法典にとってかえることを認めたり(全部改正)、憲法典の特定条項の効力を一定期間排除することを認めることがある(憲法停止)。 右の憲法変動は、憲法自体が予定し、憲法所定の手続に従って行なわれるという意味で立憲的憲法変動と称し得るが、その他にも革命やクー・デターなどによって憲法変動が生ずることがある(シュミットは、憲法制定権力の所在の変更を伴う既存の憲法の排除を「憲法廃棄」と呼び、憲法制定権力を維持しつつ既存の憲法を排除することを「憲法排除」と呼んで両者を区別する)。 この種の変動は憲法がもとより予定し容認するところではないという意味で、非立憲的憲法変動と称することができる。 ◆Ⅱ 憲法の改正◇(1) 総説憲法改正とは、憲法所定の手続に従い、憲法典中の個別条項につき、削除・修正・追加を行なうことにより、または、新たなる条項を加えて憲法典を増補することにより、意識的・形式的に憲法の変改を為すことをいう。 このように憲法改正は、憲法典の存続を前提としてその個々の条項に変改を加えることを意味し(部分改正)、もとの憲法典を廃して新しい憲法典にとってかえる行為を含まないのを原則とする。 後者の場合は新憲法の《制定》であって、通常法的連続性の断絶を意味する。 ただ、憲法の中には新しい憲法典にとってかえる行為をも改正として捉え、これを明記するものがある(1874年のスイスの憲法がその例で、「全部改正」と「部分改正」とが共に可能な旨明記し、その手続を別々に規定している。アメリカ合衆国憲法は、改正の一方法として憲法会議のことについて定めているが、レーヴェンシュタインによれば、間接的に「全部改正」の可能性について規定したものとされる)。 ◇(2) 改正の手続(イ) 手続の諸類型硬性憲法の改正手続としては、次のような諸類型が認められる。

(ロ) 日本国憲法の改正手続(a) 総説日本国憲法は、憲法改正につき、①「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」による国会の「発議・提案」と、②「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票」における国民の過半数の賛成による「承認」とを要求して、先の〈c〉型によることを明らかにし、最後に③天皇によって「国民の名で、この憲法と一体を成すものとして」直ちに「公布」されるものとしている(96条)。 (b) 国会の「発議・提案」発議とは、国民に提案すべき改正案を決定することをいう。 つまり、ここにいう発議には、通常の意味における発議(例えば、国会法56条1項には「議員が議案を発議するには、・・・・・・」などとある)とは異なって、議決が含まれており、発議されるものの原案、すなわち憲法改正案を国会に提示することではなく、国民に提案すべき改正案を国会が決定することをいう。 この発議は、「各議院」の「総議員の三分の二以上の賛成」で為される。 ここに「各議院」とはもとより衆議院および参議院のことで、衆議院の優越は認められていない。 ここにいう「総議員」の意味については、各議院の議員の法定数とするもの(A説)、現在議員の総数とするもの(B説)、院内事項であって合理性を失わぬ限り各議院で定め得るとするもの(C説)、に分かれるが、おそらくB説をもって妥当としよう(もっとも、B説によらなければ違憲であると断じ去らなければならないというような厳格な趣旨においてではない)。 なお、憲法を改正するには、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票」において国民の過半数の賛成による「承認」を要求しているのに、その「発議・提案」について「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」という要件を課すのは憲法改正手続として過重に過ぎないかの批判はあり得よう。 憲法には、発案県や審議の方法あるいは国民に対する提案の方法について明記するところがない。 まず、発案権については、各議院の議員が有することは明らかというべきであるが、内閣が有するか否かについては肯定説(Y説)と否定説(Z説)とに分かれる。 Z説には、内閣は法律および憲法の両者について発案権を有しないとするもの(Z1説)と、法律の発案権は認めつつも、憲法については、憲法改正は遥かに強度に国民の意思の発現であるべきで(国民投票が要求されているのはその現われ)、その発案権も国民に直結する国会議員に留保されていると解すべきであるとするもの(Z2説)、の二種がある。 憲法改正の場合と法律の場合とを単純に同一視するのは疑問で、Z2説は説得力をもつが、発議それ自体は両議院の議決による国会の意思の決定ということであって、発案権は国会議員に限るということを当然に意味するとは解されず、また、内閣に発案権を認めても国会の自主的審議権が必然的に害されるとはいえないと思われるので、国会の審議の素材を提供するというような意味合いで、法律によって内閣にも発案権を認めることは憲法上許されないわけではないと解される(内閣法5条は「内閣総理大臣は、内閣を代表して内閣提出の法律案、予算その他の議案を国会に提出し・・・・・・」と定め、特に憲法改正案を掲げていない。「議案」に含まれると解する余地もないではないが、憲法改正の特殊性を考慮する必要があろう。そうだとすれば、現行法上内閣に憲法改正の発案権を認める規定は存しないということになるが、国民投票など憲法改正手続の詳細について法律で定める際に内閣の発案権についても規定すべきものということになろう)。 なお、各議院の議員が憲法改正案の原案を提出する場合の要件については法律で具体的に定め得るという趣旨であろう(現行国会法によれば、通常の議案の場合と同じく、衆議院では20人、参議院では10人の賛成があれば足りるということになるのであろうが〔国会法56条1項参照〕、憲法改正の特殊性に鑑み、その要件を加重するということは考えられ得る)。 審議の方法については、憲法に特別の規定がない以上法律案の場合に準ずる趣旨と解されるが、定足数に関しては若干問題がある。 総議員の三分の二以上の出席がなければそもそも議決不能であることに鑑み、その定足数を三分の二と解するのが通説であるが、単なる審議段階の定足数については、一般の議事の場合と同様三分の一で足りるとする説(56条1項参照)と、議事の重大性を考慮して三分の二以上の出席が必要または望ましいとする説とに分かれている。 この点、憲法上一義的には決め難い。 明治憲法の例(73条2項参照)からいっても、三分の二以上という要件は不当に重きに失するとはいえないと思われ、三分の一以上とするか或いはそれより加重にするかは法律で具体的に定め得ると解すべきであろう。 最後に、国民に対する提案の方法についても、技術上の問題があるが、憲法は国会の議決するところに委ねる趣旨と解される。 (c) 国民の「承認」憲法改正行為はこの承認によってはじめて成立するもので、国民主権の純粋な発現形態とみることができる。 国民投票は、「特別の国民投票」または「国会の定める選挙の際行はれる投票」のいずれかによって行なわれる。 今日に至るまでまだ国民投票の方法などについて定める法律は制定されていない(※注釈:佐藤幸治『憲法 第三版』は1995年刊であり、その後第一次安倍政権で2007年に国民投票法が成立済み)。 「特別の国民投票」があるのは、事柄の重大性に鑑みてのことで、最高裁判所裁判官の国民審査の場合と異なるところである。 承認の要件に関して述べられる「過半数」の意味について、有権者総数の過半数(A説)、投票者総数の過半数(B説)、有効投票総数の過半数(C説)の三説が理論上可能であるが、C説が有力である。 A説によれば、棄権するのも投票に行って否を投ずるのも全く一緒になって不合理であるが、投票者総数の過半数とするか有効投票総数の過半数とするかは国会が決定することができると解される。 (d) 天皇の「公布」天皇が「国民の名で」公布するとは、憲法改正が主権の存する国民の意思によることを明らかにする趣旨である。 「この憲法と一体をなすものとして」とは、憲法改正が日本国憲法と同じ形式的効力を有する国法形式であるとして、という程の意味で、憲法改正の体裁の如何 - 全面改正、一部改正または増補 - はこの点に関係がない、と説かれることが多い。 が、改正規定は日本国憲法という一体としての憲法典の中に組み入れられ、変更関係を明らかにする趣旨に解せられ、そのことと関係して「全部改正」は日本国憲法として予想していないとみられる。 ◇(3) 憲法改正行為の性質と限界(イ) 改正権の本質憲法改正権の本質については、

硬性憲法の特性を上述のように理解した場合、A説は妥当でないと解される。 C説は、

しかし他方、C1説については、次のような疑問があり得る。

(ロ) 改正の限界(a)従来憲法改正における限界の有無をめぐって、肯定説(Y説)と否定説(Z説)との対立があり、種々議論されてきた。 肯定説の主張内容および根拠は多様であるが、大別して、

否定説も、大別して、

(b)右の諸説については、改正権の本質を上述のようにB2説的に解した場合、まずY1説とZ1説は妥当でないということになる。 Y2説については、かかる自然法規範にかかわる規定と然らざる規定とを区別することは容易であるか否か、仮にかかる自然法規範にかかわるか否かによって憲法の各条章につきその価値・重要度において段階づけが可能だとしても、そのことから直ちに憲法の各条章の形式的効力面における違いを帰結できるのか否か、の疑問があり得る。 Y2説の徹底した考え方は、憲法制定権力をも拘束する自然法規範の存在を主張するが(この立場に立てば、憲法制定権力と改正権とを区別することは殆ど意味をなさないことになろう)、一体そのような自然法規範の内容を誰がどのような方法と手続で認識するのか、その認識の正しさは如何にして確定可能なのか、の問題を残している。 それではZ2説ないしZ3説が妥当かということになるかも知れないが、むしろ次のように考えるべきである。 (c)まず、理論上、改正手続を根拠に、憲法典を支える最終的権威である憲法制定権力の担い手の変更はあり得ないと解される。 その変更は、憲法の法的連続性の切断を意味する。 明治憲法から日本国憲法への変動は、まさにそのようなものであったといえる。 第二に、憲法の改正は、もとの憲法典の存続を前提としてのことであって、従って憲法典自体にとくに全部改正を認める規定がない限り(但し、その場合でも憲法制定権力の所在の変動などは不可能と解される)、新しい憲法典にとってかえるとか、もとの憲法典との同一性を失わせるようなものは、法的な改正行為としては不可能と解される。 改正禁止規定については、

(d)右の「限界」を越えた行為は改正ではなく、もとの憲法典の立場からは無効ということになるが、新憲法の制定として完全な効力をもって実施されるということは十分あり得る。 そして、改正の「限界」内にとどまるものか否かの判定権が改正権者自身の手にあるとされる限り、理論上新憲法の制定とみざるを得ないものが改正の名において行なわれることはあり得る。 ◆Ⅲ 憲法の変遷◇(1) 憲法変遷の意味イエリネックは、「事実は法を破壊し、法を創造する」点に注目し、「事実の規範力」論を説き、その延長線上に憲法変遷論を展開した。 我が国でも、この所説の影響の下に、憲法の変遷がいわれるようになった。 もっとも、憲法の変遷(狭義のそれ)の概念規定は論者によって必ずしも一定しない。

そして、憲法変遷を法理論的にどう受けとめるかについて、

C説は折衷説的であるが、厳密にはB説の系譜に属するものといえよう。 ◇(2) 評価(イ)まず、成文憲法規範と実際の憲法状態との間に各種各様のずれが生ずる可能性は、一般に否定されない。 問題は、かかるずれを憲法解釈論上どう受けとめるかにある(これはしばしば「法解釈学的意義の変遷」と呼ばれ、前者の客観的事実認識のレヴェルでの「法社会学的意義の変遷」と区別される)。 先の憲法変遷肯定論(A説)と否定論(B、C説)の対立は、このレヴェルでのものである。 (ロ)その場合、憲法変遷の概念規定を明確にしておくことが重要である。 憲法変遷の概念規定として、上述のようにしばしば「憲法条項に違反・矛盾する」憲法実例とか「憲法条項の改廃」という用語が使用されるが、字義通り憲法条項に違反・矛盾する行為(例えば、憲法明文上間接選挙制になっているのに直接選挙制を採用したり、或いはその逆のこと)ないし憲法条項の改廃は、硬性憲法下の立憲的憲法変動としてはあくまで憲法所定の改正手続を通じて達成さるべきで、憲法条項に違反・矛盾する実例が当該憲法条項に代わって憲法規範性を獲得することを認め得る余地はないことが確認されなければならない。 右のような意味での憲法変遷を、国民の絶えざる憲法制定権力の行使という観点から肯定する論もあるが、上述のように(先のⅡ(3)(38頁)参照)、憲法制定権力は憲法典定立後は(ごく例外的な場合を除いて)いわば法制度化された制定権力たる改正権としてのみ活動するとみる立場からは、憲法制定権力の絶えざる行使という考え方をとる余地はない(仮に憲法制定権力の絶えざる行使という観念をとるとしても、それは政治部門による憲法実例には妥当し得ても、裁判所によるそれには妥当しにくいことになろう)。 従って、憲法変遷を語ることが許されるとすれば、それは、あくまでも「憲法に違反するものではない」との前提の下での、憲法条項の客観的意味変化の意でなければならない。 憲法に対するアプローチとして、

Y説によった場合、その一定時の意味理解からの離脱に対して法上否定的評価になるのが自然で、憲法変遷否定論には結局この種の主張と解されるものも見受けられる。 確かに憲法解釈にあたって憲法起草者の意図(制憲意思)は重要視さるべきであるが、その確認は必ずしも容易ではなく、また歴史学の進展に伴って変わり得るものである点は注意さるべきであるし、制憲意思の確認が絶対的であるとすれば、憲法解釈学は歴史学と化そう。 憲法規定の明文に反せず、憲法全体の理念・論理構造を破棄しない範囲内において、時代の知識・必要物・経験などを加味しつつ憲法規定を解釈する必要のあることは否定し得ず、かかる解釈が国民の一般的な憲法規範意識によって裏打ちされて、憲法規定の客観的意味内容が変化することのあることは承認されなければならない。 アメリカ合衆国憲法の州際通商条項やデュー・プロセス条項などの軌跡に、その典型例をみることができる。 ただ、それはなお憲法解釈の変化という形をとっているのであり、端的に憲法の正文に反するが憲法規範としての地位を獲得するに至ったという性質のものではない。 或いはまた、アメリカの大統領選挙制のように、起草者の特別の意図の下に採用された間接選挙制が、意識的な解釈行為によってというよりは、生きた政治の過程で自ずと形骸化し、その実質において国民の直接選挙制に変化してしまったものもある(しかし、間接選挙制の形式はあくまでも維持されていることに注意)。 ある機関が《法的には》ある行為を為すことが可能でありながら、実際には行使しないという習律が成立して、実際に行使すれば constitution 違反と非難されるというようなこともあり得る。 つまり、憲法の正文(憲法規範)はそのままに、それとは異なるプラクティスがいわば発生的に生じ、一国の constitution の重要な構成要素となる場合があるということである。 ただ、この場合も、いわゆる「憲法的習律」としての地位をもつにとどまり、法規範としての憲法正文にとって代わったというような性質のものではない。 一時的な単なる解釈の変化とは異なるところの、かかる憲法規定の客観的・実質的な意味変化、あるいは発生的な妥当性の変化を、立憲的憲法変動の一局面を解明する概念として、憲法変遷と呼ぶことが許されよう。 (ハ)右のアメリカの大統領選挙制のように特別の国家機関の行為なしに憲法変遷の生ずる場合もあるが、一般には憲法の有権的解釈権者の行為が大きな契機となる。 立法者が憲法適合性についての最終的認定権をもつ場合には立法行為が決定的意味をもつが、例えば裁判所に違憲審査権が認められている場合には当該機関の認定行為が重要な意味をもつ(もちろん全ての立法が審査にかけられるとは限らないし、また統治行為などの問題のあることに注意)。 もちろんかかる国家機関の憲法解釈が不当な場合が想定され得るが、最終的認定権者の行為である以上単なる事実とはいえず、憲法はそのことを予定していると考えられるべきであり(この関係は、規範学的に、「裏からの授権」とか「規範簒奪」などの用語で表現されることがある)、それだけに、かかる認定行為を契機に不当な憲法変遷の招来されることを阻止しまたは既に憲法変遷g生じてしまった場合には正しい姿に回復せしめるために、国民の間における国政批判の自由が大事である。 そして、憲法の保障する自由も、かかる文脈において把握される必要がある。 ◆Ⅳ 憲法の保障(合憲性の統制)◇(1) 憲法の保障の意義と諸方法(イ) 意義ここに憲法の保障ないし合憲性の統制とは、最高法規である憲法の規範内容が、下位の法形式や措置を通じて端的に踏みにじられまたは不当に変質せしめられないように統制しようとする国法上の諸々の工夫を指す。 立憲主義憲法は元来かかる憲法の保障の意義の自覚の下に形成されているもので、実際、1788年のアメリカ合衆国憲法のように明文で大統領などに憲法擁護の宣誓義務を課す例や、1818年のバイエルン憲法のように「憲法の保障」の下に国王・摂政などの憲法忠誠の宣誓や高級官吏の弾劾訴訟あるいは憲法改正手続などを定める例もみられたが(憲法典も制定法の一つとして改正が不可避であるとすれば、それに要求される特別の手続は「憲法の保障」の意義をもち得る)、憲法の保障の問題が複雑化しかつ緊要の課題となったのは現代国家においてであることは既に垣間見たところである(第一節Ⅲ(7頁))。 (ロ) 諸方法憲法の保障の方法は多様であり、各様の観点から分類できる。 まず、平常時におけるものか否かにより、正規的憲法保障と非常手段的憲法保障の別が生ずる。 非常手段的憲法保障としては、抵抗権と国家緊急権が問題となるが、この点については後述する。 非常手段的憲法保障が問題となるのは、憲法の危機状況においてであって、憲法保障の本来の意味はむしろ如何にしてかかる状況に陥るのを回避するかにある。 この正規的憲法保障については、

権力分立や抑制・均衡のシステムは、間接的保障にして予防的保障ということができる。 予防的保障のその他の例としては、公務員の憲法尊重擁護義務の宣言とか厳格な憲法改正規定をあげることができる。 諮問的保障の例としては、カナダなどでみられるところの、裁判所の行なう勧告的意見の制度がある。 違憲立法審査制は、もとより直接的保障にして拘束的保障、また一般に事後的保障である。 違憲立法審査制は一般に裁判所型であるが(これはさらに司法裁判所型と憲法裁判所型とに分かれる)、フランスの憲法院のように政治機関型もみられた(憲法院が裁判所型に変容しつつあることについては、第一節Ⅲ(5)〔10頁〕参照)。 日本国憲法は、権力分立制下の国政運営を前提に、憲法の最高法規性(98条)を確保するため裁判所型の違憲立法審査制を採用した(81条)。 その委細についてはそれぞれ関係の個所で論及することになるので、ここでは日本国憲法尊重擁護の責任と義務について一般的に触れるにとどめる。 ◇(2) 憲法尊重擁護の責任と義務(イ) 公務員の憲法尊重擁護義務日本国憲法は、「最高法規」の章で、天皇、摂政、国務大臣(ここにいう「国務大臣」には、解釈上内閣総理大臣も含まれる)、国会議員、裁判官その他の公務員の憲法尊重擁護義務を明記している(99条)。 本条は、これら公務員が国政の運営にあたり、憲法の運用に直接または間接に関与する立場にあることに鑑み、その憲法尊重擁護義務をとくに明記したもので、かかる例は、上述のアメリカ合衆国憲法など多くの憲法でみられるところである。 本条の定める憲法尊重擁護義務は、一般に、「法律的義務というよりはむしろ道徳的要請を規定したもの」(東京地判昭和33年7月31日行集9巻7号1515頁。また、百里基地訴訟に関する東京高判昭和56年7月7日判時1004号3頁)と解されている(*1)。 ただ、憲法を尊重・擁護するという積極的作為義務違反は場合によっては政治的責任追及の対象となり得るにとどまるが、憲法の侵犯・破壊を行なわないという消極的不作為義務違反については法律による制裁の対象となることがあり得る点は注意を要する。 例えば、公務員の懲戒事由や裁判官の弾劾事由とされる「職務上の義務違反」(国家公務員法82条、裁判官弾劾法2条)の中には、憲法の侵犯・破壊行為も含まれ得る。 なお、国家公務員法97条およびそれに基づく政令は、憲法99条を受けて、憲法遵守の宣誓を要求しており(「職員の服務の宣誓に関する政令」によれば、その「宣誓書」の様式は、「私は、国民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務すべき責務を深く自覚し、日本国憲法を遵守し、並びに法令及び上司の職務上の命令に従い、不偏不党かつ公正に職務の遂行に当たることをかたく誓います」とされている)、公務員が宣誓を拒否すれば、職務上の義務違反として懲戒事由となり得る(国家公務員法82条2号参照)。 また、国家公務員法38条は、職員の欠格事由として、「日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」(同条5号)をあげている。 公務員の具体的な表現活動に関し、憲法99条と表現の自由の保障に関する憲法21条とを如何に調和させるかという難しい問題がある(公務員の職種、職務権限、表現の内容・態様等々を総合しながら、個別具体的に検討する必要がある)。 なお、天皇、摂政、国務大臣、国会議員などについては、弾劾制度が存しない以上、本条を根拠に政治的責任追及を為し得るにとどまる(なお、天皇・摂政については、天皇無答責の原則から、内閣がその責任を負う)。 これまで、例えば、鈴木内閣当時の奥野法務大臣の「自主憲法論」のように、国務大臣の憲法に関する発言が本条との関係で時折問題となった。 憲法が改正手続について定めている以上、閣僚が政治家として改正に関する主張を為し得るのは当然であるが、改正されるまで憲法に誠実に従って行動する義務があり、さらに、憲法およびその下における法令に従って行なわれるべきその職務の公正性に対する信頼性を損なうような言動がるとすれば、本条の義務に反する可能性があろう。 その意味で、閣僚の憲法改正に関する発言には、国会議員の場合と違った慎重さが求められるということになろう。 (ロ) 国民の憲法尊重擁護の責任日本国憲法は、憲法の保障する国民の自由および権利につき、国民が「不断の努力によつて」保持すべきことを呼びかけている(12条)。 憲法の保障の各種制度はそれぞれ固有の問題と限界を有しているのであって、国民主権下において、憲法制定権力の担い手である国民こそが憲法の保障の最終的責任の担い手である。 憲法12条はこの事理を表現するものといえる。 ただ、上述の憲法99条中には国民が含まれていないことには注意を要する。 あるいはこの点むしろ、憲法制定権力の担い手である国民が憲法を尊重擁護すべき立場にあるのは当然のことで、99条はその当然の前提に立つと解するのが一般的であるといえよう。 実際、外国の憲法の中には、国民の憲法遵守義務を明示するものも少なくない(例、イタリアの憲法54条、旧ソ連憲法59条)。 が、日本国憲法12条が「国民の不断の努力」による自由・権利の保持を強く呼びかけながら、憲法全般の尊重擁護に関する99条において国民を含めなかったことにはそれなりの理由があると解すべきである(*2)。 つまり、日本国憲法は、国民が憲法の最終的擁護者であることを自覚しつつも、徹底した自由主義・相対主義の立場に立ち(もっとも、憲法の定立自体は単なる相対主義ではない)、憲法に対する忠誠の要求の名の下に国民の自由が侵害されることを恐れた結果であると解されるのである。 従って、憲法的秩序に反するというだけで団体および政党を禁止するドイツの憲法のような行き方は、日本国憲法に馴染むものではないと解される。

◇(3) 非常手段的憲法保障(イ) 総説上述のように、憲法の保障の各種方法・手段は、一般に、ノーマルな平和状態において作動すべく設計されているものであるから、外国からの侵入や内乱、大規模な自然災害などによって、あるいは政府の著しい権力濫用によって、国家および憲法秩序が重大な危機に曝されるとき、憲法秩序を回復するために、正規的憲法保障方法とは異なる非常手段的憲法保障方法に訴えざるを得なくなるのではないかの問題が生ずる。 国家緊急権と抵抗権がこの問題にかかわる。 (ロ) 国家緊急権をめぐる問題(a) 意義ここに国家緊急権とは、戦争、内乱その他の原因により、平常時の統治機構と作用をもっては対応し得ない緊急事態において、国家の存立と憲法秩序の回復を図るためにとられる非常措置権のことをいう。 立憲主義国家にあっては、立憲主義体制を一時停止して多かれ少なかれ権力集中を伴うのを通例とする。 緊急権は、前提となる事態の緊急性の程度やそれに応じてとられる措置の種類に従って類型化することができる。 よく行われるのは、

①の例としては、ワイマール憲法下の大統領の独裁権や英米のコモン・ロー上または議会制定法上のマーシャル・ルール(*3)などがあげられる。 ②は「必要は法を知らず」を地で行くもので、もはや法の世界に属する事柄ではないといえるが、ここにこそ国家緊急権の本質があるともいえる。 そして①と②との区別は相対的であることが注意されなければならない。 つまり、非常措置権を憲法的に厳格に枠づけようとすれば、②の可能性が大きくなり、②の可能性を嫌って非常措置権を包括的・抽象的に定めれば、非常措置権に対する憲法的統制の実が失われ、緊急権の濫用の危険が増大する。 国家緊急権のパラドックスは、立憲主義を守るために立憲主義を破るということであり、その実定法化には右のようなディレンマがつきまとう。 従来緊急状態に直面しつつも曲りなりに立憲主義体制を維持し得てきた国においては、国家緊急権はあうまでも立憲主義体制を維持し、国民の自由と権利を守るためのものであるという目的の明確性、従ってとられる非常措置の種類と程度は当該緊急事態に対処するための一時的かつ必要最小限のものでなければならないという自覚、従ってまた緊急権濫用を阻止するため可及的対策を講じ、事後において議会や裁判所などの立憲制度上の正規の機関を通じて緊急権行使の適正さを厳しく審査し、責任を追及する途を開いておくことの不可欠性についての認識が、国民の間に相当程度浸透している結果であったといえる。

(b) 国家緊急権と日本国憲法日本国憲法は、戒厳大権や非常大権などを定める明治憲法(14条・31条など)と違って、緊急権について定めるところがない(憲法54条は参議院の緊急集会について定めているが、固有の意味の緊急権規定といえるかどうかは疑わしい)。 その背景には、総司令部のアメリカ的発想、明治憲法やワイマール憲法下での緊急権の濫用に対する反省、あるいは憲法前文・9条にみられる徹底した平和主義・国際協調主義の姿勢等々が作用していたのかも知れない。 日本国憲法の緊急権についてのこの沈黙の法的意味について、

憲法典上の規定の有無おみで緊急権の問題を割り切れるかどうかは問題であろう。 憲法典中に規定をおくと濫用される危険があることは否めず、それを規定しないことは一つの見識であるが、放置すれば憲法典の実効性ないしその生命そのものが失われる緊急事態に不幸にして陥った場合、その救済を図るため非常措置を講ずることは不文の法理として肯定せざるを得ないのではないか。 そしてその場合、かかる非常措置は、日本国憲法の立場にあっては、単に「国家の存立」のためということではなく、個人の自由と権利の保障を核とする憲法秩序の維持ないし回復を図るためのものでなければならない(目的の明確性の原則)。 そのことに関連して、右に触れたように、非常措置の一時的かつ必要最小限度性の原則、濫用阻止のための責任性の原則が貫徹されなければならない。 現在、内閣総理大臣に緊急事態の布告を発する権限を認める警察法(*4)(71条)、内閣総理大臣に防衛出動・治安出動命令を発する権限を認める自衛隊法(76条・78条・81条)が存するが、国家緊急権との関連でどう解するかの問題をはらんでいる(*5)。

(ハ) 抵抗権(a) 意義立憲主義憲法の保障の一局面として抵抗権をいう場合、それは、政府が権力を濫用し、立憲主義憲法を破壊した場合に、国民自ら実力をもってこれに抵抗し、立憲主義憲法秩序の回復をはかる権利をいう。

C説については、「歴史の発展法則」とは具体的に何であり、それは如何にして認識し得るかの課題がある。 B1説とB2説とは、抵抗権の根拠とされる自然法の性格・内容についての理解を異にしている。 B2説のように、抵抗権をもって実定法上の義務を《それ以外の何らかの義務》を根拠にして否認するものであると理解する限り、抵抗権が実定法上の権利たり得ないのは当然の帰結となる。 が、抵抗権はそのように広く漠然と捉えるべきではなく、近代立憲主義の背景にある「自然権」思想を基盤に構成さるべきであろう(もっとも、ここにいう「自然権」は、B1説の想定するように、必ずしも自然法の存在を前提とするものではない。第四編第一章第三節Ⅰ〔392頁〕参照)。 従って、「自然権」を基盤とする立憲主義憲法の下では抵抗権は実定法上の権利たり得るが、「自然権」を基盤としない反立憲主義憲法体制下にあっては非実定法的な革命権として存在するにとどまることになる。 (b) 抵抗権行使の条件立憲主義憲法秩序が維持されている限り、個々の不正・不法の国家行為に対しては、言論・出版・集会・請願などの憲法上の自由・権利の行使により、あるいは訴訟を通じてその違法性・違憲性を争うことにより、それを匡す途が開かれており、人権を侵害する個別的公務執行行為に対する実力による抵抗も違法性阻却の法理による適正な処理の途がある。 このような状況の場合に敢えて抵抗権を問題にする必要はないし、抵抗権は《実力による闘争》であるから(このように抵抗権は実力の行使を伴う点で、法違反行為でありながら非実力的・非暴力的ないわゆる市民的不服従と区別される)、その濫用は立憲主義体制を不当に混乱せしめる危険を内包していることも注意する必要がある。 従って抵抗権の行使は、政府権力の濫用などによって立憲主義憲法秩序が重大な危機に曝され、人権の行使が一般的に妨げられるようになった状況において、はじめて問題となるものと解される。 この点について、

ただ、憲法の一条規違反であっても、立憲主義憲法体制の重大な変質をきたすような場合が考えられ得るのであって、①の要件をあまり厳格に解するのは疑問とすべきであろう。 この抵抗権に比べて、より現実的・具体的意義をもつものとして、先にも触れた市民T系不服従がある。 市民的不服従は、立憲主義憲法秩序を一般的に受容した上で、異議申立の表現手段として法違反行為を伴うが、それは「悪法」を是正しようとする良心的な非暴力的行為によるものであるところに特徴があり、そのような真摯な行為の結果、「悪法」が国会によって廃止されたり、裁判所によって違憲とされて決着をみることがあり得、そのことを通じてかえって立憲主義憲法秩序を堅固なものとする役割を果たし得る。 かかり市民的不服従を一個の権利と称するかどうかはともかく、それは、究極的には抵抗権と相通ずる性質をもちつつ、正常な憲法秩序下にあって個別的な違憲の国家行為を是正し、抵抗権を行使しなければならない状況に立ち至ることを阻止する役割を果たすものとして注目される。 ■4.第四節 憲法と国家と主権◆Ⅰ 国家◇(1) 国家の概念上述のように、憲法は国家生活のあり方にかかわる法であることから、そのことの関係で国家とはそもそも何かについて若干論及しておく必要がある。 国家と呼ばれる社会団体の存在性格・様式は、時代によりまた所により一定しないが、近代国家は、一定の地域を基盤として、その所属員の包括的な共同目的の達成を目的に、固有の支配権によって統一された非限時的の団体であるという点で概ね共通している。 このように、国家の本質を、地域、所属員、固有の支配権の3要素に集約せしめて理解しようとする見解は、一般に国家3要素説と呼ばれる。 右のように、まず国家は一定の地域をその存立の基盤としており、国家がその支配権を原則として排他的に及ぼし得るこの区域は「領土」と呼ばれ、領陸、領海および領空よりなる。 換言すれば、領土はその国家法秩序の空間的妥当範囲であって、その範囲は国家の領有意思を基礎に国際法によって規定される。 憲法中に領土に関する規定が置かれることもあるが、日本国憲法にはその種の規定はない。 現在の我が国の領土は、基本的にはポツダム宣言および平和条約の定めるところによっている。 国家の人的要素たる所属員は「国民」と呼ばれ、この国民たる身分(国籍)を如何なる範囲において認めるかはそれぞれの国家の定めるところによる。 日本国憲法は国籍の取得・喪失について法律の定めるところに譲っているが(10条)、この点については後述する(第二編第一章第一節(87頁))。 第三の要素である固有の支配権は、「国権」とか「統治権」とかあるいは「主権」とか呼ばれる。

◇(2)国家の法人格性(イ)国家の法人格性法的認識の問題としてみた場合、国家は一個の統一的法秩序を形成しているといえようが、この法秩序の統一性をもって擬人的に法人格と称されることがあり、この意味で国家は法人格を有する、つまり国家は法人であるとみることができる。 さらに、国家は、実定法の内容に照らして、人格を有するとみなされる、というように言われる。 我が国の現行法上、国家は、財産権の主体としての関係において「国庫」と呼ばれ(民法239条・959条)、「国債」を負担したり、「国有財産」を有することが認められ、また、対外的な国際法上の関係において法主体として登場する。 この意味における国家の法人格性の範囲は、専らそれぞれの国家の実定法の定めるところによって決まることになる。 (ロ)国家法人説19世紀ドイツにおいて登場し、我が国に多大の影響を及ぼした国家法人説は、右に述べたような意味での国家の法人格性を超えて、独特の意義と背景をもつものであったことが注目される。 つまり、国家法人説は、国家をもって社会学的には社団であり、法学的には法人であるとするとともに、従来の主権観念をもって専らかかる国家自体の特性を示すものとして把握し、それ以外の主権の意味を回避しようとしたところに特徴をもつものであった。 国家自体が意思力をもち、本来の主権はその意思力の最高性を示す観念として把握される。 このように国家の統治の有り方を最終的に決めるのは人格としての国家であるとする(国家主権説。ここでの国家主権は、国家が対外的に独立しているという意味での国家主権と異なることに注意)背景には、一方では絶対主義的君主主義論を克服し、他方では国民自身による積極的・具体的な統治を追求する国民主権論を抑止しようとする政治的低意が働いていたことが指摘される。 アメリカ合衆国などのように国民主権の確立した国において、とりたてて国家法人説が主張され発展せしめられることのなかったのは、まさにこの説のもつかかるイデオロギー性を示しているといえる。 他方、神権的国体観念を払拭しきれなかった明治憲法下において、国家は法人にして天皇はその機関とする天皇機関説は、結局において、「民主共和の説」として排撃されるところとなる。 国家法人説は、このように法人たる国家に主権があるとしたが、いわゆる国家の自己制限ないし自己義務づけの理論によって、主権の最高独立性と国家の被法的拘束性とを両立せしめ、そのことによってまた個人の自由の観念とも調和せしめようとした。 しかし、個人の「自然権」を基礎とする徹底した立憲民主主義の観点からすれば、いわゆる国家法人説は、国家の統治の正当性の契機を回避するとともに(従来の君主主権か国民主権かの問題は、国家意思を供給する国家機関の組織のあり方の問題と化す)、結局において国家の絶対性を措定し、個人の自由の観念と調和困難な説(国家固有の統治権はしばしば無条件に団体員を支配しその意思を規律しうる力であると説かれる)として受け入れ難いものとみなされざるをえないことになる。 もっとも、政治社会には唯一の究極的で絶対的な権威ないし権力が存しなければならないという観念たる「主権」は、結局のところ抽象的人格性を備える国家に帰属すると考えるとしても(その意味では国家主権説)、そのような属性をもつ国家を誰の権威でどのように運営するかの問題は残り、その主体的・具体的意思・権威はどこにあるかの問題こそ君主主権か国民主権かの問題である、というように考えることはできる。 国家と人権との関係をめぐる問題は後述するので(とくに第四編)、次に国家と主権と憲法との関係をめぐる問題をもう少し立ち入って考察することにしたい。 ◆Ⅱ. 主権◇(1)主権観念の展開(イ)主権観念の登場主権観念は、まず、フランス王権について、対外的にはローマ皇帝およびカトリック法王の権威・権力からの独立性を、体内的には封建諸侯に対しての優越性を、示すものとして登場した。 この主権観念の確立に理論的指導性を発揮したのはバーダンで、彼は、主権は国家の絶対的かつ恒久的権力であって、最高、唯一、不可分のものであり、すべての国家にとって不可欠の要素であると説いた。 そしてかかる主権観念は、近代国家への移行過程において他のヨーロッパ諸国でも広く用いられるようになる。 この段階では、国家は君主と一体的に観念されていたから(「朕は国家なり」)、国家自体の主権とその国家内において最高意思はどこにあるかということ(国家内における最高権の問題)とは次元を異にする別個の問題であることは十分意識されていなかった。 しかるに、君権に対する市民層の不満を背景に、国民主権ないし人民主権が登場するに及んで、主権論の力点は国家内の最高権の所在の問題に向けられることになる(もっとも、この段階でも君主を人民に取って換えただけで、人民即国家と考える傾向がみられる)。 (ロ)国民主権・人民主権

(ハ)国家主権権国家主権論については、既に触れた。 繰り返せば、右の君主主権と国民主権・人民主権を忌避して、法人たる国家に主権が帰属するとしたもので、当時のドイツの法実証主義憲法学にいかにも相応しい考え方であったということができよう。 ここでは、主権の主体は法人たる国家に属するということで主権の人格性は残存しているが、本来の主権論からすれば主権観念の非人格化である。 主権観念は歴史的にみて公法学の領域から追放することはできないが、それを限定的に用いようとする態度であって、主権とは、国家権力が法的な自己決定および自己拘束をなす排他的能力をそれによってもつことになる、国家権力の特性である、などと説かれた。 この点さらに押し進めて、主権の主体の問題を認めず、むしろ法秩序の効力の属性の意味、つまり法秩序の至高性・非伝来性の意味において主権観念を捉えようとする見解も登場してくる。 (ニ)実力としての憲法制定権力シェイエスによって主張された憲法制定権力は、右に見たように、ヨーロッパにあっては、立憲主義の確立過程において、法実証主義的思考傾向の下に、法の世界の外に放擲されたが、ワイマール憲法下において、シュミットによって新たな装いの下に再び重要な観念として導入されることになった。 彼は、ワイマール憲法前文の「ドイツ国民は、・・・・・・この憲法を制定する」の文言および1条の「国権は、国民より発する」という規定に着目し、それは憲法制定権力が国民にあること、つまり同憲法が国民主権主義に立脚するものであることを明確にしたものであると捉えたのである。 それでは、彼のいう憲法制定権力とは何か。 彼によれば、それは「自己の政治的実存の態様と形式に関する具体的な全体決定を下すことのできる、すなわち、政治的統一体の実存を全体として規定することができる実力または権威をもった政治的意思」であるとされた(この「憲法」を前提にしてはじめて妥当する憲法規定の集合は「憲法律」と呼ばれる)。 この憲法制定権力は、シェイエスの場合と違って自然法の観念を払拭した、すべての規範の上に立つ実力であり、そのこととも関連して制定権力の担い手は国民であることを要しないとされている(君主や少数者の組織も担い手でありうる)点に特色がある。 制定権力は、「移付され、譲渡され、吸収され、使い果たされることはありえ」ない、「可能態として常に存続」するものであるが、シェイエスの場合とは違って、憲法改正権とは峻別されている。(第三節Ⅱ(34頁)参照)。 シュミットの制定権力論は、主権の権力的契機を純粋に追求した結果得られた観念であったと解することができよう。 しかし、その実態は何かという段になると、喝采であり、現代国家では世論であることが示唆されるのみで、著しく神秘的色彩を帯びるものとなっている。 ◇(2)実定法上の主権観念以上主権観念の史的展開を瞥見したのみで、その他にも種々の主権観念がある。 そして第二次大戦後、シュミット流の活性的な決断主義的憲法制定権力論を否認ないし克服しようとする傾向が顕著である点は指摘しておく必要があろう。 ここではその委細について論及する余裕はないので、以下実定法とりわけ日本国憲法との関係で重要と思われる主権観念を整理し、その意義を再確認するにとどめておく。 明治憲法は、「統治権」という語を用いつつも「主権」という語は使用しなかったが、日本国憲法は、「主権」という語を何箇所かで使用し、むしろ「統治権」という語を用いてはいない。 「主権」についての明治憲法以来の有力な伝統的説明によれば、

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| + | ... |

<目次>

◆1.1 憲法と国家◇1.1.1 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法憲法(〔英〕 constitution, 〔仏〕 constitution, 〔独〕 Verfassung)という言葉はさまざまな意味で用いられる。 一般に行われる意味の分類としては、まず、実質的意味の憲法と形式的意味の憲法という区分が重要である。 憲法の2つの意味

現在の我が国においては、「日本国憲法」という名称の法典がそれであるが、イギリスのように、形式的意味の憲法を持たない国もある。 また、ドイツ連邦共和国基本法(Grundgesetz fur die Bundesrepblik Deutschland)のように形式的意味の憲法であるにもかかわらず、歴史的な事情により、それが「憲法(Verfassung)」という名で呼ばれていない場合もある。 実質的意味の憲法の範囲を厳密に確定することは不可能であるし、そうする実益も少ない。 実質的意味の憲法の範囲は、形式的意味の憲法の内容とも、また憲法学の研究・教育の対象とも論理必然のつながりがないからである。 むしろ、重要なのは、すべての国家に必ず実質的意味の憲法があるのはなぜかという問題である。 それを解明するためには、国家の性質をまず考える必要がある。 ◇1.1.2 実質的意味の憲法と国家国家とは 国家については、それが主権、領土、国民の3つの要素から構成されると説明されるのが通常である(三要素説)。 国家といわれるものが、これら3つの要素を備えているという意味であれば、この言い方はあながち間違いではない。 領土のない国家や国民の全くいない国家は想定しにくい(もっとも主権については 1.2.3 の説明を見よ)。 しかし、主権、領土、国民という3つのものが寄り集まることによって国家が形成されるという意味であれば、それは誤解を招く表現である。 主権や領土も国民も、国家があって初めて存在し得るものだからである。 国家とは一体何だろうか。 株式会社や私立大学などと同様、国家は抽象的な存在であり、目に見えないし、手で触ることもできない。 目に見える形で存在するのは、たとえば国の象徴とされる旗、国の役所として使われている建造物、国の領土として存在する山や川などに過ぎない。 富士山や利根川は、自然の山や川であり、それが「日本の領土」であるのは、我々がそういう眼鏡をかけて、富士山や利根川を見るからである。 これらの背後に想定されている観念的な存在が国家である。 国家はなぜ行動できるか このように国家には実体がなく、従って、それ自身は目も口も、また手足も持たないので、「行動する」こともないはずである。 ところが、人々は、あたかも国家が人間と同じように意思を持ち、それに従って行動したり、他の国家と交渉を持つかのように考える。 とりわけ、国家は、会社や大学と違って、国民の自由や財産を強制的に奪い、ときには生命まで奪うことがある。 このように、人々が人間のアナロジーで国家の構造や行為を理解することが出来るのは、特定の個人の行為を、国家の行為として考えるという約束事があるからである。 実質的意味の憲法とは、個人の具体的行為を国家の行為として解釈するための最終的な拠りどころに他ならない。 言い換えれば、実質的意味の憲法は、誰が、如何なる手続で、如何なる内容の権限を国家の名において行使し得るかを定めるルールである。 徴税職員による税の徴収が強盗と異なるのは、前者が法律によって徴収の権限を与えられているからであり、法律がそのような権限を与え得るのは、国会議員と呼ばれる人々が憲法の定める手続に則って法律を制定したからである。 その結果、実際に行動しているのは徴収職員たる具体的人間であるにも拘わらず、我々は、国が税を徴収していると考えることになる。 議員や徴収職員、警察官や兵士のように、国家の名において行動する人間は、国家の「機関(organ)」と呼ばれる。 個人が口や手や足などの器官(organ)を通じて行動するように、国家という抽象的人格は、機関を通じて行動する。 私の手の行なったことが私の行為とされるように、機関と呼ばれる人々の行為は、国家の行為と見なされる。 国家の存在と実質的意味の憲法 このように、国家という約束事を成立させるための最終的な拠りどころが実質的意味の憲法であるならば、およそ、すべての国家にそれが伴っていることは当然である。 国家が存在するということと、実質的意味の憲法が存在するということは、同一のことを異なる言い方で述べているに過ぎない。 チェスが存在するということと、チェスのルールが存在するということが同じであることと事情は同様である。

◇1.1.3 国家の正当性に関する諸理論国家というものは、突き詰めれば我々の頭の中にしかない約束事であるから、その存在を認めないという考え方を採ることも出来る。 実際、アナーキストと呼ばれる人々は、国家の正当性を否定し、国家などない方が人々は幸福に暮らすことが出来ると主張する。 このように、考えようによっては、無くても済ませることが出来るのに、なぜ、人々は国家という約束事を受け入れているのであろうか。 ときにはこの約束に従って、個人の自由や財産、さらには生命までが強制的に奪われることを考えると、この疑問は切実となる。 この国家の正当性という問題には、古来、さまざまな回答が与えられている。 以下、その幾つかを見てみよう。 社会契約論 まず、社会契約論といわれる一群の議論によれば、人々は以前は国家のない状態、つまり自然状態で暮らしていたが、そこで起こる不都合を解決するために社会契約を結んで国家を設立したとされる。 そのため、国家の正当性も自然状態における不都合が何であったか、そして、社会契約がそれを如何に解決したかに依存することになる。 ホッブズ(Hobbes, T.)が『リヴァイアサン』において主張したように、自然状態における万人の万人に対する戦争状態を終わらせるために、人々はその自由を放棄して主権者への服従を誓ったのだと考えれば、国民の自由を否定する国家が正当化されることになる。 もし、個人の手元に自由を残せば、その限りにおいて、戦争状態が残されることになるからである。 戦争を終結させ、人々の生命と財産を守るためには、人々がその自由をすべて主権者に譲り渡すことが必要となる(ホッブズ [1992] 第2部)。 これに対し、ロック(Locke, J.)が『統治二論』において述べたように、国家は人々の利己的な行動によっては達成され得ない外交や防衛・警察などの公共サービスを行い、人々の生命や財産を保護するために設立されたのだと考えるならば、国家の行動範囲はこの公共サービスの提供に必要な限度を越えてはならないはずであり、とくに人々の生来の権利を侵さないよう、厳格に拘束されるべきこととなる(ロック [2007] 第2篇第9章)。 ロックの考え方は、現代の経済学の考え方とも通ずるところがある。 経済学の標準的な議論によれば、個人の自由な行動を通じて社会の福祉の最大化を実現する市場メカニズムが良好に機能している限り、国家は人々の行動に干渉すべきではない。 国家の介入が許されるのは、市場によっては効率的なあるいは公正な結果がもたらされない場合に限られる。 もとより、何がそのような場合にあたるかについては、時代により場所により、考え方の違いがある。 おおまかにいえば、近代初頭のヨーロッパにおいては、市場の機能が相対的に高く評価され、国家の任務は外交・防衛と国内の治安維持に限られるとの夜警国家思想が強かった。 しかし、現代の福祉国家においては、市場機構の機能不全がいろいろな点で指摘され、所得配分の是正や景気変動・経済成長の調整、道路・港湾・住宅などの社会資本の整備など国家に非常に広汎な任務が期待されるに至っている。 いずれにしても、個人の権利や利益を保障し実現するための手段として、国家に一定の正当な機能や任務を認める立場からすれば、国家の正当な活動範囲もそれによって限界づけられる。 国家がこの限界を超えて個人の自律的な領域に入り込むこと、とりわけ人生の目的や意義に干渉することは、個人の尊厳を侵すものとして禁じられる。 そして、現実の国家が与えられた機能や任務を適切に果たしていないことは批判の対象とされ、究極的には、法律への服従義務からの解放や、革命による新しい国家の設立が正当化されることになる。 共同体主義 これに対して、個人は特定の社会に所属し、その中で自己の位置に応じた役割を遂行することによってのみ人生の意義を掴むことができるという共同体主義に従うならば、社会全体の利益と競合する個人の利益はあり得ず、国家の栄光と繁栄は、各個人の人生の目標と一致することになる。 ヘーゲル(Hegel, G. W. F.)は、人間は自分があるところのすべてを国家に負っているのであって、「人間の持つすべての価値と精神の現実性は、国家を通していしか与えられない」と述べる(ヘーゲル [1994] 序論B(C))。 このような考え方は、国家は個人の利益を実現するための道具に過ぎないという啓蒙主義の中心的思想と対立する。 ヘーゲルが家族や職業団体の重要性に着目したように、共同体主義は、社会生活の絆となり人生に意義を与えるものとして国家と個人の間に位置する中間団体を重視する。 そして、個人主義の提唱する個人の自律が、実は何の指針をも与えない否定的で無内容な自由に過ぎず、虚無的な秩序の破壊をもたらす危険を指摘する(ヘーゲル [1978] §5 参照)。 ◇1.1.4 法の3つの役割本書は、国家の必要性と正当性は、国家や民族あるいは社会等の集団そのもの持つ価値からではなく、個人の権利や利益から導かれるとの考え方から出発している。 ここでは、国家の主要な任務として、3つのものを取り上げて説明する。 第一は調整問題の解決であり、第二は公共財の提供であり、第三が人権の保障である(長谷部 [1991] 第3章参照)。 第一と第二の任務は、なぜ国家の存立が正当視されるかを説明し、第三の任務は、いったん成立した国家がもたらす危険へ対処する工夫を国家組織自体の中に組み込むべきことを説明する。 (1) 調整問題の解決調整問題とは 世の中には、どれでもよいが、とにかくどれかに決まってくれなければ困る事柄、つまり調整問題(coordination problem)が沢山ある。 車が道の右側を通るべきか左側を通るべきか、について、事々しく議論をしても仕方がない。 むしろ、どちらかに決まっていること、そしてすべての人がその決定に従うことが肝要である。 複数の選択肢が想定できるとき、とにかくその中のどれかに決まっていることですべての人が利益を得られる問題は世の中に無数にある。 礼儀作法や言葉遣い、文法規則のように、慣習が決めている問題もあるが、法が適切に決定し得る事柄もある。 市場取引のルール 遺言をするために証人が要るか否か、小切手を振り出すには何を記入すべきかなどの財産権や契約法上のルールも、調整問題を解決する法の例である。 市場取引を成り立たせるルールが何等かの形で決められていれば、そのルールを前提としたうえで、人々は互いに他者の行動を予測しながら、自己の利益の最大化を目指す計算を行うことが可能となる。 市場における自由な行動を通じて社会全体としての利益も増大するはずである。 (2) 公共財の提供ただ乗り問題 法が解決すべき問題は、いったん解決されると万人が等しく利益を得る調整問題だけではない。 警察による治安サービスを例にとると、自分は腕に覚えもあるし盗まれるほどの財産もないから、警察を養うための税金など払いたくないという人からも税金を徴収しなければ、多くの人は同様の理由をつけて税の支払いを免れてただ乗りをしようとするため、財政的に警察組織は維持し得なくなり、その結果、生ずる治安の悪化は、すべての人に不利益をもたらすであろう。 このように警察、消防、環境保全などの公共財といわれるサービスは、経費を負担しない人もその恩恵に与かることができるため、人々が自分の目先の利害のみを眼中に置いて行動する市場を通じては、適切に供給されない。 そこで政府が法制度を通じて公共財を提供し、その費用は税金として、社会全体から公平にかつ強制的に徴収することになる。 公共財の供給と民主主義 どのような公共財をどの程度、提供すべきかは、国民が社会全体の長期的な利害を勘案しながら、投票を通じて多数決で決めるべき事柄である。 多数決で敗れた少数派も、政府が公共財を提供しない場合に比べれば、不満の残る決定でも従った方が有利であるし、少数派と多数派をあわせた社会全体の利益は、多数決に従うことで最大化する。 (3) 人権の保障以上の2つは、万人が同様に利益を得るか、多数派と少数派とで利害が対立するかの違いはあれ、社会全体にとっての利益が問題となる状況である。 これに対して、第三の人権の保障は個人の自律にかかわっている。 個人の生まれながらの権利 - 人権 人々が日々の生活の中で下す決定の中には、他の誰でもなく、その人自身が自由に決めるべき事柄がある。 朝食の献立やテレビ番組は何を見るかという趣味や好みの問題から始まって、自分の進路の如何や尊厳死を選ぶか否かという世界観や人生の目標の問題にいたるまで、社会の慣習も議会の決定も左右し得ない事柄は多い。 人の生まれながらの権利、つまり人権という観念は、個人が決めるべき事柄に、社会や政府を含めた他者は介入し得ないはずだという考え方に支えられている。 人は根源的に平等であり、自分の生き方を決めるのは自分自身でしかない。 その決断を通じて、人はその人生に自ら意味を与えていく。 社会全体の利益が、このような意味での人権の制約を正当化することはあり得ない。 逆にいえば、人権には、社会全体の利益を理由とする政府の行為の正当性を覆す「切り札」としての働きがある。 人生観や世界観について、根底的に異なる考え方を抱く人が共に暮らす現代社会において、たとえ社会の多数派の支持があったとしても、政府が特定の価値観に基づいて個々人の生き方に介入するならば、それが政府の公正な活動として受け入れられることはなく、かえって深刻な社会的対立を生み出すであろう。 多数派と異なる価値観を抱く人を平等な個人として承認していないことを意味するからである。 「切り札」としての人権をすべてのメンバーに平等に保障することは、価値観の相克する社会で、それでもなお人々が社会生活の便益とコストを公平に分かち合うことを可能とするための基本的な枠組みとなる。 国家と人権保障 このような人権を法によって保障する必要が生まれるのは、国家が存在するからこそである。 調整問題状況や公共財の供給の必要から、人々が国家という約束事を正当視し、その法に従おうとするとき、逆に、国家がその正当な権限を超えて人々の生来の人権を侵害する危険が生まれる。 国家は、その領域内における正当な実力の行使を独占しており、国民の生命・自由・財産を奪い取る力を持っているため、その権限を限定する必要性も大きい。 権力の分立、政治部門から独立した裁判所による違憲審査制度や人権保障という工夫が要請される最大の理由はそこにある。 ◆1.2 立憲的意味の憲法◇1.2.1 近代立憲主義市民革命と近代立憲主義 実質的意味の憲法の内容は、国家によってさまざまである。 一人の独裁者の命令がそのまま国家の意思と見なされ、それによって強制的に国民の自由や財産が奪われるような内容であることもあろう。 これに対して、17世紀から18世紀にかけて、欧米諸国で起こった市民革命をきっかけとして、憲法は、権力者の恣意を許すものであってはならず、個人の権利と自由を保障するために、そしてその限りにおいて国家の行為を認めるものであるべきだとの考え方が確立した。 この近代立憲主義と呼ばれる思想は、国家の任務を個人の権利・自由の保障にあると考えるが、その任務を果たすために強大な権力を保持する国家自体からも権利と自由を守らねばならないとの立場をとり、このような目的に即して、国家機関の行動を厳格に制約しようとする。 そして、このような考え方に立脚した憲法を、立憲的意味の憲法、あるいは近代的意味の憲法と呼ぶ。 「すべての権利の保障が確保されず、権力分立が定められていない国家は憲法を有しない」(フランス人権宣言16条)といわれるときは、このような意味で憲法という言葉が使われている。 近代的意味の憲法においては、多くの場合、国家の任務と限界を示す権利が権利宣言という形で成文化され、他方、権力の乱用を防ぐために、統治機構についても権力分立や法による支配など、さまざまな組織上の工夫が施されている。

なお、以下で説明するように、国家が保護すべきものとされる「自然権」と実定憲法において保障されるべき「憲法上の権利」ないし「基本権」とは、必ずしも一致しない。 ◇1.2.2 近代憲法から現代憲法へ近代憲法の特徴 近代立憲主義が確立した当初の憲法においては、権利宣言においても、思想・信条の自由、表現の自由、人身の自由、財産権の保障などの個人の権利を国家権力に対して防衛するという色彩が濃く、団体行動の権利や社会権は、ほとんど顧みられていない。 また、統治機構の面でも、国民の代表によって制定された法律によって行政権および司法権を厳格に拘束しようとする考え方が強く、立法権そのものを拘束しようとする考え方はあまり見られなかった。 さらに、当時は、参政権も納税額や性別によって限定されており、「教養と財産(Bildung und Besitz)」を有する市民層という国民の限られた部分の意見が議会に強く反映する構造になっていたことも見逃してはならない。 現代憲法への転換 強要と財産を持つ人々による政治という考え方から、できるだけ多くの人々が国政に参加すべきだとの考え方への転換が行われたのは、ヨーロッパにおいても19世紀後半から20世紀初めにかけてのことに過ぎない(その背景には、主要各国の軍事戦略の転換がある。この点については、長谷部 [2006] 第4章参照)。 そして、選挙権の拡大とともに、国家が大衆の要求に応ずる必要が生じたこと、また他方で、社会主義思想が、近代憲法の保障する人権が単に形式的な自由と平等を保障するにとどまり、真に人間らしい生活を保障する役割を果たしていないとの主張を広めるに従って、国家の任務と限界に関する考え方も大きな変化を遂げた。 ドイツのワイマール憲法やフランス第四共和政憲法など、第一次大戦以降にヨーロッパ諸国で制定された諸憲法の権利宣言においては、従来の個人レベルの自由権と並んで、集会の自由・結社の自由のような集団的自由権、労働者の団結権・団体交渉権・争議権のような労働基本権が保障される他、最低生活の保障や勤労権、教育権など、実現のために国家の積極的な介入を要するような権利も謳われている。 日本国憲法も、これらの点で例外ではない。 また、権利宣言として成文化された権利のカタログに示されない領域でも、国家には、景気変動や経済成長の調整、社会資本の整備など、積極的な役割が期待されている。 次に、憲法による制約の対象についても考え方の変化が見られる。 現代社会においては、国家権力とそれ以外の社会的権力、つまり大企業や政党、労働組合、私立大学などの違いは絶対的なものではなく相対化しており、従ってこれらの社会的権力の行為も憲法による直接あるいは間接の制約の対象にすべきだとの見解が主張されている。 統治機構への影響 以上のような近代憲法から現代憲法へ、言い換えれば、夜警国家から福祉国家への国家観の変容は、統治機構の面でも重大な変化をもたらしている。 まず、福祉給付行政に見られるような行政裁量の拡大は、議会立法による行政権の厳格な拘束という法の支配(1.2.5 参照)の理念を後退させる状況を生み出した。 また、政府の活動領域の拡大は、政府が産業界や労働界をはじめとする社会内のさまざまな利益集団と協議する必要を生み出し、国会を通じて国民の利益が一元的に代表されるとの近代憲法の建前に反して、多様で個別的な利害が政府と直接に交渉する特権を得る状況をもたらしている。 他方、大衆の政治参加に伴って成長した政党組織は、議会内での議員の規律を強め、その結果、政党の領袖からなる内閣による議会の支配を現出した。 選挙権者の数が限定されていた近代社会においては、地方の名望家が独自の資金と組織によって当選し、議会内で緩やかな議員組織を形成していたが、現代の普通選挙制度の下では、政党の政策・組織・資金に頼らない限り、議員の地位を獲得することはきわめて困難となり、そのため党組織への議員の従属が見られる。 さらに、戦間期から第二次大戦中のファシズムの経験から、立法府による侵害から国民の権利を守る制度が必要だとの考え方が強まり、戦後、多くの国で違憲立法審査制度が導入されることとなった。 ◇1.2.3 国民主権主権とは 主権という言葉の主な用法としては、

統治権という意味の主権の用例としては、ポツダム宣言8項の「日本国ノ主権ハ、本州、北海道、九州及四国並ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ極限セラルベシ」がある。 統治権の最高独立性を示す主権の用例としては、憲法前文3項における「自国の主権を維持し」がある。 これに対し、日本国憲法前文で「主権が国民に存する」といわれ、1条で「主権の存する日本国民」といわれる場合には、③の意味の主権が国民に帰属することが述べられている。 国民主権の内容 国民主権の原則は、

前者は、国民主権の権力的契機、後者は、国民主権の正当性の契機といわれることがある。 君主主権の下においては、君主自身が統治権のかなりの部分を行使し得たために、権力的契機と正当性の契機とは重なり合っていたが、国民主権の下においては、市民が常時政治に直接に参与することは不可能であるため、両者は乖離し、正当性の側面が強調されることになる。 国民主権の原理が、国民の実際の政治参加をどの程度まで要求するかについては、代表制の観念とも関連して議論の対立が見られる(12.1.1 参照)。 主権概念の見直し 国家の主権および国家における主権は、唯一不可分で最高独立であり、無制約であるという考え方が伝統的には支配的であった。 しかし、実際には、連邦国家のように中央政府と各州政府に統治権が分割されることもあるし、違憲審査制によって国民を代表する議会の立法権が裁判所によって制約されることもある。 また、国際的な慣行や条約によって国家の行動が制約されることも珍しくない。 主権が無制約であるとの考え方は、権力分立や違憲審査など、さまざまな制度によって国家権力を制約しようとする近代立憲主義の考え方と正面から対立する。 「国民主権」の原理が国民の政治参加を広範に要請するという前提をとったとしても、そうして政治過程に参加する国民は、さまざまな制度の枠組みを乗り越えて無制約に国政を決定し得るわけではない。 主権が唯一不可分で無制約であるとの考え方にさほど理由がないとすると、国家という単位で法のあり方を考えることも必然的ではないことがわかる。 1.1.4 で述べた法の役割を、国際的な法や組織が効果的に果たすのであれば、国家を単位として社会生活を規律することに必ずしもこだわる必要はない。 地球環境の保全や国際平和の維持という公共財は、個々の国家を超えるルールや組織を要求するであろうし、地域ごとの実情に応じた統治権の行使は地方政府への大幅な権限の委譲を正当化するかも知れない。 「国民主権」の下で、市民の直接の政治参加をどのような制度的枠組みの下で、どこまで認めるのが妥当かも、1.1.4 で述べた法の役割をどのような制度が適切に果たすかという視点から検討する必要がある。 主権という概念に基づく議論の限界に留意し、この概念にあまり多くのものを読み込み過ぎないようにしなければならない(長谷部 [1999] 第5章)。

◇1.2.4 権力分立原理の変容権力分立の原理は、モンテスキュー(de Montesquieu, C. L.)によって確立されたと考えられている。 『法の精神』(1748)で示された彼の理論は、当時のイギリスの政治体制をモデルとして組み立てられており、その内容は、権力集中の排除を目的とする消極的原理と権力の抑制均衡を狙う積極的原理の2つに区分することができる(モンテスキュー [1987] 第11篇第6章)。 権力集中の排除 まず、消極的原理は、国家の統治権を、立法・司法・執行の三権に区別し、そのうち2つ以上が、1つの機関によって独占されないよう、政治体制を構成する必要があるとする。 このような独占は、専制政治、つまり人々の自由の抑圧をもたらすからというのがその理由である。 確かに、立法機関と法を具体的な場面に適用する機関とが融合すれば、個別の事情やその時々の考慮によって法は伸縮自在に適用されることとなり、あらかじめ定められた一般的な法に従って予見可能な形で国家権力が行動するという「法の支配」は失われることになる(1.2.5 参照)。 司法権と執行権とが融合した場合にも、立法権の定めた法による拘束は名目的になり、同様の専制がもたらされるおそれが強い。 権力の抑制均衡 もっとも、国家権力の集中を排除する消極的な原理だけでは、憲法の構成原理として不十分であり、モンテスキューは、積極的な原理として、権力の抑制均衡の仕組みを提唱する。 これは、司法や執行を支配する最高の権能である立法権の構成に関する原理である。 モンテスキューによれば、当時のイギリスの立法府は、市民階級の代表からなる庶民院、貴族からなる貴族院、さらに立法裁可権を有する国王の三者から構成され、三者すべての合意がない限り、新たな法律が制定されない仕組みになっていた。 執行権を有する国王が立法裁可権を持つことにより、議会が執行権を簒奪するような法律を制定することを防ぐことができる。 また、三者のすべての同意がない限り法律が制定されない以上、制定された法律は、すべての社会階層の利益にかなう、自由を守る法律であるはずである。 モンテスキューの発想にならって行政権の首長に立法拒否権を認めた憲法として、フランスの1791年憲法やアメリカ合衆国憲法がある。 現代の権力分立 もっとも、モンテスキューが権力分立の原理を提唱したのは、国民主権の原理が確立せず、君主や貴族階級がなお大きな政治的発言権を有していた制限王政時代のイギリスをモデルにしてのことであった。 このような時代を背景とする権力分立論が果たして現代国家でも有効であり得るかが問題とされねばならない。

このような現代の権力分立が提起するおそらく最大の問題は、国民主権原理との関係である。 議会が、主権者たる国民の直接の代表であることを考えれば、なぜ行政権や裁判所がそれに従属することなく、かえって、ときには議会の行動を抑制し得るのかが問われることとなる。 このうち、行政権に関する限りでは、日本は議院内閣制度を採用していることから、機構上、行政権を担当する内閣が議会の多数派と行政権とは実は融合していることを示しており、その限りで権力分立原理は変容を被っていることになる。 ただ、議院内閣制の下では、内閣が辞職の自由を持つことと、場合によっては自己の政策の是非を有権者に問うために議会を解散し得る点で、行政府が議会の意思に無原則に従う議会統治制よりは、内閣の独自性が保たれているといえよう(13.1.1 (2))。 しかし、内閣総辞職の後、あるいは解散-総選挙の後に組織される新内閣は、議会多数派の意思を反映していなければならない。 フランス第五共和政やアメリカ合衆国では、行政権の長である大統領が、議会と同様に、有権者を直接に代表するという形で、権力分立と国民主権との整合性が図られている。 分立原理の変容 もっとも、行政権が立法権と対抗し得る存在と考えられるに至った実質的な理由は、モンテスキューの時代と異なり、現代の行政権が単なる法律の執行にはとどまらず、立法活動自体の指導をも含む統治活動を担当しているからである(13.1.2 (1))。 国家に最小限の役割のみが期待されていた時代においては、各身分の既存の権利が新たな法律によって侵害されない仕組みを作り出すことが肝要であった。 これに対して、国家の役割が増大した今日においては、行政権の担当する統治活動を民主的にコントロールすることが重要な課題となる。 議院内閣制や大統領の公選制も、このような視点からその意義を理解する必要がある。 他方、裁判所については、伝統的には、司法は法律を個別の事件にあてはめて、それを解決するだけであり、裁判官の個人的な良心や倫理観がそこに介入する余地はないと考えられてきた。 従って、司法が正しく運営されるためには、政治部門の介入を排除し、法律の忠実な適用を保障しなければならないこととなる。 そこから、裁判官の職権の独立や身分保障の必要が説明される。 もっとも、実際には、法の解釈適用において、裁判官の個人的な考えが全く働かないということはあり得ない。 とくに、抽象的な憲法の条文の解釈に基づいて、国民を代表する議会の制定法の効力を審査する違憲審査制度を如何にして正当化できるかが、議論の焦点となっている。 議会を含む民主的な政治過程そのものの正常な機能を維持するため、あるいは個人の自律を多数決による政策的決定から守るために違憲審査が要請されるという議論など、さまざまな考え方が提示されている(14.4.8. 参照)。

◇1.2.5 法の支配法の支配は、国家機関の行動を一般的・抽象的で事前に公示される明確な法によって拘束することにより、国民の自由を保障しようとする理念である。 法の支配の内容 「人の支配」ではなく、「法の支配」を実現するためには、何よりもそれが従うことの可能な法でなければならず、法に基づいて社会生活を営むことが可能でなければならない。 そのためには、①法が一般的抽象的であり、②公示され、③明確であり、④安定しており、⑤相互に矛盾しておらず、⑥遡及立法(事後立法)が禁止され、⑦国家機関が法に基づいて行動するよう、独立の裁判所によるコントロールが確立していること、が要請される(長谷部 [2000] 第10章)。 このような法の支配の要請は、法令の公布に関する規定(憲法7条1号)や憲法41条の「立法」の概念、司法の独立(憲法76条以下)の他、憲法31条以下の諸規定に具体化されている(8.3.2. (3) 【法の支配との関係】 参照)。 「善き法」の支配 法の支配は、「善き法」の支配と同視されることがある。 形式的法治国と実質的法治国の概念を対置し、法の支配を後者と同視する考え方もその一例である。 また、個人の尊厳や基本的人権の保障、国民主権など、近代立憲主義の諸要請がすべて法の支配に含まれるとする者もいる。 しかし、このように法の支配を濃厚な意味で理解してしまえば、この概念を独立に検討する意義は失われる。 確かに、法の支配の内容とされる法の一般性・抽象性・明確性・安定性、および遡及立法の禁止は、法が法として機能するための、つまり法が人の行動の指針として機能するための必要条件である。 立法が個別的にしかも事後的に為され、法の文言も不明確であり、しかも朝令暮改のありさまでは、人々は国家機関の行動について如何なる予測を立てることもできず、そのため法に従って行動することは不可能となるであろう。 しかし、人種差別立法や出版物の検閲制度を設定する法も、やはり法として機能するためには、これらの特徴を備えている必要がある。 これらの特徴はいずれもそれ自体としては、悪法の支配とも十分に両立し得る。 また、前述のような法の支配の内容は、法が民主的に定められるか否かとは関係がない。 法が法として機能するために、今掲げたような幾つかの条件が必要であることが、法と道徳との必然的なつながりを意味するといわれることもあるが、これも誤りである。 切れ味の良いことがナイフの道徳性を示していないのと同様、法が法として機能するための条件を備えていることは、法の道徳性を示していない。 今述べたとおり、きわめて不道徳な目的を持つ法も、法として機能するためには、このような条件を備えていなければならない。 法の支配の限界 さらに、法の支配は、法が備えるべき条件の一つに過ぎず、他の要請の前に譲歩しなければならない場合もあることに留意しなければならない。 法の支配の要請がどこまで充足されるべきかは程度問題であり、個別の企業を国有化するための立法や女性のみを保護対象とする労働立法も、一般抽象性の点で悖(もと)るところがあるとしても、政府の役割の拡大した福祉国家の下においては肯認され得るであろう。 法の支配を支える根拠となる個人の自律や社会の幸福の最大化という目的自体が、国家の役割の拡大をもたらしているからである。

◇1.2.6 硬性憲法改正手続による区分 憲法が通常の法律よりも厳格な手続によらなければ改正出来ない場合、それを硬性憲法と呼び、通常の法律と同様の手続で改正し得る場合、軟性憲法と呼ぶ。 硬性憲法と軟性憲法の区別は、ブライス(Bryce, J.)によって為されたもので、彼は、成典か否かの区別を前提とせずに、憲法一般にこの分類をあてはめた(J. Bryce [1901] pp.128-33)。 一国における実質的意味の憲法がすべて成典化されることは実際上あり得ず、従って、それがすべて硬性化されることもあり得ない。 硬性憲法の国か軟性憲法の国かの区別は、その国に硬性の憲法典があるか否かの区別として捉えられるべきである。 現在のイギリス、建国当初のイスラエルなどが、軟性憲法の国家の例として知られる。 硬性憲法の特長 近代立憲主義は、一般に憲法の成典化とその硬性化とを推し進めた。 国家機関への拘束と人民の権利の内容を成典化し、明確にすればその遵守を期待することが出来るし、そうして生まれた成典憲法を、通常の法律より厳格な手続でしか変更できない憲法とすれば、そのときどきの議会多数派の手から少数者の権利や社会生活の基礎となる価値を保障することが出来、また改正手続に国民投票を取り入れることで、国民の意思を憲法に反映すると同時に、憲法の正統性を強めることも可能となる。 さらに、連邦国家においては、連邦を構成する各州の承認が改正のために必要となる。 もっとも、憲法改正手続が厳格であることは、必ずしも実際の改正が困難であることを意味しない。 改正が為されるか否かは、政治情勢や憲法擁護に対する国民の考え方にも大きく依存する。 他方、改正が困難であると、実際の状況に合わせて不文の慣習が補充的にあるいは憲法典に反する形で成立することがある。 しかし、憲法典の解釈が柔軟に為されるならば、憲法典が同一のままであっても、さまざまな状況の変化に対応することが可能となる(1.3.4、1.3.5 参照)。 日本国憲法は、硬性の憲法典であり、改正のためには、衆参両院の総議員の3分の2以上の賛成による国会の発議と、国民の承認とが必要とされる(1.4.1 参照)。

◇1.2.7 憲法の尊厳的部分と機能的部分憲法の2つの部分 近代立憲主義が国民の権利・自由を保障するうえで、議会・内閣・裁判所などの国家機関の仕組みや権限に着目するのは、これらの機関こそが国家権力の実際の担い手であると考えるからである。 この前提は、現代社会において権力が行使される状況を正確に反映しているであろうか。 バジョット(Bagehot, W.)は、『イギリス憲政論』(1867)の中でイギリスの国家体制を分析する際、憲法の尊厳的部分と機能的部分とを区別した。 前者は、国民の崇敬と信従を喚起し、維持する部分であり、後者が実際の統治に携わる。 バジョットによれば、当時のイギリスの国家制度のうち王室や貴族院は前者であり、庶民院や内閣は後者にあたる(バジョット [1970] 第1章)。 現代憲法の機能的部分 この区別に即して現代の日本の政治制度を分析するとどうなるだろう。 天皇制は明らかに尊厳的部分に属しているが、さらに、唯一の立法機関とされる国会や行政権を統括するはずの内閣も、次第に尊厳的部分へと追いやられているように見える。 実際に統治活動の中心にあるのは、大部分の法案を準備し予算案を編成する中央官僚機構と、財界・産業界・各種圧力団体の要請と支援を受け、ときには外国政府の圧力を受けて官僚の活動に影響力を行使する政権政党である。 そして、統治活動の態様も、法律およびそれに基づく国民の権利自由の制約ではなく、補助金の交付や行政指導、人員の派遣など、法的コントロールに馴染みにくい形をとることが増えている。 このような憲法の機能的部分の活動を厳格な法のコントロールの下に置くことは、とりわけ行政活動の肥大した現代国家では難しい。 それは、彼ら自身が立法・行政活動の主体でもあり、そうである以上、法的措置をとる以前に、他の方法で所期の効果を達成することができるからである。 いずれにしろ最後は法的措置を取られると分かっている以上、相手方も長期的観点からなるべくコストがかからず、摩擦の少ない形で機能的部分の要求に対処しようとするであろう。 機能的部分に対する制約 もちろん、機能的部分に属する人々も全く無制約で活動するわけではない。 数年ごとに行われる国政選挙のため、有権者の意思を無視することは許されない。 従って、世論に影響を与えるマスメディアの批判も大きな効果を持つ。 また、機能的部分の権力の主要な源泉が、国会や内閣など憲法の尊厳的部分の活動をコントロールし得る点にある以上、国会や内閣の活動を規律する憲法典、各種の法令および慣習は遵守せざるを得ない。 もっとも、これらのルールは、そのすべてが裁判所によって強行されるわけではないため、彼ら自身によって承認されている限りにおいて、彼らの行動を縛るという性格は残る。 裁判所の違憲審査権が行使される場合でさえ、最終的な有権解釈権者たる最高裁判所によって解釈された限りにおける憲法が適用されるに過ぎない。 権力の拘束を使命とする憲法は、究極的には、権力者自身によって受け入れられている限りにおいて、権力を拘束することができる(この点については 1.3.3、1.4.2、1.4.3 を見よ)。 もちろんそうは言っても、憲法と現実の距離には許容限度があろう。 憲法を単なる神話として軽視することは、機能的部分の権力の基礎を掘り崩すことになる。 機能的部分の機能性もその神話によって支えられているからである。 ◆1.3 憲法の法源と解釈◇1.3.1 成文法源と不文法源法源という言葉も様々な意味で用いられるが、広義では、法の存在形式を指す。 実質的意味の憲法が国法体系においていかなる形をとって現れるかにより、各種の法源が存在することになる。 このうち、憲法典、条約、法律など成文化されたものを成文法源、慣習、判例などのように成文化されていないものを不文法源と呼ぶ。