戦闘

呪装は呪術シンボルをその肉体に刻んだときから、戦いからは決して逃れられない宿命を背負う。

戦わずして得られる答えはない、戦わない限り状況を変えることなどできない、戦うからこそ今がある。

人間と機械の存亡を賭けた戦いに呪装は強力なコマの一つとして、圧倒的存在感を持って盤上に立つ。

コアの力を利用した呪術と機械の力。互いが激しく錯綜し、ぶつかり合う。呪装は両方の力を一つの体に取り込んで、己の矛盾と葛藤しながらも戦い続ける。時に立ち止まり、時に振りかえっても見る。しかし最後には前進する。それがどれだけ小さな一歩でも。それが宿命であると、呪装は知っている。

戦闘はラウンド(1ラウンドを10秒程度とする)の単位により区切られる。

1ラウンドは、三つのフェイズからなる。ただし、戦闘開始時だけは、始めに戦闘開始フェイズがある。

- 準備フェイズ

- 行動フェイズ

- ラウンド終了フェイズ

戦闘開始フェイズは、戦闘の開始時にだけあるフェイズである。

「

高位魔力を得る」と「イニシアチブ決定」をする。

高位魔力を得る

各プレイヤーはコア基本値の数で成功度ロールをする。成功ダイスの数だけ高位魔力を得る。

イニシアチブ決定

どちらが優勢であるかを決定する。戦闘開始時にのみおこなう。

PC側と敵側の両方の条件を列挙し、成功度ロールをする。

結果の高い側がイニシアチブをとり、「旗」を持つ。

1.準備フェイズ

ラウンド開始にあたっての準備をするためのフェイズ。

- 準備フェイズの最初にプレイヤーは全員が「コア獲得」をする。

コア基本値の数で成功度ロールをする。成功ダイスの数だけコアを得る。

コアの表示には、おはじきを利用する。

2.行動フェイズ

行動を解決するフェイズ。

詳細は、「行動順番」を参照。

3.ラウンド終了フェイズ

このフェイズ時にまだコアが残っているばあい、コアは自動的にすべて消費され0になる。ただし、職業の「コアの持ち越し」で「自由」を持っているキャラクターはコアをすべて次のラウンドに持ち越すことができる。〈蓄積コア〉を持っているキャラクターはレベルで指定されている値まで次のラウンドに持ち越すことができる。

戦闘終了条件(一方の勢力が戦闘不能状態に陥る、敗北宣言など)を満たした時点で戦闘は終了する。

それ以外のばあいは次のラウンドが開始となる。

アクション

キャラクターの戦闘中の行動は、能動行動と反応行動とがある。これをアクションと呼ぶ。

能動行動は自分からする行動を意味し、回数制限がある。自分の行動順番に処理する。

反応行動は相手の能動行動に対応してする行動を意味する、相手の能動行動の直後に処理する。回数制限がない。

能動行動

能動行動は、メインアクション(メインと呼ぶ)、サブアクション(サブ)、に分類される。

キャラクターは、1ラウンドに以下のどれかを行うことができる。

- メインアクション1回とサブアクション1回(どちらを先にしてもよい)

- サブアクション2回

反応行動

反応行動はアクションとしてあつかわれないため、能動行動に対応する機会があるたびに行動してよい。

| アクション |

区分 |

タイミング |

| 近接攻撃 |

メイン |

能動行動 |

| 射出攻撃 |

メイン |

能動行動 |

| 大移動 |

メイン |

能動行動 |

| 小移動 |

サブ |

能動行動 |

| 呪術投射 |

個々に決められている |

個々に決められている |

| 俊敏防御 |

- |

反応行動 |

| 鋭覚防御 |

- |

反応行動 |

| 体力防御 |

- |

反応行動 |

| 一般 |

状況に応じて、マスターが判断する |

マスターが判断する

「武器を構える」、「ポーションを飲む」などは明らかに能動

警戒などのように状況によっては能動行動と反応行動とで使い分けることがある |

イニシアチブの決定

戦闘開始時のみ、イニシアチブを決めるため成功度ロールをする。成功ダイスの数を比較し、その数の多いグループがイニシアチブをとる。このシステムではイニシアチブを「旗」と呼ぶ。成功度が同じばあいは決まるまで互いに振りなおす。

マスターは、戦闘開始直前の状況を考慮して、振るダイスの数をグループごと(PC側と敵側)に決める。

基本は5個であり、そこから条件によって増減する。最大で7個、最低でも3個のダイスを振って判定する。条件を以下に列挙する。

ただし、不意打ちを仕掛け成功したばあいは、イニシアチブは不意打ちを仕掛けた側となる。

| ダイスが+1 |

ダイスが-1 |

グループに〈煽動〉を持つキャラクターがいるばあいダイスを1個たす。

互いのグループにいるばあいは、より高い〈煽動〉のレベルをもつキャラクターがいるグループだけが増える。 |

|

| 士気が高い |

士気が低い |

| 相手より数が多い |

相手より数が少ない |

| 明らかに戦力差が有利 |

明らかに戦力差が不利 |

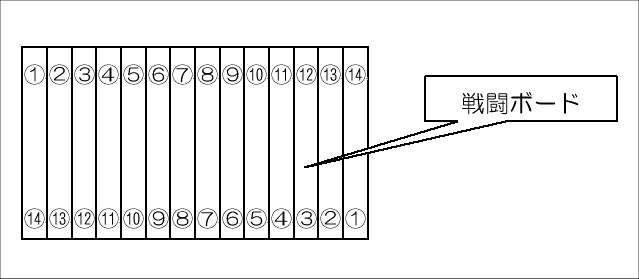

ボードへの配置

ボードは横長で14マスに区切られている。マスには①~⑭までの数字が、両端から2列書かれている。上段は左端から①~⑭、下段は右端から①~⑭。

ボードの両端をそれぞれのグループの「占有地域」とし、より敵の占有地域に近付く(踏み込んでいく)ことで自分たちの状況が有利であることを意味する。

左側を占有地域とするグループは上段の数字を使用し、右側を占有地域とするグループは下段の数字を使用する。数字が大きいほど、敵の占有地域に近付いていることを意味する。表記上、矢印の向いている先を敵の占有地域、根元方向が自分の占有地域とする。

マスターは、戦闘直前の状況を考慮してボード上にキャラクターのコマを配置する。これを初期配置と呼ぶ。

PCに戦略を組み立てるだけの時間的余裕があるばあいは、PCがコマを配置してよい。ただし、よほど切迫した状況でないかぎりは、中央よりも自分の占有地域よりに初期配置を限定する方が自然である。

間合いを互いに取り合っている状態という意味で、初期配置では多少の距離があったほうがよい。ただし、襲撃を受けたばあいや最初から取り囲まれているばあいなどはこのかぎりではない。

旗の取り合い

戦闘中、「旗」はグループ同士の取り合いとなる。旗を持つ条件は、戦闘開始時の「イニシアチブの決定」においてはダイスだが、それ以降は「敵の占有地域へ一番進んでいるキャラクター」が旗を持ち、そのグループがイニシアチブを持つこととなる。

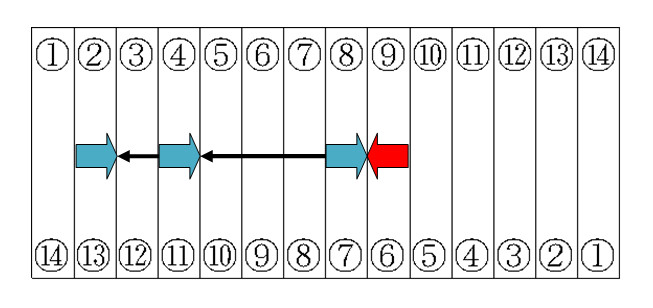

グループごとに敵の占有地域へ一番多く進んでいるキャラクターがいるマスの数字を比較する。左側を占有地域とするグループは上段の数字、右側を占有地域とするグループは下段の数字である。この数字の大きいグループが敵の占有地域へ進んでいることとなり、旗を得る。

互いの数字が同じ場合は、最前線の人数が多い側が旗を得る。最前線の人数も同じなら旗は移動しない。

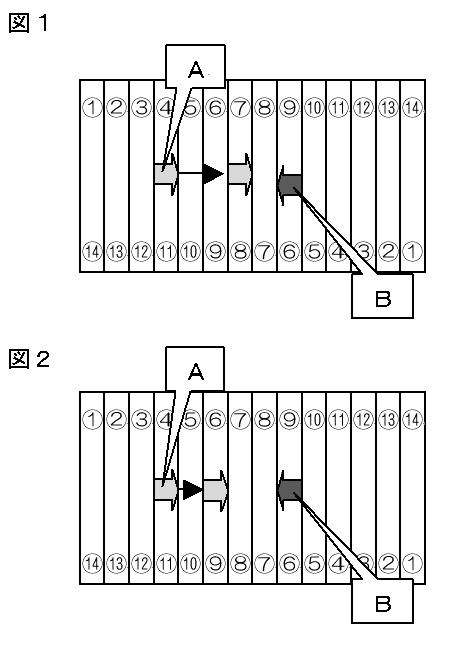

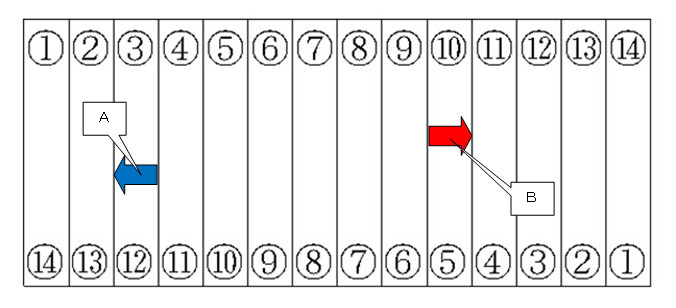

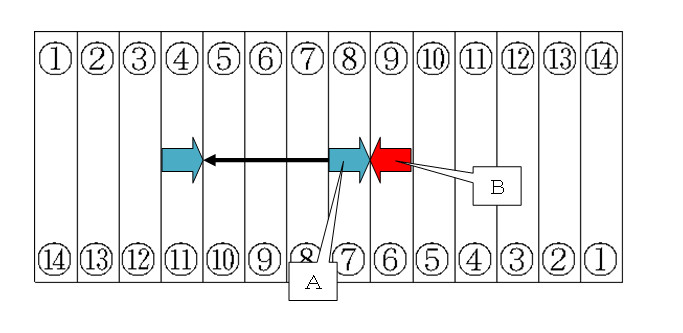

図1において、Bが当初「旗」を持っていた。

しかし、Aが前へ移動したことにより、Aの番号は⑦、Bの番号は⑥となった。

Aが「敵の占有地域へ一番進んでいる」キャラクターとなったため、Aが旗を持つこととなった。

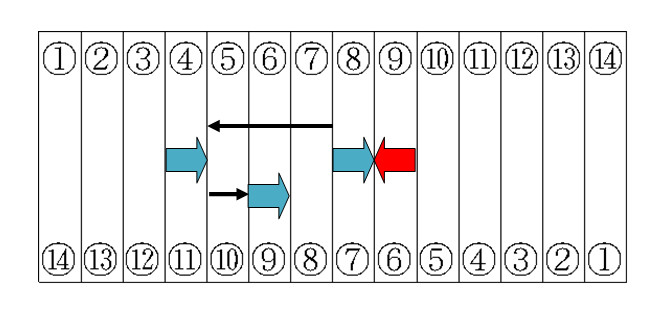

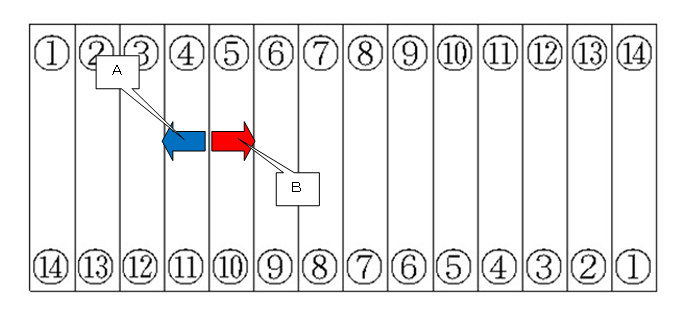

図2において、Bが「旗」を持っている。

Aが前へ移動し、Bと同じ数のマスになっているが旗は移動しない。

旗を持つキャラクターのコマよりも1マスでも多く前へ移動しなければならないのだ。

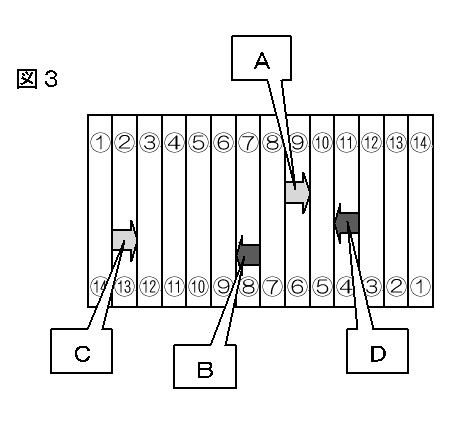

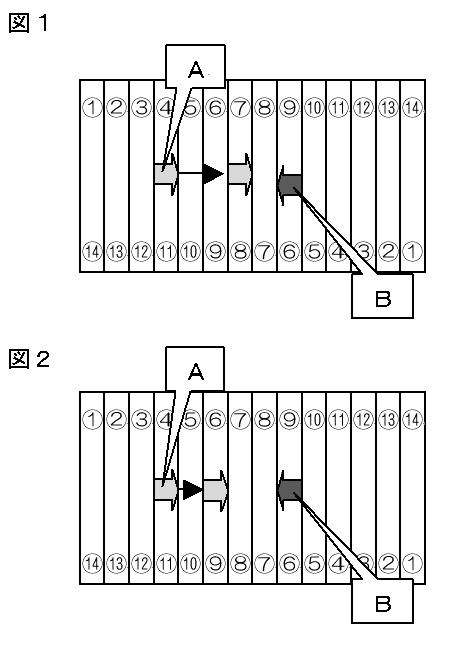

- 旗を持つことができるのは、自分の仲間(同じグループ)のコマとの間に敵のコマがないばあいにかぎる。

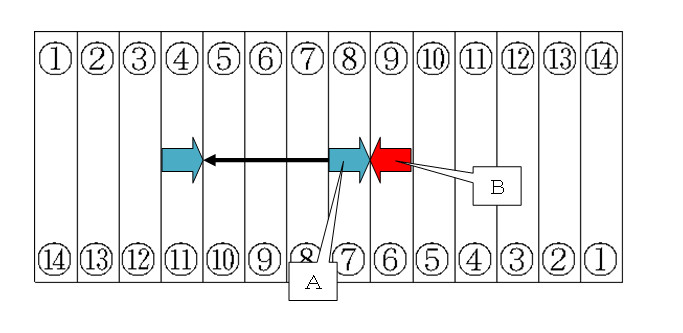

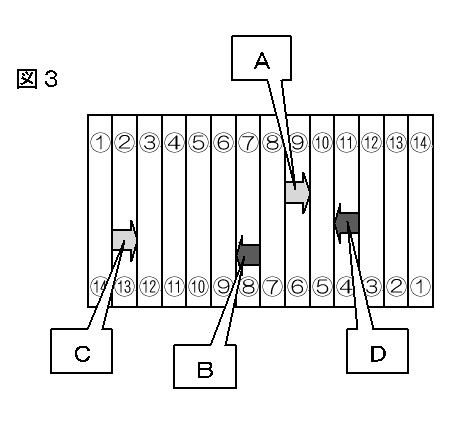

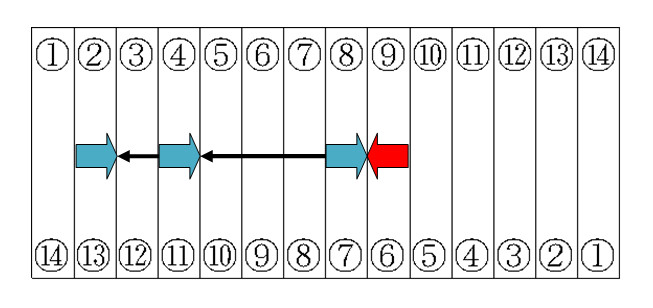

図3において、A⑨が一番敵の占有地域へ進んでいる。ただし、BがCとの間にいるため、旗を持つことはできない。

Bにとっても、Dとの間にAがいるので、Bは旗を持つことができない。

旗を持つ権利は次に、一番敵の占有地域へ進んでいるキャラクターとなる。

図3では、D④がC②よりも前にいるので、Dが旗を持つこととなる。

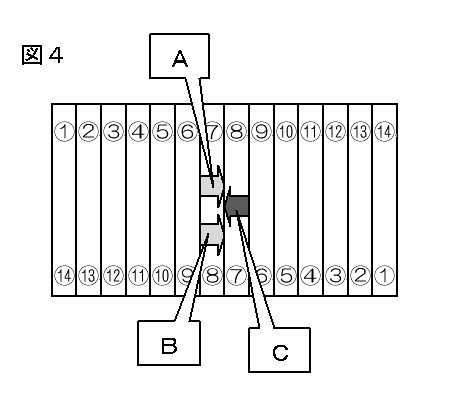

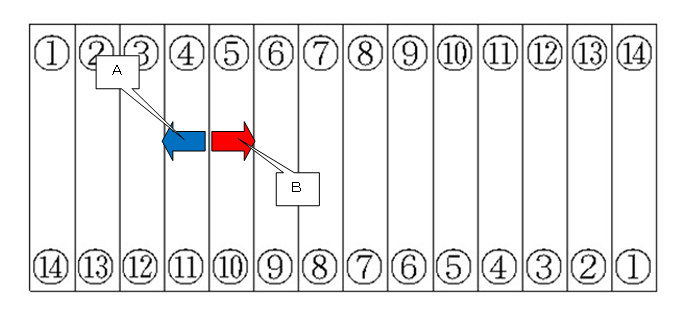

- 一番進んでいるキャラクターの数字が同じばあい、人数を比較して、多いほうが旗を持つ。

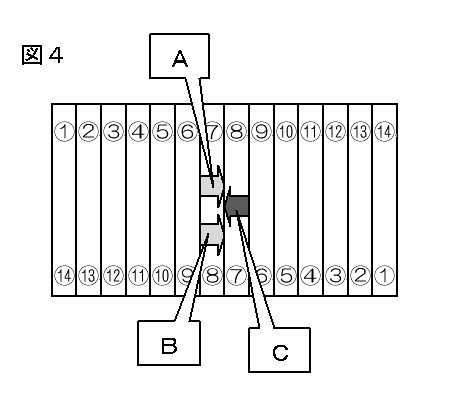

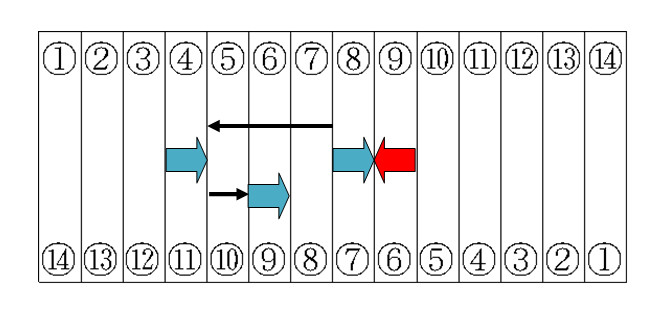

図4において、ABCの番号は同じ⑦だ。

番号は同じなのだが、左側を占有地域とするグループはAとBの二人。右側を占有地域とするグループはCだけだ。

人数の多い左のグループが旗を持つこととなる。

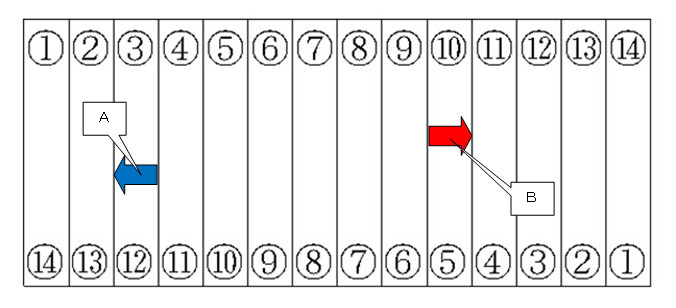

1対1における戦闘で、下図のような状況になったばあい、ボードの数字の有利なマスにいるキャラクターが使用している列の数字を両方が使用する。

Aの占有地域は右側、Bの占有地域は左側。

Aは下の数字(現在は⑬のマス)、Bは上の数字(現在は⑨のマス)を使用するのだが、1対1の戦闘で、かつ、お互いが背を向けた状態(敵の占有地域へ踏み込んでいる)になっている。そのため、より敵の占有地域へ踏み込んでいるAを優勢とし、下の数字を両方が使用する。

Aの数字は13、Bは6となる。

攻撃

攻撃には、近接武器を使用しての近接攻撃、射出武器を使用しての射出攻撃、〈呪術〉を使用しての呪術投射がある。これらすべてをまとめて、「攻撃」と呼ぶ。

・近接攻撃 近接武器を使用

・射出攻撃 射出武器を使用

・呪術投射 〈呪術〉を使用

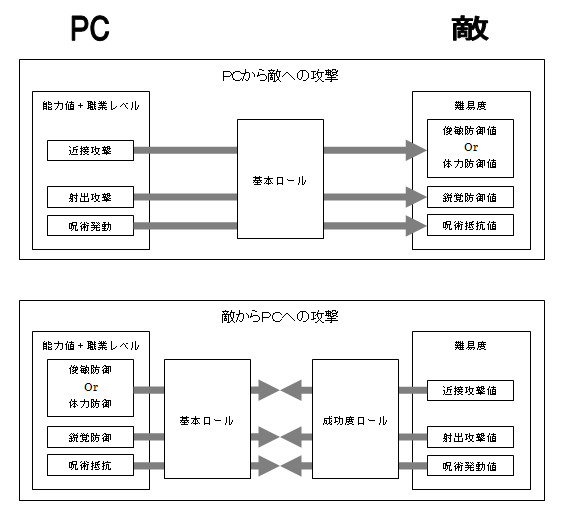

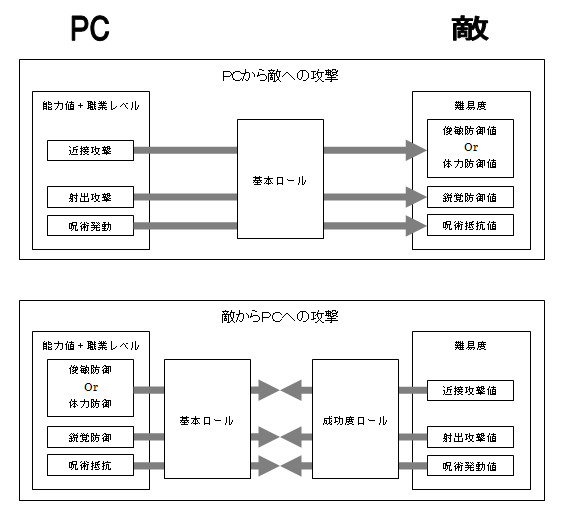

攻撃は、PCから敵へのばあいと、敵からPCへのばあいとでは判定方法が異なる。戦闘を簡略化し、マスターの負担を軽減するとともに、PCと敵とのゲーム中の立場の違い(PCは主人公であり、敵はその引き立て役である)を明確にし、よりドラマティック、かつプレイヤーの意思を反映できるようにするための処置である。

PCから敵へ攻撃するばあいは、攻撃の難易度ロールをする。以下のとおりとなる。

・近接攻撃(難易度は敵の俊敏防御値)

・射出攻撃(難易度は敵の鋭覚防御値)

・呪術投射(難易度は敵の呪術抵抗値)

敵からPCへ攻撃するばあいは、攻撃の成功度ロールをする。以下のとおりとなる。

・近接攻撃力(PCは俊敏防御、または体力防御をする)

・射出攻撃力(PCは鋭覚防御をする)

・呪術投射力(PCは呪術抵抗をする)

コアの使用

攻撃をするばあいにコアを任意で消費して、振るダイスの数を増やすことができる。

コアを1消費するたびに、+1dをする。上限は、判定に使用する能力値+職業レベルである。

例

体力の能力値3、体力の職業レベル2のキャラクターが近接攻撃(近接武器 重)をするばあい、判定で振ることのできるダイスは5個。 コアがあれば、最大で5まで消費してダイスを5個増やす(+5d)することが可能だ。

追加ダメージ

武器ごとに決められているダメージの他に、追加ダメージがある。攻撃の分割ロールにより、振り分けたダイスがダメージの成功度ロールに追加される。ただし、武器がもつ本来のダメージ(近接武器 中であれば4)の2倍を上限とする。

例

能力値と職業レベルの合計は6個。基本ロールに4個、分割ロールに2個振り分けることにした。

ダメージロールは、武器本来のダメージ(近接武器 重・大)は6d。

それに、分割ロールで割り振った2d(ダイス2個)をたすと、6+2=8。

ダメージロールは8dの成功度ロールとなる。

近接攻撃

メインアクションである。近接距離における、武器や体(拳や蹴り)を使っての攻撃を近接攻撃と呼ぶ。

近接攻撃をするには相手と近接状態でなければならない。離れた位置にいる相手にたいして、近接戦闘をすることはできない。

PCがマスターの操るキャラクター(敵)に近接攻撃をするばあい、敵の俊敏防御値を難易度にして難易度ロールをする。

近接武器 重と近接武器 中は体力+体力の職業レベルの数だけダイスを振る。近接武器 軽は体力用と俊敏用とがあり、体力用は体力+職業レベル、俊敏用は俊敏+職業レベルの数だけダイスを振る。成功することで武器ごとに決められているダメージで成功度ロールをして、成功ダイスの数だけ敵にダメージをあたえることができる。

敵がPCに近接攻撃をするばあい、攻撃力の数で成功度ロールをする。成功ダイスの数が、攻撃されたPCにとっての俊敏防御の難易度となる。

| 武器名 |

サイズ |

手 |

ダメージ |

能力値 |

| 近接武器(軽) |

小 |

片手 |

2d |

俊敏 |

| 近接武器(軽) |

中 |

片手 |

3d |

俊敏 |

| 近接武器(重) |

中 |

両手 |

5d |

体力 |

| 近接武器(重) |

大 |

両手 |

6d |

体力 |

- 近接武器(軽)は片手で使用する。俊敏+職業レベルで判定。

- 近接武器(重)は両手で使用する。体力+職業レベルで判定。

射出攻撃

メインアクションである。片手で使用するものと、両手を使用するものとがある。射出武器を使っての攻撃を射出攻撃と呼ぶ。

射出武器は、射程以内であれば攻撃することができる。射程は、射出武器 短で2マス、中で5マス、長で10マスである。

射出武器 短のダメージは、武器ごとによるものとする。近接攻撃をするばあいと同じダメージをあたえる。

PCがマスターの操るキャラクター(敵)に射出攻撃をするばあい、敵の鋭覚防御値を難易度にして難易度ロールをする。

鋭覚+職業レベルの数だけダイスを振る。成功することで武器ごとに決められているダメージで成功度ロールをして、成功ダイスの数だけ敵にダメージをあたえることができる。

敵がPCに射出攻撃をするばあい、攻撃力の数で成功度ロールをする。成功ダイスが、攻撃されたPCにとっての鋭覚防御の難易度となる。

| 武器名 |

ダメージ |

射程 |

| 射出武器(短) |

- |

2 |

| 射出武器(中) |

4d |

5 |

| 射出武器(長) |

5d |

10 |

飛行、移動、遮蔽物、目標の大きさ、といった様々な条件に射出攻撃は影響を受ける。マスターはその都度適当な難易度を設定して、プレイヤーへ伝える。

PCが敵に射出攻撃するばあいであれば、防御値の計算に修正をあたえる。-1につき、-1dをする。+1につき、+1dをする。

| 目標が人間よりも小さい |

-1~-3 |

| 目標が人間よりも大きい |

+1~+3 |

| 移動している |

-1~-3 |

| 飛行している |

-2 |

| 隠れている |

-1~-3 |

射手と目標との中間に障害物(壁や物、戦闘をしている人)などがあるばあい、目標に射撃を命中させることは困難となる。このばあいは敵味方関係ない。壁や物については、適宜マスターが判断する。

障害物がある1マスにつき、PCは射出攻撃、敵は射出攻撃力に-1dをする。1マスの中にたくさんの障害物があってもこれは変わらない。

例

下記の図において、AがBに射出攻撃をするばあい、障害物による影響を受ける。

AとBの間には6人いて、4マスを占めている。遮蔽物による影響は人数ではなく、コマが占めている(コマがいる)マスの数が減るダイスの数となる。このばあいは、4マス占められているので、射出攻撃に-4dをする。

呪術投射

メインアクションである。呪術による発動を呪術投射と呼ぶ。

呪術投射をするばあい、まず、目標を選択する。

目標の選択は職業による制約を受ける。「単体」と「範囲」、そして射程は「中距離」「遠距離」「近接距離」である。

- 「単体」は、目標を一人選ぶ。

- 「範囲」は、マスを1マス選択し、そのマスにいるキャラクターすべてを目標とする。難易度に+2をする。

- 「中距離」のばあい、コア基本値以内を射程範囲にできる。

- 「遠距離」のばあい、コア基本値+鋭覚以内を射程範囲にできる。

- 職業による目標範囲を設定されていないキャラクターは、「単体」で「近接距離」となる。「近接距離」は、隣接するマス、もしくは同じマスの中にいることを意味する。

PCが敵に呪術投射をするばあい、敵の呪術抵抗値を難易度にして基本ロールをする。呪術投射は、知恵+職業レベルの数だけダイスを振って判定する。成功することで、目標に照準を合わせ、攻撃の手順が整った状態であることを意味する。そのため、

呪術攻撃自体はダメージやなんかの効果を相手にあたえるといったことはできない。効果は分割ロールの結果によるものとする。

範囲で呪術投射をするばあいは、敵が複数存在するばあいがある。

呪術投射による知恵+職業レベルによる難易度ロールをして、成功ダイスを敵の呪術抵抗値とひとりずつ比較して、成否を個々に判定する。

例

範囲で呪術投射をして難易度ロールをした結果、成功ダイスが3個だった。

範囲の中にいた敵の呪術抵抗値は2と3と4だった。一人ずつ比較していく。成功ダイスが3個だったので、呪術抵抗値3以下は効果を受ける。呪術抵抗値4は効果を受けない。

防御

敵(マスターが操るキャラクター)からの近接攻撃、または射出攻撃にたいしての、PCがとる反応行動である。

防御には、鋭覚防御、俊敏防御、体力防御がある。

近接攻撃にたいしては、俊敏防御、もしくは体力防御を使う。

射出攻撃にたいしては、鋭覚防御を使う。

俊敏防御

近接攻撃にたいしての防御。俊敏+職業レベルで判定する。盾があるばあい、小は+1d、大は+2dとなる。

難易度は敵からの近接攻撃(攻撃値)の成功ダイスである。鎧が身に着けていれば装甲の数だけ難易度を減らす。

成功したばあい、ダメージは0になる。

体力防御

近接攻撃にたいしての防御。体力+職業レベルによる成功度ロールをする。結果の数だけノックバックを減らす。ダメージを減らすことはできない。

鋭覚防御

射出攻撃にたいしての防御。鋭覚+職業レベルで判定する。盾があるばあい、小は+1d、大は+2dとなる。

難易度は敵からの射出攻撃(攻撃値)の成功ダイスである。鎧が身に着けていれば装甲の数だけ難易度を減らす。

成功したばあい、ダメージは0になる。

防御

1ラウンドの間に複数回の防御(俊敏防御、体力防御、

呪術防御)をするばあい、2回目以降は一回につき-1dをする。

例

あなたは、5匹のゴブリンから1回ずつ近接武器により攻撃された。

あなたの俊敏防御は8個ダイスを振ることができる。

1回目は8dで判定できるが、2回目は7d、3回目は6dという具合に-1dずつする。5回目の俊敏防御をするときには、8-4=4により、4dとなる。

例

あなたは、ゴブリン1匹から1回近接攻撃された。俊敏防御で防御した。さらに、離れた位置にいるゴブリン1匹から射出攻撃された。今度は鋭覚防御で防御した。2回目以降の防御となるので、-1dをした。さらに、戦闘魔術師から呪術投射された。今度は呪術防御をする。3回目の防御なので、-2dをした。

一般

近接攻撃、射出攻撃、防御、移動、以外のすべての能動行動、もしくは反応行動としてあつかう。

プレイヤーはマスターにどのような行動をするのかを宣言し、マスターは適切な判定方法(難易度ロール、もしくは作業ロール)と能動行動であるか、反応行動であるかを決定する。能動行動のばあいは、メイン、フル、サブのいずれかに分類する。

一般行動は状況に応じて難易度が変化するため、マスターの判断が基準そのものとなる。

また、「武器を構える」、「声を掛ける」、「武器を捨てる」、等の容易な行動については判定を省略し、自動的に成功したものとしてあつかう。

戦闘中は武器を使う行動や呪文を打つなどが中心となるが、それ以外にも様々な行動をすることができる。

「敵を説得する」、「隠れている敵(射手など)を探す」、「自軍に命令を与える」、「敵と敵の間をすり抜ける」、「高いところから飛び降りて攻撃・着地」、「不安定な場所でバランスをとりながら戦う」、「砂を握り込んでおいて相手にぶつける」など、状況やプレイヤーのアイディア次第で無数の可能性がある。

マスターはその都度、判定の有無を決定し、必要であれば判定をさせて適切な効果を設定する。プレイヤーはより効率的で、自分にとって都合の良い解釈で行動を提示するはずだが、マスターは冷静、かつ慎重に難易度や効果を設定しなければならない。

戦闘における移動

戦闘中は敵味方の立ち位置を縦列のみで区切られているボードを使用して、立ち位置と互いの距離のみを表現する。

同じマスにいるばあいでも、横の概念は無視し、あくまでも同じマスの中にいるものとしてしかあつかわない。

同じマス、もしくは隣接するマスにいるキャラクター同士を「近接状態」とみなす。

移動は、大移動と小移動に分類される。

大移動はメインアクションであり、先攻でだけできる。後攻では大移動できない。ただし、戦闘開始直後のラウンドだけは、後攻で大移動してもよい。

小移動はサブアクションであり、先攻、後攻のどちらでもできる。また、サブアクションを2回使って、移動してもよい。その場合の移動力は移動力-2となる。

大移動はキャラクターの移動力まで移動できる。

小移動は2マスまで移動できる。

移動の途中に敵がいるばあい、そのマスの直前のマスで強制的に移動が終わる。

移動力には、「早い」「普通」「遅い」の三種類がある。一般人やPCは「普通」である。老人や女子供などは「遅い」に分類される。

移動力は、早いが6、普通が5、遅いが4である。

自分の占有地域側へであれば、ボードの外へ移動することができる。これを離脱と呼ぶ。

離脱したキャラクターは一端戦闘から除外される。再び戦闘に参加するためには、自分の占有地域側からあらためて移動してくることになる。ただし、一度離脱したばあい、最低でも1ラウンドは除外されたまま過ごさなければならない。ボードに戻るのは離脱したラウンドから2ラウンド目以降となる。離脱したキャラクターは、「戦闘以外の状況」としてあつかわれる。

敵に自分の存在を知られていないばあい、敵に気づかれることなく、敵のいるマスを通り過ぎて先のマスへ進むことができる。

メインアクションとしてあつかう。鋭覚+職業レベルで基本ロールをする。難易度は敵の警戒値。近接状態にある敵と移動する途中のマスにいる敵すべての中で最も高い警戒値を使用する。それ以外の敵一体につき警戒値に+1をする。

判定に成功したばあい、敵に気づかれることなく2マスまで移動することができる。

失敗したばあい、敵のいるマスの直前のマスで強制的に移動が終わる。近接状態の敵がいるばあい移動できない。

敵の一瞬の隙を狙って脇を擦り抜けていくことで、敵のいるマスを通り過ぎて先のマスへ進むことができる。

メインアクションとしてあつかう。俊敏+職業レベルで基本ロールをする。難易度は敵の警戒値。近接状態にある敵と移動する途中のマスにいる敵すべての中で最も高い警戒値を使用する。それ以外の敵一体につき警戒値に+1をする。

判定に成功したばあい、敵に気づかれることなく2マスまで移動することができる。

失敗したばあい、敵のいるマスの直前のマスで強制的に移動が終わる。近接状態の敵がいるばあい移動できない。

例

下図のように、Aが体術で移動をするばあい、2マスまで移動することができる。近接状態にいるのは、B、C、D。2マス移動するのであれば、移動の途中にEがいる。B~Eの中で最も高い警戒値を適用する。Bの警戒値は3。C~Eは警戒値2。Bの警戒値3を適用する。さらに、C~Eは3人いるので、警戒値に+3をする。

Aは俊敏+職業レベルで基本ロールをする。難易度は警戒値6。

判定に成功したばあい、Aは矢印の先へ移動する。失敗したばあいは、近接状態(B、C、D)がいるため移動できない。もし、B、C、Dがいないばあいは、Eのいる直前のマス⑨まで移動できる。

ダメージと回復

ダメージには「痛み」と「衝撃」が生じる。力任せに振り込まれた強烈なハンマーの一撃を横腹に受けたりすれば、激痛が全身を駆け巡り、たとえ屈強な戦士であっても苦痛に顔が歪む。脂汗が大量に吹き出し、場合によってはその場に倒れこんでもだえ苦しむことになることもあるだろう。

痛みを感じない連中もいる、機械生命体だ。たとえどんなに致命的な攻撃を受けたところで顔の筋肉がピクリと動くことすらない。痛みという感覚自体がなく、もしくは感覚を失って、何ら行動に支障が出ることはないのだ。

ダメージの流れ

- 発生

- 装甲

- ノックバック

- 〈後退防御〉もしくは「耐える」のどちらかを選択

- 〈後退防御〉をしないばあい、生命力からダメージを減少

1.ダメージの発生

近接攻撃や射出攻撃、ダメージを発生させる呪術などに成功したばあい、武器ごとに決められているダメージの数だけ成功度ロールをする。成功ダイスの数だけダメージが発生する。それに対して、防御などによりダメージを軽減する。

2.特殊装甲

キャラクターに特殊装甲があれば、ダメージからその値分だけ減らす(鎧は、防御の基本ロールの難易度を下げる効果であり、ダメージを直接減少させるものではないことに注意)。

手順3に進む前に、ダメージを現在の残り生命力と比較し、生命力以上のダメージであるばあい、そのキャラクターは死亡となる。

3.ノックバック

ノックバックは、ダメージによる激痛と衝撃によってキャラクターが現在いる位置から後退することを表している。受けたダメージの数-機械レベルだけ、後方のマスへ移動する。機械レベルによるノックバックの減少の効果は、機械化によって肉体が機械のパーツに造り替わっていることを表している。つまり痛みを感じない

機械人間へ近付いているということだ。

ノックバックにより離脱(自分の占有地域側のボードの端から外へ移動する)となるばあいもある。ただし、敵の領域の端からボードの外へ出ることはなく、端のマスより移動することはできない。

モンスターは、人間と比較して鈍感、かつ痛みへの耐性を持っている。そのためノックバックは、受けたダメージから機械レベル+1を減少した値となる。

リューマは、痛みを感じないが、衝撃によってノックバックの効果を受ける。受けたダメージから機械レベル+2を減少した値となる。

例

下図は、AコマがBコマから4点のダメージを受けたばあいである。

バックアタック

敵の占有地域側のマスから、自分の占有地域のマスにいる敵に対して攻撃することをバックアタックという。バックアタックをしたばあい、ノックバックは発生しない。通常発生するはずであったノックバックはすべて追加のダメージとなる。1マスの後退につき、1ダメージとなる。これは、装甲で軽減できない。

例

下図のようなばあい、AとBは互いにバックアタックが可能な状態である。

〈後退防御〉については、呪術の【

呪術戦技】/〈後退防御〉を合わせて参照すること。

〈後退防御〉をⅡレベルで習得しているばあい、2マスまで後退して、ダメージを2点まで軽減することができる。1マスだけ後退して、ダメージ1点だけ軽減することにしてもよい。ただし、バックアタックに対して〈後退防御〉を使うことはできない。

例

下図のように、⑧のマスでダメージを4点受けて、④のマスまでノックバックによる後退。さらに、〈後退防御〉により2マス後退したばあい、②のマスまで移動することとなる。

耐えることを選択したばあい、任意でコアを消費し、その数だけダメージを受ける前にいたマスへ移動することができる。ただし、ダメージを受ける前にいたマスを超えて移動することはできない。

処理上、ノックバックにより後退し、その後に「耐える」により前進しているが、実際には移動しておらず、ノックバックのダメージに耐えることにより後退を食い止めている状態である。

例

下図のように、⑧から④へノックバックによる移動をして、その後、「耐える」により⑥へ移動する。処理の上では、今述べた通りの順番だが、実際の行動は⑧から⑥への移動である。

ダメージの回復

〈応急手当〉の判定に成功することで、戦闘により行動不能(耐久力0の状態)になっているキャラクターの耐久力を1に回復させる。難易度は2。生命力が回復したばあい、その縦列の消されている装甲も元に戻すことができる。

自然治癒は、「回復日数」の周期により、それが経過するたび1回復する。回復日数の値は、下記の通りである。

回復日数=10-〈鍛錬〉-体力

近接状態

戦闘において、近接武器により戦うことのできる距離まで相手と間合いを詰めている状態を近接状態と呼ぶ。

戦闘マップ上においては、自分のいるマスの前後、もしくは同じマスの中にいる敵を指す。

一人に対しての近接状態となる人数に制限はない。これは、このシステムが10名前後による人数の戦闘を想定しているためであり、より大きな戦闘を表現するばあいには、複数枚の戦闘マップを使用して、それぞれ別のグループとして管理する。

コメント

最終更新:2009年12月07日 14:07