累積: - ___ 昨日: - ___今日: -

術伝流一本鍼no.7 (術伝流・先急の一本鍼・運動器編(7))

肩の動作鍼、まずは陽経側

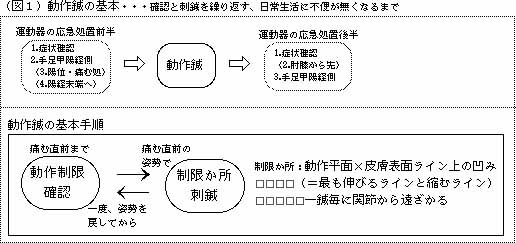

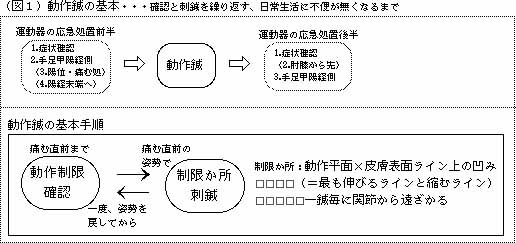

(1)動作鍼の基本(図1)

図1

動作鍼のおさらいです。動作鍼は、関節可動域制限に効果が

ある刺法で、基本刺鍼や手足甲への引き鍼などで準備した後に

行い、動作鍼をした後には手足の甲に引き鍼して後始末します。

動作鍼の手順は、先ず制限のある動作を痛む手前までしても

らい、その動作で最も筋肉が伸びるラインと縮むライン(動作

の軌跡が描く面と皮膚表面とが交差するライン)上に出ている

ツボを探します。

比較すると、伸びる側の一番凹む所に出ていることが多いで

す。

そのツボに、その姿勢のまま刺鍼します。

刺鍼後いったん姿勢を戻してから、制限のあった動作を再度

してもらうと、関節可動域が少し広がるので、広がった姿勢か

ら、また、同じライン上で先程よりも少し関節から遠ざかった

所に出ているツボに刺鍼します。

すると、また少し余分に動くようになるので、再度ツボを探

し、出ていたツボに刺鍼して可動域を改善します。

そういう手順を日常生活に不便がない程度に動くようになる

まで繰り返します。

(2)肩まわりの痛みの動作鍼

肩まわりの可動域制限は、腕を上げる動作と腕を捻る動作の

大きく二通りに分けられます。

実際には、それらを組み合わせた動きになりますが、先ず、頭

で理解しやすいように、単純な動きで説明します。

座位で、準備と後始末の間にします。

1. 準備:手の甲への引き鍼

準備として、動作制限がある側の手の甲や八邪などを調べ、手

甲で、一番悪そうなツボに引き鍼します(写真1)。

写真1

特定の動作制限だけある場合には、特定の所に出る傾向もあり

ます。

例えば、側方挙上制限では手少陽が一番縮むせいか、4〜5間

よりも3〜4間にツボが出ている可能性が高いです。

しかし、多くの場合には、色々な動作制限が組み合わさってい

ることが多いので、手甲を調べて、出ている中で一番悪そうなツ

ボに引き鍼すると良いと思います。

2. 挙上制限

腕を上げる動作は、前方、側方、後方に分類できます。

そして、動作をするともっとも縮むラインと伸びるラインを比

較すると、伸びようとしているラインに多くツボが出ます。

また、少ししか上がらないうちは上腕から手首にかけての方向

にツボが出ますが、腕が床に平行に近づくころから反対方向の肩

の胴体側、首、背中、胸にツボが出ます。

これは、ある程度以上に腕を挙げようとすると、腕の筋肉だけ

でなく、胴体側の筋肉も使うためです。

症状が出てから間もないうちは腕の陽経側だけで対処可能です

が、古くなると陰経側にもツボが出て陰経側に刺鍼しないと効果

が上がらないことが多いです。

しかし、陰経側の刺鍼は少し難しくなるので次回にまわし、今

回は、陽経側のみで対処する方法を解説します。

1)側方挙上制限

腕の側方挙上制限では、最も縮むラインは少陽で、最も伸びる

ラインは厥陰ですが、上に書いたように今回は陽経側のみで対処

します。

先ず、痛む直前まで腕を横に上げてもらい(写真2)、その姿

勢で、肩峰(肩関節の一番尖端)から手首に向かって、手の少陽

に沿ってツボを探します(写真3)。

写真2

写真3

そのままの姿勢で見つけたツボに刺鍼します(写真4)。

写真4

いったん腕を下げてから再度側方挙上してもらい(写真5)、

少し手首の方にズレたツボ(写真6)に刺鍼して、また少し上が

り・・・というのを日常生活に不便がない程度まで、繰り返しま

す。

写真5

写真6

床に平行に近く上がるようになると、ツボが肩峰から首に向か

う少陽ラインに出ます。

上がるにしたがって首に近い所にツボが出ます。

2)前方挙上制限

前方挙上制限腕は、最も縮むラインは陽明で、最も伸びるライ

ンは太陽です。

この時に手甲のツボは、4〜5間と1〜2間に出やすくなります。

伸びるラインの方が制限になっている場合が多いので、先ず、

肩峰から手の太陽ラインの動作鍼をします。

腕が余り上がらないうちは、腕の肩の近い方にツボが出ます

(写真7)が、そこに刺鍼して(写真8)少し上がるようになる

と、肘に近い方にツボが出ます(写真9)。

写真7

写真8

写真9

そして、床に平行に上がった位から肩峰から背中側の肩甲骨ま

わりに出ます(写真10)。

写真10

そこに刺鍼すると、また少し上がるようになります(写真11)。

写真11

肩甲骨の周囲で、そこが縮んでいるために腕が上がりにくい所

を見付け、順番に刺鍼していくと、一鍼するたびに、だんだん腕

が上がるようになっていきます(写真12〜16)。

写真12

写真13

写真14

写真15

写真16

その結果、日常生活に支障がない程度になれば終わりますが、

制限が残ったときには、手の陽明ラインの動作鍼をすると改善す

ることが多いです。

3)後方挙上制限

後方挙上制限は、最も縮むラインは太陽で、最も伸びるライン

は陽明です。

手順が陽明が先で太陽が後になることと、ある程度以上上がる

と胸側にツボが出ること、その二つ以外は前方挙上制限と同じで

す。

やはり、ラクに上げられる所まで上げてツボを探し(写真17)、

その姿勢のまま刺鍼していくと(写真18)、一鍼するたびにだん

だん上がるようになっていきます(写真19)。

写真17

写真18

写真19

4)斜めの挙上制限

前方や後方の挙上制限の方向が少し斜めだと、側方挙上制限が

混じるため陰経側にもツボが出ます。

斜めの程度、つまり、制限された挙上角度によっては、厥陰経

だけでなく太陰経や少陰経にも出ます。

陰経の動作鍼については、次回解説します。

3. 捻転制限

次は、腕を捻る動作の制限への動作鍼です。

先ずは小指を手のひら側に捻る動作制限です。

この場合に、伸びる側は、腕を垂らした状態で肩峰から胸に向

かって、腕に直角なライン(写真20)です。

写真20

縮む側は、肩峰から背中に向かって腕に直角なラインです。

腕を捻る時には、腕を少し上げている場合が多いので、腕に直

角なラインは床に平行にはならないで、肩峰から遠ざかるにつれ

て床に少し近づきます。

腕が上がる角度が大きければ徐々に床に垂直なラインに近づき

ます。

捻転を痛む直前まですれば、ツボが出ているラインが溝状に凹

んで見えることが多く、目安になります。

伸びる側の肩峰から胸に向かうラインを肩峰に近い側から順番

に動作鍼していきます。

ラクに捻転できる範囲で限度まで捻転してもらい、ツボを探し

て(写真21)その姿勢のまま刺鍼します(写真22)。

写真21

写真22

少し余計に捻れるようになった姿勢で、またツボを探し(写真

23)、その姿勢のまま刺鍼します(写真24)。

写真23

写真24

そうすると、だんだん可動範囲が広くなっていきます(写真25)。

写真25

小指を手甲側に捻る動作の制限の場合には、伸びる側と縮む側が

逆になるだけです。

つまり、伸びる側の肩峰から背中に向かうラインを肩峰に近い

側から順番に動作鍼していきます。

4. 組み合わせ

挙上制限と捻転制限の組み合わせでは、その動作をした時に最

も伸びようとするラインと縮もうとするラインを予測して、よく

見てみれば、ほとんどの場合に溝状に凹んでいるラインが目に入

ります。

そのラインを肩峰から辿って、特に凹んでいる所を押してみれ

ばツボが出ています。

そこにその姿勢で鍼をし、いったん元の姿勢に戻してから再度

調べて、ツボが出ていたら刺鍼を繰り返せばよいだけです。

捻転の場合や、腕が平行よりも高く上がった場合には、胴体側

に凹んだラインが出ます。

こういう凹んだラインというのは、写真だと上手く写らないの

で、理解していただくのが難しいです。が、臨床の場では、痛む

直前の姿勢で、その時に筋肉が一番伸びようとしている辺りを見

れば、皮膚が凹んだ線が見付けられる場合が多く、探すのが難し

いということは、あまり、ありません。

よく探してみてください。

5. 後始末

一通り動作鍼の刺鍼を終えたら、後始末として手甲に引き鍼し

ます。初めと同じ指間になった場合には、八邪を使います。

(3)おわりに

この陽経の動作鍼に次回の陰経側を組み合わせれば、肩まわり

のほとんどすべての動作制限に対処できます。

よく練習してしっかり身に付けてくだい。

術伝HP内検索:上の@wikiメニューの「wiki内検索」

お知らせとお願い

術伝流鍼灸操体講座で患者さん役を募集

術伝流鍼灸操体講座は、実践面を重視しています。実際に症状が出て

いる方の治療を見たほうが勉強になります。そこで、講座で患者さん役

をしてくださる方を募集しています。

よろしくお願いします。

感想など

また、「術伝」掲示板でも、旧掲示板「養生の杜」と同じように、

養生についての雑談や症例相談などもしていきたいと思っています。

よろしくお願いします。

間違いなど

間違いなど見つけた方は、

術伝事務局あてにメールをください。

よろしくお願いします。

「術伝」症例相談用メーリングリストの参加者募集

よろしくお願いします。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

最終更新:2015年06月09日 10:52