10月03日(日) ー近況ー

5月6月7月と怒濤のように大学カリキュラムが過ぎて行った。その間に定例の小麦粉変容プロジェクトでは、石窯をつくり最高のピザを焼いたり、前期の中間審査展を乗り越え、夏休みに突入したと思ったら、今度は私自身のアーティストモードで、7月末からの北海道から熊野、ナッシュビル、NY,インディアナ、上海と、転がる石のように猛暑を乗り切り、気がついたら後期が始まっていた。という状態です。(53歳を学生諸君に祝っていただきました!)

ボチボチと、私の夏の紹介もして行きましょう。しかし、こういったブログのようなものは、余裕が無いとできないわけでして・・・。ここのところのいつも100パーセントで生きていると、風呂に浸かってビールを飲む程度の余裕しかないわけです。まあ、基本的に健康ですなあ。

05月06日(木) ー食べ物の話しー

連休はとても気持ちのよい天気でしたね!皆さんは、どうしていましたか?

私は個人の仕事三昧でしたが、気晴らしに何回かそばをうちました。あと、息子とwave boardを近所の公園にやりに行ったのが愉快でした。坂道が楽しい!

新人メンバーは、これから何が起きるのかとドキドキだと思います。もちろん制作は個人の表現に直接結びつく事であり、当然ながら第一条件であります。

sato研は、大事なコミュニケーションの手段として、食べる事や、モノを作る事、そしてそれらにまつわるでき事や経験を一緒につくること、を重視しています。I am serious です。

私としては、食べるのも好きだし、作るのも好きだから、これらがモチベーションですが、食はアーティストとして最も重要な要素の一つだととらえているのです。これまでの体験から、アトリエの共有、アーティストインレジデンス、などでの他者との関わりの時間に食は有効です。また全世界、全人類共通の話題として食べ物や文化があると考えていて、食べ物が共感できれば、たいがいがうまく行くけれども、そこを共有できないと、深い溝がうまれることもあります。

当然ながら、民族の趣向の違いがあり、宗教上の違いもあります。そんな事も学びながら、普段の研究室の集まり関連では食を充実させたいなと。もちろん、贅沢はできません。

しかし、ちょっとした工夫で、安く、おいしく、健康でみんなが楽しめる食事ができると思ってます。オーガニックじゃなきゃだめ、とかは言いません。健康を害しないように、できるだけインスタント食品には頼りたくないな、ということはあります。

今年の佐藤研は、人数が多いので、定例ミーティングの折には、いつもの合宿のような、食事当番制度を導入して作るのも面白いかと思っています。小麦粉変容研究会では、大マジに釜をつくります。今年はそれで、パンとピザを焼きましょう。くれぐれも楽しむことが大切ですので、義務とかでやるのは無しです。

普段自炊をしない桐生くんですら、お花見会では、鶏肉料理を作ってくれたことに、私は喜びを見いだしています。

時間節約の為の、フードプロセッサーや、炊飯器、圧力鍋などの機材は私が準備しますので、まあ、ぼちぼち楽しく始めましょうや。

04月30日(金) ー類は友をよぶー

研究室2010が始動した。今年は20人を超える大人数になったために、これまでのような小回りがしにくいかもしれない。しかし、欲張りな私としてはこの人数でこれまでのように密な関係を築きたいと願っている。私はこの研究室に所属してくれている学生はいつも何となく共通項があると思っている。というか、家族が似るのと同じように似てくるのかもしれないのだが。私は遊びが好きである。遊びとは、生命を持続するための不可欠な行為以外の事だ。そのことは振り子の動きを生き方の信条にしていることによる。左右に深く振れることにより、強い運動力を持続させたいと考えているのだ。例えば、より深く遊んだ分の勢いで逆方向の力学を働かせる助けにしたいということ。「皆さん今年もよく遊びよく学びましょう!」という小学生に言うような事も私は言う。皆さん自分のペースを考える事を支持するが、佐藤研を最大限に楽しんで欲しいと思っている。よろしく!

04月14日(水) ー入試についての私見ー

先端芸術表現科の入試について考えてみる。美術大学の入試は実技としてデッサンや素描といった基本的な描画試験が、まず行われる。1次試験である。

そういった試験の内容といえば、まず石膏デッサンが思い浮かぶ。東京芸術大学では、依然としてそれを行っている科もある。一方で、その石膏デッサンに関しては、西洋の古典彫刻のコピーをありがたく拝みながら描くスタイルに対して、日本やアジア独特の、近代化に伴う西洋崇拝主義の悪しきスタイルであるとの批判も多い。西欧諸国の美大入試は、そんな実技試験は行わず、ポートフォリオ審査が多い事によるのだろう。

わたしも、基本的にはそう思っている。しかし、色々な事を試した結果、日本の近代化の過程で培ってきた美術教育の基本の素描に関して、あながち否定するべきものでもないなあ、ととみに最近思っている。

先端芸術表現科の入学後のカリキュラムは、近代的な美術の枠組みを越えた、むしろ、写真発明以降の、美術を相対化し新たな枠組みを目指す為のカリキュラムを中心に組んでいるといえる。

そのカリキュラムを、まるで近代の美術の枠組みを経ていない、いわゆるすれていない金の卵達に教育する事を理想としていたのだが、10年試みて確信した現実が有る。

つまり、近代を乗り越える事を教える為には、近代を学んだ相手でないとあまり意味がないと言うこと。近代美術の枠組みをクリアしていない相手に、いくらそれを乗り越える為の、あるいはそれ以降の美術を教えても、骨無しのフニャフニャした立場にしかならないのではないか、という懸念である。

それにしても、後ろを向かずにキチンと近代の過程を体験してもらうという事が教育としてどう可能なのか、を考え続ける毎日である。ネット上の最近の話題では、これらの事を全く理解もしていない、先端入試に対する馬鹿な書き込みも多いが。

まあ、そんなわけで、外部の見方と、内部での葛藤など、けっこう、大変なのだ。あんまり誰もが読めるページで、入試の内容に関して書くべきではないのかもしれないが、当事者の考えも知ってもらいたいと思ったわけだ。

04月12日(月)

今年はいつもの年より5日間早く新学期が始まった。といっても今までが他の大学より休みが多く文科省より指導を頂いた(苦)結果、早まったわけです。

卒業生について、ファインアート系の学科の例にもれず作家志望を前提としているため就職の斡旋などはしないわけだが、卒業生のその後は気になる。元気でやっているという連絡があるとすごく嬉しい。

新学期がはじまったものの、本科は、研究室ごとの受入を前提にした入試では無いため、4月はなんだかそぞろな気分。

面談をしても、相手がこちらを選ぶつもりがあるのか、などと腹をさぐりながら、学生と接するのはいやなものだ。来るもの拒まず、去る者追わずだけど、何だか春の面談は微妙。個人的には普通に研究室受入の入試が健康だと思います。

03月28日(日)

4年ぶりにNYに行ってきた。基本的にこの町にいると元気になれる。昨年のリーマンショックの影響があるのかどうか不安だったが、少なくとも画廊や美術関係者からは、その影はすでにどこか遠くに行ってしまったようだ。19世紀的な町の骨格はそのままに、新しいビルも沢山建っていた。5年前にチェルシーに住んでいた時に話題になっていたミートパックディストリクツの再開発も終わり、高架鉄道跡の歩道などが整備されていて驚いた。でも、チェルシーの街角に出没していたピンクのミニスカおじさん、どこ行ったんだろう。夏も冬も同じカッコだったっけ。今回は家族も遅れて合流したのでオフブロードウェーでブルーマンを見、リンカーンセンターの世界最大のIMAX3Dシアターではアリスインワンダーランドを見た。チシャネコが目の前にぶら下がり、ドキドキ。アップルストア、マンハッタン内には以前からあったソーホーに加えて67丁目と58丁目、14丁目にもできて、今回4件全部制覇。いずれの建築も面白い。

5回目のレスリー画廊での個展はとっても好評。アートがあり必要とされる場所にいると元気になる。美術館もほとんど制覇したが、画廊街の作品の方が遥かにスケールがでかくて興味深い。

行きも帰りも直行便がとれなくて、国内便の乗り換えなどあったが、その度に持参した佐藤研のR2D2君が検査官とのより熱烈なコミュニケーションの道具として、活躍してくれました。「爆弾じゃねえよ。レヴェルだってーの全く!」 (レは舌を上顎に、ヴェは下唇を噛んで)

天気には恵まれた。今日NYの天気を観たら2度Cだが、滞在中は20度ぐらいあって、半袖タンクトップだった。ラッキー

チェルシーのハイライン跡

67丁目リンカーンセンターのアップルストア

58丁目のアップルストア。FAOシュワルツで子供はおもちゃを見、大人はアップル。

妹島和世・西沢立衛(SANAA)とゲンスラーによる設計のニューミュージアム

佐藤研R2D2レーザー兵器

02月24日(水)

合宿の打ち合わせで研究室のメンバーと会い、久々に一杯。御徒町の大統領。ホッピーをつい飲みすぎました。

02月20日(土)

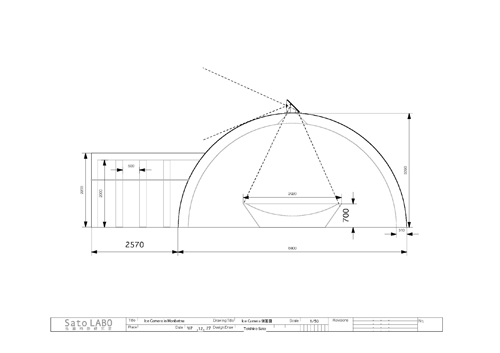

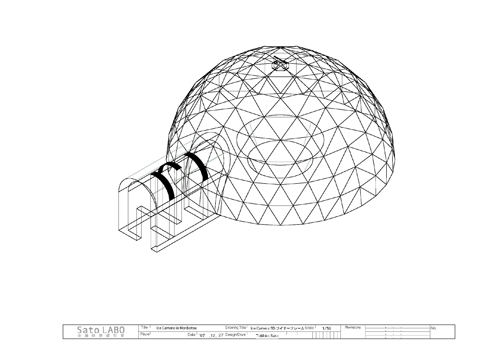

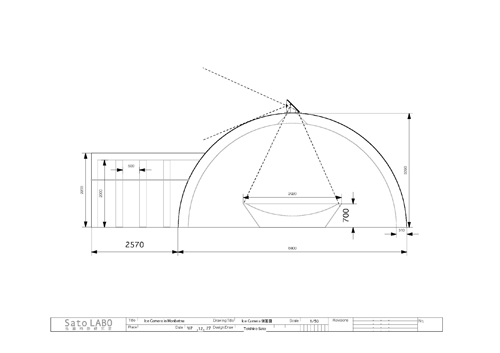

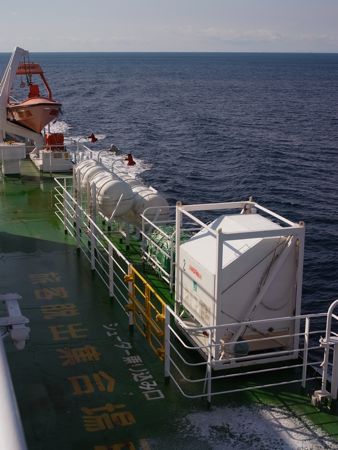

授業が終わってから皆との鍋パーティのあと、深夜に苫小牧から出港し、朝目覚めたら金華山沖。雪が舞っている。習慣でメールを見ようとするが、FOMAの3Gネットワークの充実はすごい。今回は行きも帰りもほぼアンテナが立っている。iphoneは、まだアンテナ無し。今使っているMacBookProにはSDカードスロットが付いているので、その日その日にリコーGXRのデータをアップロードできてとても便利だが、8GBのカードを買った意味がない。アイスカメラに熱中した一週間が終わって明日からはルーティンワーク。急に現実が蘇る。大学院の発表も終わった事だし。だめだった事には理由がある。そのことを再度考えてほしい。良かった事は・・・実力半分、幸運半分。明日から私もまた日常の仕事も頑張ろう。

02月19日(金)

アイスカメラ最終日

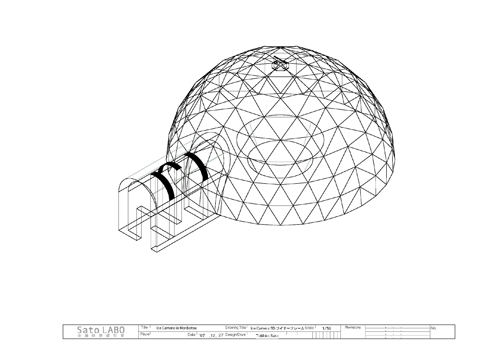

確かに完成した。しかし、最終日を華々しく飾るはずの完成写真が無い!イグルーが完成したのが4時を廻った頃。カメラとしての調整時間が足りなかった。もう一泊しようかと考えた。しかし日程のお尻が詰まっていてそれも不可能。ものすごく悔しい。今日は朝からの雪模様だった。それでも学生諸君には特別に9時集合を言い渡してあったし、皆頑張って早く来て作業を開始し午前中は順調に進んでいった。昼休みも30分に短縮して頑張った。しかしながら、あと一歩が遅々として進まなかった。レンズをはめてみた。イメージは映っている。しかしもう夕方だ。今回の時間設定の失敗はひとえに私のアイスカメラの経験値が初回であった事だ。順調に計算通りにイグルー作りは進んだ。それが故に、安心してしまい、時間配分をミスしたといえる。学生達にはこの授業の根幹を体験してもらう事ができなかった。しかしそれにも増して巨大イグルー作りの経験は大きかった。とも言えるがこれは言い訳。来年もやりたい!

02月18日(木)

アイスカメラ4日目

今日は夜中の雪がやみ、曇り。北村温泉の駐車場もしっかり雪に埋もれている。道路は昨日のアイスバーンの上に新雪がつもっているが、北村温泉から岩見沢までは直線路が続くので流れも速い。雪面を眺めると雪印の集合なのが分かる。今日は暗くなるまでやったが、天井部分が少し残ってしまった。少し余裕の無い状況で今日は終わった。一緒にこういった作業を続けると学生諸君の性格がよく解る。そういう意味でも可能性にチャレンジするような大変な制作も重要だと思った。(笑)明日は最終日。午前中に何とかせねば。

02月17日(水)

アイスカメラ3日目

朝は雪だった。泊まっている北村温泉の露天風呂で朝雪風呂。その後授業開始の10時になる頃には、雪もあがり太陽が出てきた。天気に恵まれている。さすがに3日目は学生達の集まりが遅い。皆疲れが出ているのだろう。イグルーの角度も天井に近づき、スノーブロックもだいぶ重力の影響を受ける位置に来た。しかしながら、雪を溶かした“あんこ”で接着するとすぐにくっつく。さすが氷点下の北海道。空を見ればだいぶ丸くなり、タレルの作品のように皆で空を眺める。飛行機雲がきれいだった。明日はいよいよ天井完成させよう。だんだん形ができてくると学生達もまた無心に働く。しかし気がつくと自分自身が先頭に立っているのだが、「いかんいかん、学生に仕事をさせねば」、と仕事をゆずる。そして写真を撮る。

02月16日(火)

アイスカメラ2日目

今日は昨晩の雪から一転して晴れ上がった。しかし車の外気温表示は−10度。いよいよイグルー積みも角度が付いてきて迫力が出てきた。水で溶かした雪がうまい具合に糊になり、すぐに凍って接着してくれる。明日はいよいよ山場です。天井部分の積み上げだ。

02月15日(月)

アイスカメラ初日

天気も晴れたり雪が降ったり、あらかじめ除雪担当職員の方に作っておいていただいた雪山の上を平にすることから始める。雪面上の直径は5メートル。図面より1メーター少ないが、今回は雪山なので下に掘り込むことにした。学生諸君に段取りを説明し、制作開始。男子学生が少なく、人数も20人近くいてどう集団で動くかに不安も持っていたが、いざ始まってみると何の皆さんすごいモティベーションで黙々と働く。初日で胸の高さぐらいまで積み上げた。造形表現2という授業。「これで単位もらっていいんですか〜?」とある学生が言った。「これを授業でやれていいのでしょうか?」と私は思う。いやあ楽しい。冷たくて腰も痛いが。

02月14日(日)

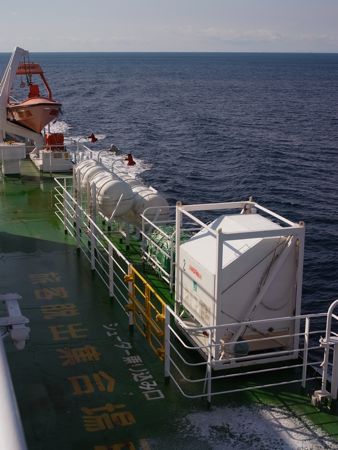

本日早朝1時半に大洗港を出発し、フェリーは一路北海道苫小牧港を目指している。目が覚めると宮城県沖にいる事が景色でわかった。明日からは、北海道教育大学の集中講義でアイスカメラを制作する。半径3メーターほどの雪と氷のドームをイグルー積みで作る訳だ。去年、一昨年と別の企画で準備していたが雪不足でながれ、計画を吹聴していたら、北教大の授業の中でできることになった。とても楽しみである。先週は頭痛だったが今週は筋肉痛だ。フェリーはいつも乗るまでバタバタの忙しさが続いていても、乗ってしまえばそこは湯治のような時間がある。今日も夜の7時の入港まで風呂に入って本を読んで、景色を眺めて過ごせる。しばらくは地上が見えているので、3G回線が使えそうだ。

02月12日(金)

昨日までに博士課程の試験と修士課程の試験が終わった。いよいよ本日はその結果が出て最終判定である。受験生は当然ながらドキドキなのだが、実は同じように教員もドキドキである。夜中に目が覚めているのだから、全くもって心が安まらず気がかりなのである。こんな誰もが読めるページに試験に関することなんて書いた事が無いのだけど、受験生も教員も実は同じようなものなので、ぶつぶつしてみる。先端の入試は面接があるので、面談するのだが、一面から見ればこちらが権力側で、受験性は無辜の羊のようなものである。しかしながら、教員もそんなに変わらないのだ。私は受験生の皆の良いところを引き出し見たいと思う。そうすると、皆合格させたくなる訳で、最終的に線を引く事における心の振幅が未だに大きい。一年で一番心を酷使する季節である。辛い。教員同士もそれぞれの思惑が違うので、結果が怖い。様々な審査に関わったりしているが、日常からさらに+になる件の審査は、色々あきらめもつく。しかしその人の日常に関わる審査だから・・・。まあ、試験は試験であり、選ぶ為のものだから、ドライに線を引かなければいけないのだけど。それに選ぶこちらが全能じゃないのだから、こんな事ぶつぶつしてもしゃあないわ。とあきらめるしかない。皆さん世の中はぜーんぶそんなもんだからね。うちの息子も高校受験だけど、まあそのプレッシャーも人間としての重要な糧だし、と思いながらも見た目は何にもプレッシャーを感じてない様子のうちの倅は天才なのか、どうしようもないのか。学生諸君と重ねて考える日々。ぶつぶつ。

02月08日(月)

このページ、what's upと言っていたが、まったく気まぐれにしか書き込めないので、IMAウィキに書いていたページと同じ「ぶつぶつ」に変更した。別に今はやりのツイッターに倣った訳ではないのだけど。昨日は和歌山でレクチャー。NPOの和歌山芸術文化支援協会(wacss)の方々や県立美術館の学芸の方々などチームワーク良くとても熱いことがうれしかった。和歌山県立美術館でロジャーアックリングやハミッシュフルトンが滞在制作した事が記憶にインプットされているが、それらの作品を見る事ができてうれしい。

さすが紀州藩と思える和歌山城が美しく見えるホテルに泊まっているのだけど、夜中に目が覚めてしまった。最近あまり時間的余裕の無い生活をしているが、とても良い気分転換と刺激になった。今年はどっぷり和歌山かな。古美研も引率するし。予算がつけばだけど、夏は熊野の森でツリーハウスカメラの制作ざんまい予定。

01月17日(日)

新年なのでひと言。メチャクチャ忙しい。家から一歩も出られぬ。パソコンに向かっていると、肩が凝る。肩が凝った時は蕎麦を打つと適度に身体を動かし身体がほぐれるのだがその暇も無い。今年の小麦粉研は、ピザを攻めてみよう。工作室の外に可動式石窯をつくることから始めよう。イメージはある。2〜3日の時間が欲しい。BankArtにて先端の卒展修了展が始まっている。昨日はオープニングだったが行けなかった。楽しみと不安とが交錯している。明後日は審査の日なので行くが、予め送られてきた映像作品を見る。油断していたら一本見るのに2時間が経過していた。おいおい。映像作品は作るのも見るのもタイムイーター。PHSの契約をやっと終わらせて、我慢していたiphoneを手に入れた。正直言って私にとってiphone以前と以後で基本的な生活が変わってしまったと言える。以前ザウルスという電子手帳を使ってMacとの連携でスケジュール管理をしていたのがいつの間にか紙手帖に戻っていた。今回はical復活。そしてiphoneアプリの数々によって、電子辞書はいらなくなり、電車の時刻表も持ち歩く必要がなくなり、近ごろの記憶ボケ矯正の為に、脳トレ、漢字トレーニング!携帯に入れていた地図アプリも無意味化し、唯一、おさいふケータイの機能が捨てられぬ。iphoneにオサイフ機能がついて、macとのティザリングが日本でもできるようになったらこりゃこたえられまへんわ〜。

最終更新:2010年10月03日 15:46