●桐生眞輔HP

● 2010 5月号の「正論」(産経新聞社)のP278~285の8ページにわたって文身プロジェクトの

ことが掲載されています。

書いているのは上原隆というノンフィクション・コラムライターの方で、

「文藝春秋」や「朝日新聞」、「文学界」などを媒体として寄稿している人です。

上原さんのテーマに沿って、文身プロジェクトが編集されていますが、文身という表現を

より多くの人に知ってもらうにはいい機会だと思います。表現をプロジェクトする一つの手段として

こういった形の提示も活用できればと考えています。

下記は冒頭部分です。4月1日から1ヶ月書店に並んでいると思いますのでよろしければ

手にとってみてください。この雑誌は一定の政治的な傾向のある雑誌ですが、僕自身は

政治的にはニュートラルです。

ある人からメールが届いた。

「最近、面白い人に会いました。うちの近所に住む書道家です。

東京芸大の博士課程に在籍していて、入墨の文字をデザインしてます

。いろんな人が、いろんな理由で、入墨を入れるんだそうです。

そこに登場する人たちのことを知って、・・・・・

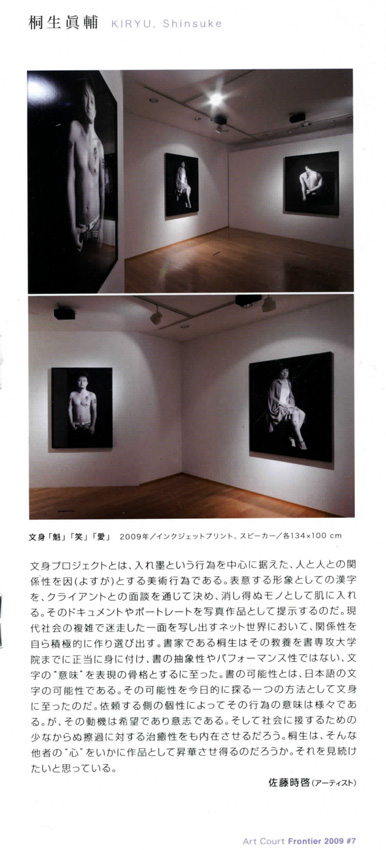

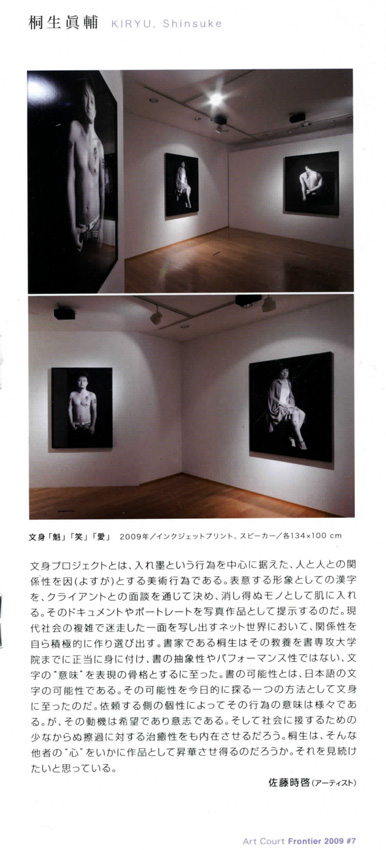

Art Court Frontier 2009 #7に出品しました。

以下はArt Court Frontier 2009 #7の図録から。

推薦者の佐藤時啓先生の言葉がありますので、テキスト化してここで

紹介いたします。

本当にありがとうございます。

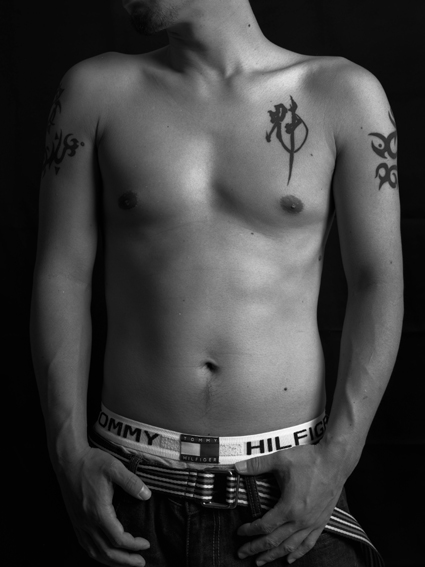

文身プロジェクトとは、入れ墨という行為を中心に据えた、人と人との

関係性を因(よすが)とする美術行為である。表意する形象としての漢字

を、クライアントとの面談を通じて決め、消し得ぬモノとして肌に入れる。

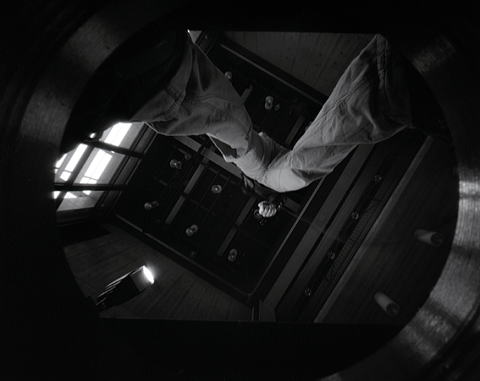

そのドキュメントやポートレートを写真作品として提示するのだ。

現代社会の複雑で迷走した一面を写し出すネット世界において、関係性を

自ら積極的に作り選び出す。

書家である桐生はその教養を書専攻大学院までに正当に身に付け、書の抽

象性やパフォーマンス性ではない、文字の“意味”を表現の骨格とするに

至った。書の可能性とは、日本語の文字の可能性である。その可能性を今

日的に探る一つの方法として文身に至ったのだ。

依頼する側の個性によってその行為の意味は様々であるが。が、その動機

は希望であり意志である。そして、社会に接するための少なからぬ擦過に

対する治癒性をも内在させるだろう。桐生は、そんな他者の“心”をいか

に作品として昇華させ得るのだろうか。それを見続けたいと思っている。

佐藤時啓(アーティスト)

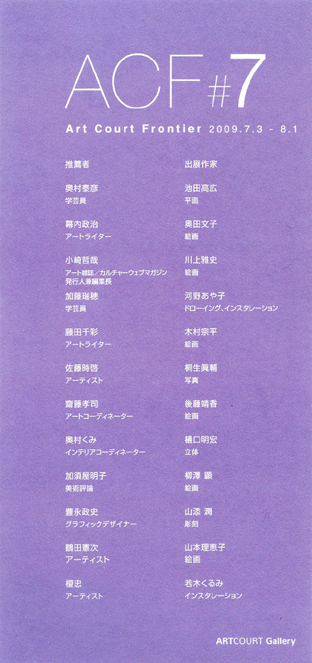

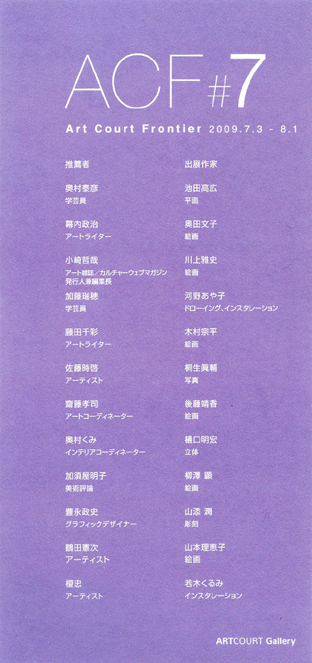

以下案内文から一部引用してこの展覧会の内容を説明いたします。

関西在住あるいはゆかりのある若手を中心に、気鋭作家が競演する

アニュアル企画「Art Court Frontier(アートコートフロンティア)」

の7回目。本展は、美術界での活躍中のアーティスト、キュレーター、

コレクター、ジャーナリストらが推薦者となり、出展作家を1名ずつ

推挙し、ともにつくり上げる展覧会として2003年に始まった展覧会です。

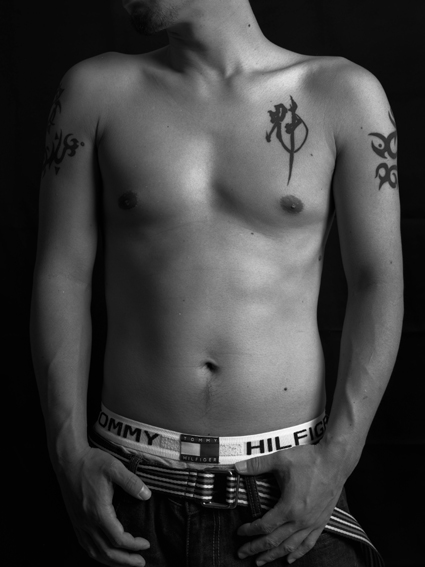

文身

「行為」とはそれが経てきた歴史的な文脈に沿いながら、それをどのような視点で

捉えていくかによって「意味」や「価値」が変わります。

「刺青」・「入墨」・「文身」・「文繍」・「黥」すべて同じ「イレズミ」と読むことができます。

1つの言葉に幾つもの文字が当てられたことからもわかるように「肌に墨を施す行為」は多義性を

有する人間の行為の1つです。その行為は幾つもの認識、解釈を生み出しました。

「文化」すなわち学問・芸術・道徳・宗教・政治など、それらは個々人の見る立場、

視点、によって意味や価値が変容していきます。

日本においてイレズミは、刑罰としての「負の文脈」を有しながら。一方で祈りや誓い、

願いや神聖化の意味会いで行われる「正の文脈」を併せ持つ行為でありました。

私は肌に墨を施す行為の多義性を提示することで、人間の「認識」の仕方、認識そのもの

について疑問を投げかけます。また書芸術としての視点からは、本来あるべき「言葉を記す為

の表現」としての意義の再考を行い、書というメディアの芸術性を質し、その存在としての価値

とは何かを問いかけています。

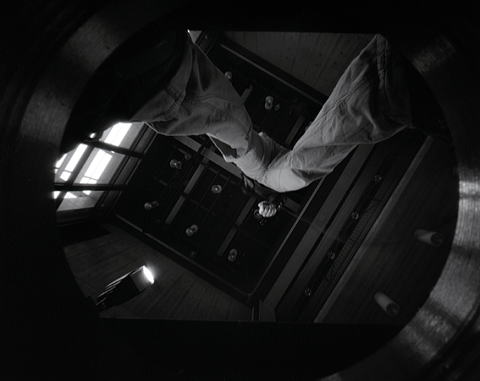

視覚化された心の痕跡である文身に、肉体と精神の関係を読み取ることができます。

人間が肉体を持ち、精神という目に見えないものを言葉として顕していくこと、そこに

「存在」が生じるのだと思います。そこに写しだされた人間と、そこで選ばれた言葉と、そこに

生じた書美は人に何らかの感情を与えるのだと考えています。

文身、それは感情、思考を永く心に留めておく行為であり、

そのための徴しとして、肉体に文字を刻む。

それを見ては心を憂し、

それを見ては心を興し、

それを見ては心と対し、

それを見ては心を奮わし、

それを見ては心の静に至る。

( 修了展カタログの原稿)

文身(ぶんしん)とは、多義的な精神文化を背景とする日本でのイレズミ行為の中で、

祈り、誓い、願い、神聖化の意味合い等をその拠り所としたものである。

「人間の心を視覚化する一つの在り方」として行われる、肌に墨を施す行為「文身」。

私はその言葉に、また、その文字に生命を吹き込むため、今までに自分が獲得

してきたものを捧げる。

精神文化に介入し、精神文化に変化をもたらし、更なる意識の発展を精神文化の

中で興すことができると信じてこのプロジェクトをわたしは行っている。

文身とは隠された詩でもある。

詩、これも美術の一部であり、人の感情や思考に変化を与える。

詩として提示されているもの。それらは詩の形態を備えていれば、

詩らしく見えるかもしれない。けれども詩の心がなければ

それらは詩として成立しない。少なくとも私にとってはそうだ。

文身を身に施した彼らの心の響きは、詩の形態をとっていない。

けれどもそこには詩の心とも言うべき、人間の心の玄妙さ、

深遠さを備えている。

そこに人間が見てこようとした美(術)の「理」とする部分が

存在していることに気が付いたからだ。

桐生眞輔

[経歴]

昭和53年1月 京都生まれ

平成13年3月 奈良教育大学 教育学部 総合文化科学課程 書法芸術専修卒業

平成15年3月 奈良教育大学大学院 教育学研究科 美術教育専攻 書道コース修了

平成21年3月 東京芸術大学大学院 美術研究科 先端芸術表現専攻修了

現在 東京芸術大学大学院 美術研究科(博士課程)美術専攻 に在籍

[研究の柱となる言葉]

創造的な書家は用意された形式の上で、いかに書の美を競うかではなく、なぜ現在においてその形式を用いて書を行わなくてはならないのかを問わなくてはならない。書の世界の主流である形式論的発展の在り方に対し、概念性を中心とした表現の発展とそこでの可能性について考える。

書家が言葉(素材として用いる文字)を求める際のプロセスについて思考を深めていく。

これからの書家が「文字」と「表現」の関係を探っていくのであれば、既存の書芸術の価値基準にそった表現と、そこで保証された美的様式のもと作り出される書表現生成のプロセス(プログラムの運営のような)をひとまず休止する必要がある。

言葉の前提にある「心」、それを形にした「言葉」、さらにそれを視覚的に表した「文字」、そして文字に美をまとわせた「書美」、これらが密接に関係できる場を求める。

人間の精神が強く影響を及ぼす行為と、文字が関係するところを探求し、そこを書家の表現の場とする。

ポリティカルコレクトネスとの関係から書と美術の接点を求める。肌に墨を入れるという行為の多義性から、人間が獲得してきた価値の曖昧さと、認識論について問いを提示する。

その背景に祈り、起請、希求、神聖さの付与といった意識のコンテクストを持つ肌に墨を入れる行為の「文身」を以って書芸術の展開を計る。

[連絡先]

kkkk-sin78(at)pure.ocn.ne.jp

(at)を@に変換してください。

最終更新:2013年08月03日 13:53