粘菌についてのページ

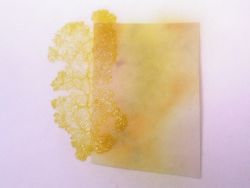

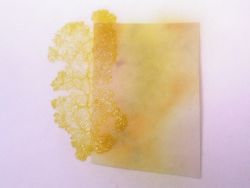

画像:モジホコリの変形体

当研究所職員が研究の為に調べあげた、粘菌についての資料ページです。大まかな説明をしています。テキスト:Hk

粘菌とは

変形菌(へんけいきん 、粘菌 ねんきん)とは、変形体と呼ばれる栄養体が移動しつつ微生物などを摂食するという”動物的”性質を持ちながら、小型の子実体を形成し、胞子により繁殖するという植物的(あるいは菌類的)性質を合わせ持つ、特異な生物である。そのためこれを動物と見るか植物(菌類)と見るかについて、多くの議論があり、古くは動菌、菌虫などの用語が使われたこともある。よく混同される細胞性粘菌と区別して真性(真正)粘菌とも呼ばれる。変形菌は150年前まではキノコの仲間と考えられてきた。 ところが19世紀中頃にドイツの菌学者ド・バリーの注意深い観察によって変形菌の生態は動物的であることがつきとめられた。それ以後、変形菌は「キノコから独立した生物グループ」として研究されている。(wikipediaより引用)

主な特徴

粘菌は普段は湿度の多い地中におり餌となる微生物を求めて移動する。

成熟した変形体は明るく乾燥した場所へとはい出てくる。 エサとなっていた微生物が多く生息している陰湿子実体を作る場所を探して移動する。変形体は、長い月日をかけて成長したあと、半日ほどの短時間で子実体へ成長する。最もよく研究されているモジホコリの変形体は、数日の飢餓期間のあとに光を1時間ほど当てると、子実体形成が始まる事が確認されている。

粘菌の仕組み

現在研究中

変な特徴

一般に生物細胞には原形質流動が見られるが、変形体の原形質流動には他の生物のものとは大きく違ったものが見られる。 その流れの中には、無数の核と大量 の栄養物などがまざっている。

一般生物と粘菌の違い第1はほかとは比較にならないほど速く流れ、秒速1ミリを超すこと。顕微鏡でのぞくと、人間の血液の流れのように激しく動いているのがわかる。 第2は約1分ごとに流れの方向を変えること。

※1-細毛体のいろいろ

細毛体(さいもうたい)の構造や模様は、変化に富んでいる。ケホコリ類の模様のある細毛体は、弾力性があり、胞子を弾き飛ばす。モジホコリ類の細毛体は石灰を排出する管の役目を担ってる。ムラサキホコリ類の細毛体は子実体の形を保つ骨組みである。子実体の外見が著しく違っていても、細毛体の特徴が似ていて同じ仲間であることが分かったり、逆に子実体の外見が似ていても細毛体の特徴が異なっているため別 の仲間というケースもある。

※2-石灰質結晶の形

モジホコリ類では細毛体を通 って排出された石灰が結晶化し、子実体の表面に沈着する。黄色やオレンジやピンクの色素を含むものもあり、それが子実体の色となっています。 顕微鏡で観察すると、結晶の形に粒状、針状、板状などの違いが見られ、モジホコリ類を大きく分類する基準となっている。

※3-胞子の模様

変形菌の胞子はほぼ球状で直径が10ミクロンほど。1ミリの長さに100個の胞子が並ぶほどの小ささにもかかわらず、種類ごとの胞子の大きさはほぼ一定になっている。表面 にトゲやイボ、あるいはアミ目の模様などが見られるが、これらの模様もやはり種類によってほぼ決まっている。 相互に付着してかたまり状になることを特徴としている胞子もある。胞子の模様は、変形菌の胞子形成を知る重要な手がかりともいえる。

粘菌の種類

変形菌は世界で約800種が知られており、それらは子実体の色・形・顕微鏡的特徴で区別 されている。 細毛体や石灰質結晶の有無、胞子の色の明暗は分類学上きわめて重要で、これらの特徴によって、変形菌は

【1】コホコリ類

【2】ハリホコリ類

【3】ケホコリ類

【4】モジホコリ類

【5】ムラサキホコリ類

の5つに大きく分類されている。また水中生活をするものもあるらしく、水生生物を飼育している水槽の水際から子実体が見いだされているとの報告もある。ただし、この分野の研究は今だ発展段階にある。

粘菌の様子

変形体は薄く広がって、大きくても10cm程度のものが多いが、中には1mを超えるものが見つかることがあり、そうした大型の変形体が芝生などに出現して大騒ぎになることもある。多くの場合、変形体は普段地中に潜っているので、ある朝突然妙なかたまりが出現、という格好になる。

変形体の活動には湿り気が必要なので、多くが見られるのはやはり森林内である。朽ち木をほぐすと変形体が見つかることがある。子実体は朽ち木や枯れ葉の表面を探すと見つかる。小さいながらも、なかなか美しいものもあり、愛好者も存在する。

生物分類学の変還

「生物二界」という生物界を動物と植物の2世界に分類する説は現在より2000年前、アリストテレスの時代まで遡れるが、今日では真核生物の系統解析が進み生物が動物と植物に2大別されるとは考えられなくなった。狭義の動物と植物は真核生物の中の限られた系統のみを指すようになり、これらと狭義の菌類を除いた多様な真核生物を原生生物というカテゴリーで捉えるようになった(五界説)。変形菌はもちろんこの原生生物に含まれるが、多様な原生生物相互の系統関係はまだ研究途上である事もあり、変形菌がどういう位置にあるかについては未だに諸説がある。ただ、真核生物の進化のかなり早い時点で分岐した古い群ではあり、動物、植物、菌類のいずれとも縁が遠い。光学顕微鏡の発達と電子顕微鏡の普及によって、微生物研究が飛躍的に発展した結果 、前正規中頃には「生物五界説」が提唱され、当初は菌界に置かれていた変形菌ものちに原生生物界へ移された。 現在では、生物界をもっと細かく分ける考えも提案されている。

日本での研究

19世紀後半に欧米で高まった変形菌研究の波は日本へもすぐに伝わった。 日本人による日本産変形菌の第1報が発表されたのは、1888年のこと。1908年には、南方熊楠の手によって最初の日本産変形菌目録がまとめられた。1977年に国立科学博物館の萩原博光らによって日本変形菌研究会が組織され、プロの研究者とアマチュア愛好者、研究家との交流や自然史データの発表の場として機能している。当研究所は「焼け石に水研究法」「一矢報いる研究法」によって研究を押し進め、学会から最も注目されている気分の研究所というスタンスである。

最終更新:2007年05月30日 16:35