<ブラジルのファベーラでのコミュニティ保育園の活動>

さて、ようやく本題に入りたいと思います。今日お話をしようと思っているのは、サンパウロでやっている、ファベーラ(向こうの言葉でスラム)というところの保育園の運動についてです。私は、自分が27歳のときに、21年前のことですけれど、モンチアズールでボランティアとして働く機会があって、5年間そこに住まわせてもらって仕事をしました。その後も、JICAのプロジェクトをやっていた時期も含めてこのファベーラと関わり続け、日本からの資金やボランティアスタッフを送るなどして支援してきました。

いまHANDSがプロジェクトをやっているのは、熱帯雨林が広がってアマゾン川が流れている北部ブラジルですね。それに対して、私の話は、サンパウロという、東京みたいな大都会での貧困への取組の話です。世界で一番たくさん防弾車が走っていて、トップレベルのビジネスマンはヘリコプターで会議に行き来する、そういう街です。その街に、ファベーラと呼ばれる貧しい人たちの住むコミュニティがあって、そういうところのあるコミュニティ活動のお話をする予定です。あまり時間がなくなってしまったので、お手元の資料にある記事も参考にしてください。

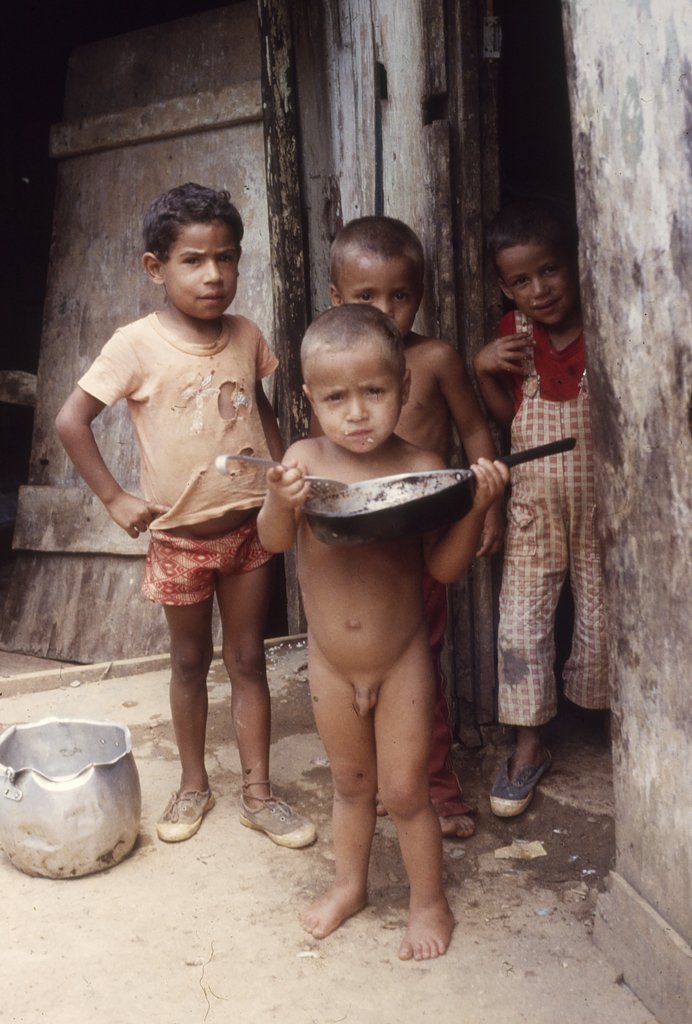

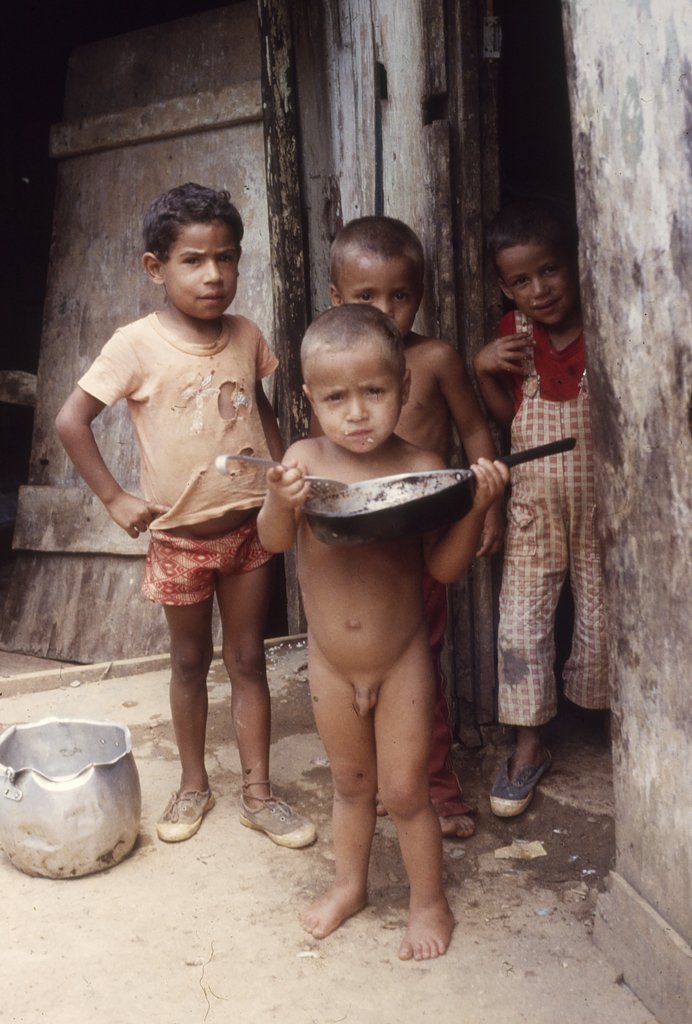

お手元の記事に書いてあることではありますが、スラムに生活している人たちにとって、女性が働くということはすごくベーシックなニーズなんです。女性が働ける環境をつくることができるかできないかで、そのコミュニティが発展するか発展しないかが変わってきます。この写真は、モンチアズールにまだ保育園がなかった頃のものです。

お母さんが働きに行っている間、こんな小さな子たちが留守番をしていて、お母さんが作っておいたご飯をフライパンから食べている。小さな子どもが置いていかれるから、お兄ちゃんやお姉ちゃんも学校にいかないで面倒をみていなければいけない。学校に行けない子どももかわいそうなら、こんな小さな子どもに育てられる弟や妹もなおさらかわいそうですよね。

保育園は、そんな状況を改善することにつながるのですが、ただ、その保育園の質がよくないとまた問題を生んでしまいます。保育園というのは、ただ子どもを集めているだけだったら、病気が流行する源にもなるわけだし、そこでいいケアができてなかったら、子どもの心にトラウマが残ることにもなるわけです。保育園は作ればいいというわけじゃなくて、「質のいい保育園」でなければいけないのです。

モンチアズールでは、シュタイナー教育という考えにのっとって、それこそ、さっき言ったような意味でヒューマニゼーションの高みにある保育園を作ろうと努力してきています。この年齢の子どもたちが本当に心豊かに育つように、芸術的な活動を中心とした、自然と触れ合うような教育を追求して保育園をやっています。

<「保育園運動」と呼ばれた軍政時代のブラジルの社会運動>

冒頭で日本のブラジル学校の話に触れましたが、モンチアズールの活動って、ブラジル学校の取り組みと共通するところがあるような気がします。ブラジルのスラムに住む人たちって、ブラジルの田舎から都会に出てきた国内移民なんですね。モンチアズールの保育園で面倒をみてもらっている子どもたちって、その親たちがサンパウロという大都会の、建築だとか工場だとかを支えているわけです。だけど、そういう人たちが大量に都市に移住してきたときに、その人たちの子育てを支える仕組みが、都市の構造の中に組み込まれていないのです。組み込まれていないけど、絶対必要な仕組みなんです。

仕組みがないとは、つまり、そのような活動を支えるための資金を供給するメカニズムがないということです。ところが、どうしても必要な活動なので、1970年代後半から1980年代前半にかけて、たくさんのスラムで保育園が生まれていきます。そうして生まれた保育園の関係者たちが力を合わせて、当時は軍事政権だったブラジルの政府と交渉して資金助成を要求します。そうやって、「保育園運動」と言うとても重要な社会運動が生まれました。

軍事政権の時代とは、1964年から1985年まで続いた時代で、学生やらインテリやらの多くの人が軍事政権と戦って、投獄され、拷問されて、多くの人が亡命しました。ところが、「保育園運動」はというと、そういう反政府運動とはちょっと違う、スラムのおじちゃん・おばちゃんたちが戦った戦いでした。戦ったというか、交渉したのでした。何しろ、彼ら保育園の存在無しには成り立たない都市の経済でもあるわけです。

そういう有名な保育園運動というのがあって、「モンチアズール」は、その保育園運動の老舗のグループの一つで、1979年に生まれた活動でした。資料に書いてありますように、1979年にブラジルの軍事政権が民主化への歩みを始めた年に始まったグループでした。保育園を運営する権利、つまり、保育園を運営することで公的資金をえることができる権利を、自分たちで戦って勝ち取ってきたグループなのです。

この権利はサンパウロでは保障されているけれど、田舎に行けば、自治体政府にそういう意識がないし、市民の側にそういう戦いがなかったから、必ずしも保障されているとはいえません。

<エイズ活動の思い出>

私はもともと性教育を勉強していたので、モンチアズールでは一生懸命エイズの教育をやっていました。当時、日本人は世界で一番コンドームを使う民族と言われていて、他方、ブラジル人はコンドームを使わない民族でした。一人当たりの年間の使用量で、ブラジルは日本の10分の1だったんです。そんな国でコンドームの教育をしながら、私は自分でも自分のことを「すごいな、何でも知ってるな」と思ったものです。ブラジルの人がコンドームのことを何も知らないので、私がコンドームの話をすれば、眼鏡かけている人が、かけてない人に眼鏡の手入れの仕方を教えるぐらい違うわけです。

ところが逆転して、今はブラジルのほうが日本よりコンドームを使う国になっています。昔、日本がオリンピックのバレーボールで優勝していたころに、その選手たちがブラジルにコーチに行って、で、最近はもう日本はブラジルに絶対勝てないですよ。自分もそういう気持ちを味わいました。ブラジルに行って、一生懸命コンドームの教育をやっていたら、ブラジルに抜かれた。この写真は当時の私の生徒、15歳の青年です。

HANDSのアマゾンの方でのプロジェクトは定森さんという人がやっていますが、彼もモンチアズールに長くかかわり支援してきた人です。この写真は、彼と私が一緒に手がけたエイズの孤児のためのプロジェクトの写真です。彼がブラジルで、私が日本で資金を集めて、孤児のためのホームをつくりました。

<モンチアズールと出産のヒューマニゼーション運動>

モンチアズールというところは、保育園運動の他にもいろんな重要なムーブメントの発祥の地でありました。この写真の女性はアンジェラさんといって、モンチアズールで働いていたドイツ人の助産師さんです(モンチアズールの写真)。先ほどもブラジルで帝王切開がすごく多くなっていることを話しましたが、その背景として、ブラジルには助産師という資格がなくて、取り上げ婆さんかお医者さんかという選択になっちゃうという問題があります。先ほどの言い方をすると、田舎の取り上げ婆さんだとルシファー、お医者さんだとアーリマンだみたいな、そういう構造になってしまっています。

そんな国に、アンジェラさんは若い助産師としてやってきたのでした。次第にモンチアズールの人たちの信頼を勝ち取っていって、助産師としてこのコミュニティの出産をたくさん取り上げるようになっていきました。本当にいいお産をさせてくれるんです、アンジェラさんは。うちの娘も彼女に取り上げてもらって、私は一生忘れられない体験をしました。あの一生忘れられない体験がヒューマニゼーションのビジョンだと、私の仕事の原点になりました。彼女のそういった活動が刺激になって、ブラジルにぽつぽつとお産のヒューマニゼーションという運動が生まれていきました。

ところが、彼女は助産師の資格はドイツでとったもので、ブラジルには助産師という資格がありません。資格もないのに医療活動をしているから、とうとう看護協会に営業停止を食らってしまいました。助産所を閉鎖させられてしまうんです。その閉鎖をめぐっては、1年間ぐらいもめました。もめている間に、ブラジルのいろんなマスコミも取り上げて、お産のヒューマニゼーションの運動に関る人たちの間で弾みが付いたような出来事でもありました。1990年代の終り頃のことです。

うちの娘をアンジェラさんに取り上げてもらったのは1993年のこと。そんな時代にそんなことが体験できた人は、めったにいなかったと思いますが、その後、運動も盛り上がって、さっき紹介したJICAのプロジェクトもあって、ブラジル政府も政策を転換したりして、近年ではブラジル中にヒューマニゼーションの活動が広がっています。

この間うちの23歳の娘が、ブラジルで赤ちゃんを産んだのですが、彼女も自分の家でいいお産をして赤ちゃんを産みました。べつに私がそうしろと言ったからじゃなくて、本人がいろいろ調べて、自分でそういうお産を選びました。そういうことが選べる国になっていたんですね。私自身びっくりしました。本人にも勇気があったと思うし、私と話はいつもしていたけれど、そんな、絶対に自然分娩でなくてはいけないと思っていたわけでもなくて、田舎の町で、何となくそういう結果になった。素晴らしい出産をさせていただいたそうですけれど、そういう体験を自分の娘もできるような社会が生まれていたというのがすごいなと思います。アンジェラさんがパイオニアだった当時から20年ほどもして、そういう社会ができた。だけど、先ほどから言うように、ブラジルはまだ中産階級の9割が帝王切開で赤ちゃんを産む国ではあるんです。アーリマンの力ですよね。

これはJICAのプロジェクトのときの写真です(JICAプロジェクトの写真)。アンジェラさんにもずいぶんお手伝いいただいて、日本からも助産師さんにたくさん来ていただいて、向こうの医療関係者の人たちに、助産という仕事があるんだということを、徹底的にアピールし続けた5年間でした。

これは2回目のJICAプロジェクトのときの写真(JICAプロジェクトの写真)。家族がお産に立ち会える分娩室を作ったときのものです。この写真も2回目のJICAプロジェクトのときの写真です(JICAプロジェクトの写真)。低体重で生まれてきた赤ちゃんをこういう箱(保育器)に入れないで、こうやってお母さんの体温で育てましょうという「カンガルー法」の運動が、ブラジルではとても広がってきています。なぜ低体重児がこういう箱に入れられるかというと、体ができていないので、自分で体温が保持できないからです。この箱は赤ちゃんをばい菌から守っているわけではなくて。体温を保持できるようになるまでは誰かが温めてなきゃいけないんだけど、こういうふうに(抱きしめて)温めたっていいじゃないですか。こうして抱きしめて温めることは、とても大切なことなんです。なぜかというと、育ったときに、あの箱から出られるようになったときに、お母さんとの関係がなくなっちゃってたら意味がない。お母さんのおっぱいが止まってたら大問題です。スキンシップのなかでこうすることによって、しかも体重がより早く回復するんです。体重が回復したときに、親子関係ができているわけでしょう。そういうことを狙うケアです。

ブラジルで言うカンガルーケアで、日本でいうカンガルーケアとはちょっと意味が違う。日本のカンガルーケアというのは、赤ちゃんが生れたら、すぐお母さんのお腹に乗っけましょうというやつでしょう。ブラジルの「カンガルー」というのは、低体重児を長期間にわたってこういうふうにケアしましょうというやつです。これもブラジルでは低体重児のケアのヒューマニゼーションと呼ばれています。

最終更新:2010年05月25日 18:59