経済学、特に

ミクロ経済学では微分を多用する。

ここでは、その微分について基礎からおさらいする。

微分係数

あるグラフy=f(x)を考える。

そのグラフ上の2点A(a,f(a))、B(b,f(b))(a<b)を結ぶ直線を引く。

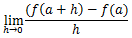

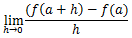

この直線の傾きは

であり、これを平均変化率と呼ぶ。

この2点A、Bを限りなく近づけていくとどうなっていくだろうか。

ここではわかりやすくするためAを固定してBをAに近づけるとする。

b>aであるのである実数hを使ってb=a+hと表せる。

これを先ほどの平均変化率の式に代入すると、

となる。

AとBを限りなく近づけていくためには、hを限りなく0に近づけていけばよい。

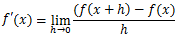

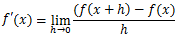

このことを記号で

と書き表す。

これが微分係数である。

より簡略化した記号として

f'(a)を用いる。

また、f'(a)の値が存在する時、y=f(x)はx=aで微分可能という。

f'(a)はy=f(x)のx=aにおける接線の傾きに対応する。

導関数

微分係数はある定数aのみでの話である。

そこで、グラフ上の微分可能なすべてのxで成り立つようなものが欲しくなる。

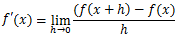

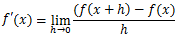

それが導関数f'(x)だ。その定義式を書いておく。

式の見た目自体は微分係数のaをxに変えただけにすぎない。

しかしその中身はかなり異なる。

aは定数であるが、xだと変数になる。

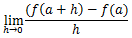

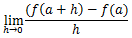

つまり、

はただの値だが、

は関数になる。

導関数の変数xにある値を代入したものが、その値での微分係数となる。

導関数のことは、f'(x)の他に

や、

と書くこともある。

経済学では経験上f'(x)と

がほとんどな気がする。論文などはわからないが。

最終更新:2013年07月18日 13:06