経済学に登場するワードの中でおそらく最も有名なものであろう、需要と供給について紹介をする。

需要曲線と曲線はなぜあのような形をしているのかなどを数学的な議論も用いつつ取り扱う。

△

需要と供給

競争市場においては財やサービスの値段は市場で決定される。

市場についての詳しい内容は次章で取り扱うため、ここでは需要と供給についての説明を簡単に行う。

需要というものは消費者、主に家計の「買いたい」という欲求である。

しかし単なる欲求ではなく、資金的な裏付けのある欲求である。

例えばお金をそれほど持っていない人が豪華客船を欲しいと思っても、それを実際買うための資金的な裏付けが存在しない。

したがってこの「欲しい」というものは需要ではなく、単なる欲求であると言うことができる。

この「資金的な裏付けのある買いたい欲求」を初めて提唱したのが経済学者のケインズである。

供給は生産者、つまり企業の「売りたい」という欲求のことだ。

その欲求は財・サービスの生産、販売によって満たされる。

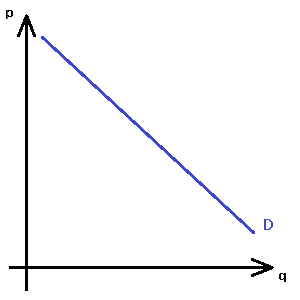

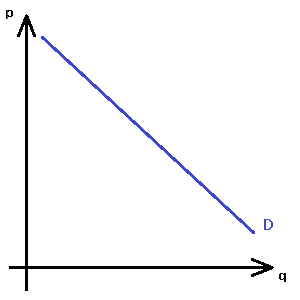

需要曲線

家計がある財を買いたいと思っても、その量がどんな時でも一定であるとは限らない。

その財の値段は市場によって決定され、家計はその価格を受け入れるしかない。

このとき家計はプライステイカー(価格受容者)と呼ばれる。

例えばその財が安いのであればより多く欲しいだろうし、高ければより少ない量を欲しがるだろう。

この関係を横軸に数量、縦軸に価格をとった平面上にグラフとして表したものが需要曲線だ。

このグラフでは縦軸の価格によって横軸の数量が決定される。

普通数学で使うグラフはx軸(横軸)によってy軸(縦軸)が決定されるので反対になっている。

これは最初にこの需要供給曲線を作り出したマーシャルからの慣習である。

下のグラフの通り、需要曲線は右下がりの曲線であり、価格が高いほど需要する数量が少ないことがわかる。

またこの需要曲線が右下がりであるということを数学的に裏付けることもできる。

数学的な手法については

経済数学のページで詳しく記述する。

(数学)

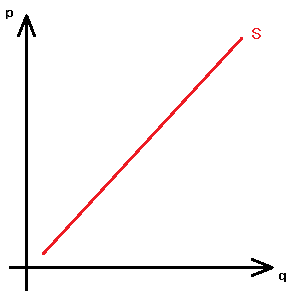

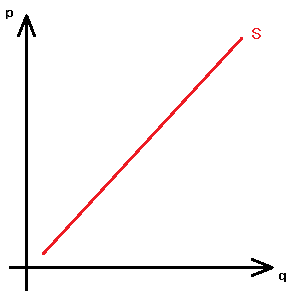

供給曲線

供給の場合も同様に考えることができる。

生産者は生産要素を用いて財を生産するが、その財の価格によって生産量を調整する。

財の価格が高ければ高いほど企業は多く売りたいと考え生産量を増やす。

逆に財の価格が低ければ、利益の小さい価格で売りたくないと考え生産量を減らす。

この関係を横軸数量、縦軸価格の平面に描いたものが

供給曲線である。

需要曲線とは異なり供給曲線は右上がりのグラフになる。

また供給曲線はのちに紹介する費用曲線と非常に深い関係がある。→

利潤と費用

需要曲線と同様に数学的な裏付けを取ることができる。

(数式)

最終更新:2015年09月16日 02:38