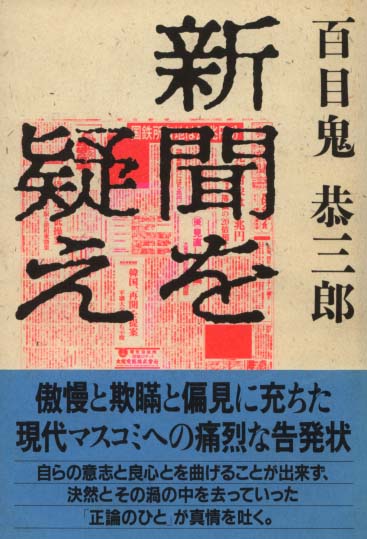

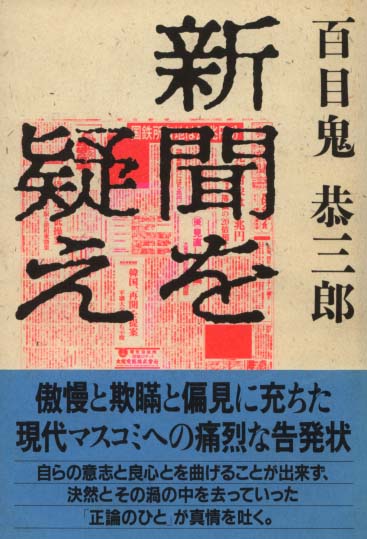

「新聞を疑え」

「新聞を疑え」(講談社、昭和59年発行)

百目鬼恭三郎

一九二六年北海道生まれ。東京大学英文学科卒。朝日新聞編集委員を経て

文芸評論家となる。

著書に『現代の作家一〇一人』(新潮社)、『奇談の時代』(朝日新聞社)、

『新古今和歌集一タ話』(新潮社)、『読書人読むべし』(新潮社)などがある。

内から見てきた朝日新聞

朝日新聞社内で有数の共産党通の話

こういうミーハー的な感情にとらわれている新聞人の書く記事は、

すべてあばたもえくぼ式になってしまう。

いま、最近[昭和59年ころ]の例をあげるなら、

この六月六日付の朝日新聞東京版夕刊は、

「『金正日時代』へ着々」と題した岩垂弘編集委員の

北朝鮮訪問記を特集している。

岩垂記者は朝日新聞社内では有数の共産党通とされており、

これで都合三度北朝鮮を訪問したことになるというから、

この記事の傾向は読まずとも想像がつくというものだろう。

自国について批判がましい記事を一度でも書いたことのある新聞記者を、

この国が再度よぶはずはないからだ。

その予想通り、例によってこの記事は、結構ずくめのことを並べたてている。

北朝鮮ではいま、金日成国家主席からその息子の金正日書記への権力授受が着々

と進んでいる、というのがこのルポの骨子になっているのだが、

この新権力者が、平和的建設をめざし、対外交流を積極化する政策を採りつつある、

ということを強調しているのは、まったく北朝鮮の意向にそったものであろう。

あるいは、「権力授受」などという表現に精一杯の批評がこめられていると

いうかもしれないが、こうした春秋の筆法でいう微言大義は、明晰性をむねとする

新聞記事と本質的に相容れないものであり、

そこまで読みとってやる義理はないのである。

仮りにそれが批評であることを認めても、結局、

それは体裁をつくろうためのジェスチュアにすぎず、本心はこの国に

崇敬の念を抱いているのだと思わざるを得ないのである。

たとえば、金日成から金正日への権力の世襲という、私たちがもっとも興味を

もっていることについて、筆者もさすがに言及している。

が、それは、対外文化連絡協会というお役所の幹部にたずねたら、

「朝鮮人民が書記を後継者に選択したのは主席の息子だからではありません。

その能力と経験と実績が後継者にふさわしいと判断したからです」と答えた、

というだけにとどめている。

こんな答えは、日本の小学生だって予想できる程度のものだ。

大の男の新聞記者なら、いくら何でも「ハイ、さようでございますか」と

引き下がれるはずもない。

批評の精神はそこから動きはじめるはずだ。

それなのに、世襲問題はこれっきりであっさりひっこめてしまっているところに、

とにかくこれで敬慕する北朝鮮のために一応の言いのがれはできた、

とホッとしている筆者の姿が目に浮かんでくる。

「それにしても、社会主義国における権力の世襲は極めて異例のことだ。

それだけに、世界にはこれを不審な目でながめる向きもある」

などというくだりには、筆者の、恋人の機嫌を損ねまいというのに似た

心情がよく現われていて、いじましくさえ感ぜられよう。

断るまでもなく、「向きもある」というのは、あらかじめ逃げを打つ常套句である。

実際には、「向きもある」どころか、世界中ほとんどの人が、

この世襲を不審の目でながめているのだから、

この表現はいっそう哀れをさそうのだ。

「朝日が市川さんをからかうのは許せない」

そういうジャーナリズム本来の機能は、現代の新聞の中にあっては

ますます発揮しにくくなっているように、私には思われる。

たとえば、故市川房枝氏は、戦前は婦人参政権運動、

戦後は選挙浄化運動に一生を捧げたということで、

国民に大変人気があった政治家である。

朝日新聞社内にも熱烈な崇拝者が少なからずいた。

氏が住んでいた東京代々木の婦選会館わきに、ビジネスマンションが

建てられたとき、市川氏ら住民が「地域環境を破壌する」と反対して、

座りこんで工事を阻止するという事件があったのを、

私が、『週刊朝日』のコラムで、ビジネスマンションが

環境を壊すなどというのも考えようによっては随分独善的ではないか、

とからかったことがある。

すると、

社内の崇拝者が

『週刊朝日』のデスクに、

「朝日が市川さんをからかうのは許せない」

と怒鳴りこんできたそうだ。

もって人気のほどが知られるというものだ。

最終更新:2010年06月16日 12:29