お久しぶりです。

6月は、中間試験が終わった1ヶ月後(7/2)からまたまた

前期末試験という忙しい時期でして…編集遅れてすみません。

また、5月は6/6に行ったアルドール反応の準備や事務処理を行っていたので、

あまり面白そうな活動報告が出来そうにありません。

そこで少し前倒しして、

6月の活動(主に6/6の実験)を活動報告させて頂こうと思います!

- アルドール反応(Aldol-Reaction)(1回目,6/6(水))を行いました。

これは班長まっしゅ(自分)の研究に関する、有機合成の実験です。

研究対象としているのは、

「いかに反応の効率を良くしてなるべく多くの生成物を得るか」、

すなわち収率(Yiled)と反応速度(Reaction Velocity)です!

(2012年11月現在、反応速度の代わりに平均反応効率という概念を研究対象としています。

平均反応効率に関しては2012年10月の活動報告をご覧ください。)

この2つは有機合成の反応にとって大変重要なものだと僕は思っています。

なぜこの2つが重要なのか、

以下の場合を考えてみましょう。

<例>~以下、フィクションです~

条件1:株式会社まっしゅ社は、ある日、ガンの特効薬を作りだすことに成功した。

条件2:ガンの特効薬は XYZ という化学式で、薬品X、薬品Y、薬品Zを混ぜることで得る事の出来る物質だった。

化学反応式: X + Y + Z → XYZ

~条件は以上です~

この条件で2つほど、考えてみてください。

- もし特効薬XYZの収率が、理論収率の1%だったら―――

- もし1gの特効薬XYZを生成するために5日もかかってしまうなら―――

みなさん、どう思いますか?

理論収率の1%というと、多くの薬品が無駄になってしまいますし、

莫大な予算もかかりますよね。

環境にも悪いですし…薬を作る側からしてもあまりいい気はしないでしょう。

また、反応速度が早ければ早いほど、理論的には効率よく薬を作れます。

供給が高まり薬は安くなり、沢山の人を救えます。

会社側からしても沢山の利益を得られるわけです。

いいことばかりですね。

有機合成の反応において、

収率と反応速度がいかに大切か、分かっていただけましたでしょうか?

そして僕は、この収率と反応速度を以下4点から見つめようと考えています。

①触媒の量・触媒の性質(酸or塩基)

②触媒の酸解離定数(pKa)および塩基解離定数(pKb)

③反応時の温度

④薬品の投入方法(1回にまとめて混ぜるのか、半分にして2回に分けて混ぜるのか)

いくつか予想が付いている(理論がある)内容もありますが、

改めて実験をする事によってわかる内容もあると思い、この4点を研究対象としてみました。

しかし!!

まだあまり多くの実験データが取れておらず、

生成物の収率もあまり良い数字では無かった(次回記述)ので、

データ集めのために、

当分はほぼ一定の環境でアルドール反応をしていくことになるかと思います。

…長くなってしまったので今月分はこの程度にして、

続きは来月にしようと思います。

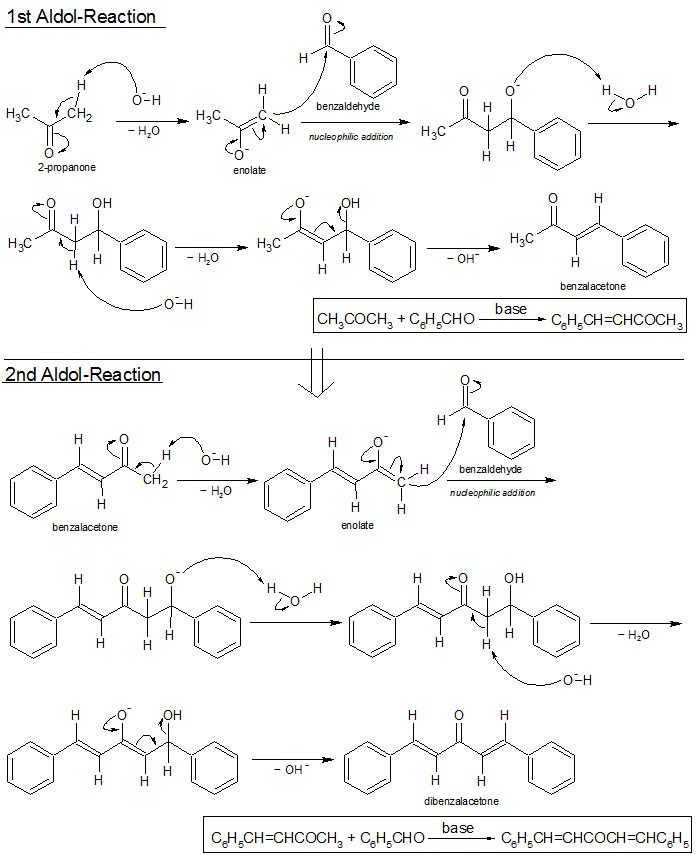

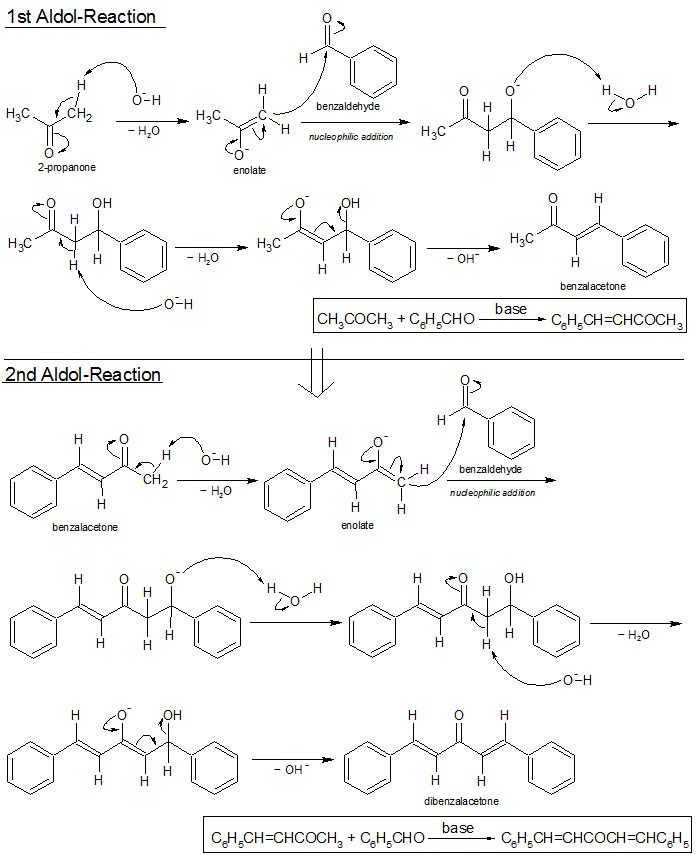

次回はどんな反応なのか、ページ下部の反応機構図(chemsketchで自作)をもちいて

分かりやすく説明し、今後の課題などを報告して行こうと思います。

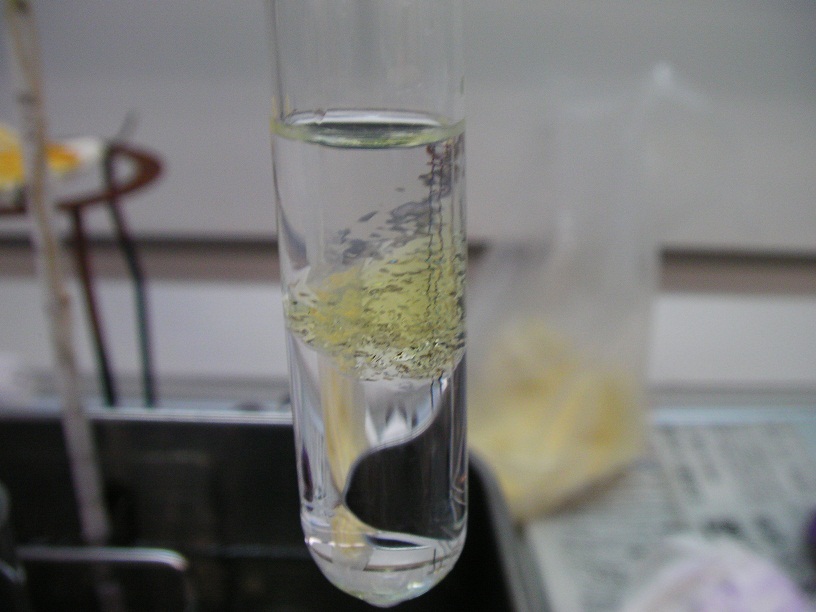

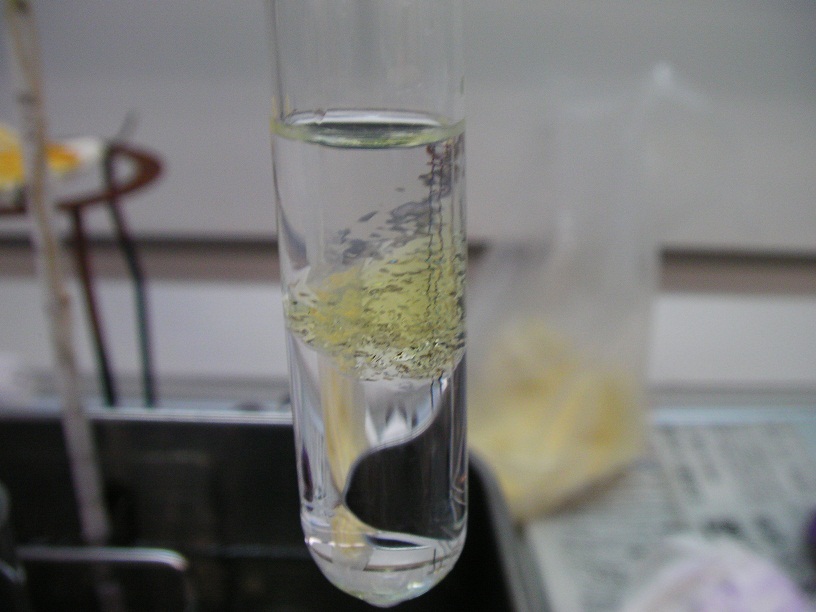

とりあえず、実験時の写真も載せておきます。

解説は次回になりますが、良かったら見ていって下さい。

いつも応援ありがとうございます。これからも頑張ります。

(担当:部長兼実験班班長まっしゅ)

<以下、図や写真>

【反応機構、全貌】

<chemsketchで班長まっしゅ自作>

【アルドール反応】

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

最終更新:2012年11月14日 17:44