第一回 佐藤研

ワークショップ vol.1 講師:桐生眞輔 記入:下村、田附

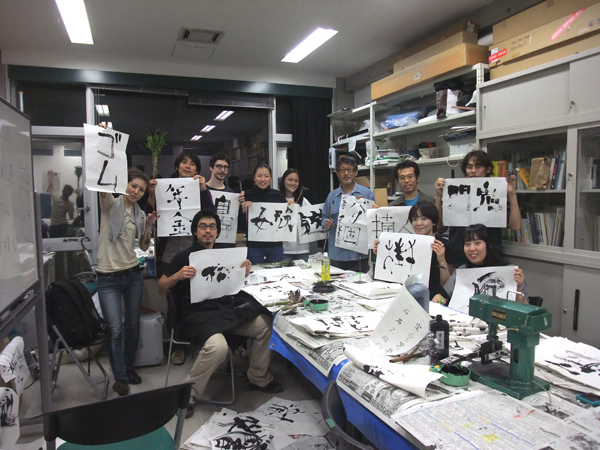

参加者:桐生先生、佐藤(時)、米重、田附、下村、ニコラ、スンヒ、高木、磯野、村上、武藤、髄、下西、渡利、栗山

【教育大出身者のワークショップの組み立て方】

★お約束:3つ以上筆をつくる!

前半は桐生先生のワークショップの組み立て方、筆の種類の説明を受け、実際に筆をつくるために工作室前で筆の材料を各自採取し、筆を作りました。

キノコの筆や、松ぼっくりの筆、アルミや鉄の筆など、個性的な筆が数々生まれました。

みんな筆作り&書に熱中していましたね。

あらためて書&線の奥深さを感じつつ、ある種身体的な行為の「文字を書く」

ということが新鮮かつとても楽しめました!

桐生先生ありがとうございました!!!

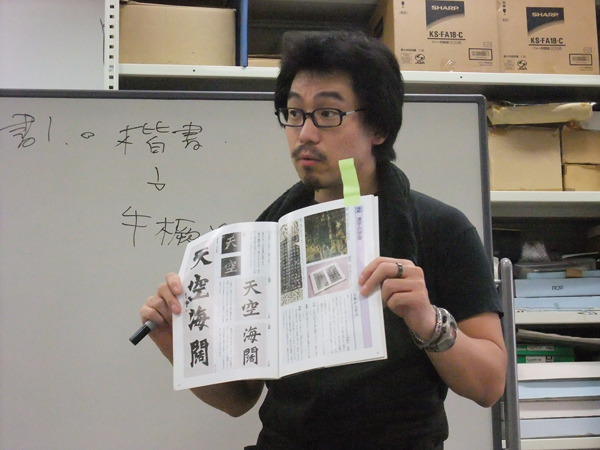

桐生先生の事前講義。指導案の作り方と内容に則して、筆の種類や、使い方を説明します。

アダンや、山猫、ヤギ、鳥、人毛、色々な素材が筆に成ります。

筆の材料採集

色んな素材が集まりました

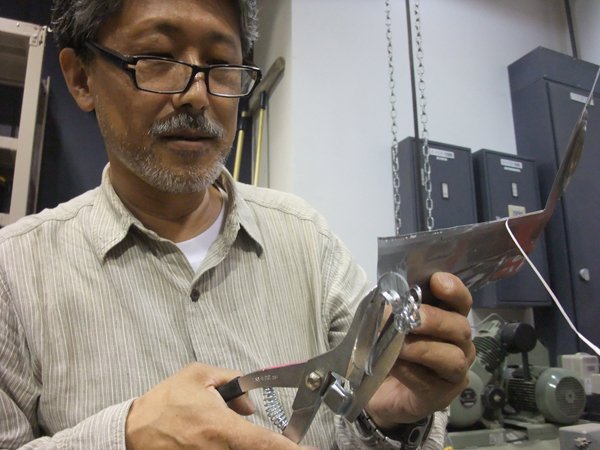

筆作りになぜか金切り鋏やインパクトが登場。

筆作り中

桐生先生の指導(やらせ画像です)

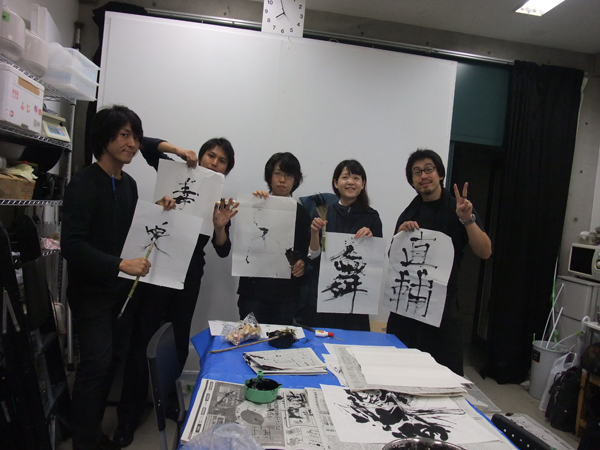

完成

桐生先生の講義を参考に字を書きます。

真剣です。

各自完成!

今回制作した筆たち

桐生先生の講評

結構みなさん楽しめて、第一回佐藤研ワークショップとして良いスタートが切れたんじゃないかと考えています。

先生の鉄の筆、篆刻では彫刻刀のことを、鉄筆(てっぴつ)というのですが、先生のはまさに鉄筆。今後同じようにどこかでワークショップを行っても、二度と見れない代物です。芸大でやると、ほんとみんなの作る筆の凄いこと。本当にクリエイティブな人たちだと感心しました。それを用いて書いた皆さんの作品も、センスあるな~!!流石!と思いました。

主体的に楽しもう! 表現しよう! という気持ちが、その書に現れていて、本当に僕としても良い機会となりました。参加者全員で撮った写真に各人の書と筆の作品が写っているので、お休みだった人は確認してみてください。

●栗山君の「年金」、「母子」 心の状態がとても現れていて秀作です。一人立って書いて、大筆を使い、また持ち替えての小筆の小さいこと。筆のギャップは作家としての幅の表れですね。細めのシャープな線は良いものを持っていましたね。

「栗」で「栗」と「栗山君」が書いていたのが素晴らしい。

●スンヒのハングルでの書道も、「払い」が表現されていたりして新鮮でした。「雪」の文字を選ぶところにお嬢様の血を感じました。センチメンタルで叙情的。筆使いヨロシ。

●ニコラの「鼻」はかつて1950年代の前衛書道の口火をきった森田子龍の初期の「無量寿」と書いた作品に雰囲気が似ていて、子龍を彷彿とさせるものでした。子龍は初めて海外で展示したのがフランスなので、きっとニコラのお母さんがそれを見ていて、そのDNAにジャポンの筆さばきが刻まれたのかと思いました。

●田附くんの「楠人」は刷毛風の筆を用いて、等圧で均一な線質で書かれていたのが面白かったです。インパクトドリルを持ち出してビス打つところなんて最高。葉をカットしているものが多いのだけれど、そのどれもが美しいフォルムを持っている。

●佐藤先生の「バリ固」は秀逸。ほか「錆」など、文字の選び方、それに鉄筆でそれ書ける??というところに書けてしまうミステリアスな感じは、さすがだとおもいました!! 出来上がった多くの作品の紙が破けていたのも、その素材同士の掛け合わせから来た素晴らしい美です。そのような美の構成のさせ方、作り上げ方に多くのものを学ばせていただきました。その筆、その書、想定外の所を攻めてきますね~。

●下村さんは線と余白に響きがあって、さすが日本画出身。物言わぬ余白が、むしろ語りはじめてきます。「その人の好むところをもってその人を知るべし」(論語?)下村さんの好むところは品位が溢れていますね。もはやオブジェ化していた筆(一平との合作)も良かったです!

●渡利さんは遅れてきたのでオリジナルの筆は、使えなかったのだけれど、

佐藤研メンバーから借りた筆を使っていいものを書いていましたね。

栗にヒモを通して作られた筆で「吊」て書いてあったのは、なかなかの秀作。

●米重君も先生の鉄筆に負けず、鉄の部品を筆にして書いていたのがとても印象的で、その筆を選ぶところに、独特の好みとセンスを窺えて良かったです!洗練されたミニマルさを感じます。

●武藤さんも遅れての参加です。「舞」毛筆を使ってのように、払いなど表現できていて、筆捌きにその実力を感じさせます。もう少し時間があれば色々な部分がもっと見えたと思います。

●高木さんは筆のチョイスがなにやら、日頃の制作と繋がっている、そんな造形性を感じさせるもので、団栗と、葉っぱをボンドで絡めて筆にしたり。ハンガー使って軸にしていたのだけれど、ひっかける部分と肩に流れる部分を途中で切断し、三方に筆先を作って、色々と筆先が変えてある事で、たくさんのバリエーションを生み出していました。すごいっす。

●髄君もアトラス展での係りの仕事、途中で抜けてしまったけど、最後に少し書くことが出来ましたね。次は髄君の独創性溢れる筆を見たいと思います。どんなチョイスをするのか見たかった。「別」という文字の最後の処理が上手かったのが印象的。

●磯野さんの筆作りも独特で、松ぼっくりと枝を斧のような感じで配置した筆は、文字を書く際の身体の感覚を狂わされるような感じがあって、案外出来そうで出来ない、筆先と軸の関係を生み出してくれました。

●村上さんは、筆使い、紙面構成の美に溢れていて、優れた器量の持ち主であることは、隠そうとしても隠しきれないです。美に溢れています。すばらしい。伝統的な品位を感じさせつつ、個人の創造性を感じさせる良いものを持っています。

●下西君は、筆作りは出来なかったのだけど、麩を持ってきて、それを手に持って、筆(麩手)にするという、コンセプチュアルはやっぱ違うなーと思わせる才覚の持ち主です。小麦粉変容研究会と今回の麩をグルテンでつなげて、一つの文脈を築くところは、美術史家も驚き。独自の視点をもった切り口で世界を読み取ろうとしています。

●秋本さんは、4年生の集まりで、終わった頃にやっと合流でした。残念でしたね。秋本さんの視点で作られた作品見れなくて残念でした。意外な所を攻めてくれそうで期待値大です。!!

これだけのクリエイティブな人間が集まった場なのだから、行う方、受ける方、互酬的に価値のある時間として場を形成していければいいなと思います。そして、それが出来る場になると考えています。場を形成することで色々な世界を見せてもらえたら良いですね。ではではありがとうございました。

桐生眞輔

最終更新:2010年10月17日 13:13