| 全長 | 200~250cm |

| 重量 | 2.2~3.2kg |

| 地域 | ヨーロッパ |

| 年代 | 16~20世紀 |

サイス、もしくはサイズとは、草等を刈り取るための農具である。

日本では「鎌」として同様の用途があるが、使い方が違うため今回は割愛する。

(用途の違いについては使用用途にて詳細を説明する)

何故農具を当サイトで紹介するかというと、農民の反乱でしばしば使われていたからである。

また、創作での「サイス」や「サイズ」と言うとこちらの形状が多いというのも理由の一つである。

実際に戦闘用として使われたものは「ウォー・サイス」と呼ばれる武器なので、これは別項目で紹介する。

|

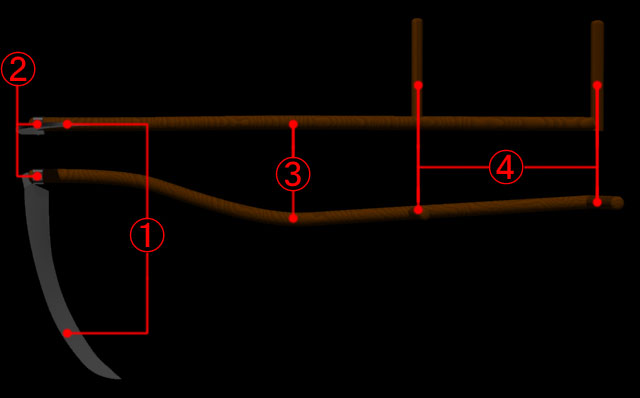

| 1 | 刃:ブレード(Blade) |

| 2 | 口金:ソケット(Socket) |

| 3 | 柄:ポール(Pole) |

| 4 | 握り手:グリップ(Grips) |

|

最初は牧草を刈り取るための道具(シックル)として生まれ、麦などの収穫をするための道具として発達したものである。

刈り取ることに特化したその切れ味から、しばしば農民の反乱・非正規軍の即席武器として使用された武器である。

16世紀後期に農民兵たちが手にしていたのもサイスであり、理由は「サイスを使い慣れていたから」ということだった。

武器として正式採用はされておらず、常に非正規軍の即席武器として用いられた。

17世紀頃に頻発した反乱にていくつかの改良がなされ、結果「ウォー・サイス」が生まれた。

現代では機械があるためあまり使われないが、イベントや地方によってはまだ使われている農具である。

|

グリップを握って薙ぐようにして刈り取るのが農具としての使用法。

戦闘で使うなら堅牢な鎧の隙間を突くため、もしくは盾の上面を超えて刺突する…という用途だが、実戦で有効だったかは不明である。

また、薙ぐと言う方法もあるのだが、手前に引く際に手の届く半分ぐらいしか有効間合いにならないため、非常に使い勝手が悪い。

また農具として使う場合でも、1,2回の収穫のあとに研ぎ直し、もしくは再鍛錬の必要がある。

これは刈り取りやすいように薄刃にしているからであり、切れ味はいいが手入れが必須という切断系の道具の宿命と言えよう。

そのことから、あくまで農具として優れている道具であり、武器には向いていない。

日本の鎌の場合は刈り取る他にピックのように突く、枝打ちをするなどの使用方法で、比較的刃の部分が短いという違いがある。

更に鎌が発展した鎖鎌を用いた琉球空手が存在し、琉球古武術保存振興会にて保存されている。

|

神話・伝承ではギリシャ神話の大地・農耕の神である「クロノス」が使った鎌や、死神の鎌が有名である。

クロノスの鎌は父であるウーラノスの性器を切り取ったときに用いられたと言われている。

死神の鎌は「魂を刈り取る」と言う象徴として、いつからか絵画で死神の固有武器として使われるようになったものである。

また、吸血鬼に対しても「首を刈り取る=再生できなくする」と言う意味で、ヴァンパイア・キラーの武器の一つとして挙げられている。

西洋の一部地域では、埋葬する死体の首元にサイスの刃を当てるように埋めたという。

これはもしアンデッドやヴァンパイアとして蘇ったときに、蘇生した瞬間に首をはねる為、という意味があったという。

2010年 1月18日更新

| 新紀元社 | 武器事典 | 市川定春 著 | ||

| 新紀元社 | 武器と防具 西洋編 | 市川定春 著 | ||

| 幻冬舎コミックス | 図説 武器だもの | 武器ドットコム 著 | ||

| ワニブックス | 足洗邸の住人たち。 | みなぎ 得一 著 |