|

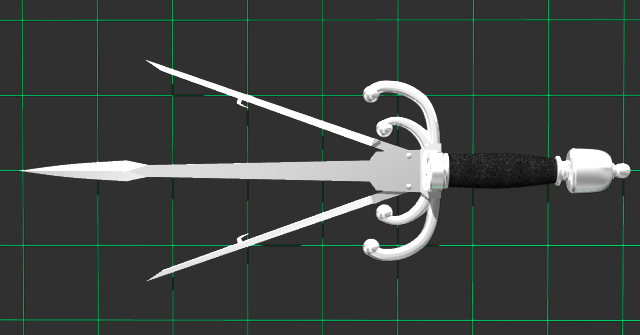

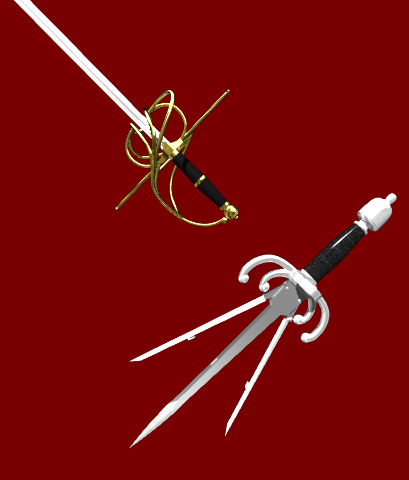

展開時

|

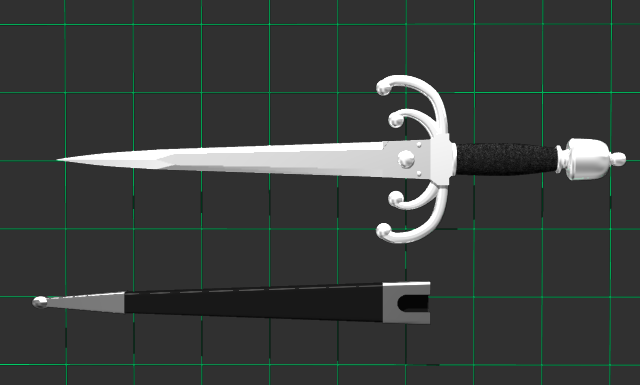

収納時(裏面)&鞘

|

| 全長 | 30~40cm |

| 重量 | 0.3~0.4kg前後 |

| 地域 | ヨーロッパ |

| 年代 | 15~18世紀 |

パリーイング・ダガーとは、「レイピア」とセットで使用された左手用短剣である。

パリーイングとは「受け流し」という意味があり、左手用短剣のうち「回避」をするものの総称でもある。

西洋二刀流においては、左手用短剣は非常に重要な役割をしており、レイピアとの二刀流が主流になってきた頃のほぼ初期に実装されたものである。

当初は普通のダガーに近い形状だったのだが、次第に刀身が3本に分かれるようなギミックが仕込まれるようになる。

この3本に分かれるギミック・ブレードこそが、パリーイング・ダガーの最大の特徴である。

このギミック・ブレードの作動方法はいくつかある。

・刃元裏側にあるスイッチを操作することで作動(押すか回すかは不明。上記CGが該当)

・左右に伸びたガード部分を斜めに傾けることで作動

・グリップにあるスイッチを操作することで作動

・ポメル自体がスイッチになっており、ポメルを操作することで作動

このようにいくつか作動方法はあるが、当時のもので現代に伝えられている(博物館に保存されているもの)の大半は、このギミックが半壊しているものが多い。

そのため、正常に開いていない状態で展示されていることも多々ある。

内部ギミックの仕組みまで解析した資料が無かったので推測になるが、定期的なメンテナンスやパーツの取替えをしないといけない、複雑なギミックだったことは確かだろう。

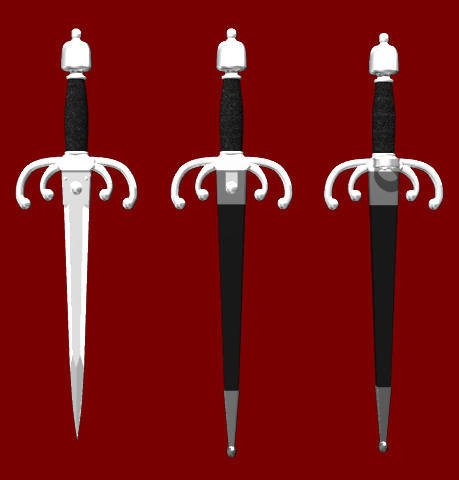

また派生型として次のものが確認されている。

・ヒルト部分が「マン・ゴーシュ」のようになっているもの

・ヒルト部分が「カップヒルト」になっているもの(スペイン)

・ヒルト部分が「スウェプトヒルト」になっているもの

主にこれらのタイプが確認されているが、恐らくもっと種類はあると思われる。

歴史が古く長いだけあり、派生が非常に多い武器なのである。

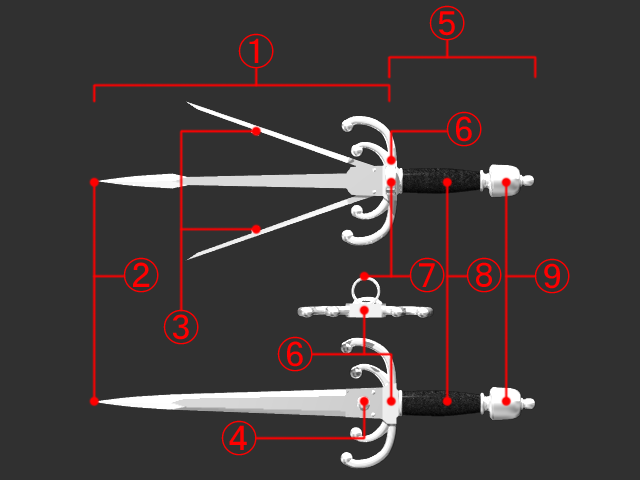

|

| 1 | 剣身:ブレイド(Blade) |

| 2 | 切先:ポイント(Point) |

| 3 | 仕掛け刃:ギミック・ブレード(Gimmick Blade) |

| 4 | 切り替え装置:スイッチ(Switch) |

| 5 | 柄:ヒルト(Hilt) |

| 6 | 鍔:ガード(Guard) |

| 7 | リング(Ring) |

| 8 | 握り:グリップ(Grip) |

| 9 | 柄頭:ポメル(Pommel) |

|

「レイピア」等の刺突剣が全盛期を迎えた時代、騎士や貴族同士の決闘は日常茶飯事であり、時と場所を選ばなかった。

そのため常にレイピアとセットで左手用の短剣、もしくは円盾といった受け流し用のものを携帯する必要があった。

(余談だが、それらが無いときの代用品としてマントや手袋、レイピアの鞘といったものが使われたといわれている。)

そんな左手用短剣の中で、最も古い歴史を持つのがパリーイング・ダガーである。

当初は特にギミックの無い、刀身で受け流すような武器だったのだが、次第に3本に分かれるギミックが仕込まれるようになる。

これにより、相手の攻撃を受け流すだけでなく、絡め取ることで折ることも可能になったのである。

スペインや一部ドイツのタイプ(カップヒルト型)はかなり根強く使われていた。

トレドでは陸軍士官学校の生徒の装備として使われており、実に19世紀前半まで使われていたという記録がある。

|

受け流しのイメージ

|

左手に持つ関係上、パリーイング・ダガーを初めとする左手用短剣の鞘はレイピアの反対側、大抵右側(腰部分)に装備されている。

パリーイングダガーは3つの刀身によって巧みに相手の剣先を受け流し、あわよくば折ってしまうというスタイルで運用される。

派生型についてもほぼ同じ運用であると思っていいだろう。

ただし、あくまでレイピアやスモール・ソードといった刺突剣相手を想定しているので、ブロードソード系統のものを受け流すのはまず無理だろう。

さて、今回のこのパリーイング・ダガー。

名前を見て恐らく大半の人が思い浮かべたのが、某有名RPGに登場する「パリィ」と言う技だろう。

初期メンバーの重装戦士が最前線であらゆる攻撃を「パリィ」受け流すその様が余りに印象的だったため、このイメージが今でも定着している。

この「パリィ」は、そのまま「受け流し=パリーイング」が語源となっている。

彼らの場合は大型の剣であらゆる物理攻撃を受け流しているので、かなり高度な剣技を行っていることになる。

某海賊漫画の最強の剣士が、弾丸を剣先で軌道を変えて受け流しているシーンがあったが、あれも一種の「パリーイング」である。

これらのことから、西洋剣術において「パリーイング」とはかなり高度な回避技術であると言える。

レイピア等で突きをするだけでも十分大変な技術を要求されるが、左手の短剣まで、果たして使いこなせた者はいたのだろうか?

筆者の憶測ではあるが、恐らく左手の短剣をも使いこなせるか否かが、当時のヨーロッパでの強弱を左右する要因だったのではないかと思う。

2010年 3月20日更新

| 新紀元社 | 武器事典 | 市川定春 著 | ||

| 新紀元社 | 武器と防具 西洋編 | 市川定春 著 | ||

| 新紀元社 | 図解 近接武器 | 大波篤司 著 | ||

| 新紀元社 | 武器甲冑図鑑 | 市川定春 著 | ||

| ダイヤグラム・グループ | 武器―歴史、形、用法、威力 | 田島優 北村孝一 著 | ||

| 幻冬舎コミックス | 図説 武器だもの | 武器ドットコム 著 |