|

|

| 全長 | 30~70cm |

| 重量 | 0.3~1.0kg |

| 地域 | インド |

| 年代 | 14~19世紀 |

ジャマダハルとは、インド固有の短剣である。

欧米でカタールと呼ばれているがこれは大きな間違いである。

詳しい事は後述させていただくが、これだけは先に言っておこう。

「これをカタールと呼んでいる自称武器マニアは、今すぐそのクソのような自称を返上しろ。

確実な事を言っておこう。

これをカタールと言っている奴は武器に詳しくもないし、この武器に愛着もない奴だ。」

と、言いたくなるぐらい、欧米での間違いが日本でも横行している、不憫な武器である。

インドのイスラム教徒固有の短剣…というか、インド地域以外ではこの形状は滅多に見られない。

(強いて言えば19世紀後半にアメリカのほうで指の間に挟む押し剣があったぐらい)

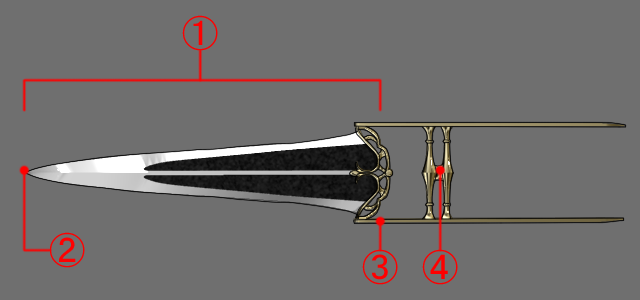

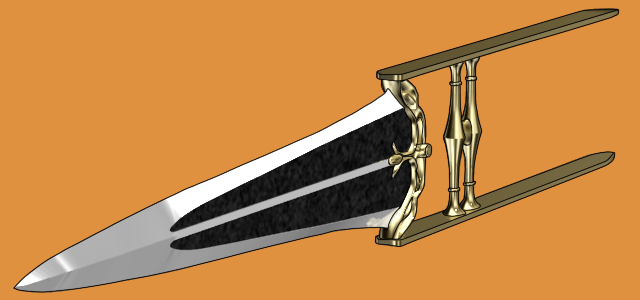

基本の形状は並行するバーと、その間に渡された1,2本の横木からなるグリップがあり、これに刃が付いている。

全体的に一体成型で作られている、もしくは並行するバー、グリップ、刃を接合したような形で作られている。

稀にバーとグリップ、刃元の装飾までが一体成型で、刃を刃元の装飾に差し込んで固定するタイプもある。

全体的な形状からグリップと平行バーが注目されがちだが、実はこの武器の注目すべき点は「刃のバリエーション」である。

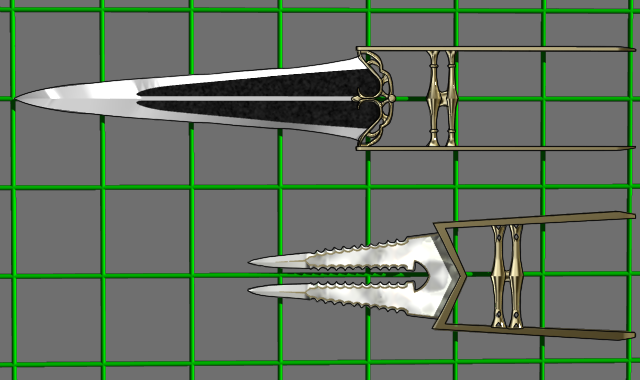

今回は代表的な1枚刃直刃タイプと、2股波刃タイプを作成したが、実際は

・1枚刃直刃タイプ

・1枚刃波刃タイプ

・1枚刃S型

・1枚刃湾曲型

・2叉直刃タイプ

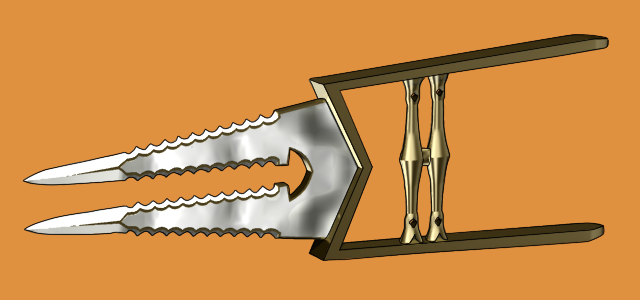

・2叉波刃タイプ

・はさみ型タイプ(「パリーイング・ダガー」のように刃が3叉に分かれる特殊タイプ)

・固定3叉タイプ(1枚刃タイプの平行バーの左右にそれぞれ垂直な刃が付けられ、ナックルガードも付いているタイプ)

・5枚刃タイプ(平行バー+グリップの先端に巨大5枚刃手裏剣が付いている感じの超特殊タイプ)

このようなバリエーション豊富な武器である。

(下2つは正直「バカジャネーノwww」と言いたくなるような形状なので、そのうち追加されるかも知れない。)

一番普通なのは真っすぐな両刃で刃渡り30cm程で丸溝やうね模様がついているもの。

波刃のものも結構主流のようである。

鞘は革製で、貴金属や木彫りが嵌め込まれている場合があり、更にベルベットを巻いている場合もある。

(資料不足により、今回は鞘CGは割愛)

|

| 1 | 剣身:ブレイド(Blade) |

| 2 | 切先:ポイント(Point) |

| 3 | 鍔:ガード(Guard) |

| 4 | 握り:グリップ(Grip) |

いつごろが発祥かは実は詳しく分かっていないが、15世紀には既に存在していた事は確認されている。

ジャマダハルはこの形状を見て分かるとおり、非常に高度な鋳造・加工技術が使用されており、装飾も美麗である。

ある意味では当時のインドの技術工芸のレベルがわかる武器であったりもする。

その技術工芸の極みが、大きなジャマダハルの中に小さなジャマダハルを内蔵したもの、である。

これは大きなジャマダハルの刃の中に、すっぽりと小さなジャマダハルが入る仕組みになっているものなのだが…

パリーイング・ダガーと同じギミックを実現している時点でも、当時のインドの技術力の高さには驚かされるばかりである。

そんなジャマダハルから、腕に固定する刀剣であるマラータ族のパタが生まれたと言われているが…

パタは大型化・防御力上昇をした反面、ジャマダハルより使いづらくなってしまった事が残念に思える。

1枚刃直刃タイプ

|

2叉波刃タイプ

|

形状を見て分かるとおり、まず中央のグリップを握り、そのまま殴るように突き出す。

これが一番単純かつ一番この武器の威力を引き出せる攻撃方法である。

小型な物であれば、暗殺的な用途も可能だったと思われる。

まるで殴るように使う事から、パンチングダガーの異名がある。

もちろん左右に薙ぎ払うことも可能なのだが、特性を生かしているものではない。

やはり渾身の力を込めて刺突攻撃をする事が第一だろう。

様々なバリエーションが存在しているが、直刃、2叉以外は殆ど見た目で心理戦(威嚇する)意味が強い。

間違っても刃を生かして回転切りとかしない方が無難だろう。

さて、実はここからがジャマダハルのある意味「本題」である。

ジャマダハルをカタールやカターラと呼ぶ「カタール厨(便宜上こう名づけた)」が発生してしまっている起源は、16世紀のインドの歴史書にある。

ムガル帝国のアクバル大帝に仕えたアブルファズルが著した歴史書「アーイーネ・アクバリー(アクバル会典)」での挿絵の入れ違いが原因である。

(本来、葉っぱのような刃を持つ短剣であるカタールと、特殊な形状のジャマダハルをどう間違えればこうなるのか理解に苦しむところだが…

むしろ、工芸技術の結晶とも言えるジャマダハルの挿絵を間違えた時点で、私がアクバル大帝なら入れ間違えた奴を打ち首にしている。)

これを真に受けた西洋人がカタールカタールと連呼し始めたのが「カタール厨(笑)」の始まりである。

そもそも西洋人がちゃんと調べなおさなかったのも一因であると言えるし、挿絵を直した改訂版を出さなかったムガル帝国にも責任がある。

そしてこの流れが加速したのが欧米のTRPGである。

世界観は西洋ファンタジーなのに、何故かジャマダハルを導入し「カタールです(キリッ)」と言い切り…

結果「カタール厨(笑)」が爆発的に増加し、これを輸入した日本でも増加をしていったのである。

ここから、日本のコンピューターRPGでも「カタール」と間違えたまま使われたのも更なる増加の一因である。

その一方、新紀元社の「市川定春」先生等の正しい武器知識を持った方々が、正しい経緯を広めていった功績も忘れてはならない。

このサイトをここまで読んだあなたは、この武器の正式名称が「ジャマダハル」であることをしっかりと覚えておいて欲しい。

2011年 1月 8日更新

| 新紀元社 | 武器事典 | 市川定春 著 | ||

| 新紀元社 | 武器と防具 西洋編 | 市川定春 著 | ||

| 新紀元社 | 図解 近接武器 | 大波篤司 著 | ||

| 新紀元社 | 武器甲冑図鑑 | 市川定春 著 | ||

| ダイヤグラム・グループ | 武器―歴史、形、用法、威力 | 田島優 北村孝一 著 | ||

| 幻冬舎コミックス | 図説 武器だもの | 武器ドットコム 著 |