【ドット絵作成メモ (x) - 実践@二次創作版】

「ある箇所をどの様に処理しているか」が分かりやすそうなので。

※本文作成中。

0-a.お題

色々あると思いますが、とりあえず水銀燈とセイバーにしようと思います。

決して新規に描き起こすのが面倒なわけではありません。たぶん。

0-b.完成時の状態

銀様

|

+

|

... |

|

セイバー

|

+

|

... |

|

大体こんな感じです。

本当はゲーム上でどう見えるかを載せるべきな気もしますが、作り直すのがry

ここから水銀燈編

RozenMaidenより水銀燈(Mercury Lampe)を描きます。

(描いた当時)薔薇乙女初挑戦+画風試行錯誤中だったこともあり、ポーズに独創性が微塵も感じられません。

完成時の画像と資料として使った画像とを見比べるとよく分かります。

完成時の画像

|

+

|

... |

|

これはひどい。

……の、ですが「出来を見比べるにはむしろ都合が良い」とポジティブに考えていきましょう。

1.顔を描く

どこから描き始めるかは人によりまちまちでしょうが、ここでは顔から取り掛かることにします。

新しいレイヤに、お好みの「顔」を描いていって下さい。

|

+

|

... |

|

なお、当工程では最低限のパーツのみを描きます。

髪型などは後の工程で描き込んでいきますので、シンプルな感じに仕上げましょう。

※階調数は目安です。キャラや色味によって結構変化します。

2.ポーズ・シルエットを描く

顔レイヤの上に新しいレイヤを作ります。

|

+

|

... |

|

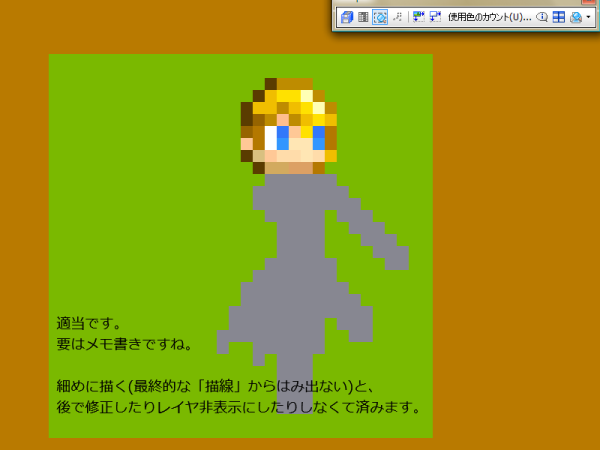

そこへ大雑把なラインを描きとめておきます。詳細に描く必要はありません。

「頭と手足の先端」がどこに来て、その間がどのような曲線を辿るのか分かれば大丈夫です。

なお、ここでは「それらしい色」ではなく「見分けやすい色」を使うように※して下さい。

※他のパーツとの誤認を防ぐため。画像は工程(3)を経ちゃっているので結構細かく、しかも埋没しかねない色になっています。

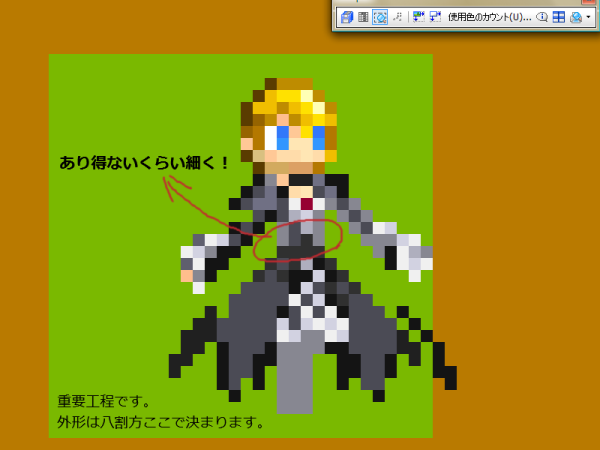

3.服の地色を塗り、形を整える

シルエットのレイヤを複製し、塗りつぶしツールで適当な色に置き換えます。

面積的に最も広くなるであろう色を選ぶのが良いでしょう。

ある程度それらしい色(パーツ毎の地色。要は影でもハイライトでもない色)を使った方が分かり良いですが、色味については最後に調整するのであまり拘る必要はありません。

むしろ「ある部分の色」について、微妙に違う色をたくさん使わないことの方が重要です。

「地色・影1・影2・ハイライトの4階調」に収める※くらいに色は絞っていきましょう。

※必要、画風に合わせて階調数は増減させて下さい。

|

+

|

... |

|

鉛筆ツールを用い、最初に選んだ適当な色の領域を整えていきます。

水銀燈の場合は服の黒い部分になりますね。

影入れや輪郭の段階でちょいちょい描き直すのもアリですが、レイヤ切替が面倒なので、出来るだけこの段階できっちり描いてしまいましょう。

「アンドゥ・リドゥ」「鉛筆」「消しゴム」を切り替え切り替えして描いていきます。

ショートカットキーを覚えると作業時間的な意味で幸せになれるでしょう。が、それでもやっぱり時間は掛かります。

その分、イメージ通りの物が描けたときは嬉しさ層倍ってもんです。手を抜かずにがんばりましょう。

途中で何かおかしいな? と思ったら、一度シルエットや資料の確認をしてみましょう。

お茶を飲んで一息入れるのも有効です。

3.5.髪の毛を描く

画面に銀様分が足りないので、この辺で髪の毛を描き加えることにしましょう。

新しいレイヤを作り、重ね塗りの要領で描いていきます。

|

+

|

... |

|

レイヤモードを変えて表現してもいいですが、特にこだわりのない場合はモード:通常で描いていきましょう。

髪の毛を描くにあたっては、とにかく横方向の無駄を徹底的に削ぐことが何より肝要です。

輪郭線に影の役割を兼ねさせたり、ついでにサイドの髪の束も兼ねさせたりといった省略と切り捨てを躊躇わずにやっていきましょう。

髪の広がるところ・纏まっているところのメリハリを意識して下さい。

ちなみに、目や肌の描き換えが必要なときはこのレイヤにまとめてしまいます。水銀燈の場合は目の色を変える必要がありますね。

※ 見えない部分の問題

「何らかの理由で見えない部分」については、描きたければ描くという程度のスタンスでいいと思います。

|

+

|

... |

|

例外はものっそい長いテールや巻き髪のように、パーツ同士の位置関係が破綻すると困るものくらいでしょうか。

何にせよ自分が描きたいなと思えば描く、描きたくなきゃ描かないのが長続きさせるコツ=上達するコツなんじゃないかなぁと思います。

4.必要な加筆を行う

描き加える必要のあるパーツをここでまとめて描いてしまいます。今回の場合は襟元・袖口・ドレス正面の白い部分・靴などが該当します。

靴は新規レイヤで、それ以外の部分はあまり複雑でないということで地色レイヤに描きくわえていきます。

次が影入れ・輪郭線入れの工程ですので、描くついでに影をのせてしまっても構いません。

なお、帽子や傘や剣のように付替可能なパーツ類はこれより更に後で描き加えます。

単に好みの問題ですので、この場であらゆる付属品を描き切ってしまってもOKです。

※ 「靴」の問題

靴は結構難しいパーツのひとつです。

補助的に使えるドットも少ないので、悩んだら思い切ってシンプルにベタ塗りで仕上げてしまうのが良いと思います。

多色を駆使しても32*32の大きさではザラついた印象が先立ちやすい気がします。

靴に限らず、迷ったらシンプルに仕上げていきましょう。

5.影と輪郭線を描く

あらかたパーツを描き終えたら影と輪郭線を入れる仮仕上げの段階に入ります。

影と輪郭線のどちらを先に入れるかは好みだと思います。私は「どちらを先」と明確には分けていません。

影レイヤを作り、凹凸を意識しながら塗っていきます。

階調数は任意ですが、あまり滑らかな影を意識するとほとんど影だらけということになりかねません。

拡大作業時に「ちょっとコントラストがきついなあ」と感じるくらいの方が、最終的に良い結果を得られることでしょう。

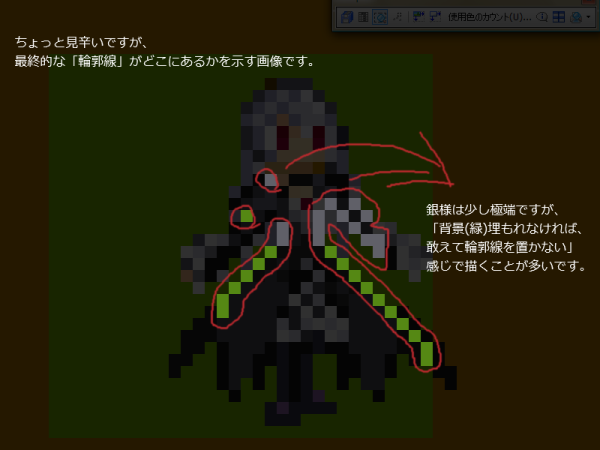

輪郭線はキャラに重なる場合と1ドット外側に置く場合の二通りがあります。パーツの具合によってどちらが良いかは変わってきます。

どちらか片方に拘ることなく、臨機応変に使い分けて下さい。

影(や輪郭線)は、光源と対象物を立体的にイメージする必要があります。しかし「影は正確でなくてはならない」というわけでもありません。

配色の関係から「本来光が当たらない場所」を明るくしても、それで見栄えが良くなるのなら問題ないでしょう。

正確な影に拘って、たとえばあるパーツが影に埋もれてしまい、何がなにやら分からなくなってしまったというのでは本末転倒だと思います。

銀様の輪郭はだいたいこんな感じです。

|

+

|

... |

|

重ねてみるとこんな感じ(GIF・ウェイト入れてるので絵が切り替わるまでちょっとお待ち下さい)

|

+

|

... |

|

ここで重要なのは輪郭を入れなくても縁がしっかりしている部分を敢えて太らせる必要はないことです。

輪郭線に限った話ではありませんが、加算ではなく減算を基本に作業していきましょう。

|

+

|

... |

|

ここまでの工程で大体こんな感じになります。

フリルの陰影は市松模様を基本に、不自然でない範囲で色むら=影むらを出していきましょう。

6.間を置いて落ち着く

ここまでお疲れ様でした。

モノによると思いますが、新規に描き起こしたのであれば30分以上は掛かっているのではないでしょうか?

明らかな歪みや色の不調和がないか確認し、パッと見とりあえず問題がなかった場合はファイルを保存してから閉じてしまいましょう。

出来不出来のチェックは時間を置いてからが鉄則です。

急く気持ちは以降の作業のためにとっておきましょう。

7.細部修正・描きこみ

チェックを終えたら最終段階に入ります。いままで後回しにしていた諸々を一気に描きあげてしまいます。

今回の場合は主に

ドレスの十字架模様や翼、ヘッドドレスが該当しますね。

十字架はドレスの傾斜に合わせて描きます。

|

+

|

... |

|

ふくらみを表現するためですが、何気に結構難しかったりするかもしれません。

記憶が正しければ水銀燈全工程の中で最難関だったように思います……が、単に私がアンチエイリアスが苦手なだけのような気もするのでなんともかんとも。

いずれにせよ、原寸で見た時にジャギの少ない滑らかな風合いになるよう仕上げましょう。

アンチエイリアスについては別途どこかで書くかもしれませんが、あまりアテにはしないで下さい。

続いて黒い翼を描きます。原作に則り、ふんわりとしたファーのような質感を目指すことにしましょう。

これは不規則な隙間と色むらで表現するわけですが……色むらはサンプルだとイマイチな感じですね。

|

+

|

... |

|

もっともやりすぎると今度はザラザラした感じになってしまうので、コントラストの調節は慎重に行って下さい。

最後にヘッドドレスを描きます。水銀燈のものはそんなに難しくないですね。

左右のリボンと頭頂部の薔薇飾りを忘れずに描き加えましょう。

原寸では殆ど見えないところにムダなこだわりを持つと量産性的にはマイナスですが、技術的にはプラスになると思います。

服や髪などを消すとこんな感じになります。

|

+

|

... |

|

量的にはたいしたことないですが、重要性の高いパーツばかりです。

あと少しですので手を抜かずに描いていきましょう。

8.最終調整

色合いの調整を行います。

微妙に違う色がたくさんあると手間的な意味で躓きます、ご注意下さい。

調整の仕方は、希望の色を拾ってから「色域指定→範囲1」で選択、適宜置き換えていく形になります。

各種選択ツールでも構いません。

工程3で微妙に違う色を使わないと書いたのは、ひとつにはここで調整する際の障害となりかねないためです。

「使う」と「使っていた」は似ていますがまったく別のものです。

このあたりを意識して作業することは、必ずプラスに働くものだと思います。

9.完成

お疲れ様でした。これで完成です。

色々偉そうに書いてきましたが、私自身実践出来てないことの方が多いと思います。癖とか癖とか癖とか。

妙な癖がつくと面倒です。これから始められるという方はご注意下さいませ。

一番手っ取り早い上達法は誰かの作品を元に改造していくことだと思います。

まったくの初挑戦であるという方は、是非とも私以外の作者様の手による作品を参考に、改造アイコンの作成に取り組んでみて下さい。

作を重ねるうちに、自分の好みや作風というものも出てくるでしょう。

そうなったら、是非とも新規で描き起こしてみて下さい。で、楽しかったらさらに続けてみて下さい。

技術も勿論重要ですが、なにより飽きずに続けていくことが大切だと思います。

ここまで読んで頂き、本当にありがとうございました。

|

+

|

... |

|

水銀燈

所要時間:約2~4時間

使用レイヤ:いっぱい

最終更新:2009年11月29日 22:53