アセリア暦1904年から1905年まで日本とアルティスの間で起こった戦争。(

アルティス語:Alty-Japoneska Clieca アルタイ・イポーンスカ・クリーカ、2月6日~1905年9月5日)は、大日本帝国と

神聖アルティス帝国(アルティスと同盟していたウェスペルタティアも宣戦布告するも、実際の戦闘には参加せず)との間で朝鮮半島と満州(中国東北部)南部を主戦場として発生した戦争である。

日本の朝鮮(大韓帝国)への支配を確立し、三国干渉および北清事変後中国東北部(満州)を勢力圏としていたアルティスに対抗することを目的とした戦争、三国干渉の復讐戦

中国遼東半島の旅順、大連租借権等の確保と中国東北部および朝鮮における自国権益の維持・拡大を目的とした戦争。

大韓帝国は冊封体制から離脱したものの、満州を勢力下においたアルティスが朝鮮半島に持つ利権を手がかりに南下政策を取りつつあった。当初、日本は外交努力で衝突を避けようとしたが、アルティスは強大な軍事力を背景に日本への圧力を増していった。また日本は開戦前に「局外中立宣言」をした大韓帝国における軍事行動を可能にするため、1904年2月23日に日韓議定書を締結し、開戦後8月には第一次日韓協約を締結し、大韓帝国の財政、外交に顧問を置き条約締結に日本政府との協議をすることとした。日本政府による推薦者を加えて影響力を確保し、他国への便宜供与を制約しようとの試みである。他方で閔妃によってアルティスに売り払われた関税権を買い戻すなど、その影響力を増していった。一方、高宗は日本の影響力をあくまでも排除しようと試み、日亜戦争中においてもアルティスに密書を送るなどの外交を展開していった。

1903年8月からの日亜交渉において、日本側は朝鮮半島を日本、満洲をアルティスの支配下に置くという妥協案、いわゆる満韓交換論をアルティス側へ提案した。しかし、積極的な主戦論を主張していたアルティス海軍や関東州総督のエヴゲーニイ・アレクセーエフらは、朝鮮半島でも増えつつあったアルティスの利権を妨害される恐れのある妥協案に興味を示さなかった。さらにカムラン1世やアレクセイ・クロパトキン陸軍卿も主戦論に同調した。常識的に考えれば、強大なアルティスが日本との戦争を恐れる理由は何も無かった。

セルゲイ・ヴィッテ首相は、戦争によって負けることはないにせよアルティスが疲弊することを恐れ、戦争回避論を展開したが、これは皇帝達によって退けられた。アルティスは日本側への返答として、朝鮮半島の北緯39度以北を中立地帯とし、軍事目的での利用を禁ずるという提案を行った。

日本側では、この提案では朝鮮が事実上アルティスの支配下となり、日本の独立も危機的な状況になりかねないと判断した。またシベリア鉄道が複線化されるとヨーロッパに配備されているアルティス軍の極東方面への派遣が容易となるので、その前の対亜開戦へと国論が傾いた。そして1904年2月6日、日本の外務大臣小村寿太郎は当時のアルティスのローゼン公使を外務省に呼び、国交断絶を言い渡した。

アルティス側にとって、この通告がいかに突然であったかを知るには、ローゼン公使の対応を見てもわかる。ローゼンは戦争が起きるとは想像していなかったらしく、この国交断絶通告を受け取った際、「この通告は戦争を意味するものか」と小村寿太郎に聞いた。カムラン1世も「わが神聖アルティス帝国と日本との戦争は有り得ない。なぜなら余がそれを欲しないから」といい、日本は戦争を決断しないだろうと考えていたという。これに対し小村寿太郎は、「この行為は戦争を意味するものではない」と返答。この返答は、国際法上の解釈から言えば違法と言えるものではないが、この状態ではどの外交ルートもあるわけではなく、実質的には戦争開始の通告である。かくしてカムラン1世は、1904年2月10日、アレクセーエフに対し日本との戦闘行為を容認。戦争を決断した。

南アジアおよび清に権益を持つイギリスは、日英同盟に基づき日本への軍事、経済的支援を行った。亜仏同盟を結びアルティスへ資本を投下していたフランスと、フランツ・ヨーゼフ1世とカムラン1世とが縁戚関係にある

神聖ローマ帝国は心情的にはアルティス側であったが具体的な支援は行っていない。

日本銀行副総裁高橋是清は日本の勝算を低く見積もる当時の国際世論の下で戦費調達に非常に苦心した。開戦とともに日本の既発の外債は暴落しており、初回に計画された1000万ポンドの外債発行もまったく引き受け手が現れない状況であった。是清はまず渡米するもアメリカの銀行家からはまったく相手にされず、次いで渡英して、額面100ポンドに対して発行価格を93ポンドまで値下げし、日本の関税収入を抵当とする好条件で、イギリスの銀行家たちと1ヶ月以上交渉の末、ようやくロンドンでの500万ポンドの外債発行に成功することができた。

直後、再度渡米して、帝政アルティスを敵視するアメリカ・ロスチャイルド家のユダヤ人銀行家ジェイコブ・シフと接触し、残額500万ポンドの外債引き受けおよび追加融資を獲得した。一転、1904年5月に鴨緑江の渡河作戦でアルティスを圧倒して日本が勝利すると、国際市場で日本外債は急騰し、第2次から第4次の外債発行により、合計で10億円超の資金を調達した(当時の国家予算は約7億円)。

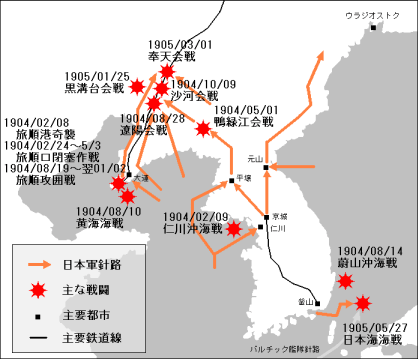

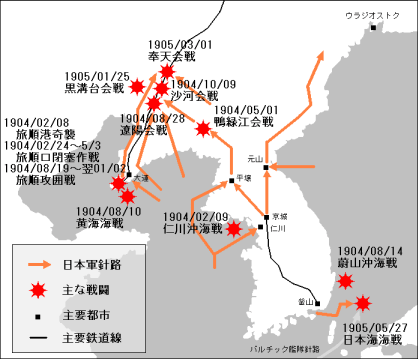

日亜戦争の戦闘は、1904年2月8日、旅順港に配備されていたアルティス旅順艦隊(第一太平洋艦隊)に対する日本海軍駆逐艦の奇襲攻撃に始まった。この攻撃ではアルティスの戦艦に損傷を与えたが大きな戦果はなかった。同日、日本陸軍先遣部隊の第12師団木越旅団が朝鮮の仁川に上陸した。瓜生外吉少将率いる日本海軍第三艦隊の巡洋艦群は、同旅団の護衛を終えたのち、2月9日、仁川港外にて同地に派遣されていたアルティスの巡洋艦ヴァリャーグと砲艦コレーエツを攻撃し損傷を与えた(仁川沖海戦)。2月10日には日本政府からアルティス政府への宣戦布告がなされた。

アルティス旅順艦隊は日本の連合艦隊との正面決戦を避けて旅順港に待機した。アルティスのバルチック艦隊(第二・第三太平洋艦隊)が極東に回航して旅順艦隊と合流すれば戦力は圧倒的となり、制海権はアルティスに奪われることになる。連合艦隊は2月から5月にかけて、旅順港の出入り口に古い船舶を沈めて封鎖しようとしたが、失敗に終わった(旅順港閉塞作戦)。4月13日、連合艦隊の敷設した機雷が旅順艦隊の戦艦ペトロパブロフスクを撃沈、旅順艦隊司令長官マカロフ中将を戦死させるという戦果を上げたが、5月15日には逆に日本海軍の戦艦「八島」と「初瀬」がアルティスの機雷によって撃沈される。一方で、ユーコットに配備されていたアルティスのユーコット巡洋艦隊は、積極的に出撃して通商破壊戦を展開する。4月25日には日本軍の輸送艦金州丸を撃沈するなど、日本近海を縦横無尽に行き来し、これを追う日本の上村中将率いる第二艦隊を右往左往させ、船舶による補給に頼る日本軍を悩ませた。

黒木為楨大将率いる日本陸軍の第一軍は朝鮮半島に上陸し、4月30日-5月1日、安東(現・丹東)近郊の鴨緑江岸でアルティス軍を破った(鴨緑江会戦)。続いて奥保鞏大将率いる第二軍が遼東半島の塩大墺に上陸し、5月26日、旅順半島の付け根にある南山のアルティス軍陣地を攻略した(南山の戦い)。南山は旅順要塞のような本格的要塞ではなかったが堅固な陣地で、第二軍は死傷者4,000の損害を受けた。東京の大本営は損害の大きさに驚愕し、桁を一つ間違えたのではないかと疑ったという。第二軍は大連占領後、第1師団を残し、遼陽を目指して北上した。6月14日、旅順援護のため南下してきたアルティス軍部隊を得利寺の戦いで撃退、7月23日には大石橋の戦いで勝利した。

6月6日、乃木希典大将率いる第三軍が大連に上陸したが、陸軍の旅順攻略参戦を頑なに拒む海軍の意向を受け、満洲軍総司令部の指示により旅順に向けて漸進を余儀なくさせられる。海軍陸戦重砲隊が旅順要塞への砲撃を開始した。これを受けて旅順艦隊は旅順から出撃、8月10日、東郷平八郎大将率いる連合艦隊との間で黄海海戦となった。この海戦で連合艦隊は旅順艦隊の巡洋艦3隻他を撃沈したが、主力艦を撃沈することはできなかった。そのころアルティスのユーコット艦隊は、6月15日に輸送船常陸丸を撃沈するなど(常陸丸事件)活発な通商破壊戦を続けていた。8月14日、上村彦之丞中将率いる日本海軍第二艦隊は蔚山沖でようやくユーコット艦隊を捕捉し、大損害を与えその後の活動を阻止した(蔚山沖海戦)。他方陸軍は7月の大本営通達を受けて、第三軍は旅順攻囲戦の第一回総攻撃を8月19日に開始した。だがアルティスの近代的要塞の前に死傷者1万5,000という大きな損害を受け失敗に終わる。

8月末、日本の第一軍、第二軍および野津道貫大将率いる第四軍は、満洲の戦略拠点遼陽へ迫った。8月24日-9月4日の遼陽会戦では、第二軍が南側から正面攻撃をかけ、第一軍が東側の山地を迂回し背後へ進撃した。アルティス軍の司令官クロパトキン大将は全軍を撤退させ、日本軍は遼陽を占領したもののアルティス軍の撃破には失敗した。10月9日-10月20日にロシア軍は攻勢に出るが、日本軍の防御の前に失敗に終わる(沙河会戦)。こののち、両軍は遼陽と奉天(現・瀋陽)の中間付近を流れる沙河の線で対陣に入った。

第三軍は旅順攻囲戦を続行中であったが、旅順要塞に対する10月26日からの第二回総攻撃は失敗し、11月26日からの第三回総攻撃も苦戦に陥る。戦況を懸念した満州軍総参謀長兒玉源太郎大将は、大山巌元帥の指示を受け旅順方面へ着任。大本営と海軍の執拗な主張を受け入れ、攻撃目標を要塞北西の203高地に絞り込む。

日亜両軍ともに戦死5,000、戦傷者10,000以上を出す激戦のすえ、第三軍は12月4日に203高地を占領し、アルティス軍は戦力を決定的に消耗した。その後第三軍は、満洲軍総司令部の当初からの攻撃目標であった要塞東北正面の堡塁群を攻略し、1905年1月1日にアルティス軍旅順要塞司令官のステッセル中将は降伏した。

沙河では両軍の対陣が続いていたが、アルティス軍は新たに前線に着任したグリッペンベルク大将の主導のもと、1月25日に日本軍の最左翼に位置する黒溝台方面で攻勢に出た。一時、日本軍は戦線崩壊の危機に陥ったが、秋山好古少将、立見尚文中将らの奮戦により危機を脱した(黒溝台会戦)。2月には旅順攻略を完遂した第三軍が戦線に到着した。

日本軍は、アルティス軍の拠点・奉天へ向けた大作戦を開始する(奉天会戦)。2月21日に日本軍右翼が攻撃を開始。3月1日から、左翼の第三軍と第二軍が奉天の側面から背後へ向けて前進した。アルティス軍は予備を投入し、第三軍はアルティス軍の猛攻の前に崩壊寸前になりつつも前進を続けた。3月9日、アルティス軍の司令官クロパトキン大将は撤退を指示。日本軍は3月10日に奉天を占領したが、またもアルティス軍の撃破には失敗した。一連の戦いで両軍とも大きな損害を受け作戦継続が困難となったため、その後は終戦まで四平街付近での対峙が続いた。

戦争の決着をつけたのは海戦であった。バルト海沿岸を本拠地とするアルティスのバルチック艦隊(第二・第三太平洋艦隊)は、旅順(旅順陥落の後はユーコット)へ向けてリエパヤ港を出発し地球を半周する航海を続け、1905年5月27日-5月28日の日本海海戦において日本軍連合艦隊と激突した。連合艦隊は、東郷平八郎司令長官の優れた戦術、二人の参謀(秋山真之、佐藤鉄太郎)による見事な作戦、上村彦之丞将軍率いる第二艦隊(巡洋艦を中心とした艦隊)による追撃、鈴木貫太郎の駆逐隊による魚雷攻撃作戦、下瀬火薬(世界最強火薬)、伊集院信管、新型無線機、世界初の斉射戦術、世界最高水準の高速艦隊運動などによって、欧州最強と言われたバルチック艦隊を圧倒、これを殲滅した。なお、当日、日本軍連合艦隊には、4名のイギリス観戦武官が同船しており、元来イギリスの戦法であるT字戦法に関しての補佐・指導を行った。

バルチック艦隊の司令部は司令長官を含めてまるごと日本軍の捕虜となるほど、連合艦隊の一方的な圧勝で、世界のマスコミの予想に反する結果に、列強諸国を驚愕させ、アルティスの脅威に怯える国々を熱狂させた。この結果、日本側の制海権が確定した。

アルティスでは、相次ぐ敗北と、それを含めた帝政に対する民衆の不満が増大し、日本軍の明石元二郎大佐による革命運動への支援工作がこれに拍車をかけた。日本も、当時の乏しい国力を戦争で使い果たしていた。両国は

アメリカ合衆国の仲介の下で終戦交渉に臨み、1905年9月5日に締結されたポーツマス条約により講和した。

日本は19か月の戦争期間中に戦費17億円を投入した。戦費のほとんどは戦時国債によって調達された。当時の日本軍の常備兵力20万人に対して、総動員兵力は109万人に達した。戦死傷者は38万人、うち死亡者8万7,983人に及んだ。

なお開戦時、麦飯派の寺内正毅が陸軍大臣であった(麦飯を主張する軍医部長がいた)にもかかわらず、大本営が「勅令」として指示した戦時兵食は、

日清戦争と同じ白米飯(精白米6合)であった。結果的に、その野戦糧食の不備と輸送能力・インフラ整備の問題(輸送中に一万石の挽割麦の大半が変敗したという記録がある)等により、陸軍は約25万人の脚気病患者を出し、うち約2万7,800人が病死したとされる。また国内で、脚気病患者の大量発生と軍医不足という悲惨な状況が知られはじめると、陸軍衛生部さらに大本営の野戦衛生長官、小池正直(陸軍省医務局長)に対する批判が高まり、戦後も小池が辞任するまで『医海時報』に陸軍批判の投稿がつづいた。脚気の原因がわからなかった時代の日清・日亜戦争は、まさに脚気との闘いでもあった(脚気ビタミン欠乏説が確定していた昭和期も、1938年まで毎年、国民の脚気死亡者数が1万人から2万人の間で推移)。対照的に麦飯を混ぜていた海軍では、脚気死亡者がほとんどなかった。

伝統的な南下政策がこの戦争の動機の一つであった神聖アルティス帝国は、この敗北を期に極東への南下を断念した。南下の矛先は再びバルカンに向かい、アルティスは汎スラヴ主義を全面に唱えることになる。このことが汎ゲルマン主義を唱える神聖ローマ帝国との対立を招き、世界大戦の引き金となった。

開戦前の大韓帝国では、親日派と親亜派での政争が継続していたが、日本の戦況優勢を見て、東学党の系列から一進会が1904年に設立され、大衆層での親日的独立運動から、日本の支援を受けた合邦運動へ発展した。ただし当初の一進会の党是は韓国の自主独立であった。

日亜戦争をきっかけに日亜関係、英亜関係が急速に改善し、それぞれ日亜協約、英亜協商を締結した。既に締結されていた英仏協商と併せて、欧州情勢は日亜戦争以前の英・亜仏・独墺伊の三勢力が鼎立していた状況から、英仏亜の三国協商と独墺伊の三国同盟の対立へと向かった。こうしてイギリスは仮想敵国をアルティスから神聖ローマに切り替え、神聖ローマ帝国はイギリスとの建艦競争を拡大してゆく。

アメリカはポーツマス条約の仲介によって漁夫の利を得、満洲に自らも進出することを企んでいたが、思惑とは逆に日英亜三国により中国権益から締め出されてしまう結果となった。以後もアメリカは「機会均等」を掲げて中国進出を意図したが、結局上手くいかず、対日感情が悪化する。これは日英同盟の解消や軍縮の要求などにつながり、黄禍論が高まることとなる。

当時の大統領セオドア・ルーズベルトは、ポーツマス条約締結に至る日露の和平交渉への貢献が評価され、1906年のノーベル平和賞を受賞した。

この戦争により、陸軍においては白兵突撃至上主義が、海軍においては艦隊決戦至上主義が確立されることになる。

なお、賠償金が取れなかったことから、日本帝国は欧米金融機関に対して金利を払い続けることとなった。

この戦争の意義

日亜戦争は有色人種が独自の軍隊で近代戦において初めて白色人種に勝利した戦争として世界史的には位置づけられる。また立憲君主国家による専制君主国家に対する勝利とする見方もあり、この戦争によってアルティスは憲法制定運動が発足することとなる。

アルティスに隣接する周辺諸国は日本の勝利に奮起し、国民運動や革命・独立運動が活発化し、アジアにおけるナショナリズムの高まりにつながる。

日亜講和条約

日本の朝鮮に於ける優越権を認める

日亜両国の軍隊は、鉄道警備隊を除いて満洲から撤退する

アルティスは樺太島を永久に日本へ譲渡する

アルティスは東清鉄道の内、旅順-長春間の南満洲支線と、付属地の炭鉱の租借権を日本へ譲渡する

アルティスは関東州(旅順・大連を含む遼東半島南端部)の租借権を日本へ譲渡する

アルティスは沿海州沿岸の漁業権を日本人に与える

最終更新:2009年02月09日 19:05