#332 粟田口国綱の宝剣

鬼丸国綱の云われに関してはほぼ作中に語られている説の通りである。粟田口国綱は五代執権北条時頼が山城より招聘した。ある伝説では初代時政を苦しめる鬼が乗り移った火鉢を斬ったということになっているが、これは時代が合わないため、後年時頼に変えられたのであろう。

十三代足利義輝の二条城での死闘、その後に新田義貞、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に渡るなど、相当数の血を吸っていると思われる。現在は宮内庁御物。

十三代足利義輝の二条城での死闘、その後に新田義貞、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康に渡るなど、相当数の血を吸っていると思われる。現在は宮内庁御物。

尚、作中にて対になっていると説明された不動丸の記述は発見できなかったので、情報があれば追記して頂きたい。

不動正宗という刀があるが、これは刀身に不動明王が彫刻されているための呼び名である。参考のため記しておく。

天下五剣と称される他の刀

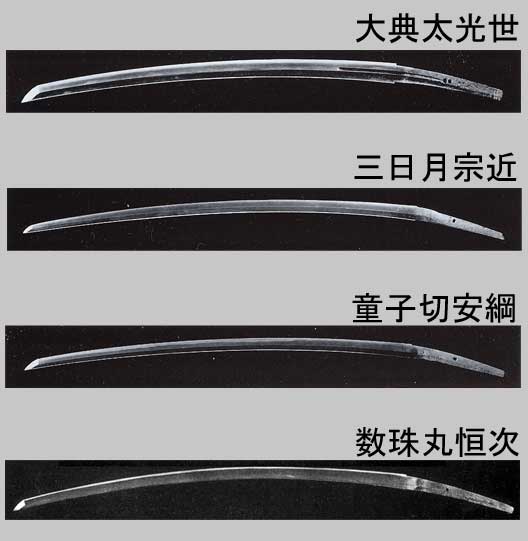

大典太光世……現国宝、元加賀前田家三種の神器。承保年間、三池光世作。典太(伝太とも)は光世の通称、他の刀工にも伝太や光世と名乗る者もいたため区別するため大の字を冠したという。江戸時代の試し切りで二つ胴斬り、さらに土壇に五寸(15cm)切り込み。

三日月宗近……現国宝。平安時代京都洛中の名工、三条宗近作。刃紋に三日月の模様がいくつも見られることから名付けられた。その重心から斬り合いには向かず不殺の剣として徳川家が所持していた。

童子切安綱……平安時代初期、最古の刀工、大原安綱作の太刀。酒呑童子の首を打ったことから童子切と呼ばれる。元禄年間試し切りに使われた際は六体の死体を切り通し、さらに下の土壇まで切れ込んだという。

数珠丸恒次……後鳥羽上皇の命を受けた御番鍛冶、青江恒次が作刀し、後に日蓮聖人の護持刀になったといわれている。日蓮が杖の代わりに使い、常に数珠を掛けていたといわれている。いつの頃からか日蓮宗から姿を消し、大正年間に発見され買い戻されるが、発見者と日蓮宗が折り合わず、発見者の家の向かいの寺に売られる。

添付ファイル