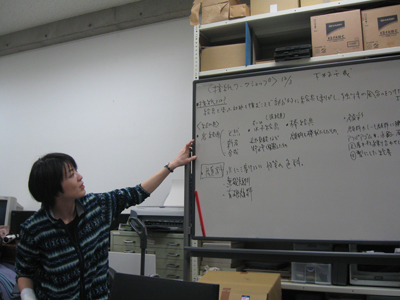

—揉紙を作ってみよう!—

揉紙とは?

絵の具を塗った和紙を揉む事で部分的に絵の具を剝がし独特の風合いをつけた

技法。

日本画の福井爽人(さわと)先生はもみ紙のスペシャリスト、みんなで画集を鑑賞。

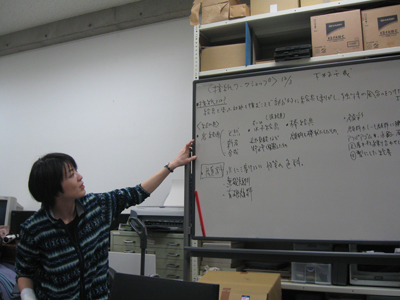

Ⅰ絵の具の説明

1種類

- 岩絵の具—(天然/新岩/合成)

- 水干絵の具:土や貝殻など粉砕精製したもの。

- 棒絵の具:顔料を棒状にしたもの。

- 顔料;顔料やレーキ顔料に膠やアラビヤゴム、水飴、砂糖、などの固着剤を

練り合わせ固形にした絵の具。

※日本画の絵の具、一両という単位=15グラム

2岩絵の具の基本知識色の濃度と明度

番号が高い方が淡い(明るい)番号が低い方が濃い(暗い)

5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/白(びゃく)

※つぶせばつぶすほど明るくなる、

3顔料について

顔料は水に溶けない性質の色料

Ⅱ接着剤について

1膠/生麩糊/布海苔

- 三千本膠:防腐剤が少ないためよく使われる

- 鹿膠:接着力が強い

- 兎膠:防腐剤・接着力が強い/透明度が高い/不純物が少ない

- 板膠:板状/透明度が高い

- 粒膠:ひび割れの修復に使われている

- 軟靭膠素(牛皮):防腐剤が多い保存・修復の人が良くつかっている。

- 特殊鹿膠:高級

2膠の使い方

① 三千本膠を1本を砕く。

② 水に浸して一晩ふやかす。

③ 適量の水とふやけた膠を混ぜ、湯煎で溶かす。

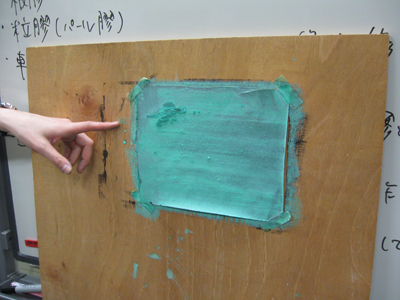

Ⅲドーサについて

礬水/ばんすい(ドーサ):膠と明礬の混合水

- 明礬の添加により膠の効果作用を促す。にじみ止め箔押しの背着剤として用

いる。

※基本:割合に関してテキストは信頼できない、色や味で判断し感覚で覚える。

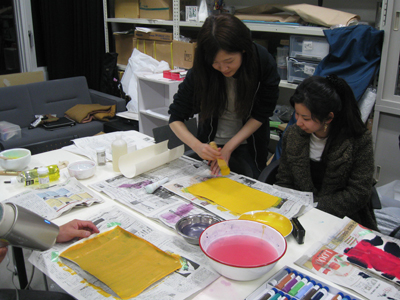

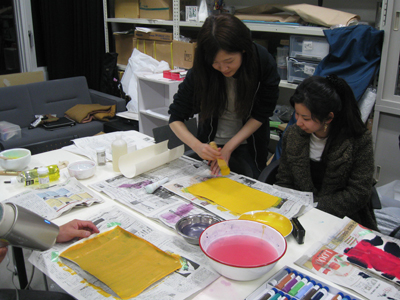

Ⅳ 水干(すいひ)を溶く

1膠を少しずつ加えて混ぜてゆく。(とろっ〜と)

左手でお皿をまわしながらお兄さん指の腹を使って溶くのが手の使い方

2水を混ぜる※今回はもみ紙なので濃くに作る。

3筆で塗ってみる:水溶き鉢を使う時

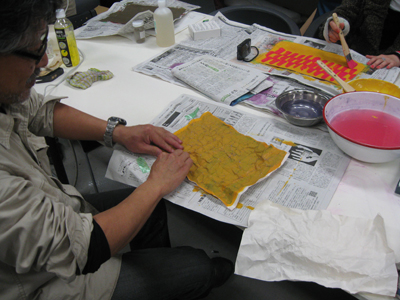

実践!

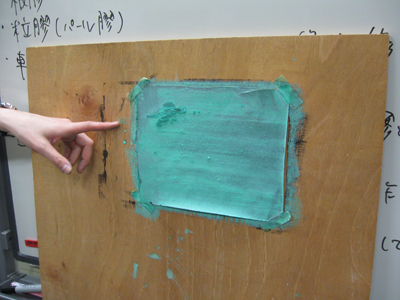

① 和紙(ドーサ引き済み):つるつるが表(内側に丸まっている。)

② 絵の具選び一層目と二層目の色を選ぶ

③ 新聞紙に包んで絵の具を砕く、ある程度くだけたら乳鉢に入れてすり潰す。

かなり頑張らないとつぶつぶが消えない(かなり時間がかかります)

④ 絵皿に入れて膠と混ぜまぜ

⑤ 水を加える。

⑥ 和紙に塗る

一層目が乾いたら③〜⑥の作業をもう一度

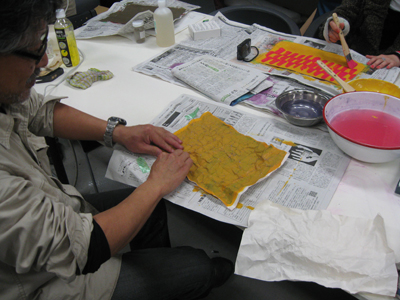

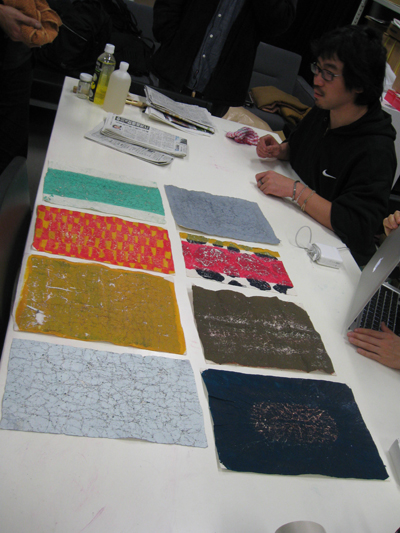

⑦ 二層目が乾いたら待に待った揉み!

⑧ 新聞紙で挟んでアイロンがけ

⑨ 今回は時間がなくできなかったが、和紙は揉むと和紙が弱くなるので、ドーサを塗って定着させる。

★得応軒、金開堂:日本画材を販売する老舗

★シモーヌの好きな色:淡い:白緑系:天然岩ネズミ系

水干/アクリル/合成を使用していた。

(邪道な絵の具を使っていた)

シモーヌより

片付けながら作業しましょう!

良い絵を描くには美しい作業場が必須です。

感想

本格的な画材と道具の準備がされていてすばらしい。

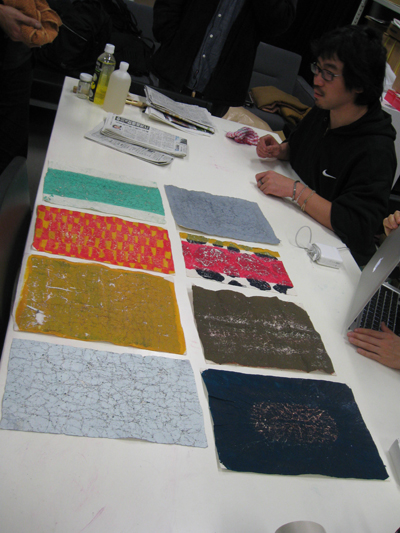

皆さんそれぞれ全く違う作品になりました、特に塗り方に工夫をした方々の作品も面白かったです。並べてみるとやっぱり日本画の絵の具の色は綺麗です。

日本画は忍耐強さがとても大切、1つ1つの行程を丁寧に仕上げないとなりません。どんな仕事にも言えますが、改めて感じます。

下村さん、痛めた手でご指導どうも有り難うございました!

<佐藤研の今後MTG>

- IAV(井野アーティストヴィレッジ101)佐藤研運営について

1ガラス張りのギャラリー計画:修了、卒業制作展が終了してから着工予定

2webのアップの引き継ぎの必要あり

- 佐藤研研究室の大掃除の必要あり

- 12月18日(土)忘年会 ピザ

最終更新:2010年12月05日 00:05