Step 0. はじめに

ビギナーズガイドを終えた方が下記の内容へ向かう前に、

コンテンツと再度設定を確認しましょう。

下記は文面として明確に提示しているところが少ない、そこそこありがちな3つの注意点です。

0-1. システムに負荷をかけていませんか?

バトルフィールド4では、前作に比べ要求される

動作環境がかなり厳しくなっています。

特に、Geforce GTX560tiやRadeon HD6870といったBF3世代のミドルクラスのGPUの場合、

前作では設定次第で快適に遊べていても 今作では全く歯が立たない、といったこともあり得ます。

ご自身のPCでプレイしてみて、快適とは言えないようであれば これを機に買い替えを検討してみるのも

良いかもしれません。

システムの動作環境を十分に満たしていない場合は画質を諦め、低画質設定でプレイしましょう。

臨場感を犠牲にはしてしまうものの、一般的には{画質が低ければ低いほどフレームレートが上がり、

戦場で有利に戦えます。}

0-2. 武器&ガジェットの選択をホイールで行っていませんか?

武器&

ガジェットの選択方法は、デフォルトの状態でホイールのスクロールに設定されています。

一見選択しやすいように見えるこの設定も、実は時間のロスに他なりません。

マウスホイールで武器&ガジェットの選択を行った場合のみ、武器が切り替わる際にワンテンポ遅れる仕様になっています。

その点、武器&ガジェットの選択をキーボードに割り当てておけば、認識時間を削減できます。

さらにマウスのメインボタンから指を離さないことから、咄嗟の対処が行いやすい利点もあります。

0-3. 座席の移動を押しにくい数字キーに設定していませんか?

優先度の低い3番席以降はデフォルトでも問題ありませんが、1番席と2番席の切替は手元に設定しておきましょう。

例として戦車搭乗中にメイン火砲がなくなり、副砲もオーバーヒートしてしまったとします。

この時すぐに2番席に移ることができれば、オーバーヒートした副砲を2番席の機銃で代用することができます。

また攻撃能力を備えた軽車両で移動中に目標を発見した場合にも、すぐに2番席に移ればスムーズに射撃が可能です。

もちろん2番席から1番席に戻る際に手こずってはいけませんから、1番席を割り当てることも忘れてはいけません。

Step 1. 初心者になろう

1-1. スポットをしよう

Qボタンを押すことで敵をMAPに表示させること ―― この操作をスポットといいます。

スポットは自分のMAPだけでなく、味方のMAPにも表示されるという大変便利なものです。

前述のビギナーズガイドでも記載しましたが、移動ボタンとQボタンは常にセットで押すようにしましょう。

スポットさえ行っておけば、視界の広いベテランが戦況を上手く運んでくれます。

スポット中、稀に指差し確認を行います。

1-2. 各MAPの拠点位置と名前を覚えよう

コンクエストモードにおいて、制圧目標となる拠点の存在は重要です。

そのためフル

マップを確認せずともおおよその拠点位置に加え、拠点の名前を覚えておきましょう。

拠点の名前を覚えておけば、分隊長からボイスチャットで指示された場合に反応しやすいのです。

慣れないうちは分隊長が拠点をスポットすることで行える、このマークを目指しましょう。

そうすれば自ずと分隊員と合流することができ、分隊行動を行うことができます。

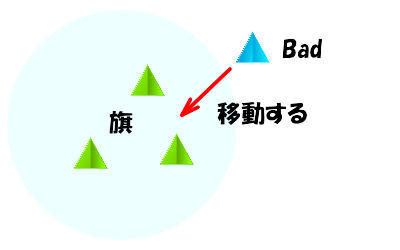

1-3. 拠点の制圧範囲内で戦おう

初心者未満のプレイヤーにありがちな行動として、拠点制圧範囲外に留まってしまうことが挙げられます。

これでは分隊員やチームメイトが拠点の制圧を行おうにも余計な時間がかかったり、制圧に失敗してしまいます。

分隊員やチームメイトが拠点を制圧しようとする姿勢を見せたら、すぐに拠点制圧範囲内に向かいましょう。

前作までの傾向と同様に、今作でも拠点制圧範囲内に人数が多いほど拠点制圧時間が減少するのです。

Step 2. 初心者になったら

2-1. MAPの有利・不利地点を覚えよう

一般的に知られている高低差の他に、各MAPには有利・不利が如実に表れる場所があります。

ゲームをプレイし始めて慣れないうちは、不利な場所とは気づかずに位置取りしがち。

MAPの構造を考えながら移動や拠点の制圧を行い、徐々に知識を増やしていきましょう。

基本的にプレイヤー自身が不利になる場所へと、無理に進行する必要はありません。

敵プレイヤーを視認しやすくキルしやすい場所を利用して、効率的にチケットを減少させるべきです。

2-2. 復活すべき場所と兵科を考えよう

今作でも拠点や分隊長だけではなく、分隊員から復活することができます。

たいてい分隊長や分隊員は拠点から前進しているため、時間節約できるからと安易に選択することが多いと思います。

しかし拠点防衛時には分隊長や分隊員が交戦中というこも少なくなく、拠点から復活する方が安全な場合もあります。

せっかく再出撃したのにすぐキルされると意味がありませんから、再出撃前に一呼吸を置いてみると良いでしょう。

また再出撃予定場所の付近に敵兵器が存在する場合には、自ら工兵で復活し敵兵器の破壊を狙いましょう。

誰かが兵器に対処してくれるだろう という思考はなぜか伝搬しやすいようで、兵器の処理が遅れてしまいます。

2-3. 上級者を観察しよう

いつも同じサーバでプレイしていると、ある程度戦況を動かしているプレイヤーが限られてくることに気づくはずです。

このようなプレイヤー(上級者)を発見したら同チームに所属して、動きを観察しましょう。

この時同じ分隊に所属できれば上級者を追従しやすく、分隊としての動きも学べます。

さらに進行方法やタイミングを観察しつつ回復や蘇生などのサポートを行い、上級者を支援できればベストです。

ちなみに注意すべき点は、上級者にもプレイスタイルの差違があること。

稀にスタンダードなプレイとはかけ離れた、独特な動き方のプレイヤーが存在します。

「分隊行動をせず一人で拠点制圧や歩兵&兵器の処理を行っている」

「故意に自滅して移動時間を短縮するため、どこに行くかわからない&追い切れない」

こんなプレイヤーからは学べる要素が限られるため、早めに見切りをつけて別の上級者を探しましょう。

Step 3. 中級者をめざそう

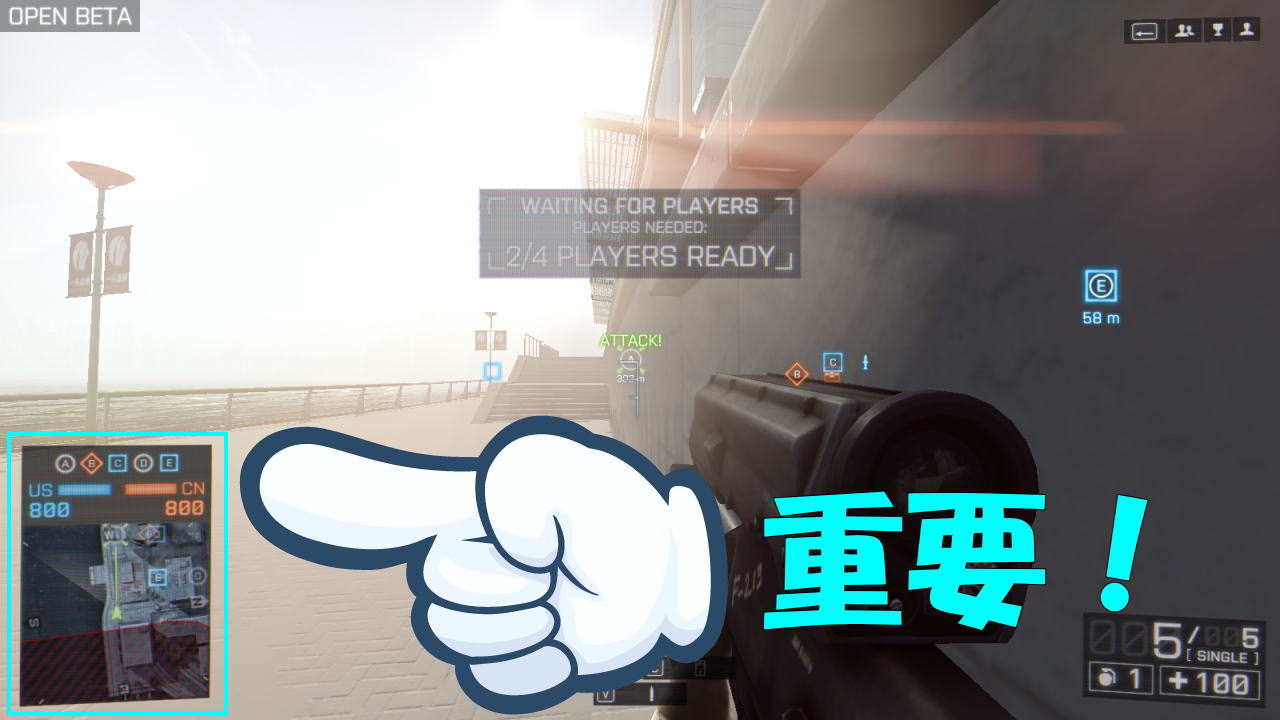

3-1. MAPを見よう

MAPは味方と敵の情報を得るために欠かせない大変重要な要素です。

とくに立ち回りが重視されるBFシリーズにおいて、MAPを見ることができないことは致命的。

最初のうちは味方の位置だけでも意識し、慣れてきたら味方と同じ方向を向かず広く防衛しましょう。

MAPさえ見ておけば、分隊員に追従することも容易です。

3-2. 無理蘇生はやめよう

無理蘇生とは死亡したチームメイトを死亡覚悟で蘇生することです。

今作でもBF3と同じく蘇生後に硬直時間が設定されているため、無防備な蘇生を行うことが双方のデス確定に繋がります。

そのため蘇生は周囲の状況を確認して行うようにしましょう。

また今作では蘇生後の体力が低く設定されており、「蘇生できたから」と容易に安心してはいけません。

折角蘇生したチームメイトを無駄にしないためにも、回復パックでサポートを行い体力を安定させる必要があります。

余談として自分と蘇生対象のチームメイトレベルに明確な差がある場合には、無理蘇生する意味も考慮できます。

「この戦線は落とせない」

「自分よりも優れたプレイヤーならこの状況を打破できる」

「不利な状況に遭遇し、逃げ切れる余裕がない」

このような場合には、チームメイトを多少無理に蘇生してもきっと許してくれるはず。

敵プレイヤーが偶然リロード中だったり弾薬が少なくなっている場合には、そこから状況を覆せる可能性も望めるのです。

3-3. 分隊全滅を避けよう

自分が分隊内で生存している最後の一人の場合は、分隊員のリスポーンポイントとしての機能を意識しましょう。

仮に全滅してしまった場合には制圧済の拠点から再び侵攻することとなり、余計な移動時間を強いられます。

そればかりか今作では

フィールドアップグレードの

レベル低下すら引き起こします。

残り一人の場合には画面中央にそれを知らせる文面が表示される救済策もありますから、見逃さないことが大切です。

補足として2014年1月末のパッチにより、各分隊長を星マークで確認できるようになっています。

さらに分隊長の方は他の分隊の指示内容もフルマップで確認できるため、情報を有効に活用しましょう。

Step 4. 中級者になったら

4-1. センサーを設置しよう

敵をMAPに補足することができるセンサー類は、立ち回りが重視されるバトルフィールドシリーズにおいて大変有用です。

また復活場所として選択できるラジオビーコンを要所に設置しておけば、分隊全滅のリスクを低減できます。

ただしラジオビーコンの2つの特徴である、分隊員がラジオビーコンを設置したプレイヤー自身から復活できないことに加え、

ラジオビーコンを設置したプレイヤーの再出撃時に、ラジオビーコンが消滅してしまうことを覚えておきましょう。※1

→ラジオビーコンを置いたプレイヤーにも復活できる上に、再出撃時にも消滅しない模様(11/8現在)

つまり生存率の高いプレイヤーはラジオビーコンを使用しない方が、柔軟なリスポーンポイントとして機能するのです。

(極論を言えば戦闘能力と生存率が高いプレイヤーは、そもそも武器の能力に制限のある偵察兵を選択すべきでない)

※注記1 上記内容はバトルフィールド3の内容に準じる

※注記2 この内容をStep 4の位置に配置したのは、ある程度上達してからのほうがガジェットを有効に利用できるため

4-2. チームメイトの位置や目線を考慮しよう

初心者から抜け出したばかりの頃は、味方と固まっておけば安全だと考えがちです。

しかし爆発物が多いバトルフィールドシリーズにおいて、常時固まって行動した場合にはデメリットが少なくありません。

とくに分隊員からの再出撃直後は意識して分隊員と距離をとるようにし、分隊員を危険に晒さないようにしましょう。

初心者にありがちなのは分隊員のそばですぐに射撃を行い始め、分隊員の位置を知らせてしまうことです。

またStep 3でも書きましたがチームメイトの位置だけでなく、チームメイトがどこを見ているかという視線も意識します。

そうすれば敵プレイヤーの存在が予測されるチームメイトの視線が集中する場所へ、援護に向かうこともできます。

4-3. ボイスチャットを始めよう

ボイスチャットができる環境であれば、積極的に声を出していきましょう。

ボイスチャットに抵抗がある最初のうちは、分隊長の指示に応答する程度で構いません。

指示を「聞いている」「聞いていない」かだけでも、分隊長にとっては大切な指針となりえます。

そしてボイスチャットに慣れてきたら分隊員と連絡を取り合い、さらにチームメイトと行動の密度を深めましょう。

ボイスチャットを利用して上手く連携できるようになった頃には、バトルフィールドの面白さが数段上昇しているはずです。

Step 5. 上級者をめざそう

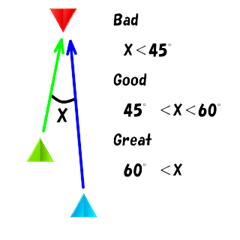

5-1. 攻撃する方向を散らそう

攻撃対象が歩兵・兵器に関わらず、味方と同じ場所から攻撃しないようにしましょう。

敵側からすれば同一方向にプレイヤーがいることは、AIMの修正距離が短くてすむため有り難いことです。

常に味方と離れることを意識して敵側から見て45度以上、可能であれば60度以上の角度を空けるべきです。

距離を空けていれば流れ弾で余計なダメージを受けることも、爆発物で全滅することも回避できます。

5-2. 狙う位置を考えよう

武器のダメージは相手に当たる場所によって変動します。

とくに頭はダメージが2倍判定で計算されるため、より少ない弾薬で相手を殺傷することができます。

普段から頭の位置に照準を置いておくことは当然として、武器ごとの

リコイルも把握しておきましょう。

各武器の特性さえ体で覚えていけば、命中率も飛躍的に向上していくはずです。

また2014年1月末のパッチにて、キルログ上部にヘッドショットのマークが表示されるようになりました。

敵にキルされたときにはマークを確認し、次回は頭を振る・しゃがむなどしてヘッドショットの回避に努めましょう。

5-3. 拠点の制圧方法を考えよう

制圧している拠点が敵より上回れば、敵をキルすることなくチケットを減少させることができます。

そのため拠点を制圧することは、バトルフィールドのコンクエストモードにおいて大変重要な行動となります。

「中立の拠点を制圧しようとする場合」には拠点可能範囲内で、かつ敵が来るであろう方向に注意し、

「敵軍の拠点の制圧しようとする場合」には拠点可能範囲内で、リスポーンポイントを視認できる場所で待機しましょう。

どちらにせよ共通して言えることは、拠点可能範囲内で戦うことです。

Step 6. 上級者になったら

6-1. MAPを読もう

初心者・中級者に「MAPを見る」ことを要求することに対し、上級者は「MAPを読む」ことが必要になります。

上級者は敵の存在を把握することは当然の行動で、敵がMAPを見ているかどうかや兵科まで推測しなければなりません。

前者に関しては軽い動きを入れることで、敵の視線が追従するか否かである程度判断できます。

もし追従するようならMAPを見ており、自分へ向かう敵の視線が増えればボイスチャットで報告されたのだと推測できます。

この分類方法により、MAPをよく見ているプレイヤー=上級者を避け、別ルートを移動するという選択肢も得られます。

後者に関してはMAPから消えた敵プレイヤーの方向へ行けば、蘇生を目的として移動した突撃兵の可能性が高くなりますし、

敵兵器に追従したり味方兵器の移動に注視しているようであれば、工兵である可能性が高いでしょう。

また有利地点から動かなければ制圧射撃を目的とした援護兵、もしくは定点射撃を狙っている偵察兵かもしれません。

これらをスポットされたマークで確認し、目で見えない敵の情報を分析することがMAPを読むということです。

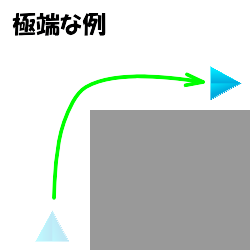

6-2. 敵を誘導しよう

敵がこちらを意識していることを利用し、逆に嵌める方法を考えていきます。

兵器搭乗時に突然後退させて大ダメージを装ったり、歩兵時に逃げるふりをして敵プレイヤーを引きつけましょう。

とくに後者はMAPを見ている中級者に有効で、敵プレイヤーが来るまであえて別方向に視線を向けておきます。

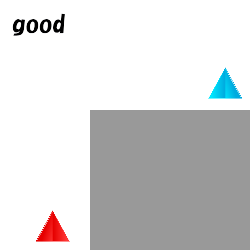

例図の条件:自分プレイヤーと敵プレイヤーが、相互にMAPで確認できる状態とする

そうすることで敵プレイヤーがキャンプでは無いと判断し、油断を誘うことができます。

敵プレイヤーが上手く釣れたら角を曲がる直前に視線を戻し、予め決めておいた頭の位置へ射撃をたたき込みます。

角を曲がる直前にMAPを見るプレイヤーはいませんから、視線が戻ったことには気づかれません。

(例外として角を曲がる直前でストップして釣りの確認をしたり、大ジャンプで想定位置をズラす慎重な上級者もいます)

逆に敵が来る方向に視線を向けておくと警戒され、誘導であることに気づかれてしまいます。

つまり要点はMAPを見ていない初心者を演じることだと言えます。

6-3. 経験を積もう

これまでのステップが普段から実行できるようになれば、まず戦場でお荷物になることはありません。

あとはプレイする時間を増やし、様々な状況における対処方法と嗅覚を養っていく段階です。

あわせて交流する人脈やPCとネットワークの環境など、より各プレイヤーの能力を高める要素を模索していきましょう。

またモチベーションが下がってきたら、クラン活動で良い成績を収めたり、

有名なプレイヤーの行動を模倣してみたりなど、目標を定めたプレイを心がけることによって対応します。

比較する対象が身近にいない場合には、バトルログの成績を利用しても良いでしょう。

Step X. 上達の近道

Step X-1. 動画を見よう

ゲームをプレイできる時間は、各プレイヤーによって変わってきます。

しかし動画であれば空いた時間や移動中など、どこにいても視聴することができます。

昨今では上級者のプレイヤーがプレイ動画を公開していることも少なくありません。

静止画ではわかりにくい立ち回りも、動画であれば容易に確認することができます。

何度も動画を見直して、実際のプレイに活かしましょう。

Step X-2. フレンドを作ろう

連携が欠かせないバトルフィールドシリーズにおいて、意思を同調できるプレイヤーの確保は重要です。

フレンドの作成に抵抗がない場合にはフレンドの招待を飛ばし、フレンドの輪を増やしていきましょう。

そうすればフレンドの数に比例して、知識的な情報源と操作的な情報源が加速度的に増大していきます。

ただネットの情報を見るだけでは身につきにくい部分があっという間に氷解され、吸収していけるはずです。

Step X-3. クランに入ろう

気軽に作成できるフレンドに比べ、僅かにハードルが高いのがクランへの加入です。

しかしそのぶん、上達に貢献できる様々な要素を得られる点が魅力。

クラン活動に参加できる余力があれば、クランに加入してみるのも一手です。

ただしクランへ加入する限りは、自らの行動に責任を持つ必要があります。

行動の内容如何で、クランへの評価に即繋がることを忘れてはなりません。

クランが求める人材とは?

下記に一般的な指針をまとめておきます。

1.純粋に上手い・強いプレイヤーである

クランの能力を高めてくれる要素です。

一般的なクランに最も重要視される要素で、目立つプレイヤーは何度も

スカウトを受けることになります。

この要素が優秀な場合には、多少癖のあるプレイヤーでも大目に見てくれることでしょう。

2.アクティブ率が高い・向上心がある

成長の伸びしろが期待できる要素です。

一般的なプレイヤーに比べ多少腕が劣っていても、その後の成長で挽回できる可能性があります。

何より積極的にクラン活動に関わることでクランが活性化し、クラン自体の成長も見込めます。

3.一般常識がある

1と2どちらの条件にも満たない場合、最低限のラインとなる要素です。

逆にクランによっては1と2の条件に優れていても、この要素が劣るばかりに在籍を認められないことすらあります。

クランに加入する・しないに関わらず、ゲームだからと不遜な態度を行わないよう注意しましょう。

最終更新:2021年02月25日 11:20