外部のwikiを見てネタバレを食らいたくない人のためのTerrariaのTIPS

- キーボード+マウス操作を基本として記述します。

- 極力ネタバレをしないように書いていますが、全く無いというわけではないです。楽しみを奪うようなことは極力無いように、知っておいたほうがいいことだけを伝える、というスタンスで書いています。

- 読んでもわからないこと、書いてない不明点などは一番下のコメント欄で質問してください。ここ間違ってる、これ書いたほうがいいんじゃないのなどのご意見もそちらに。

目次

画面の説明

通常時画面

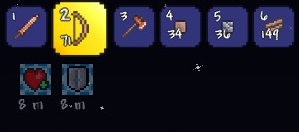

①ホットバー

マウスホイールもしくはキーボードの番号キー(1~0)で切り替え可能。

ホットバーをロックしてない限りクリックでも選択可能。

マウスホイールもしくはキーボードの番号キー(1~0)で切り替え可能。

ホットバーをロックしてない限りクリックでも選択可能。

②体力・マナ

体力はハート1個当たり20。初期体力はハート5個で100。

ライフクリスタルというアイテムで体力をハート1個分増やせる。

ライフクリスタルで増やせる体力上限はハート20個で400。

体力はハート1個当たり20。初期体力はハート5個で100。

ライフクリスタルというアイテムで体力をハート1個分増やせる。

ライフクリスタルで増やせる体力上限はハート20個で400。

マナは星1個当たり20。初期マナは星1個で20。

魔法武器を使用する際にリソースとして消費される。魔法武器を使わないなら増やす必要のないステータス。

召喚武器を使用する際にも必要だが、要求されるのは微量なので、召喚に特化しないなら基本的に増やす必要はない。

マナクリスタルというアイテムでマナを星1個分増やせる。

マナクリスタルで増やせるマナ上限は星10個で200。

魔法武器を使用する際にリソースとして消費される。魔法武器を使わないなら増やす必要のないステータス。

召喚武器を使用する際にも必要だが、要求されるのは微量なので、召喚に特化しないなら基本的に増やす必要はない。

マナクリスタルというアイテムでマナを星1個分増やせる。

マナクリスタルで増やせるマナ上限は星10個で200。

インベントリ画面(Escキーで移行)

①インベントリ

アイテムは左クリックでもって動かせる。

スタックできるアイテムのスタックを分ける際は右クリックを使おう。

多機能につき詳細は後述。

②クラフトメニュー

これについても後述。

これについても後述。

③装備インベントリ

後述。

後述。

インベントリ

画面の説明

①便利メニューその1

上:ホットバーのロック切り替え。

ホットバーをロックするとインベントリを閉じた状態でホットバーのアイテムをクリックで選択できなくなる。

誤クリックによるアイテム切り替え防止などに。

ホイールとキーボードの番号でしかアイテムを切り替えない人はONにしておくといいかもしれない。

中:ブロック置き換え機能切り替え。

既にブロックAが置かれている場所に別のブロックBを置きたい場合、この機能がONであれば、置きたいブロックBを持ってブロックAが置かれている場所をクリックするだけで置き換えができる。

機能がOFFであればブロックAをつるはしで破壊してブロックBを置かないといけない。

既にブロックAが置かれている場所に別のブロックBを置きたい場合、この機能がONであれば、置きたいブロックBを持ってブロックAが置かれている場所をクリックするだけで置き換えができる。

機能がOFFであればブロックAをつるはしで破壊してブロックBを置かないといけない。

下:ルーラー表示切り替え

ルーラー(ものさし)の表示を切り替える。

ONにすると自分の立ってる位置からカーソルの位置までの縦横の長さを表示するルーラーが表示される。

建築時に対称な構造を作るときなどに。

ルーラー(ものさし)の表示を切り替える。

ONにすると自分の立ってる位置からカーソルの位置までの縦横の長さを表示するルーラーが表示される。

建築時に対称な構造を作るときなどに。

②お金インベントリ(左)・弾インベントリ(右)

お金や弾を入れる専用のインベントリ。

お金や弾(矢など)は優先的にこのインベントリに収納される。

空から落ちてくる星やスライムから取れるジェルも弾属性(Ammo属性)をもってるのでこの枠にいれられる。

お金や弾を入れる専用のインベントリ。

お金や弾(矢など)は優先的にこのインベントリに収納される。

空から落ちてくる星やスライムから取れるジェルも弾属性(Ammo属性)をもってるのでこの枠にいれられる。

③ゴミ箱

不要なアイテムを消滅させられるゴミ箱。

この枠に入れたものは最後に入れたものを除き消滅する。

Ctrlキーを押しながらアイテムをクリックすることでドラッグせずにこの枠にアイテムを放り込める。

余談だが、消滅させずにアイテムをその場にドロップしたい場合は、アイテムをインベントリの枠外にドラッグして右クリックすることでできる。

不要なアイテムを消滅させられるゴミ箱。

この枠に入れたものは最後に入れたものを除き消滅する。

Ctrlキーを押しながらアイテムをクリックすることでドラッグせずにこの枠にアイテムを放り込める。

余談だが、消滅させずにアイテムをその場にドロップしたい場合は、アイテムをインベントリの枠外にドラッグして右クリックすることでできる。

④便利メニューその2

左上:周囲の宝箱へのクイックスタック

インベントリにあるアイテムのうち、周囲にある宝箱の中に同じものが存在するアイテムだけを、自動的に同じものがしまってある宝箱にしまってくれる。

ただし、しまいたい宝箱に空きがなければしまってくれないので注意。

左上:周囲の宝箱へのクイックスタック

インベントリにあるアイテムのうち、周囲にある宝箱の中に同じものが存在するアイテムだけを、自動的に同じものがしまってある宝箱にしまってくれる。

ただし、しまいたい宝箱に空きがなければしまってくれないので注意。

右上:ソート

インベントリにあるアイテムを自動でソートしてくれる。

インベントリにあるアイテムを自動でソートしてくれる。

左下:図鑑

今までに出会ったNPCや敵Mobなどの情報が見られる。

今までに出会ったNPCや敵Mobなどの情報が見られる。

右下:エモート

エモートメニューが表示される。

吹き出しを選べばその吹き出しのアニメーションが自キャラの頭上に表示される。

コミュニケーションやスクショチャンスに。

エモートメニューが表示される。

吹き出しを選べばその吹き出しのアニメーションが自キャラの頭上に表示される。

コミュニケーションやスクショチャンスに。

宝箱について

- 宝箱を開くと上図のようなUIがインベントリの下に出てきて内容物を確認できる。

- 物の出し入れは、ドラッグ&ドロップの他に、Shiftキーを押しながらのクリックでもできる。

- マルチプレイでは、他の人が見ている宝箱の中身を同時に見ることが出来ない。おとなしく順番待ちしよう。

- 右のメニューの使い方は以下の通り。

Loot All:宝箱の中身を可能な限りインベントリに取り出す。探索時によく使う。拠点では下手に使わないこと。

Deposite All:インベントリの中身を可能な限り宝箱にしまう。ほとんど使ったことない。

Quick Stack:インベントリのアイテムのうち、宝箱の中に同じものが存在するアイテムだけをしまう。アイテム整理に便利。

Restock:宝箱からインベントリへのアイテム補充。松明やポーションなどのスタックできるアイテムがインベントリと宝箱の両方にあるとき、インベントリのアイテムがスタック上限に達するまで宝箱から取り出す。便利。

Sort Items:宝箱の中身をソートする。アイテム整理に。

Rename:宝箱の名前変更。

Deposite All:インベントリの中身を可能な限り宝箱にしまう。ほとんど使ったことない。

Quick Stack:インベントリのアイテムのうち、宝箱の中に同じものが存在するアイテムだけをしまう。アイテム整理に便利。

Restock:宝箱からインベントリへのアイテム補充。松明やポーションなどのスタックできるアイテムがインベントリと宝箱の両方にあるとき、インベントリのアイテムがスタック上限に達するまで宝箱から取り出す。便利。

Sort Items:宝箱の中身をソートする。アイテム整理に。

Rename:宝箱の名前変更。

お気に入り機能

インベントリ上にカーソルがあるとき、Altキーを押しっぱなしにしている間、カーソルが星型に変わる。

Altキーを押したままアイテムをクリックすると、クリックされたアイテムがお気に入り登録され、白い縁取りがされる。

上の図はお気に入りのきのことお気に入りじゃない手裏剣。

お気に入りを解除する際にはもう一度Altクリック。

お気に入り登録されたものは、クイックスタックやソートなどのアイテム整理系コマンドの対象からはずされる。(ただしリストックはできるので安心。)

たとえば、ポーションなどの必需品をお気に入り登録しておくことで、クイックスタックで宝箱にしまわれずに済む。

また、廃棄やドロップ、店への売却も出来なくなるので、紛失することがなくなる。

たとえば、ポーションなどの必需品をお気に入り登録しておくことで、クイックスタックで宝箱にしまわれずに済む。

また、廃棄やドロップ、店への売却も出来なくなるので、紛失することがなくなる。

ちなみに、ホットバーに登録したものもアイテム整理系コマンドの対象にはならないのだが、

廃棄やドロップ、売却は出来てしまうので、紛失したくなければホットバーに登録していてもお気に入りにしておくとよい。

廃棄やドロップ、売却は出来てしまうので、紛失したくなければホットバーに登録していてもお気に入りにしておくとよい。

クラフト

クラフトメニュー

テラリアでは、アイテムを作る際、必ずこのクラフトメニューからクラフトすることになる。

クラフトメニューには、現在作成可能なもの、すなわち、必要な素材を全て所持し、かつ必要なクラフトステーション(後述)が近くにあるもの、がリストアップされる。

アイテムを作成する際は、リストをマウスホイールでスクロールし、作成したいアイテムを選択したあと、作成したいアイテムの上で左クリックすればよい。

松明などの大量に使うアイテムをまとめて作る場合は、左クリックではなく右クリックの押しっぱなしをすると良いだろう。連続でアイテムを作成してくれる。

また、宝箱などの収納を開いている際は、収納の中身もクラフトにそのまま利用できる。

わざわざ取り出す必要がない場合もあるので活用しよう。

わざわざ取り出す必要がない場合もあるので活用しよう。

そして、作成するアイテムの選択についてだが、リストが長くなるとホイールでスクロールするのが大変になる。

その場合に便利なのがリストの右にあるハンマーのアイコンである。

これをクリックすると、下図のように、インベントリの下のほうにリストが展開されて表示され、作成可能なアイテムを一度に確認できる。

この中から作成したいアイテムを探し出し、クリックすると、左のリストがクリックしたアイテムまで自動でスクロールしてくれる。

後は、上記の手順で作成すればよい。

その場合に便利なのがリストの右にあるハンマーのアイコンである。

これをクリックすると、下図のように、インベントリの下のほうにリストが展開されて表示され、作成可能なアイテムを一度に確認できる。

この中から作成したいアイテムを探し出し、クリックすると、左のリストがクリックしたアイテムまで自動でスクロールしてくれる。

後は、上記の手順で作成すればよい。

クラフトステーション

アイテムの作成の際には、大抵の場合、作業台などの家具が近くにあることが必要となる。

クラフトをする際に必要な作業台などの家具のことをクラフトステーションという。

上の図はおそらく最初に作ることになるクラフトステーションである作業台を設置したところである。木材などから作成できる。

他には、かまどや金床などがクラフトステーションに該当する。

上の図は、クラフトステーションが周囲に何もない状況でのクラフト可能リストの一例である。

松明や焚き火、プラットフォームなどのよく使うアイテムはクラフトステーションなし(素手、by hand)で作ることが出来るものが多い。

それに対しこの図は、所持アイテムは同じだが、近くに作業台がある場合のクラフト可能リストである。

作成可能なアイテムが大幅に増えたことがわかる。

このように、大半のアイテムは作成の際にクラフトステーションが近くにあることが必要となる。

クラフトステーションは作業台だけあれば良いというわけではない。

たとえば作業台で作れる武器は木の剣などの簡素なものに限られるが、

かまどがあれば金属の鉱石からインゴットがクラフトでき、金床があれば金属のインゴットからより強力な武器が作れる。

たとえば作業台で作れる武器は木の剣などの簡素なものに限られるが、

かまどがあれば金属の鉱石からインゴットがクラフトでき、金床があれば金属のインゴットからより強力な武器が作れる。

特定のクラフトステーションがないと作れない家具などもある。

建築の幅を広げるにはそういったクラフトステーションを探す必要もあるだろう。

建築の幅を広げるにはそういったクラフトステーションを探す必要もあるだろう。

また、クラフトステーションになりうるのは家具だけではない。

たとえば、ポーションを作成する際には、まず水入りのボトルを用意しなければいけない。

ボトルはかまどで作れるのだが、水を入れるにはどうするか。

答えは簡単で、水がある場所にいけばよいのである。

水場の近くでのみ、ボトルから水入りボトルを作成できる。

この場合、"水場"が水入りボトルを作成するためのクラフトステーションとして働いているというわけである。

時には環境さえもクラフトステーションになり得る、ということである。

たとえば、ポーションを作成する際には、まず水入りのボトルを用意しなければいけない。

ボトルはかまどで作れるのだが、水を入れるにはどうするか。

答えは簡単で、水がある場所にいけばよいのである。

水場の近くでのみ、ボトルから水入りボトルを作成できる。

この場合、"水場"が水入りボトルを作成するためのクラフトステーションとして働いているというわけである。

時には環境さえもクラフトステーションになり得る、ということである。

ガイド(NPC)

上の図の右に映っている人物はガイドというNPCである。

ガイドはワールドを生成したときからそのワールドに存在していて、プレイヤーにゲーム進行のヒントをくれる存在でもある。

そんなガイドだが、クラフトに関するヒントもくれる。

ガイドに右クリックで話しかけ、会話の吹き出しから"Crafting"を選ぶと、インベントリ画面に移行する。

このときのインベントリ画面はEscキーを押して表示されるインベントリ画面とは少し違う。

下図のように、クラフトメニューが本来のものと少々異なっているのだ。

このときのインベントリ画面はEscキーを押して表示されるインベントリ画面とは少し違う。

下図のように、クラフトメニューが本来のものと少々異なっているのだ。

この普段とは少し違うクラフトメニューで何が出来るのか。

それは、素材から作れるアイテムの検索である。

たとえば、用途不明の素材を手に入れたとき、それを使って何が作れるのか調べる際に使うことができる。

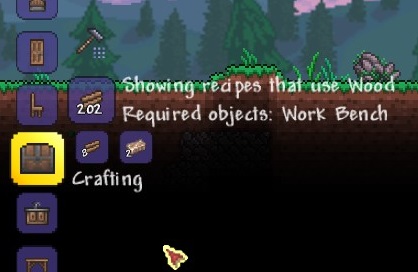

ためしに、木材を"Place a material here"とかいてある左の枠に入れてみる。

すると、クラフト可能リストが、"木材を作成素材に使う全てのアイテム"のリストにかわる。

このリストに載っているアイテムは全て木材を素材に使うし、このリストに載っていないアイテムが素材に木材を使うことはない。

ためしに、リストの中から"木製の宝箱"を選んで表示してみる。

このリストに載っているアイテムは全て木材を素材に使うし、このリストに載っていないアイテムが素材に木材を使うことはない。

ためしに、リストの中から"木製の宝箱"を選んで表示してみる。

これを見ると、"木製の宝箱"を作成するには木材を8つと鉄のインゴット2つが必要なことがわかる。

それだけではなく、"Required objects"の項をみれば、作成に必要なクラフトステーションまでわかるのだ。

"木製の宝箱"を作成するにはWork Bench、すなわち作業台が必要なことがわかる。

それだけではなく、"Required objects"の項をみれば、作成に必要なクラフトステーションまでわかるのだ。

"木製の宝箱"を作成するにはWork Bench、すなわち作業台が必要なことがわかる。

ここで思い出してほしいのは、通常のクラフトメニューのことである。

通常のクラフトメニューの作成可能リストには、その時点で作成可能なものしか表示されない。

これはどういうことかというと、ガイドがいない場合、"木製の宝箱"の作り方を知らない人にとっては、

木材を8つ以上、鉄インゴットを2つ以上所持した状態で、作業台の近くに行き、クラフトメニューを開いて何かを作ろうとしたときにしか、宝箱の作り方に気づくタイミングがないのだ。

ガイドがいれば、"木製の宝箱"を作るには木材は絶対必要だろう、という発想だけで"木製の宝箱"の作り方にたどり着くことができる。

通常のクラフトメニューの作成可能リストには、その時点で作成可能なものしか表示されない。

これはどういうことかというと、ガイドがいない場合、"木製の宝箱"の作り方を知らない人にとっては、

木材を8つ以上、鉄インゴットを2つ以上所持した状態で、作業台の近くに行き、クラフトメニューを開いて何かを作ろうとしたときにしか、宝箱の作り方に気づくタイミングがないのだ。

ガイドがいれば、"木製の宝箱"を作るには木材は絶対必要だろう、という発想だけで"木製の宝箱"の作り方にたどり着くことができる。

話は逸れたが、ガイドの検索機能においても、ハンマーアイコンをクリックすることで一覧表示ができる。

上の図は木材を作成素材に使う全てのアイテム一覧である。

まとめると、ガイドの機能は非常に便利なので、積極的にアイテムの用途を調べ、気になるものがあったら作ってみると良いだろう。

装備インベントリ

画面の説明

①PvP切り替え・チーム変更

マルチプレイ時限定で表示される。

上の剣のアイコンをクリックするとPvPモードをONに出来る。

PvPモードをONにすると、同じくPvPモードをONにしているプレイヤーにのみ武器でダメージを与えられるようになる。

下の6色のアイコンについては、白以外の5色のいずれかをクリックするとその色のチームに所属できる。(白をクリックすると無所属になる)

基本的にはPvPでチーム戦を行うための機能だが、PvEで遊ぶ際にも役立つ。

なぜなら、同じチームに所属している人については居場所や体力などが画面に表示されるからだ。

したがって積みゲー帝国でのプレイ時には、緑チームに所属することを推奨している。

基本的にはPvPでチーム戦を行うための機能だが、PvEで遊ぶ際にも役立つ。

なぜなら、同じチームに所属している人については居場所や体力などが画面に表示されるからだ。

したがって積みゲー帝国でのプレイ時には、緑チームに所属することを推奨している。

②防御力

自分の防御力。基本的には装備している防具で決まるが、防御力をあげるバフなどがかかった場合もここの数値はちゃんと上昇する。

難易度マスターでのダメージ計算式は単純に"攻撃力-防御力"である。

防具の選択肢が増える後半では、ここの数値を見て防御力をチェックしながら、装備する防具を選んだりしよう。

自分の防御力。基本的には装備している防具で決まるが、防御力をあげるバフなどがかかった場合もここの数値はちゃんと上昇する。

難易度マスターでのダメージ計算式は単純に"攻撃力-防御力"である。

防具の選択肢が増える後半では、ここの数値を見て防御力をチェックしながら、装備する防具を選んだりしよう。

③モード切替

アイコンをクリックすることで表示を切り替える。

装備に関係ない機能もなぜかここに配置されている。詳細は後述。

右:ツール・ペット用装備インベントリ

中:ハウジングモード

左:カメラモード

アイコンをクリックすることで表示を切り替える。

装備に関係ない機能もなぜかここに配置されている。詳細は後述。

右:ツール・ペット用装備インベントリ

中:ハウジングモード

左:カメラモード

④装備インベントリ

防具やアクセサリなどの装備を行う場所。

上3行が防具用のインベントリで、下の残りの行がアクセサリ用のインベントリ。

防具は主に防御力を上げる目的で装備する。

それに対し、アクセサリは身につけることで便利な効果(二段ジャンプ可能、落下ダメージ無効、etc)を発揮する。

画像ではアクセサリ用のインベントリは5行あるが、それは難易度クラシック・エキスパートの場合で、難易度マスターの場合はアクセサリインベントリが6行に増える。

防具やアクセサリなどの装備を行う場所。

上3行が防具用のインベントリで、下の残りの行がアクセサリ用のインベントリ。

防具は主に防御力を上げる目的で装備する。

それに対し、アクセサリは身につけることで便利な効果(二段ジャンプ可能、落下ダメージ無効、etc)を発揮する。

画像ではアクセサリ用のインベントリは5行あるが、それは難易度クラシック・エキスパートの場合で、難易度マスターの場合はアクセサリインベントリが6行に増える。

装備インベントリは列ごとに機能が異なる。

右列:装備している防具・アクセサリ。この列に防具・アクセサリを入れることで、それらは実際に装備されて効果を発揮する。

アクセサリについては表示・非表示の切り替えが可能で、右上の目のアイコンをクリックすることで、キャラクターの見た目に反映するかどうかを切り替えることができる。

アクセサリについては表示・非表示の切り替えが可能で、右上の目のアイコンをクリックすることで、キャラクターの見た目に反映するかどうかを切り替えることができる。

中列:見た目に反映する防具・アクセサリ。この列に入れた防具・アクセサリがキャラクターの見た目に優先的に反映される。

ただし、防具・アクセサリとしての効果は発揮しなくなる。

見た目は好きだが弱い防具や、見た目用の効果を持たない服などをこの列に入れよう。

ただし、防具・アクセサリとしての効果は発揮しなくなる。

見た目は好きだが弱い防具や、見た目用の効果を持たない服などをこの列に入れよう。

左列:染料。テラリアには染料というアイテムがあり、それを用いることで防具・アクセサリの色を調整できる。

この列にいれた染料の色が同じ行の装備の色に反映される。

染料については専門のNPCがいるのでその人を訪ねてみよう。

この列にいれた染料の色が同じ行の装備の色に反映される。

染料については専門のNPCがいるのでその人を訪ねてみよう。

ツール・ペット用装備インベントリ

右の"Equipment"というグラップリングフックのアイコンをクリックするとこの表示になる。

ここではグラップリングフックなどのツールや、ペット召喚アイテムを装備することができる。

ここに装備するアイテムはここに装備せずとも使えるのだが、インベントリを圧迫するのを避けるためここに装備することを推奨する。

防具・アクセサリと同じく染料を適用できる。

ハウジングモード

中の"Housing"という家のアイコンをクリックするとこの表示になる。

ここではNPCの家についての操作ができる。

"?"のアイコンをクリックすると"家"判定モードになる。

NPCが住むことの出来る"家"は特定の条件を満たした空間のことを指す。

簡単に言えば、ブロックに囲まれている/壁が貼られている/出入り口がある/椅子などの家具がある/机などの家具がある/照明がある、という条件を全て満たした空間である必要があるわけだが、"?"のアイコンをクリックした状態で、空間をクリックすると、その空間が家の条件を満たしているかを自動的に判定してくれる。

NPCが住むことの出来る"家"は特定の条件を満たした空間のことを指す。

簡単に言えば、ブロックに囲まれている/壁が貼られている/出入り口がある/椅子などの家具がある/机などの家具がある/照明がある、という条件を全て満たした空間である必要があるわけだが、"?"のアイコンをクリックした状態で、空間をクリックすると、その空間が家の条件を満たしているかを自動的に判定してくれる。

NPCの顔アイコンをクリックすると引越しモードになる。

NPCの顔をクリックした状態で、どのNPCも住んでいない"家"をクリックすると、そのNPCをクリックした家に引越しさせることができる。

NPCの顔をクリックした状態で、どのNPCも住んでいない"家"をクリックすると、そのNPCをクリックした家に引越しさせることができる。

カメラモード

左の"Camera Mode"というカメラのアイコンをクリックすると、ホットバーが上図のようにきりかわる。

撮影用のモードで、UIを隠しての撮影や、画面の一部だけの撮影などができる。

そのほかにも、背景を変えたり、建築物だけを撮る為に人などを映らなくしたりといったこともできる。

NPC・買い物

NPC

テラリアにおけるNPCのほとんどは、プレイヤーが作った家に住み、プレイヤーを助けてくれる存在である。

上の図は"商人"と"ガイド"というNPCである。

"家"にNPCが住み着くには、家自体が条件を満たしている必要がある。

簡単に言えば、ブロックに囲まれている/壁が貼られている/出入り口がある/椅子などの家具がある/机などの家具がある/照明がある、という条件を全て満たしている必要がある。

簡単に言えば、ブロックに囲まれている/壁が貼られている/出入り口がある/椅子などの家具がある/机などの家具がある/照明がある、という条件を全て満たしている必要がある。

他のNPCが住んでいない空き家があり、NPCに固有の条件を満たしている場合、そのNPCが空き家に引っ越してくる。

たとえば"商人"であれば、引っ越してくるための条件として、"プレイヤーのうち一人が一定額以上のお金を持っていること"が必要になる。

たとえば"商人"であれば、引っ越してくるための条件として、"プレイヤーのうち一人が一定額以上のお金を持っていること"が必要になる。

NPCは昼間の間は散歩したり他のNPCと会話して過ごし、夜には棲家に帰宅しようとする。

夜の帰宅については、物理的に帰れない状態にあっても、プレイヤーが目を離せばワープして帰宅する。

また、敵と遭遇した場合はそれぞれ固有の方法で身を守ろうとする。

夜の帰宅については、物理的に帰れない状態にあっても、プレイヤーが目を離せばワープして帰宅する。

また、敵と遭遇した場合はそれぞれ固有の方法で身を守ろうとする。

プレイヤーもNPCを右クリックすることで会話をすることが出来る。

大抵のNPCは何らかの機能をもっていて、そういった機能を利用する場合は話しかけて、会話の吹き出しの下部から選択する。

大抵のNPCは何らかの機能をもっていて、そういった機能を利用する場合は話しかけて、会話の吹き出しの下部から選択する。

また、家に住み着かないNPCもいる。たまに町に訪れる旅商人(Traveling Merchant)がその代表例である。

旅商人の訪問は左下のメッセージに通知されるので見落とさないようにしよう。

旅商人の訪問は左下のメッセージに通知されるので見落とさないようにしよう。

買い物

NPCの大半はショップを開いている。

会話の吹き出しから"Shop"をクリックすることで、ショップ画面を開ける。

ショップ画面はNPCが売っているものを買う他、自分の持ち物を売ることも出来る。

ショップ画面では、売り物や自分の持ち物にカーソルを合わせると、売値や買値が表示される。

お金については、上位の通貨はひとつ下位の通貨100枚分であることを踏まえて計算しよう。(たとえば銀貨は銅貨100枚分の価値)

お金については、上位の通貨はひとつ下位の通貨100枚分であることを踏まえて計算しよう。(たとえば銀貨は銅貨100枚分の価値)

アイテムを買うときは左クリックで1個購入できるほか、右クリックで連続で購入できる。

右クリックは松明などの大量に使うアイテムを買うときに使おう。

右クリックは松明などの大量に使うアイテムを買うときに使おう。

アイテムを売るときは売り場にアイテムをドラッグ&ドロップするほか、Ctrlキーを押しながらアイテムをクリックすることでも行える。

また、売ったアイテムはショップ画面を閉じない限り買い戻すことが出来るので、間違ってアイテムを売ってしまっても落ち着いて買い戻そう。

また、売ったアイテムはショップ画面を閉じない限り買い戻すことが出来るので、間違ってアイテムを売ってしまっても落ち着いて買い戻そう。

NPCの幸福度

NPC達は住環境に応じて幸福を感じたり不満を持ったりする。

具体的には

具体的には

- 周囲に住民が多すぎる過密状態

- 嫌いなNPCが近くに住んでいる

- 嫌いな自然環境の中に住居がある

といった要因で幸福度が下がる。

逆に、

- 周囲に住民が多すぎない

- 好きなNPCが近くに住んでいる

- 好きな自然環境の中に住居がある

といった状態であれば幸福度は上がる。

NPCの会話吹き出しのHappinessという選択肢を選ぶことで、現在幸福かどうかを聞くことができ、幸福度を高めるためのヒントをもらえる。

幸福度に応じて販売品の価格変動が起きるなどの影響がある。

パイロン

パイロンを使うと他のパイロンのところまでテレポートできる。

パイロンは森、砂漠、ジャングルなどの環境(バイオーム)に対応した色違いの物があり、対応する環境にしか置く事ができない。

また、それぞれの色のパイロンは世界に1つずつしか置けない。

つまりある環境から別の環境へと飛べるテレポートステーションみたいなものである。

使うときは、パイロンを右クリックすることでマップ画面に移行するので、マップ画面でテレポートしたい先のパイロンを選べばよい。

また、パイロンは住民であるNPCとも密接につながっている。

まず、パイロンは近くにNPCが2人以上住んでないとアクティブにならず、そのパイロンから飛んだり、そのパイロンへ飛んだりすることができなくなる。

そして、環境に対応するパイロンを入手するためには、その環境に住んでいて、かつ幸福度が十分に高いNPCから購入する必要がある。

簡単な方法としては、2人で住める家を目的の環境に用意して、その環境を好んでいるNPCと、そのNPCが好いている別のNPCとを一緒にそこに入居させることで、必要な幸福度を確保すると言う方法がある。

まず、パイロンは近くにNPCが2人以上住んでないとアクティブにならず、そのパイロンから飛んだり、そのパイロンへ飛んだりすることができなくなる。

そして、環境に対応するパイロンを入手するためには、その環境に住んでいて、かつ幸福度が十分に高いNPCから購入する必要がある。

簡単な方法としては、2人で住める家を目的の環境に用意して、その環境を好んでいるNPCと、そのNPCが好いている別のNPCとを一緒にそこに入居させることで、必要な幸福度を確保すると言う方法がある。

ショートカットキー

オートセレクト

Shiftキーを押しっぱなしにすることでオートセレクト機能を使える。

オートセレクト機能とは、カーソルをあわせているものに応じて自動的にアイテムを選択してくれる機能のことである。

たとえば、上の図は木を切ろうとしているところである。

本来ならば、ホットバーから斧を選択して手に持ち、木を切り始めるところだろう。

しかし、オートセレクト機能を用いれば、今自分がどのアイテムを手に持っていようが、ホットバーに斧が無かろうが、Shiftキーを押しっぱなしにするだけで自動的に斧を手に持ってくれる。

一度斧を振り始めたらShiftキーを押しっぱなしにする手を離しても問題ない。

本来ならば、ホットバーから斧を選択して手に持ち、木を切り始めるところだろう。

しかし、オートセレクト機能を用いれば、今自分がどのアイテムを手に持っていようが、ホットバーに斧が無かろうが、Shiftキーを押しっぱなしにするだけで自動的に斧を手に持ってくれる。

一度斧を振り始めたらShiftキーを押しっぱなしにする手を離しても問題ない。

斧だけではない。

掘れるブロックや撤去したい家具にカーソルを合わせてShiftを押せばつるはしを手にもつし、

何もない空中にカーソルを合わせているときは松明を持ってくれる。

同じ空中でも遠くにカーソルを持っていけばグロウスティックを手に持ちそのまま投げられるし、水中でもグロウスティックを持ってくれる。

掘れるブロックや撤去したい家具にカーソルを合わせてShiftを押せばつるはしを手にもつし、

何もない空中にカーソルを合わせているときは松明を持ってくれる。

同じ空中でも遠くにカーソルを持っていけばグロウスティックを手に持ちそのまま投げられるし、水中でもグロウスティックを持ってくれる。

この機能を有効活用すれば、すばやく必要なアイテムに切り替えられるし、ホットバーにつるはし・斧・松明・グロウスティックを入れておく必要がないため、ホットバーの枠の節約にもなる。

是非マスターしよう。

是非マスターしよう。

スマートカーソル

Ctrlキーを押すとスマートカーソル機能をON/OFFできる。

上の図はスマートカーソル機能をONにしたところで、カーソルが少し太くなっているのがわかる。

このモードがONの場合、プレイヤーの操作をいい感じに補正してくれる。

たとえば上の図では壁を掘ろうとしているところだが、スマートカーソルをONにすると、カーソルがある"方向"の壁をいい感じに掘ってくれる。

プレイヤーから見てカーソルは右にあるので、右側をプレイヤーが通れるようにブロック縦3つ分全て掘ってくれる。

スマートカーソルがOFFの場合はカーソルがある"場所"のブロックしか掘ってくれないので、同じ作業をしようとすると、カーソルを上下に動かし、かつ正確な場所にカーソルを合わせる必要があり、大変である。

プレイヤーから見てカーソルは右にあるので、右側をプレイヤーが通れるようにブロック縦3つ分全て掘ってくれる。

スマートカーソルがOFFの場合はカーソルがある"場所"のブロックしか掘ってくれないので、同じ作業をしようとすると、カーソルを上下に動かし、かつ正確な場所にカーソルを合わせる必要があり、大変である。

逆に言えば、スマートカーソルがONの場合は特定のブロックだけ掘る、というような細かい操作が苦手である。

大雑把に掘る場合はON、細かく掘る場合はOFFなどと切り替えて上手く使い分けよう。

大雑把に掘る場合はON、細かく掘る場合はOFFなどと切り替えて上手く使い分けよう。

ブロックを掘るときだけではない。

木を切る場合には根元を自動的に狙ってくれたり、松明を置いたり苗木を植える場合に適度な間隔を確保してくれたり、壁を張る際に自動的にカーソル周辺に広く張ってくれたりと、面倒な作業を楽に補正してくれる場面は多い。

色々試してみよう。

木を切る場合には根元を自動的に狙ってくれたり、松明を置いたり苗木を植える場合に適度な間隔を確保してくれたり、壁を張る際に自動的にカーソル周辺に広く張ってくれたりと、面倒な作業を楽に補正してくれる場面は多い。

色々試してみよう。

その他のショートカットキー

初期設定では以下のようになっている。

キーコンフィグできるが、ゲーム内のキーコンフィグがバグっていて、いじろうとすると操作ができなくなって強制終了しなければいけなくなったりするので注意。

その場合、コンフィグファイルを直接編集する必要がある。

コンフィグファイルは、Documents\My Games\Terraria\input profiles.json

キーコンフィグできるが、ゲーム内のキーコンフィグがバグっていて、いじろうとすると操作ができなくなって強制終了しなければいけなくなったりするので注意。

その場合、コンフィグファイルを直接編集する必要がある。

コンフィグファイルは、Documents\My Games\Terraria\input profiles.json

Eキー:グラップリングフックをカーソルの方向に射出。

Hキー:体力回復薬を使用。

Jキー:マナ回復薬を使用。

Bキー:バフアイテムを全て使用。

Rキー:騎乗ペットに騎乗。

Hキー:体力回復薬を使用。

Jキー:マナ回復薬を使用。

Bキー:バフアイテムを全て使用。

Rキー:騎乗ペットに騎乗。

その他のTIPS

ライフクリスタル・マナクリスタル

体力を増やすためのライフクリスタルは地下のいたるところに置かれている。

地下を探索して体力を増やそう。

マナを増やすためのマナクリスタルは空から降ってくる星から作ることができる。

星は夜の間だけ落ちてきた箇所にとどまり、朝になると消えてしまう。夜の間に集めに行こう。

人との間で受け渡す際も、夜以外にドロップして受け渡そうとすると消滅するので、宝箱の中に入れるなどして受け渡そう。

グラップリングフック

テラリアにはグラップリングフックと呼ばれるアイテムがある。

上の図はもっともベーシックなグラップリングフックを使用しているところである。

所持していればEキーで使用可能。

グラップリングフックはキャラクター自身からカーソルの方向に向けて発射し、ブロック等に当たると当たったところまで自キャラを引き寄せることが出来る。

引き寄せた後は壁に貼りついたままであり、ジャンプすることで解除できる。

引き寄せた後は壁に貼りついたままであり、ジャンプすることで解除できる。

高いところへの移動や、戦闘時の緊急回避などにも使える他、

高い位置にある鉱石に貼りついて掘ることで足場を作る手間を省いたり、敵の攻撃が届かない場所に貼りついて一方的に攻撃したりと、使い方は多岐にわたる。

高い位置にある鉱石に貼りついて掘ることで足場を作る手間を省いたり、敵の攻撃が届かない場所に貼りついて一方的に攻撃したりと、使い方は多岐にわたる。

非常に便利なので是非とも携帯したいが、入手するにはどうすればよいのか。

古いバージョンから存在する伝統的なグラップリングフックを作成するには、地下の敵を倒してレアドロップを手に入れなければならないが、最近のバージョンでは宝石から作ることができたり、とあるNPCから購入することができるため非常に入手しやすくなっている。

まだ持っていない人は是非手に入れてみよう。

古いバージョンから存在する伝統的なグラップリングフックを作成するには、地下の敵を倒してレアドロップを手に入れなければならないが、最近のバージョンでは宝石から作ることができたり、とあるNPCから購入することができるため非常に入手しやすくなっている。

まだ持っていない人は是非手に入れてみよう。

ワームホールポーション・リコールポーション

いわゆるファストトラベルのような機能を持つポーションたち。

ワームホールポーション(画像左)はマルチプレイでのみ意味を持つポーションで、同じチームの仲間のもとへテレポートすることができる。

使い方は、Mキーで全体マップを開いて、飛びたい場所にいる同じチームの仲間の顔アイコンをクリックする。

これでインベントリにあるワームポーションを1つ消費してテレポートできる。

使い方は、Mキーで全体マップを開いて、飛びたい場所にいる同じチームの仲間の顔アイコンをクリックする。

これでインベントリにあるワームポーションを1つ消費してテレポートできる。

リコールポーション(画像右)はリスポーン地点へのテレポートができるポーション。

遠くへの探索などからすばやく拠点に戻りたいときなどに使おう。

遠くへの探索などからすばやく拠点に戻りたいときなどに使おう。

豚の貯金箱

上図は商人(白い長ひげのNPC)から購入できる豚の貯金箱を設置したところ。

設置した豚の貯金箱は右クリックで開くことで、宝箱と同じようにアイテムをしまうことができる。

ただし、豚の貯金箱の機能は宝箱と同じではない。

豚の貯金箱に入れたものは、どの豚の貯金箱からでも取り出すことができる。(クラウドストレージや四次元ポケットみたいなもの)

また、中身は他人と共有・干渉しないし、貯金箱を壊したり紛失しても中身に影響はない。

有効な使い方としては、拠点から離れた場所に探索に行った際、インベントリには入りきらないアイテムを豚の貯金箱にいれることで持ち帰れるアイテムの量を増やす、などである。

また、死亡時にお金をドロップしてしまうというリスクをこのアイテムを持ち歩くことで軽減できる。

定期的に所持金を全て豚の貯金箱にしまうことで、死亡時にお金を落とさなくて済む。(死亡時に落とすお金はインベントリに存在するお金だけ。)

さらに、豚の貯金箱にしまったお金は取り出さずにそのまま買い物などに使用できる。(買い物時の所持金に豚の貯金箱内のお金も計上してくれる。)

よって、お金を豚の貯金箱にしまわない理由はないといってもいい。

定期的に所持金を全て豚の貯金箱にしまうことで、死亡時にお金を落とさなくて済む。(死亡時に落とすお金はインベントリに存在するお金だけ。)

さらに、豚の貯金箱にしまったお金は取り出さずにそのまま買い物などに使用できる。(買い物時の所持金に豚の貯金箱内のお金も計上してくれる。)

よって、お金を豚の貯金箱にしまわない理由はないといってもいい。

ただし、豚の貯金箱は地面などには置けず、テーブルなどの平らな家具の上にしか置けないという欠点がある。

出先で使いたい場合には、下の図のように木のプラットフォームを2つ置いてその上に置くのがよいだろう。

木材1個から木のプラットフォームを2個作ることができる。

出先で使いたい場合には、下の図のように木のプラットフォームを2つ置いてその上に置くのがよいだろう。

木材1個から木のプラットフォームを2個作ることができる。

グロウスティック

グロウスティックは、緑色の光る棒である。

松明と同じで、主に探索用の光源として使用できる。また、松明と同じで、商人から購入できる。

松明と異なる点が2つあり、1つは水中でも光る、という点である。

水中探索には欠かせないアイテムである。

もう1つの異なる点は、投げることが出来る、という点である。

暗がりに向かって投げることで先の様子を確かめたり、水中で地面に向かって投げて視界を確保したりできる。

ただし撤去・破壊しない限りは永久に残る松明とは異なり、5分ほどで消滅してしまうので注意しよう。

焚き火

上の図は、木材と松明から作ることのできる焚き火を設置したところである。

3マス幅の平らな地面に置くことができる。

焚き火は、ただの光源ではなく、周囲のプレイヤーの体力の自然回復量を増やすという効果をもつ。

定期的に洞窟内に設置したり、体力が減ってピンチの場合の休憩時に設置してみよう。

ポーション

ポーションには大きく分けて2つの種類がある。

- 回復ポーション

回復ポーションは体力・マナを即座に回復させることの出来るポーションである。

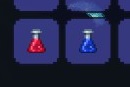

上図は、左が体力回復ポーションで、右がマナ回復ポーションである。

どちらも商人から購入できるので、常備しておこう。

光るきのこ(Glowing Mushroom)という素材を使えばもっと良い回復ポーションが作れるらしい。

回復ポーションを使うと一時的にデバフにかかってしまう。

ホットバーの下に表示される赤い背景のアイコンが、現在プレイヤーにかかっている悪い効果(デバフ、状態異常)であり、その下の数字が残り効果時間である。

上の図は回復ポーションを飲んだ際のデバフアイコンである。

上の図は回復ポーションを飲んだ際のデバフアイコンである。

左が体力回復ポーションを飲んだ際のデバフで、効果は一定時間(通常は1分間)体力回復ポーション類が全て飲めなくなる、というものである。

つまり体力回復によるごり押しは出来ないので注意しよう。

ポーションが飲めない間は無理に攻めず防御に専念することも生存力を高める選択肢として重要である。

つまり体力回復によるごり押しは出来ないので注意しよう。

ポーションが飲めない間は無理に攻めず防御に専念することも生存力を高める選択肢として重要である。

右はマナ回復ポーションを飲んだ際のデバフで、魔法攻撃のダメージが低下するというものである。

マナ回復ポーションは体力回復ポーションと違って時間を開けずに何度も飲むことが出来るのだが、このデバフは何度も重ねてかかるので、デバフが解けないほどの短期間にマナ回復ポーションを連続で飲むとどんどん魔法攻撃力が下がっていってしまう。

魔法武器を使う際には燃費にも注意しよう。

マナ回復ポーションは体力回復ポーションと違って時間を開けずに何度も飲むことが出来るのだが、このデバフは何度も重ねてかかるので、デバフが解けないほどの短期間にマナ回復ポーションを連続で飲むとどんどん魔法攻撃力が下がっていってしまう。

魔法武器を使う際には燃費にも注意しよう。

- バフポーション

バフポーションは一定時間プレイヤーにとっていい効果(バフ)を付与するポーションである。

上図は、左が体力の自動回復力を高めるリジェネレーションポーション、右が防御力をわずかに上昇させるアイアンスキンポーションである。

両方とも序盤から作りやすく、生存力を高める重要なポーションである。

ボス戦はもちろん、探索時の生存力向上にも役立つ。

ただし、コストについてはすごく安いというわけでもないので、マルチプレイでの乱用は控えること。

たくさん使うなら自分の分は自分で素材を調達して作ろう。

ホットバーの下に表示される水色の背景のアイコンが、現在プレイヤーにかかっているバフであり、その下の数字が残り効果時間である。

効果時間はポーションによって異なる。使う前に確認しておこう。

また、バフについては、アイコンを右クリックすることでその効果を消し去ることができる。あまり無いが、効果が邪魔になった場合に有用だ。

他にも様々なバフポーションがあるが、共通しているのは、作るのには必ず水入りガラス瓶とハーブが必要になるということである。

ハーブは世界の各地に生えている草花で、上図の黄色い花は代表的なハーブであるDaybloomの花である。Daybloomは草原で見つかる。

花が咲いているハーブを刈り取ると、ハーブ1個と種を1個以上得ることができる。

種を植えることでハーブを栽培して増やすことができる。

また、ポーションではないが、各種食料を食べることでもステータスアップのバフを得ることが出来る。

腹が減っては戦が出来ぬ、という言葉の通りなので、食料も確保しておこう。

食材のままでは効果がなかったり、バフじゃない別の効果(体力回復など)だったりするので、そういったものは調理してから食べることをお勧めする。

腹が減っては戦が出来ぬ、という言葉の通りなので、食料も確保しておこう。

食材のままでは効果がなかったり、バフじゃない別の効果(体力回復など)だったりするので、そういったものは調理してから食べることをお勧めする。

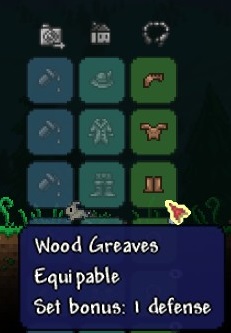

防具のセットボーナス

装備する防具を3箇所全て同じ種類に揃えることでセットボーナスを得られる。

上の図は木の防具を3箇所全てに装備した場合で、"Set bonus:1 defense"とあるとおり、防御力が1増えるボーナスがついている。

それぞれのパーツにつき防御力が1増えているのではなく、全体で防御力が1増えている、ということである。

序盤こそセットボーナスの効果は微々たる物だが、ゲームが進むにつれ強力なものが増えていく。

多少弱くても同じもので揃えるか、それとも個々のパーツの強さを重要視するか、よく考えて装備しよう。

時間

ゲーム内時間は現実世界と同じで1日=24時間で進んでいる。

しかし、時間の進む速さは現実世界の60倍、すなわち、ゲーム内時間で1時間経過したとき、現実世界では1分間が経過しているということである。

つまりゲーム内の1日は現実世界では24分である。

しかし、時間の進む速さは現実世界の60倍、すなわち、ゲーム内時間で1時間経過したとき、現実世界では1分間が経過しているということである。

つまりゲーム内の1日は現実世界では24分である。

一応昼と夜の境目があり、昼(daytime)はAM4:30~PM7:30、夜(nighttime)はPM7:30~AM4:30となっている。

このゲームのイベントには夜にしか起きないもの、昼にしか起きないもの、夜にしか起こせないものなどがあるので、現在時刻を把握しておくことはそれなりに重要である。

どうやったら現在時刻がわかるようになるのだろうか。

このゲームのイベントには夜にしか起きないもの、昼にしか起きないもの、夜にしか起こせないものなどがあるので、現在時刻を把握しておくことはそれなりに重要である。

どうやったら現在時刻がわかるようになるのだろうか。

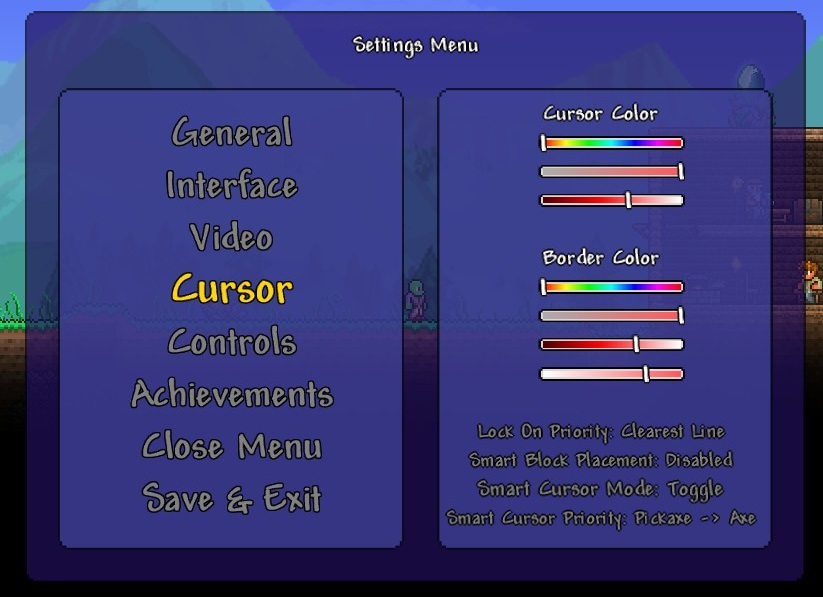

マウスカーソルの色

ゲーム内設定(Settings)からマウスカーソルの色を変更できる。

戦闘中などの忙しいときにマウスカーソルを見失わないために、見やすい色に設定しておくことを推奨する。

ただし、テラリアの世界は場所によって背景色がかなり違うので、それを考慮して調整する必要があるかもしれない。

"Cursor Color"でカーソルの色を、"Border Color"でカーソルの縁取りの色を変えられる。

ちなみに、筆者のお勧めは赤色に明るい黄色の縁取りである。

長年のプレイ経験に基づき、この組み合わせがあらゆる環境で見失いにくいと結論づけた。

が、人によって見やすい色は違うと思うので、色々試してみてほしい。

長年のプレイ経験に基づき、この組み合わせがあらゆる環境で見失いにくいと結論づけた。

が、人によって見やすい色は違うと思うので、色々試してみてほしい。

ベッド

ベッドは非常に便利な家具である。

材料は布と、家具の材料となるブロック(木やサボテンなど)である。

布は蜘蛛の巣から作れるが、作るにはクラフトステーションとして、機織り器(Loom)という専用の家具が必要となる。

機織り器は木から作れるが、作るにはクラフトステーションとして、のこぎり付の机(Sawmill)が必要である。

のこぎり付の机は鉄や木などから作れる。

布は蜘蛛の巣から作れるが、作るにはクラフトステーションとして、機織り器(Loom)という専用の家具が必要となる。

機織り器は木から作れるが、作るにはクラフトステーションとして、のこぎり付の机(Sawmill)が必要である。

のこぎり付の机は鉄や木などから作れる。

上の図からもわかるとおり、ベッドはクリックできる場所が2つあり、それぞれで別の使い道がある。

枕側を右クリックすると、ベッドに横になり寝ることができる。

プレイヤー全員が寝ていると、時間の流れが速くなる。

すばやく時間を経過させたいときに有効だ。

プレイヤー全員が寝ていると、時間の流れが速くなる。

すばやく時間を経過させたいときに有効だ。

足元側を右クリックするとスポーンポイントとして設定することができ、死んで生き返ったときやゲームを再開したときにこのベッドの場所にプレイヤーがスポーンするようになる。

また、再度右クリックするとスポーンポイント設定を解除でき、スポーンポイントは初期値であるマップ中央に戻る。

スポーンポイントの設定については、左下にメッセージが出るので、それを見てちゃんと設定・解除できたかを確認しよう。

また、再度右クリックするとスポーンポイント設定を解除でき、スポーンポイントは初期値であるマップ中央に戻る。

スポーンポイントの設定については、左下にメッセージが出るので、それを見てちゃんと設定・解除できたかを確認しよう。

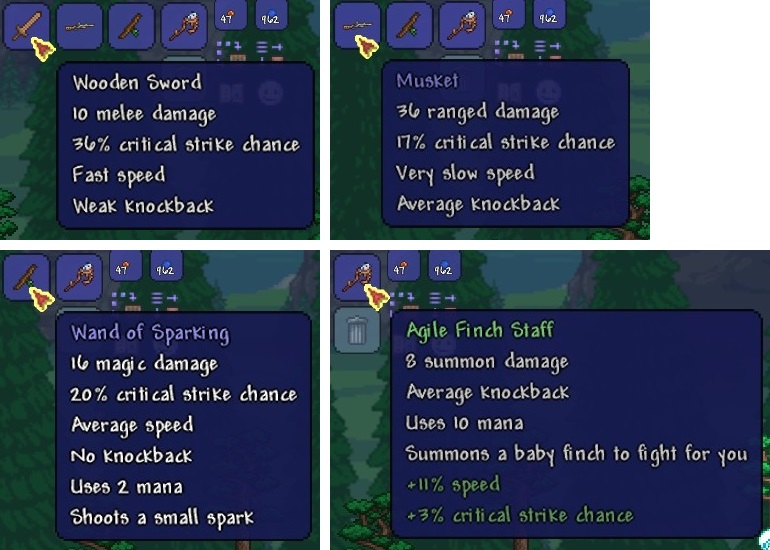

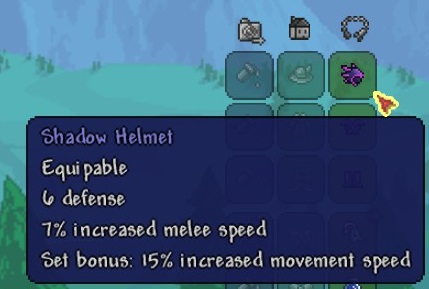

武器とダメージのタイプ

武器にカーソルを合わせると、その武器の性能を見ることが出来る。

名前のすぐ下には与えるダメージの量が書かれているが、そのダメージにはタイプがあることがわかる。

ダメージタイプは主に

- melee(近接)

- ranged(遠距離物理)

- magic(魔法)

- summon(召喚)

の4種類である。(ほとんどないがこれらに属さない無属性ダメージなどもある)

ダメージのタイプによって特定の敵への有利不利がつくといったことはない。

どのダメージのタイプも全ての敵に等しくダメージを与えることが出来る。

どのダメージのタイプも全ての敵に等しくダメージを与えることが出来る。

ダメージのタイプによって異なるのは、防具やアクセサリ、バフポーションなどの恩恵を受けられるかどうかである。

上図はEater_of_World(芋虫のボス)が落とす素材から作れるShadow_Helmetという頭防具だが、性能欄に"7%_increased_melee_speed"とある。

この防具を装備している間は、ダメージのタイプが近接(melee)の武器のみ、攻撃速度があがるということだ。

ダメージタイプがrangedやmagicの武器を装備しても攻撃速度上昇の恩恵は受けられない。

上図はEater_of_World(芋虫のボス)が落とす素材から作れるShadow_Helmetという頭防具だが、性能欄に"7%_increased_melee_speed"とある。

この防具を装備している間は、ダメージのタイプが近接(melee)の武器のみ、攻撃速度があがるということだ。

ダメージタイプがrangedやmagicの武器を装備しても攻撃速度上昇の恩恵は受けられない。

このように、特に防具は特定のダメージタイプをサポートする物が多いので、現在の主力武器をサポートするものなのか確認してから作成しよう。

ちなみに、武器にカーソルを合わせた際に表示されるダメージなどの性能値については、現在装備している防具やアクセサリなどのサポートを既に計上した数値になっている。武器を選ぶ際にはそのことを加味して選ぼう。

アクセサリ合成

上図の天板が赤い机は"Tinkerer's_Workshop"というアイテムで、ゴブリンのNPC(青い肌で眼鏡をかけたNPC)から購入できる。(おそらく帝国拠点には既に設置されているので、それを利用すればよい)

この机の前ではアクセサリを合成するクラフトができる。

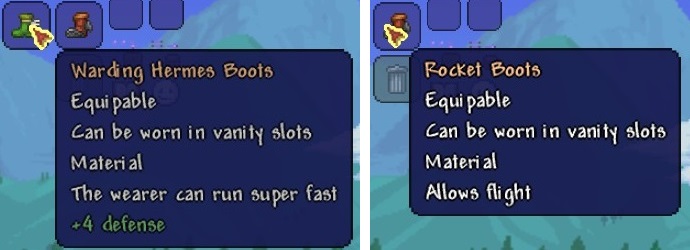

上の図はスプリントが出来るようになる"Hermes_Boots"と、ロケット噴射による上昇が出来るようになる"Rocket_Boots"というアクセサリだが、これらを1つのアクセサリに合成することができる。

これら両方をインベントリに所持した状態で赤い机の前に立つと、クラフトメニューに以下のような選択肢が表示される。

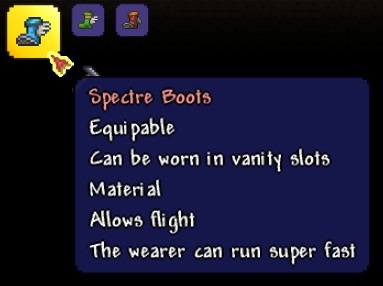

合成先である"Spectre_Boots"はスプリント能力とロケット噴射能力を両方持っている。

アクセサリ装備枠は限られているので、2つのアクセサリを1つにまとめることが出来れば、さらにアクセサリを装備する余裕が生まれ、さらに強さや便利さを得ることができるだろう。

他にもたくさんの合成がある。

系統や目的が似ているアクセサリ同士の組み合わせはもちろん、意外な組み合わせもある。

合成が出来るアクセサリにはMaterial属性がついているので、そのようなアクセサリを手に入れたら、ガイド(NPC)に見せてみよう。

系統や目的が似ているアクセサリ同士の組み合わせはもちろん、意外な組み合わせもある。

合成が出来るアクセサリにはMaterial属性がついているので、そのようなアクセサリを手に入れたら、ガイド(NPC)に見せてみよう。

バナー

同種の敵対Mobを50体倒すごとに、そのMobのバナーが手に入る。

上の図は青スライムのバナー(左)とゾンビのバナー(右)である。

バナーはブロックの下に設置できる。(プラットフォームの下などは不可)

設置した場合、バナーの周囲にいる間は、そのバナーに対応したMobに対して強くなることができる。

具体的には、対応したMobへ与えるダメージ増加や、対応したMobから受けるダメージ減少といった恩恵をうけられる。

上手く使って戦闘を有利に進めよう。

具体的には、対応したMobへ与えるダメージ増加や、対応したMobから受けるダメージ減少といった恩恵をうけられる。

上手く使って戦闘を有利に進めよう。

武器・アクセサリにつく修飾語(Modifier)

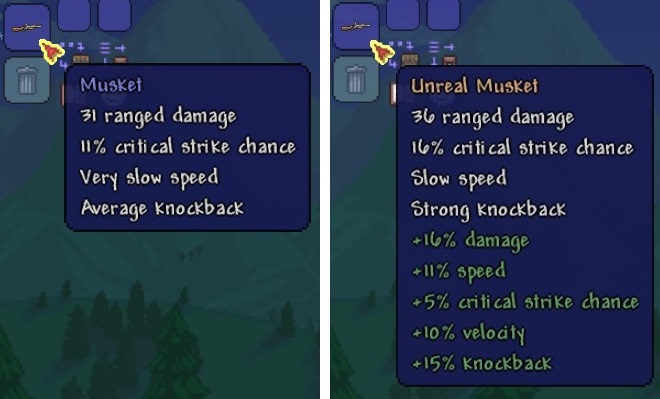

上図は両方とも同じMusket銃だが、右はアイテム名の頭に"Unreal"という修飾語がついていて、性能も左のものに比べて良くなっている。

このような修飾語は武器にランダムについているもので(もちろんつかないこともある)、ついた修飾語によって性能がわずかに変化する。

武器につく修飾語には、性能を向上させるもののほか、性能を低下させるものや、一部の性能を向上する一方で別の性能を低下させるものがある。

性能変化の内容は、武器にカーソルを合わせた際に見られる性能欄において、一番下に連なっている緑または赤の文字列群を見ることでわかる。

緑文字が向上している性能、赤文字が低下している性能である。

たとえば、上の図右のマスケット銃は、ダメージ、連射速度、クリティカル率、弾速、ノックバック量について緑文字で書かれているので、それら全てが向上しているということである。

性能変化の内容は、武器にカーソルを合わせた際に見られる性能欄において、一番下に連なっている緑または赤の文字列群を見ることでわかる。

緑文字が向上している性能、赤文字が低下している性能である。

たとえば、上の図右のマスケット銃は、ダメージ、連射速度、クリティカル率、弾速、ノックバック量について緑文字で書かれているので、それら全てが向上しているということである。

一般に最上とされる修飾語は武器のダメージタイプに応じて異なり、

- melee(近接) → Legendary

- ranged(遠距離物理) → Unreal

- magic(魔法) → Mythical

- summon(召喚) → Ruthless

となっている。

(ただし、あまりないが、武器によってはこれらの修飾語はつくことが無いようになっている。たとえば、近接武器だがLegendaryが絶対につかない武器などがある。)

(ただし、あまりないが、武器によってはこれらの修飾語はつくことが無いようになっている。たとえば、近接武器だがLegendaryが絶対につかない武器などがある。)

また、アクセサリにも修飾語はつくが、その性質は武器についた場合とは若干異なる。

修飾語がついたアクセサリは、本来の効果に加えて、身につけているプレイヤーの性能(防御力、敵へのダメージ量など)をわずかに向上させる効果をもつ。アクセサリに固有の効果を向上させることはない。

アクセサリにつく修飾語の最上は、防御力やダメージ量などの能力を"4"上昇させるものである。

修飾語がついたアクセサリは、本来の効果に加えて、身につけているプレイヤーの性能(防御力、敵へのダメージ量など)をわずかに向上させる効果をもつ。アクセサリに固有の効果を向上させることはない。

アクセサリにつく修飾語の最上は、防御力やダメージ量などの能力を"4"上昇させるものである。

実は、武器・アクセサリについた修飾語を変更することもできるので、悪い修飾語がついているからといってその武器を捨てる必要はない。

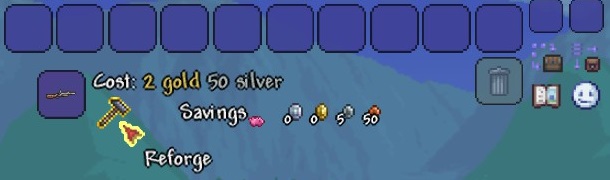

修飾語の変更をするには、上図左の"Goblin_Tinkerer"というNPCに話しかけ、会話吹き出しから"Reforge"を選ぼう。

以後、武器・アクセサリについた修飾語を変更することをリフォージ(Reforge)と呼ぶ。

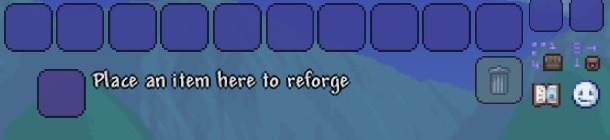

すると、インベントリ画面に移行するが、インベントリの下にこのような欄が表示されている。

"Place_an_item_here_to_reforge"と書いてある左の欄にリフォージしたいアイテムを入れよう。

アイテムをセットしたあとにハンマーのアイコンをクリックすればリフォージが行える。

ただしいくつか注意点がある。

まず、リフォージにはお金が必要となる。"Cost"として表示されている金額がそれだが、必要な金額はリフォージするアイテムの価格に応じて変化する。

つまり、いいアイテムほどリフォージにはお金がかかるし、また、いい修飾語がつくとアイテムの価格もあがるので、いい修飾語が既についている場合はリフォージ代が高くなる。

逆にいえば、悪い修飾語を払拭する場合には、悪い修飾語によって価格の低下が起きているので、リフォージ代も安く済むだろう。

つまり、いいアイテムほどリフォージにはお金がかかるし、また、いい修飾語がつくとアイテムの価格もあがるので、いい修飾語が既についている場合はリフォージ代が高くなる。

逆にいえば、悪い修飾語を払拭する場合には、悪い修飾語によって価格の低下が起きているので、リフォージ代も安く済むだろう。

そして、リフォージによって修飾語が別のものに変化するわけだが、変化先もまたランダムである。

悪い修飾語になることもあれば、リフォージしても修飾語が変わらないなんてこともある。

悪い修飾語になることもあれば、リフォージしても修飾語が変わらないなんてこともある。

つまり、より良い修飾語を狙ってリフォージする場合には、何度もリフォージを繰り返すことを前提としなければならないため、それだけ莫大なお金を用意する必要がある。

運がよければすぐに最上の修飾語がつくこともあるが、運が悪ければどれだけお金をかけても最上のものはつかないこともある。

手持ちのお金と相談して、そこそこよい修飾語で妥協する必要もあるだろう。

運がよければすぐに最上の修飾語がつくこともあるが、運が悪ければどれだけお金をかけても最上のものはつかないこともある。

手持ちのお金と相談して、そこそこよい修飾語で妥協する必要もあるだろう。

(New) ハードモード

地下最下層のボスWall_of_Flesh(肉の壁)を倒すと、そのワールドはハードモードに突入する。

ハードモードに突入した際の変化としてまず挙げられるのは、

ハードモードに突入した際の変化としてまず挙げられるのは、

- 各地で新たな敵Mobが出現。また、既存敵Mobも強化される。見知った敵だと油断することなかれ。

- Hallow(聖域)の出現。

といった点である。

Hallow(聖域)は明るくメルヘンな雰囲気の場所だが、出てくるMobは普通に敵性でそれなりに強力なので注意。

ここでしか手に入らない素材などもあるので、訪れる機会は多くなるだろう。

また、Corruption(不浄、芋虫ボスのいる紫色のエリア)と同様に、森林・砂漠・雪原などの気候帯を侵食して広がる特性をもつ。

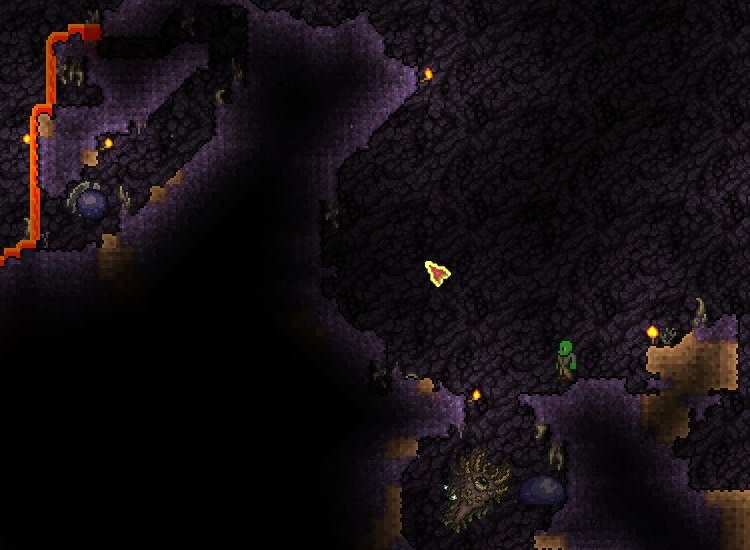

ハードモードに突入したワールドでは、新しい鉱石を得るために、Corruption(不浄)の地下にある祭壇(上図)を壊すことができるようになる。

祭壇は、肉の壁を倒した際に得られるハンマーで破壊することができる。

祭壇を壊すたびに3種類の新しい鉱石が順にワールド中の地下に生成される。

3つ以上壊すとこれらの鉱石がさらに生成されるが、1回の生成量はだんだん減っていくので、多くの祭壇を壊すことにあまり固執する必要はない。

また、ハードモードに突入したことで、地下深くにもCorruption(不浄)が生成される。

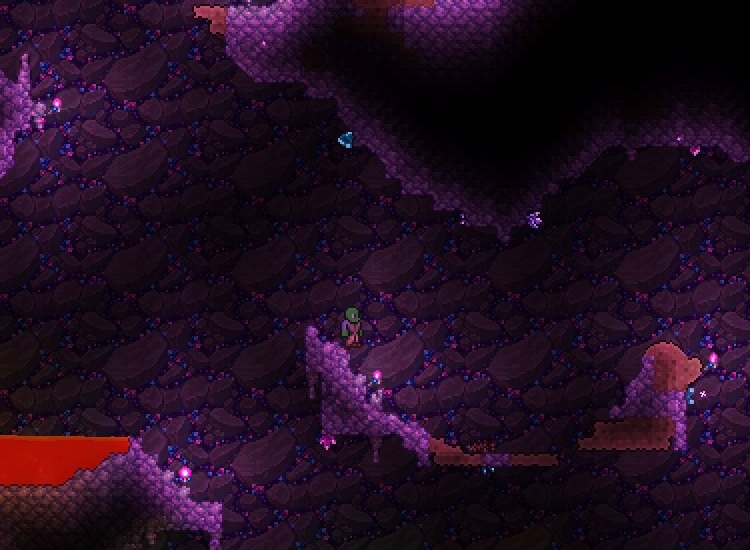

同時に、Hallow(聖域)も地下深くに生成されている。

これらはマップ中央の左右にそれぞれ対象的に生成されるので、地下深く中央から左右に移動すればこれらの地域にたどり着ける。

地下不浄、地下聖域では重要な素材が手に入るので、時間があれば探索してみよう。

ただし、ここの敵Mobは強力なものが多いので、準備はしっかりしてからいこう。

同時に、Hallow(聖域)も地下深くに生成されている。

これらはマップ中央の左右にそれぞれ対象的に生成されるので、地下深く中央から左右に移動すればこれらの地域にたどり着ける。

地下不浄、地下聖域では重要な素材が手に入るので、時間があれば探索してみよう。

ただし、ここの敵Mobは強力なものが多いので、準備はしっかりしてからいこう。

行動のヒント

何をしたらいいのかわからないよって人のために一応行動指針を書きますが、自分で考えて動くのも楽しいと思うのでとりあえず隠しておきます。

見たい人は開いて見てください。

見たい人は開いて見てください。

| + | 2021/11/2終了時点 |

| + | 2021/10/26終了時点 |

| + | 2021/10/19終了時点 |

| + | 2021/10/12終了時点 |

| + | 2021/10/5終了時点 |

| + | 2021/9/28終了時点 |

質問・ご意見

- パイロンがあると移動が便利だと思うのですがネタバレになりますかね (2021-10-05 02:55:58)

- 運用できるようになるのは少なくとも最初のボス討伐後になると思いますので、討伐できたら追記しますね。ありがとうございます。

- グレネード使いましょうグレネード!威力が高い遠距離攻撃で爆風で複数同時に攻撃できるし、障害物越しに攻撃もできる!自爆することもあるけど些細な問題でさあ!自爆すればお金落とさないからデスルーラにも使えるし逆にメリットですわ! (2021-10-05 19:08:05)

- そろそろModifier()に関する説明があってもいいかなと思いました。 (2021-10-19 20:37:22)

- そうですね。後ほど追記します。ありがとうございます。→ 追記しました。

- 火力だすっつーとやっぱりニンバスロッドっすかね・・ (2021-11-03 01:18:25)

添付ファイル

- acc_1.jpg

- acc_2.jpg

- acc_3.jpg

- ban_1.jpg

- bed_1.jpg

- buta_1.jpg

- buta_2.jpg

- buta_3.jpg

- chest_1.jpg

- craft_1.jpg

- craft_2.jpg

- craft_3.jpg

- craft_4.jpg

- craft_5.jpg

- craft_6.jpg

- craft_7.jpg

- craft_8.jpg

- craft_9.jpg

- cry_1.jpg

- cry_2.jpg

- cursor_1.jpg

- dmg_1.jpg

- dmg_2.jpg

- equ_1.jpg

- equ_2.jpg

- equ_3.jpg

- equ_4.jpg

- fab_1.jpg

- fire_1.jpg

- gamen_1.jpg

- gamen_2.jpg

- glow_1.jpg

- glow_2.jpg

- hard_1.jpg

- hard_2.jpg

- hard_3.jpg

- hard_4.jpg

- hook_1.jpg

- hook_2.jpg

- inv_1.jpg

- mod_1.jpg

- mod_2.jpg

- mod_3.jpg

- mod_4.jpg

- NPC_1.jpg

- pai_1.jpg

- po_1.jpg

- po_2.jpg

- po_3.jpg

- po_4.jpg

- po_5.jpg

- po_6.jpg

- set_1.jpg

- shop_1.jpg

- short_1.jpg

- short_2.jpg