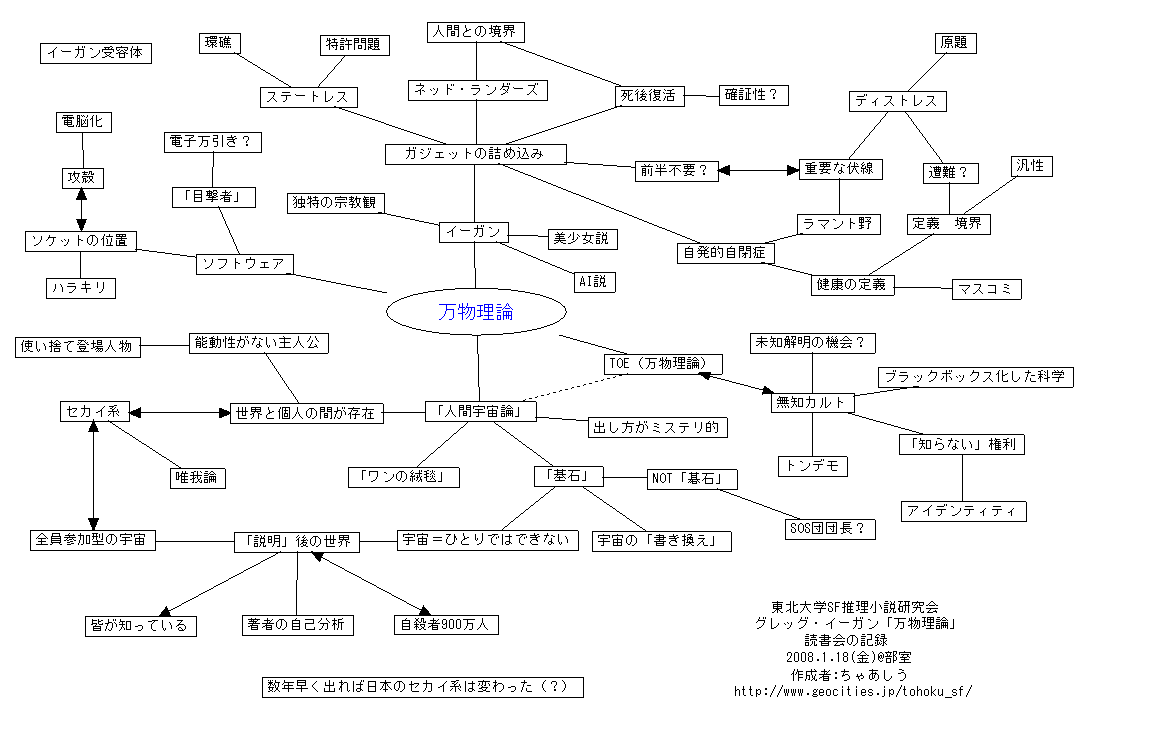

東北大学SF研読書会 グレッグ・イーガン「万物理論」Distress

byちゃあしう 2008.1.18

1・作者紹介

グレッグ・イーガン(

ウィキペディアより)

グレッグ・イーガン(Greg Egan, 1961年8月20日 - )はオーストラリアの小説家、SF作家。パース出身、病院のプログラマーなどを経て、専業作家に。ナノテクノロジー、量子論、認知科学等、広範囲な科学分野を題材としたSF作品を発表している。また、公式の場には一切出ない覆面作家としても有名。

2・あらすじ

世界のすべてを基礎的理論で説明する「万物理論」の発表が三人の科学者によって行われる。正しいのはそのうち一人。主人公のジャーナリストは、そのうちの一人である女性科学者への密着取材のためバイテクとアナーキズムの生んだ人工珊瑚礁ステートレスへと向かう。一方で進歩することへの反動によるカルトの登場、テクノロジーの生み出す新たな思想、そして世界に蔓延する謎の病気「ディストレス」。理論発表はいったい何をもたらすのか?

3・おもな登場人物

| アンドルー・ワース |

主人公 映像ジャーナリスト |

| ジーナ |

主人公の恋人

じつはあんまり「理解」し合えていない…伏線? |

| セーラ・ナイト |

主人公の同僚 途中で「死亡」したが実は○○だった |

| ヴァイオレット・モサラ |

ノーベル賞受賞経験のある女性科学者 |

ヘンリー・バッゾ

/ヤスオ・ニシデ

(西出康夫?) |

他の演者 ニシデは京都大学出身

影が薄い上にいつの間にか退場させられている |

| カリン・デ・グロート |

モサラの助手 苦労人 |

| インドラニ・リー |

社会学者 取材中 |

| ジャネット・ウォルシュ |

小説家 取材中 やや批判的立場 |

| アキリ・クウェール |

汎性。ACだがさまざまな集団に身をおく |

| ムテバ・カザディ |

「テクノ解放主義」 著者 死亡 |

その他大勢

4・流れ

一章

主人公のお仕事であるドキュメンタリー番組「ジャンクDNA」の取材風景を通して未来社会における技術とそれによる倫理観・思想の変化をたどる

テーマ:未来社会の倫理観

- 実現可能になったとき、われわれはどう変わるか? …あなたなら使う?賛成?反対?

部分的にではあるが実現しつつある時代にわれわれは来ている 「人間性」を根本から覆す時代

ガジェット

- 『イギリス製濾過機』(ロバーツ 乱歩の紹介で有名に)

- 『ブラック・ジャック』(手塚治虫)の「春一番」

- 『雪の夜の話』(太宰治)など。

- 映画ではダリオ・アルジェント『四匹の蝿』

あと確か『ワイルドワイルドウェスト』でもギャグシーンになっていた

科学者の切断された首の中に(!)電灯を挿入して犯人の像を浮かび上がらせるというものだが、うまくピントが合ってない。

「こいつは眼鏡を使ってる」とウィル・スミスが首に被害者愛用の眼鏡をかけることで真犯人の像が映し出されるという妙な芸コマ

この話に登場する例はどちらかというとスタニスワフ・レム『砂漠の惑星』の「棺桶聴診器」(死後の脳に電流を流して最後の「結線」を確認し、うまくいけばその最後の記憶を取り出せる)に近いか?

無知カルト側から見る現代の先端テクノロジー。遺伝子組み換え・BMI(脳と機械の直結)etc

フランケンシュタイン・コンプレックス…アシモフの造語

大規模な生体改造とナノマシン・共生生物(改造ウイルス)埋め込みによって人間を超越し、ほぼ不死を手に入れようとするバイテク会社の男。しかしその後の章でも触れられるが彼は「それ以外」のウイルス改造にも手を出していた。

仕事のペースにあわせてメラトニンなどの分泌物質の調整までもが可能となった時代。必要ならば体への負荷を無視して寝ずの番をプログラムすることも可能・・・『宇宙消失』のP3モッド・「夜警」etc

求めることと得ることのバランスを求め究極の手段を模索した人間の到達点。他者理解をつかさどるラマント野を完全に切除して自ら自閉症になろうとする人々。性の不一致は性転換で解決する。では他者理解はどうか?

不完全な他者理解=理解の不一致であり、その転換には「逆」の方向も存在しうる

…ここでのラマント野損傷による「自閉症」=現実世界におけるアスペルガー症候群らしい

「Hワード」・Helth(健康)とHumanity(人間性)に対する戦い

巻末参照。そのものズバリ中間的「第三の性」

脳内に「インストール」されている。基本的に太字で示される。目が入力装置・メモリは腹・臍に接続端子がある

| シジフォス |

google情報収集・管理・埋め込み・同期の総合管理システム |

| ヘルメス |

おそらくシジフォスの下位。仲介やバッチ処理等を担当? |

| 目撃者 |

インターセプター視覚情報の記録・分析・拡張・パターンマッチングも可能 |

| カスパー |

MAGIシステムを構成する3台のうちのひとつで

モサラの「女」としての人格を模している簡単な模擬人格AI |

| キャリバン |

ディクシー・フラットラインハッキング集団

金を積むほど詳細な情報を提供する |

シジフォス(Sisyphus) ゼウスに岩を山頂に運ぶ労役を永久にかせられた者

ヘルメス(Hermes) 商業、盗みの神

カスパー(Kaspar) カスパー・ハウザー?。監禁され非人間的育てられ方をされたと思われる状態で発見された実在の少年

キャリバン? (Caliban) シェイクスピアの『テンペスト』に出てくる半人半獣。

二章

モサラを追って「アインシュタイン没後100周年記念学会」のあるステートレスへ。ステートレスの現状・モサラを取り巻くあらゆる人々のさまを知ることになる。そしてモサラの忌み嫌う「AC」なる集団との接触が待っていた。そんな中ワースはコレラに感染。モサラ暗殺を狙った生物兵器か? いったい何のために?

テーマ:『知』の探究と対立 『痴』への到達?

- 「無知カルト」の勃興・・・科学への「反抗」 説明責任?精神的危機?

市民に説明責任を果たさせる等ではなく、純粋に「神秘」と科学の線引きを要求する無茶な人々

- 「AC・人間宇宙論」の登場 宇宙を記述する存在の有無

荒唐無稽にしか聞こえない人間中心の考えだがその真相は??

死の淵まで行った後、主人公はささやかな哲学的議論から新たな価値観を得る

神にすがって生きる・・・足が悪くもないのに松葉杖によりかかるようなもの イーガンの宗教観?

ガジェット

ハフマン島バイテク企業の社員が持ち出した研究成果から誕生した太平洋の人工珊瑚礁。この島では先進国の持つバイテク関連の特許は無効になるため、日本を筆頭に厳しい貿易・入出国規制が敷かれている。基本的に行政組織等はない。ちなみにこの小説出版当時ティモール問題は佳境だったため現状とは違う面がいくつかある。

- AC・AnthroCosmology「人間宇宙論」とanthrocosmologist人間宇宙論者

「人間原理」(宇宙の構造の理由を人間存在にもってくる考え)の最大級の拡張版。

「参加方式の宇宙」→「説明されることで存在する宇宙」へ。

参加方式の宇宙なのに宇宙論が違っている=誰か一人の宇宙論が正しく、それが宇宙すべてに意味を与えている

その説明できる人間=「基石」(キーストーン) 「正しい」TOEを知る人間

過去・未来においても同様(「現在」が存在するのは「基石」が作ったから!)

○ 基石

× 碁石 自分は最初間違えて読んでました(映画「π」の影響?)

用はTOEを完成させる人間=「SOS団長」(違)

三章

汎性・クウェールとの接触から、AC(人間宇宙論)とその中の対立を知る主人公。非主流派とも接触し、宇宙の行方を左右しかねないという彼らの言い分を聞く。そして突如発生するTOE演者の死亡とステートレスへの「侵略」 。事態は大きく動き始める。

説明によるビッグバンがもたらす(と非主流派が信じている)人間、そして宇宙の情報の組み換えと「終わり」

AC論者内でも「宇宙が説明できなければ宇宙は存在しない」としてモサラを援護する(崇拝する?)側と、TOE完成で既成の物理的概念や人間の概念が崩れる恐れがあるとしてTOE完成の妨害を狙うものがいる。

FOXDIE個人識別可能な暗殺向け生物兵器 証拠を残さない。高度なものはトラップ式で酵素が他要素を

有毒化させて対象を死に至らしめる…『ルミナス』のゾンビ系トラップ 『繭』etc

ステートレスの人工珊瑚を再プログラム。ステートレスは一種の「環礁」になってしまったが敵主戦力を壊滅させることに成功。

四章

仕掛けられていた遅発性ウイルス兵器でモサラが死亡する。しかしモサラは「こんなこともあろうかと」最後の論文を時間差でネット上にポストするよう設定していた。そして全世界でのディストレス患者が爆発的に増大を始める。果たしてTOEによる世界の「説明」はなされるのか。それとも宇宙は文字通り終焉を迎えるのか。

…説明した(「する」)「基石」はいったい誰か?

→究極のセカイ系?

(反対意見)到達点の相違 「説明」をした人間の存在

性に対する汎性、国家に対するステートレス、健康・人間性に対する自発的自閉症

宗教に対する無神論 思想 etc

「他者理解」の限界・・・自由の拡大の行き着く先は?

- 「ディストレス」の正体 …タイトルもDistress

Distress:1・苦悩、悲嘆、苦痛、悩み(の種)、嘆き。2・疲労困憊。3・遭難、災難。

4・経済的困窮、貧苦。5・〔舗装などの〕損傷。 当然複数の意味合いをもつはず。

…「遭難」が一番近い? カスパーによる説明の「不足」。説明に必要な因子とは?

エピローグ

50年後:説明後の世界。皆がTOEの完成に必要だった「要素」を知っている、真の「参加型宇宙」の時代

…じつは全員が「基石」だった

他のTOEが完成しなかった(そして「死」へつながった)理由

ラマント野…一章「自発的自閉症」の項を参照。キーワード

「理解」の不確実性と「錯覚」

5・感想

前作「宇宙消失」では観測宇宙論から始まる量子論を恐ろしい方向で解釈してついには「

幼年期の終わり」をやってのけたイーガンがまたやってのける作品。イーガンといえばアイデンティティの問題を描かずにはいられないことで有名だが、今回も「自発的自閉症」という集団を通して透けて見える。そしてそれがラストの到達点にもつながる。

さすがに長いので各エピソードは独立して楽しんでもいいけれどもそれだけではラストにいたることはできず、何度も行っては返しを繰り返すことになる。このへんはちょっとやっかいか。なんにせよ、現代のテクノロジーから生じる問題だけでなく、そこから宇宙の存在へいたる道と「個人」の行く末を描いた本作はイーガンの中でも外に思いっきり開いた「

順列都市」「

ディアスポラ」とは違う方向で突き抜けていると言えるだろう。

6・追記

例の中編版『ワンの絨毯』に登場する本作のキーワードとは(ネタバレ注意)

「AC(人間宇宙論)」のこと。

主人公を筆頭に電脳セカイに移植してるのに現実宇宙の探索を続ける理由のひとつとして登場。たしかに納得。

ただし長編『

ディアスポラ』に統合・掲載されるにあたり省かれた。これはまぁ、ヤチマ君の根幹にも関わるからか?

部会メモ

最終更新:2019年03月24日 14:52