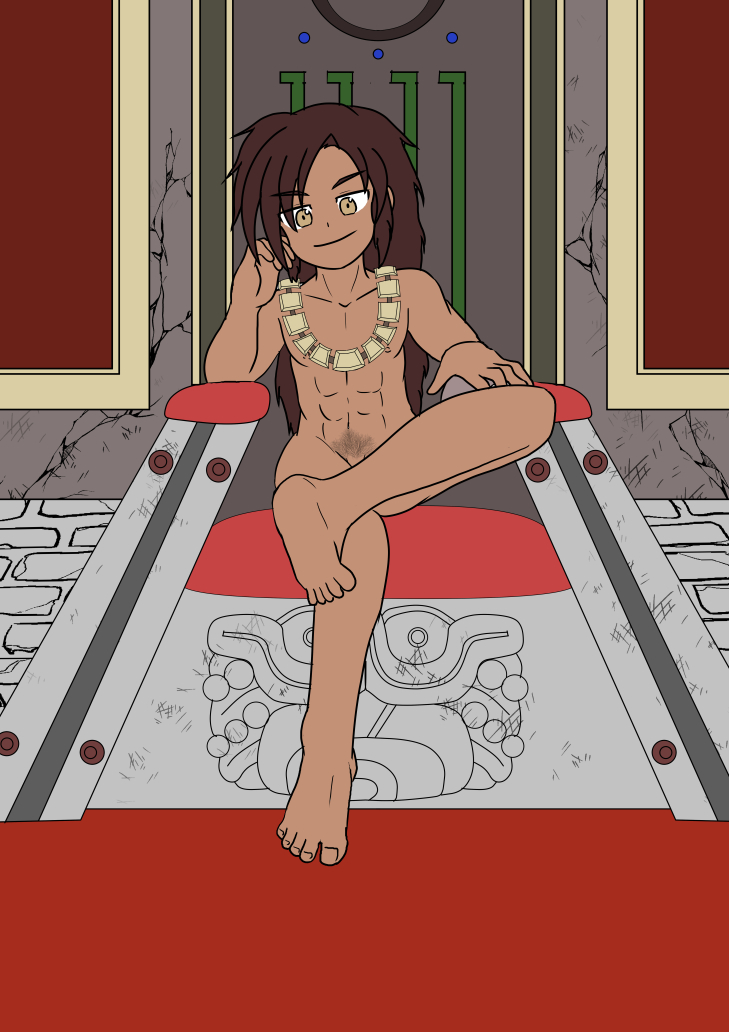

ハダカンボ11世(HaddhaKhaa-Nbo Ⅺ 1914年11月11日-)はハダカンボ王国スッパダカ王朝第11代国王(在位:1927年5月19日-)である。本名はヌギ(Nugghi)。

ハダカンボ11世

HaddhaKhaa-Nbo Ⅺ |

|

| 在位 1927年5月19日- |

| 本名 ヌギ |

出生 1914年11月11日

ハダカンボ王国フルヌゥド |

| 配偶者 クリス |

| 子女 マルルダシ |

| 王朝 スッパダカ王朝 |

| 父親 ハダカンボ10世 |

| 母親 マミ |

| 宗教 土着信仰 |

| 身長 159cm |

| 体重 51kg |

一人称

(公的な場)予、(親しい友人に対し)俺 |

生涯

1914年11月11日、ヌギは第10代国王ハダカンボ10世の第11王子として誕生する。母親は王宮の王妃付女官マミ。11人兄弟の末っ子であることから早々に王位はありえないと見られており、また、長男で王太子のヘアヌド王子が王位にふさわしいということは衆目一致するところであった。6歳までは母親とともに育つも、その暮らしは非常に貧しく、木の実を毎日少々食べるだけの生活が続いた。

6歳の誕生日に、ハダカンボ10世によって王宮に連れ戻され、母親と離別することになる。

王宮では武術の猛訓練を施されるも、腕っぷしのほうは父10世に劣ると言われる程度の腕前で、平凡さがめだった。せいぜい兄たちの補佐ができれば良いと周囲からは言われた。

転機が訪れたのは1927年3月3日、ヌギ11歳の時だった。父ハダカンボ10世が対立するイマラ族によって暗殺され、同時に王都の留守を守っていた王太子ヘアヌドと兄弟たちが実弟ラータイによって殺害されたのである。折しもこのときヌギだけは、聖地キサバシリへ巡礼を行っており難を逃れる。

キサバシリで父と兄の訃報を聞いたヌギは父と兄の弔い合戦を決行することを宣言した。このとき当初は「めんどくさい」ということで挙兵を渋っていたヌギだったが、周囲の説得もあり、また、ウポポ族の支援を取り付けることが出来たことで自信がついたのか3月10日、一気に首都フルヌゥドを制圧。孤立無援となっていたラータイはほぼ無抵抗で捕らえられそのまま処刑された。

ついでイマラ・フーエラ両部族の討伐を決行し、4月10日、クマタク川の戦いでイマラ軍1000を破りイマラーチョ族を滅ぼした。イマラ族の報復を防ぐため、また、イマラ族に対する各部族の不信感が後押ししたこともあってイマラの系譜の者は全員処刑された。これによって古代からの名族はその血脈を断つに至った。

5月15日に王位につく前に種移しの儀式を行う。父ハダカンボ10世はすでに亡き者となっていたため種移し元はアヌスという若者がつとめた。

19日に、王位継承の儀式が行われ、正式にハダカンボ11世として王位につくことになった。

王に即位した後、これまで断行できなかった改革を実行する。まず各部族が独自に持っていた軍事力を解体し、王のもとに一元的な指揮系統として統一することとした。軍事力を解体すると言っても兵士は各部族の供出に頼らなければならず、王府が徴兵権を唯一持つというものであった。各部族の兵士は王家(スッパダカ族)の禁軍に吸収され、統一軍として再生した。

また、これまで石槍と弓だけで武装していたものをさらに火縄銃などの火器を用いた戦術も採用した。

これらの軍事的改革は3年後に実を結ぶことになる。

また、版籍奉還を実施し、各部族が持っていた領地を建前上は王家に「返還」することを要求し、多くの部族はこれに従った。しかしこのとき反発した南部最大の部族マッパダカ族はこれに従わず、独自の軍隊と法を用い続けた。

また、これまで外国人も標的となっていた首狩りの風習や生贄の風習を廃止し、生命を大事にせよという政策を実施した。

1930年3月11日、スッパダカ王朝始まって以来の対外戦争であるドピゥ戦役(

ドピゥ外寇)が勃発する。

近代兵器を携えた軍隊の出現に王国中が動揺する中、国民をうまくまとめこれを撃退することに成功する。

この戦争で、外部に無関心であることは危険と判断し、外交に力を入れるようになった。

人物

質実剛健かつ政務に熱心な父王に比べ、根っからの遊び人である。王妃との成婚以後も手当たり次第女官や民間女性に手を出しては王妃に怒られるということを繰り返している。

しかし決して暗愚ではなく、観光客から外国の情報を仕入れたり、儀式には熱心に参加するなど、王としての責務は果たそうとしている。

王は民の最大の友という信念があり、「民とともにある王」を目指している。

それゆえに身分を問わず慕う者が多く、カリスマ的な存在となっているが、それゆえに王個人の能力に依拠した国家運営となっていることも周囲から懸念されている。

逸話

マスメディアへの露出

週刊誌程度ではあるが海外のマスコミの取材をたまに受けることがある。魂が抜き取られるとして写真を撮られることを嫌うハダカンボ人にあっては特に気にすることはなく普通に写真に撮られることを好む。とはいっても雑誌掲載時には下半身は流石に写すわけにはいかないので上半身だけ写っている写真ばかりである。

近代化に対する態度

写真や飛行機などの最新技術には興味を示す一方で、一部の者だけが富む資本主義などの社会体制には否定的な態度をとっている。しかしかといって社会主義に肯定的ではなく、「必要ない」として拒絶している。

最終更新:2018年12月06日 21:33